仮想通貨(暗号資産)市場は、大きな利益が期待できる一方で、予測不能な価格の急落、すなわち「大暴落」というリスクと常に隣り合わせです。昨日まで高騰していた銘柄が、一夜にして価値を大きく下げることも珍しくありません。なぜ、このような激しい価格変動が起こるのでしょうか。

この記事では、仮想通貨が大暴落する根本的な理由から、過去に市場を揺るがした具体的な暴落事例、そして万が一の事態に備えるための対策まで、網羅的に解説します。暴落のメカニズムを理解し、適切なリスク管理術を身につけることは、不安定な市場で賢く立ち回るための第一歩です。

本記事を通じて、仮想通貨投資に潜むリスクを正しく認識し、冷静な判断に基づいた投資戦略を立てるための一助となれば幸いです。

目次

仮想通貨(暗号資産)とは

仮想通貨が大暴落する理由を深く理解するためには、まず「仮想通貨とは何か」という基本的な概念を把握しておく必要があります。仮想通貨、法律上は「暗号資産」と呼ばれるものは、単なるデジタルデータのお金というだけではありません。その根幹には、従来の金融システムを覆す可能性を秘めた革新的な技術と思想が存在します。

仮想通貨の最も重要な特徴は、「非中央集権性」です。 私たちが日常的に使用している日本円や米ドルなどの法定通貨は、日本銀行や米国連邦準備制度理事会(FRB)といった中央銀行が発行・管理しています。つまり、国や特定の管理者がその価値を保証し、流通をコントロールする「中央集権型」の仕組みです。

一方で、ビットコインをはじめとする多くの仮想通貨には、このような中央管理者が存在しません。では、誰がその信頼性を担保しているのでしょうか。その答えが、「ブロックチェーン」という技術です。

ブロックチェーンとは、取引記録(トランザクション)を「ブロック」と呼ばれる単位にまとめ、それを鎖(チェーン)のように時系列で繋いでいくことで、データを管理する技術です。この取引記録は、世界中のネットワーク参加者(ノード)によって共有・検証されるため、データの改ざんが極めて困難という特性を持ちます。特定の誰かがデータを不正に書き換えようとしても、他の多くの参加者が保有する正しい記録と食い違うため、その試みはすぐに拒絶されます。この仕組みにより、中央管理者がいなくても、取引の正当性と透明性が保たれるのです。

このように、仮想通貨は特定の国や企業に依存せず、プログラムとネットワーク参加者によって自律的に運用されることから「非中央集権的なデジタル通貨」と呼ばれます。

仮想通貨には様々な種類が存在します。

- ビットコイン(BTC): 2009年に運用が開始された、世界で最初の仮想通貨です。圧倒的な知名度と時価総額を誇り、市場全体の指標とされています。

- アルトコイン: ビットコイン以外の仮想通貨の総称です。「Alternative Coin(代替のコイン)」を略した言葉で、イーサリアム(ETH)、リップル(XRP)など、数千種類以上が存在します。それぞれが独自の技術や目的を持って開発されており、送金速度の向上や、スマートコントラクト(契約の自動執行)機能の実装など、ビットコインにはない特徴を持っています。

- ステーブルコイン: 価格の安定性を目的として設計された仮想通貨です。米ドルなどの法定通貨や、金(ゴールド)といった他の資産と価格が連動(ペッグ)するように作られています。価格変動が激しい仮想通貨市場において、価値の保存や決済手段としての役割が期待されています。

では、なぜこのようなデジタルデータに価値が生まれるのでしょうか。その価値の源泉は一つではありません。

第一に、需要と供給のバランスです。特にビットコインのように発行上限枚数が2,100万枚とプログラムで定められているものは、希少性が価値の根拠の一つとなります。欲しい人が増えれば価格は上がり、売りたい人が増えれば価格は下がります。

第二に、技術的な優位性と将来性への期待です。国境を越えた送金が銀行を経由するより速く、安く行える可能性や、ブロックチェーン技術が金融だけでなく、サプライチェーン、不動産、投票システムなど、様々な分野に応用されることへの期待感が、投資資金を呼び込んでいます。

第三に、法定通貨への不信感と代替資産としての役割です。自国の通貨価値が不安定な国や、過度な金融緩和によって法定通貨の価値が希薄化することを懸念する人々にとって、どの国にも属さない仮想通貨は魅力的な資産の避難先と映ることがあります。

しかし、こうした価値の源泉が不確かであること、そして市場がまだ発展途上であることから、仮想通貨の価格は非常に変動しやすい(ボラティリティが高い)という大きなリスクを抱えています。この高いボラティリティこそが、時に「大暴落」と呼ばれるほどの急激な価格下落を引き起こす土壌となっているのです。次の章では、この暴落を引き起こす具体的な要因について、さらに詳しく見ていきましょう。

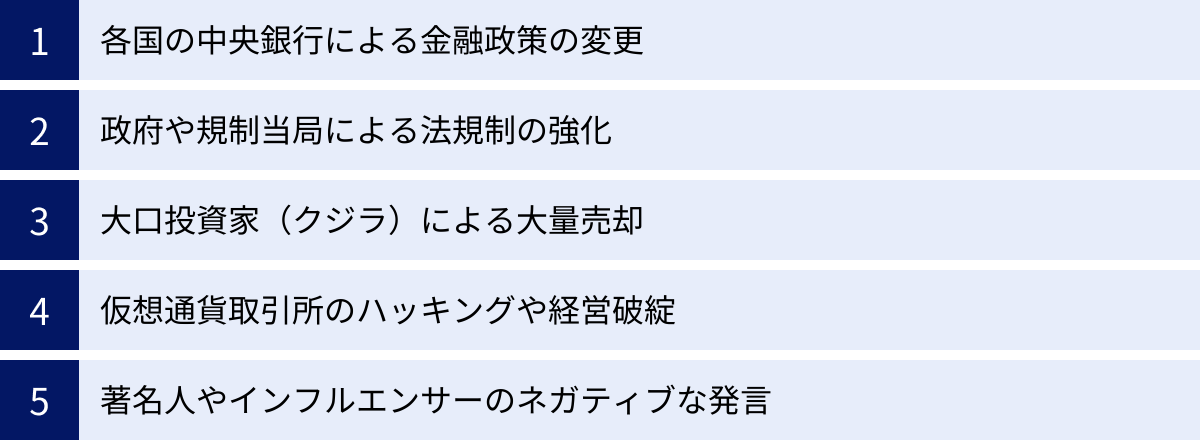

仮想通貨が暴落する5つの主な理由

仮想通貨市場は、なぜこれほどまでに激しい価格変動に見舞われるのでしょうか。その背景には、伝統的な金融市場とは異なる、仮想通貨特有の要因が複雑に絡み合っています。ここでは、価格暴落の引き金となる5つの主な理由を掘り下げて解説します。

① 各国の中央銀行による金融政策の変更

一見、非中央集権的であるはずの仮想通貨市場が、なぜ各国の「中央」銀行の動向に左右されるのでしょうか。それは、仮想通貨が依然として「リスク資産」として認識されているためです。

世界経済、特に米国経済の動向は、投資家全体の資金の流れを大きく左右します。その舵取りを担うのが、米国の中央銀行にあたる連邦準備制度理事会(FRB)です。FRBは、物価の安定と雇用の最大化を目標に、金利を調整する「金融政策」を実施します。

- 金融引き締め(利上げ)局面:

景気が過熱し、インフレ(物価上昇)が懸念される場面では、FRBは政策金利を引き上げます。金利が上がると、銀行にお金を預けたり、国債を購入したりするだけで得られるリターンが増加します。これは、リスクを取らずに得られる利益(リスクフリーレート)が上昇することを意味します。

そうなると、投資家はわざわざ価格変動の激しい仮想通貨のようなリスクの高い資産を保有する妙味が薄れ、より安全な米ドルや米国債へと資金を移動させる傾向が強まります。結果として、仮想通貨市場から資金が流出し、価格の下落圧力となるのです。 - 金融緩和(利下げ)局面:

逆に、景気が後退している場面では、FRBは経済を刺激するために政策金利を引き下げます。金利が下がると、銀行預金や国債の魅力が低下し、市場に大量の資金(いわゆる「カネ余り」)が供給されます。この余った資金は、より高いリターンを求めて株式や仮想通貨といったリスク資産へと向かいやすくなります。これが、仮想通貨価格の上昇要因となります。

2020年から2021年にかけての仮想通貨市場の活況は、コロナショックに対応するための世界的な金融緩和が大きな追い風となりました。しかし、その後の急激なインフレに対応するため、FRBが2022年から強力な金融引き締め(利上げ)に転じた途端、仮想通貨市場は一気に冷え込み、冬の時代を迎えました。このように、中央銀行の金融政策、特にFRBの動向は、仮想通貨市場の大きなトレンドを決定づける極めて重要な要因と言えます。

② 政府や規制当局による法規制の強化

仮想通貨は比較的新しい資産クラスであるため、多くの国で法整備が追いついていません。そのため、政府や規制当局による法規制の動向は、市場の将来性を左右する不確実性要因として、常に投資家から注視されています。

規制強化のニュースは、市場心理を急速に悪化させ、パニック的な売り(パニックセル)を引き起こすことがあります。具体的には、以下のような規制が価格暴落の引き金となり得ます。

- 取引の禁止・制限: 特定の国が、国内における仮想通貨の取引や保有を全面的に禁止、あるいは厳しく制限する措置。

- マイニングの禁止: ビットコインなどのマイニング(新規発行や取引承認のプロセス)を環境負荷などを理由に禁止する措置。世界のハッシュレート(計算能力)の大部分を占める国でこれが行われると、ネットワークの安定性への懸念から価格が下落します。

- 取引所への規制強化: マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ資金供与対策(AML/CFT)のため、取引所に厳格な顧客確認(KYC)を義務付けたり、ライセンス制を導入したりする動き。これにより、匿名性を重視する一部のユーザーが市場から離れる可能性があります。

- 税制の変更: 仮想通貨取引によって得た利益に対する税率の引き上げや、課税方法の厳格化。これにより、税負担を嫌った投資家による売りが発生することがあります。

特に、米国や中国といった経済大国の規制動向は、世界中の仮想通貨市場に絶大な影響を与えます。例えば、過去に中国が国内の仮想通貨取引やマイニングを段階的に禁止した際には、その都度ビットコイン価格が大きく下落しました。規制の強化は、仮想通貨の普及を妨げ、その利便性を損なうとの懸念を生み、投資家のリスク回避姿勢を強める直接的な原因となるのです。

③ 大口投資家(クジラ)による大量売却

仮想通貨市場には、「クジラ(Whale)」と呼ばれる存在がいます。これは、特定の仮想通貨を極めて大量に保有する個人投資家や機関投資家、企業などを指す俗称です。市場の流動性がまだ十分でない仮想通貨市場において、このクジラの動向は価格に非常に大きな影響を与えます。

クジラが保有する大量の仮想通貨を一度に市場で売却すると、何が起こるでしょうか。供給量が急激に増加し、需要を大きく上回るため、買い手が追いつかなくなります。その結果、オークションのように価格は瞬く間に下がり始め、買い注文の薄い価格帯(流動性の低い価格帯)を一気に突き抜けて暴落を引き起こします。

さらに、他の市場参加者もクジラの動きを警戒しています。ブロックチェーンは取引記録が公開されているため、特定のクジラのアドレスから取引所へ大量のコインが送金されたことが観測されると、「クジラが売却準備をしているのではないか」という憶測がSNSなどで一気に広まります。これを察知した他の投資家たちが、クジラが売る前に売ってしまおうと先回りして売り注文を出すことで、売りが売りを呼ぶ連鎖的な下落が発生することもあります。

クジラが大量売却を行う動機は様々です。単純な利益確定のほか、他の有望なプロジェクトへの資金移動、あるいは意図的に価格を操作して安値で買い戻すため、といった可能性も指摘されています。理由はどうであれ、クジラの一挙手一投足が、特に時価総額が小さいアルトコイン市場においては、価格暴落の直接的な引き金となり得るのです。

④ 仮想通貨取引所のハッキングや経営破綻

多くの投資家は、自身の仮想通貨を取引所に預けて保管・取引しています。そのため、取引所の信頼性や安全性は、市場全体の安定にとって生命線とも言える要素です。取引所を舞台とした大規模な事件は、投資家心理を根底から揺るがし、深刻な暴落を引き起こします。

- ハッキングによる資産流出:

取引所が外部からサイバー攻撃を受け、顧客から預かっていた仮想通貨が大量に盗難される事件です。過去にも、マウントゴックスやコインチェックなど、多くの取引所がハッキング被害に遭っています。

ハッキングのニュースが報じられると、被害に遭った取引所だけでなく、他の取引所を利用している投資家も「自分の資産は大丈夫だろうか」という不安に駆られます。その結果、安全のためにひとまず資産を現金化しようとする動きが広がり、市場全体で売りが優勢となります。また、盗まれた仮想通貨が犯人によって市場で売却されることへの警戒感も、下落圧力となります。 - 取引所の経営破綻:

杜撰な資産管理、相場急変への対応の失敗、あるいは経営陣による不正などにより、取引所自体が経営破綻に追い込まれるケースです。2022年に起きたFTXの破綻は、その代表例です。

取引所が破綻すると、顧客は預けていた資産を引き出せなくなる可能性が非常に高くなります。FTXのケースでは、世界第2位の取引所が突如として崩壊したことで、市場に計り知れない衝撃が走りました。「大手だから安心」という神話が崩れ、中央集権型取引所(CEX)そのものへの信頼が失墜し、仮想通貨市場全体から大規模な資金流出を引き起こしたのです。

⑤ 著名人やインフルエンサーのネガティブな発言

仮想通貨市場は、機関投資家の参入が進んでいるとはいえ、依然として個人投資家の割合が多い市場です。そのため、市場参加者の心理(センチメント)が価格に反映されやすいという特徴があります。この市場心理に大きな影響を与えるのが、著名人やインフルエンサーの発言です。

テスラ社のイーロン・マスクCEOのように、世界的に影響力のある人物が、特定の仮想通貨に対して肯定的な発言をすれば価格は高騰し、逆に否定的な見解を示せば価格は急落することがあります。例えば、「ビットコインは環境負荷が大きい」といった一言が、大規模な売りのきっかけとなることもありました。

また、SNS上では「FUD(Fear, Uncertainty, and Doubt)」と呼ばれる、恐怖、不確実性、疑念を煽るような情報が拡散されやすい傾向があります。これは、意図的にネガティブな噂や誤情報を流し、投資家の不安を煽って価格を暴落させ、安値で買い集めようとする市場操作の一環である場合もあります。

特に経験の浅い投資家は、こうした影響力のある人物の発言や、SNS上の扇動的な情報に流されやすく、冷静な判断を失ってパニック的な売りに走ってしまうことがあります。このように、ファンダメンタルズ(経済の基礎的条件)とは直接関係のない、単なる噂や発言が暴落の引き金になる点は、仮想通貨市場の未熟さを示す一面と言えるでしょう。

【時系列】過去に起きた仮想通貨の大暴落事例

仮想通貨の歴史は、革新的な成長の歴史であると同時に、数々の大暴落を乗り越えてきた歴史でもあります。過去の事例を学ぶことは、未来のリスクを理解し、備えるための重要な教訓となります。ここでは、市場に大きな爪痕を残した代表的な暴落事件を時系列で振り返ります。

マウントゴックス事件(2014年)

マウントゴックス事件は、仮想通貨の黎明期に起きた、市場の信頼を根底から揺るがした大事件です。 当時、東京に拠点を置いていたマウントゴックスは、世界のビットコイン取引の約7割を占める世界最大の取引所でした。

2014年2月、同社は突如として取引を停止し、ウェブサイトを閉鎖。その後、サイバー攻撃により、顧客が預けていた約75万BTCと、自社が保有していた約10万BTC(当時の価値で約470億円相当)が消失したと発表し、経営破綻しました。

この事件の影響は甚大でした。 ビットコインの価格は暴落し、多くの投資家が資産を失いました。何より、「取引所に預けている仮想通貨は安全ではない」という事実を世に知らしめ、仮想通貨そのものに対する「怪しい」「危険だ」というネガティブなイメージを決定づけました。この事件をきっかけに、市場は長い「冬の時代」に突入し、価格が回復するまでに数年を要しました。

この事件から得られる教訓は、資産を一つの取引所に集中させることの危険性と、セキュリティ対策の重要性です。

コインチェック事件(2018年)

日本国内で仮想通貨ブームが最高潮に達していた2018年1月、再び取引所を舞台とした大規模なハッキング事件が発生します。それがコインチェック事件です。

国内大手取引所であったコインチェックから、約580億円相当(当時のレート)の仮想通貨「NEM(ネム)」が不正に流出しました。原因は、NEMがセキュリティレベルの低い「ホットウォレット」(オンラインに接続されたウォレット)で管理されていたことなど、社のセキュリティ体制の不備にあると指摘されました。

この事件により、NEMの価格はもちろんのこと、市場全体のセンチメントが急速に悪化し、いわゆる「仮想通貨バブル」の崩壊を決定づける一因となりました。一方で、この事件は日本の仮想通貨規制を大きく前進させるきっかけにもなりました。金融庁は取引所への監督を強化し、顧客資産の保護やセキュリティ体制の構築を厳しく義務付けるライセンス制度(暗号資産交換業登録)を徹底。 結果として、日本の取引所の安全性向上につながったという側面もあります。

この事件は、金融庁の認可を受けた信頼性の高い取引所を選ぶことの重要性を投資家に強く認識させました。

コロナショック(2020年)

2020年3月、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大(パンデミック)への懸念から、金融市場は未曾有の混乱に見舞われました。これは特定の仮想通貨プロジェクトの問題ではなく、世界経済全体を巻き込んだマクロ経済要因による暴落です。

株式、為替、商品(コモディティ)など、あらゆる資産クラスが同時に暴落する「リスクオフ」の展開となり、仮想通貨市場も例外ではありませんでした。投資家はリスクの高い資産を手放し、安全資産とされる現金(特に米ドル)を確保しようと殺到しました。ビットコイン価格も、わずか数日で50%以上も下落する大暴落となりました。

このコロナショックは、「仮想通貨は伝統的な金融システムから独立した安全資産(デジタルゴールド)になる」という一部の期待を打ち砕くものでした。少なくとも現時点では、仮想通貨は金融危機時には他のリスク資産と同様に売られる傾向があることを明確に示しました。マクロ経済の動向と無関係ではいられないという、仮想通貨市場の現実を浮き彫りにした事件です。

中国による規制強化(2021年)

中国政府は、以前から仮想通貨に対して厳しい姿勢を取っていましたが、2021年にはその動きが決定的なものとなりました。

同年5月、中国国務院がビットコインのマイニングと取引の取り締まりを強化する方針を発表。これを受け、内モンゴル自治区や四川省など、これまで世界のビットコインマイニングの中心地であった地域で、マイニング業者が次々と操業停止に追い込まれました。さらに9月には、中国人民銀行が仮想通貨関連の事業を全面的に違法とみなし、関連サービスの提供を禁止する通達を出しました。

この一連の規制強化により、ビットコインのハッシュレート(ネットワーク全体の計算能力)は一時的に半減し、市場には大きな不安が広がりました。 中国の投資家やマイナーが市場から締め出されるとの懸念から、ビットコイン価格は大幅に下落しました。

この出来事は、一国の規制がグローバルな仮想通貨市場にどれほど大きな影響を与えるか、そして特定の国にマイニング能力が集中することのリスクを改めて示すものとなりました。

テラ(LUNA)ショック(2022年)

2022年5月、DeFi(分散型金融)市場を震撼させる大事件が発生しました。それがテラ(LUNA)ショックです。

この事件の中心となったのは、韓国発のブロックチェーンプロジェクト「Terra」が発行する2つの仮想通貨、ステーブルコインの「TerraUSD(UST)」と、その価格を支えるためのガバナンストークン「LUNA」です。USTは、米ドルなどの担保資産を持たず、LUNAとの裁定取引(アービトラージ)の仕組みによって1UST≒1ドルの価格を維持する「アルゴリズム型ステーブルコイン」でした。

しかし、何者かによる大量のUST売りをきっかけに、この精巧に見えた仕組みが崩壊。USTの価格が1ドルを大きく割り込む「ディペッグ」が発生しました。USTの価格を支えるためにLUNAが大量に新規発行された結果、LUNAの価値はハイパーインフレーション状態に陥り、USTとLUNAはわずか数日でその価値が99.9%以上も暴落し、事実上無価値となりました。

この崩壊劇は、数十兆円規模の資産を市場から消し去り、多くの関連プロジェクトやファンドを破綻に追い込みました。アルゴリズム型ステーブルコインに内在する構造的な脆弱性が露呈し、DeFi市場全体への信頼を大きく損なう結果となったのです。

FTXショック(2022年)

テラショックの傷が癒えぬ2022年11月、市場にさらなる追い打ちをかけたのがFTXショックです。

当時、世界第2位の取引量を誇り、業界の顔ともいえる存在だった大手仮想通貨取引所FTXが、突如として経営破綻しました。きっかけは、FTXの財務状況に関するリーク記事でした。FTXが、姉妹会社であるアラメダ・リサーチに多額の顧客資産を不正に融資しており、その担保の多くが自社発行のトークン「FTT」であったことが暴露されたのです。

この報道を受け、大手取引所バイナンスが保有するFTTの売却を発表すると、顧客の間で信用不安が一気に広がり、FTXでは取り付け騒ぎが発生。資金繰りに行き詰まったFTXは、わずか数日のうちに米連邦破産法11条(チャプター11)の適用を申請しました。

「サム・バンクマン=フリード(SBF)」というカリスマ的な創業者に率いられ、クリーンなイメージを打ち出していた巨大企業の突然の崩壊は、市場に計り知れない衝撃を与えました。 ビットコイン価格は再び暴落し、FTXに融資していた多くの仮想通貨企業が連鎖的に破綻。中央集権型取引所(CEX)の不透明な資産管理の実態が明らかになり、業界全体の信頼が大きく損なわれました。この事件は、「Not your keys, not your coins(あなたの鍵でなければ、あなたのコインではない)」という、自己資産管理の重要性を改めて投資家に突きつける教訓となりました。

仮想通貨が暴落したときの対策5選

どれだけ慎重に備えていても、仮想通貨市場の暴落に巻き込まれる可能性は誰にでもあります。重要なのは、パニックに陥らず、冷静に状況を分析し、事前に立てた戦略に基づいて行動することです。ここでは、実際に暴落が発生した際に考えられる5つの具体的な対策を、それぞれのメリット・デメリットと共に解説します。

① 長期的な視点で保有を続ける(ガチホ)

「ガチホ」とは、「ガチでホールドする」の略語で、短期的な価格の上下に一喜一憂せず、長期的な視点に立って仮想通貨を保有し続ける投資戦略です。暴落時における最も基本的かつ精神的な負担が少ない選択肢の一つと言えます。

この戦略の根底にあるのは、「この仮想通貨の技術やプロジェクトには将来性があり、長期的には価値が回復・上昇するだろう」という強い信念です。ビットコインのように、過去に何度も大暴落を経験しながらも、その都度回復し最高値を更新してきた歴史を持つ銘柄に対しては、有効な戦略となり得ます。

- メリット:

- 狼狽売りによる損失を回避できる: パニックに陥って市場の底値で売ってしまうという、最も避けたい失敗を防げます。

- 精神的な安定: 頻繁に売買する必要がないため、常にチャートに張り付くストレスから解放されます。

- 将来的な大きなリターン: 価格が購入時よりも高く回復すれば、含み損は解消され、利益を得るチャンスがあります。

- 注意点:

- 価格が回復しないリスク: 全ての銘柄が必ず回復する保証はどこにもありません。 プロジェクトが頓挫したり、技術的に陳腐化したりして、そのまま価値がゼロになる可能性も十分にあります。ガチホは、そのプロジェクトのファンダメンタルズ(基礎的価値)を深く信じられる場合にのみ選択すべき戦略です。

- 機会損失: 資産が長期間塩漬け(含み損を抱えたまま身動きが取れない状態)になり、他の有望な投資機会を逃してしまう可能性があります。

② 下落局面で買い増しする(ナンピン買い)

「ナンピン(難平)買い」とは、保有している銘柄の価格が下落した際に、さらに買い増しを行うことで、平均取得単価を引き下げる手法です。例えば、1BTC=500万円の時に1BTC購入し、その後300万円まで下落した時にさらに1BTC買い増した場合、合計2BTCを800万円で取得したことになり、平均取得単価は400万円になります。

- メリット:

- 利益転換点が早まる: 平均取得単価が下がるため、価格が少し回復しただけでも利益が出るようになります。上記の例では、価格が400万円を超えれば、ポートフォリオ全体がプラスに転じます。

- 安値で仕込める: 長期的に見て有望だと考えている銘柄を、セール価格で手に入れるチャンスと捉えることもできます。

- 注意点:

- 損失拡大のリスク: ナンピン買いは、下落トレンドが続いた場合に損失をさらに拡大させる諸刃の剣です。 「下手なナンピン、スカンピン(一文無しになる)」という相場格言があるように、明確な根拠なく「下がったから買う」を繰り返すと、あっという間に投資資金が底をつき、取り返しのつかない損失を被る可能性があります。

- 高度な資金管理能力が必要: どこまで下落するかの底は見えません。そのため、「〇〇円まで下がったら資金の△△%を投入する」といった、計画的な資金配分が不可欠です。

③ 決めたルールに従って損切りする

「損切り(ストップロス)」とは、これ以上の損失拡大を防ぐために、保有している資産を売却して損失を確定させる行為です。感情的には辛い決断ですが、リスク管理の観点からは極めて重要な戦略です。

投資において最も避けるべきは、一度の失敗で再起不能なほどの致命的なダメージを負うことです。損切りは、その最悪の事態を回避し、大切な投資資金を守り、次のチャンスに備えるための「必要経費」と考えるべきです。

- メリット:

- 損失の限定: 損失額を自分の許容範囲内に抑えることができます。

- 資金の確保: 売却によって得た資金を、より有望な他の投資先に振り向けることができます(機会損失の防止)。

- 精神的な解放: 含み損を抱え続けるストレスから解放され、冷静に市場を再分析する時間を得られます。

- 注意点:

- 感情的な判断の排除: 損切りは、暴落が起きてから慌てて判断するものではありません。 「購入価格から10%下落したら機械的に売る」「このサポートラインを割ったら売る」といったルールを、投資する前にあらかじめ決めておくことが絶対条件です。

- 損切り貧乏のリスク: ルールを浅いところに設定しすぎると、わずかな下落ですぐに損切りしてしまい、その後の価格回復の恩恵を受けられない「損切り貧乏」に陥る可能性があります。自分の投資スタイルやリスク許容度に合った、適切な損切りラインを見つけることが重要です。

④ ポートフォリオを見直す

暴落は、自身の投資戦略やリスク許容度を冷静に見つめ直す絶好の機会でもあります。ポートフォリオとは、自分が保有している金融資産の組み合わせのことです。暴落を機に、このポートフォリオの構成が現在の自分の考えと合っているかを確認し、必要であれば調整(リバランス)を行いましょう。

- 具体的な見直しの視点:

- リスク資産の比率: 仮想通貨、特に時価総額の小さいアルトコインへの投資比率が高すぎなかったか。暴落時の精神的な苦痛が許容範囲を超えていた場合、ビットコインやイーサリアムといった比較的安定した銘柄の比率を高めたり、株式や債券など他の資産クラスへの分散を検討したりします。

- 個別銘柄の将来性: 今回の暴落の原因を分析した上で、保有している各銘柄のプロジェクトが今後も生き残り、成長していけるかを再評価します。将来性が疑わしいと感じた銘柄は、損切りしてでも他の有望な銘柄に乗り換えるという判断も必要です。

- 目的:

今回の暴落の経験を次に活かし、より自分のリスク許容度に合った、バランスの取れた堅牢なポートフォリオを再構築することが目的です。

⑤ 空売り(ショート)で下落相場でも利益を狙う

「空売り(ショート)」とは、価格が下落することを予測して利益を狙う、上級者向けの取引手法です。具体的には、取引所から仮想通貨を借りて先に売り、価格が実際に下落した時点で安く買い戻して返済し、その差額を利益として得ます。

- メリット:

- 下落相場が利益機会になる: 上昇相場だけでなく、下落相場でも収益を上げることが可能です。

- ヘッジ手段としての活用: 現物資産を保有しながら、その価格下落リスクを相殺(ヘッジ)するために空売りポジションを取る、といった戦略的な使い方もできます。

- 注意点:

- 非常に高いリスク: 空売りは、初心者には絶対におすすめできません。 予想に反して価格が上昇した場合、理論上、損失は無限に拡大する可能性があります(買いの場合は投資額以上に損をすることはない)。

- レバレッジ取引: 国内取引所の多くでは、空売りはレバレッジ取引で行われます。レバレッジは利益を増幅させる可能性がある一方で、損失も同様に増幅させるため、追証(追加証拠金)が発生し、強制的にポジションを決済(ロスカット)されるリスクも伴います。

- 専門的な知識が必要: テクニカル分析や市場心理の読解など、高度な知識と経験がなければ、成功させることは極めて困難です。

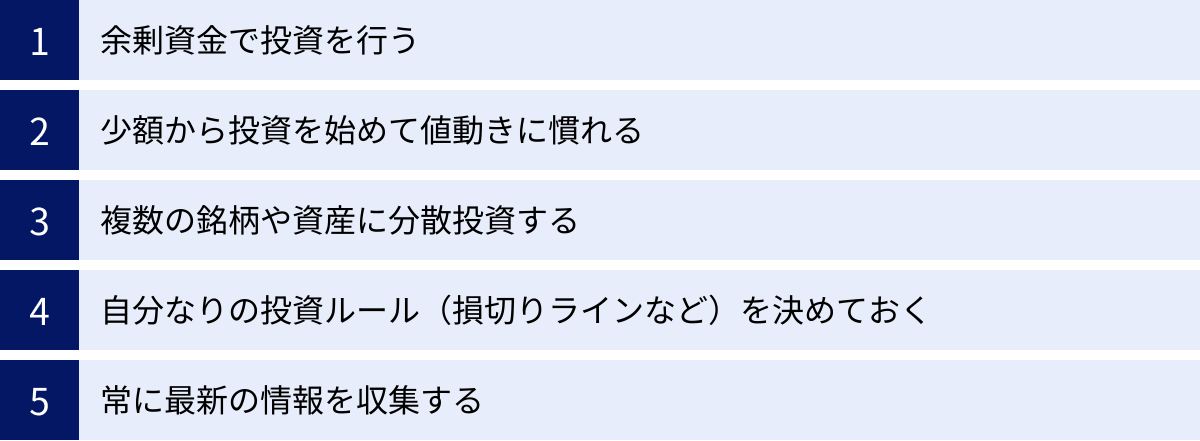

暴落に備えて事前にできること

仮想通貨投資において、暴落を100%予測することは不可能です。しかし、暴落がいつ起きても冷静に対処できるよう、事前に準備を整えておくことはできます。資産を守り、精神的な安定を保つために、投資を始める前や相場が安定している時にこそ実践すべき5つの心構えを紹介します。

余剰資金で投資を行う

これは仮想通貨投資における、そしてあらゆる投資における絶対的な鉄則です。 投資に使うお金は、必ず「余剰資金」で行いましょう。

余剰資金とは、万が一失ってしまっても、ご自身の生活や将来設計に一切影響が出ないお金のことです。生活費や食費、家賃、光熱費はもちろんのこと、数ヶ月分の生活費をまかなえる「生活防衛資金」や、近い将来に使う予定が決まっているお金(子どもの教育費、住宅購入の頭金など)には、絶対に手をつけてはいけません。

なぜなら、生活資金を投じてしまうと、価格が下落した際に正常な判断ができなくなるからです。 「ここで売ると来月の家賃が払えない」といった状況に陥れば、本来なら損切りすべき場面でも損切りできず、パニックになってより大きな損失を招く「狼狽売り」に走ってしまう可能性が極めて高くなります。余剰資金で投資を行うことは、冷静な判断を可能にし、暴落時の精神的なダメージを最小限に抑えるための最大の防御策なのです。

少額から投資を始めて値動きに慣れる

仮想通貨の価格変動の激しさ(ボラティリティ)は、株式や為替など他の金融商品とは比較になりません。1日で価格が10%以上変動することも日常茶飯事です。この特異な値動きに慣れていないうちに大きな金額を投じてしまうと、わずかな下落にも耐えられず、すぐに市場から退場することになりかねません。

そこで重要なのが、まずは失っても精神的な痛手にならない程度の少額から投資を始めることです。多くの国内取引所では、数百円や数千円といった単位から仮想通貨を購入できます。

実際に自分のお金で投資をしてみることで、資産が数十パーセント増減する感覚を肌で体験できます。この経験を通じて、仮想通貨特有の値動きに対する自分自身の精神的な耐性を知ることができます。 また、少額での取引を繰り返す中で、チャートの見方や注文方法など、実践的なスキルも身につきます。いきなり大きな利益を狙うのではなく、まずは市場のダイナミズムに慣れるための「練習期間」と位置づけることが、長期的に生き残るための鍵となります。

複数の銘柄や資産に分散投資する

「卵は一つのカゴに盛るな」という有名な投資格言があります。これは、すべての資産を一つの投資対象に集中させると、それが失敗した時にすべてを失ってしまうため、複数の対象に分けて投資することでリスクを分散させるべきだ、という教えです。この考え方は、仮想通貨投資において特に重要です。

分散投資には、いくつかのレベルがあります。

- 仮想通貨銘柄の分散:

一つのアルトコインに全財産を投じるのは非常に危険です。そのプロジェクトが失敗すれば、資産はゼロになる可能性があります。比較的安定しているビットコインやイーサリアムをポートフォリオの中核に据え、残りの資金で将来性を感じる複数のアルトコインに分散投資するといった方法が考えられます。 - 資産クラスの分散:

より効果的なリスク分散は、仮想通貨だけでなく、値動きの相関性が低い他の資産クラスにも投資することです。例えば、仮想通貨、株式、債券、不動産(REIT)、金(ゴールド)などに資産を配分します。こうすることで、コロナショックのように市場全体がリスクオフになる場面を除けば、ある資産が下落しても他の資産がその損失をカバーしてくれる効果が期待でき、ポートフォリオ全体の安定性を高めることができます。

自分なりの投資ルール(損切りラインなど)を決めておく

感情は、投資において最大の敵です。市場が高騰している時は「もっと上がるはずだ」という欲(FOMO: Fear of Missing Out)に駆られ、暴落している時は「すべてを失うかもしれない」という恐怖に支配されます。こうした感情に流された売買は、ほとんどの場合、悪い結果につながります。

そこで不可欠なのが、感情を排して機械的に行動するための「自分なりの投資ルール」を、相場が良い時にこそ冷静に設定しておくことです。

- 決めておくべきルールの例:

- 損切りルール: 「購入価格から〇%下落したら無条件で売却する」「重要なサポートラインである〇〇円を割り込んだら売却する」など、損失を限定するための明確な基準。

- 利益確定ルール: 「購入価格から〇%上昇したら資産の半分を売却して利益を確定する」「目標価格の〇〇円に到達したら売却する」など、欲にかられて売り時を逃すことを防ぐための基準。

- 投資額・期間のルール: 「給料日に毎月〇円ずつ積み立て投資する(ドルコスト平均法)」「投資期間は最低〇年とする」など。

一度決めたルールは、何があっても遵守する強い意志が必要です。このルールこそが、荒波の仮想通貨市場であなたの資産を守る羅針盤となります。

常に最新の情報を収集する

仮想通貨の世界は、技術の進化が非常に速く、市場を取り巻く環境も目まぐるしく変化します。昨日まで有力だった技術が、今日には時代遅れになることもあり得ます。そのため、一度投資したら放置するのではなく、継続的に情報を収集し、知識をアップデートし続ける姿勢が不可欠です。

- 収集すべき情報:

- ファンダメンタルズ情報: 投資しているプロジェクトの進捗状況(ロードマップ)、開発チームの動向、提携先のニュースなど。公式サイトのブログや、開発者のX(旧Twitter)などが一次情報源となります。

- マクロ経済の情報: 各国の中央銀行の金融政策(特にFRBの動向)、インフレ率、雇用統計など、世界経済全体の動向。

- 規制に関する情報: 各国の政府や規制当局の動向。特に、米国証券取引委員会(SEC)や日本の金融庁の発表は重要です。

- 市場センチメント: SNSや専門フォーラムでの議論、Fear & Greed Index(恐怖と強欲指数)など、市場参加者の心理状態を示す指標。

ただし、情報の取捨選択には注意が必要です。SNS上には根拠のない噂や、意図的に市場を煽るための情報(FUD/FOMO)が溢れています。複数の信頼できる情報源(仮想通貨専門メディア、経済ニュースなど)を比較検討し、最終的には自分自身の頭で考えて判断するという、批判的な視点を常に持つことが重要です。

注意!仮想通貨の暴落時にやってはいけない行動

市場が暴落し、自分の資産がみるみるうちに減っていく状況では、誰でも冷静さを失いがちです。しかし、そんな時こそ、取り返しのつかない失敗を避けるために「やってはいけない行動」を肝に銘じておく必要があります。ここでは、多くの投資家が陥りがちな2つの致命的な過ちについて解説します。

感情的な判断で売買する(狼狽売り)

暴落時に最もやってはいけない行動、それは「狼狽(ろうばい)売り」です。

狼狽売りとは、市場の急落に対する恐怖心やパニックから、保有している資産を衝動的に投げ売りしてしまう行為を指します。チャートの赤い数字が連なり、SNSで悲観的な意見が飛び交うのを見ると、「早く売らないと価値がゼロになってしまう」という強烈な不安に駆られます。

しかし、この行動は多くの場合、最悪の結果を招きます。なぜなら、個人投資家がパニックに陥って投げ売りするタイミングは、往々にして暴落の底値圏に近いからです。あなたが恐怖のあまり売却した直後に、市場が反発に転じ、価格が回復していくというシナリオは非常によくある話です。結果として、狼狽売りはただ単に損失を確定させるだけの行為となり、「売らなければよかった」という後悔だけが残ることになります。

- 狼狽売りを防ぐための対策:

- 投資の原点に立ち返る: なぜ自分はこの銘柄に投資したのか?そのプロジェクトの将来性や技術に魅力を感じたからではないでしょうか。短期的な価格変動ではなく、投資した当初の理由を再確認しましょう。

- 一度画面から離れる: 常にチャートや価格をチェックしていると、精神的に追い詰められます。一度パソコンやスマートフォンを閉じ、散歩をしたり、趣味に没頭したりして、市場から物理的に距離を置き、頭を冷やす時間を作りましょう。

- 事前に決めたルールに従う: 「暴落に備えて事前にできること」で述べたように、事前に損切りラインなどのルールを決めていれば、感情に左右されずに済みます。ルールに達していないのであれば、慌てて売る必要はありません。

暴落は辛いものですが、感情に任せた行動が事態をさらに悪化させることを忘れないでください。

明確な根拠なく買い増しを続ける

暴落は、優良な資産を安く買うチャンスでもあります。しかし、それは明確な戦略と根拠に基づいた場合に限られます。

やってはいけないのは、「価格が下がっているから」というだけの理由で、安易に買い増し(ナンピン買い)を続けることです。これは「落ちてくるナイフを掴む」行為と形容され、非常に危険です。

どこが底値なのかは誰にも分かりません。明確な下落トレンドが形成されている中で無計画にナンピンを繰り返すと、買い増すたびに含み損が雪だるま式に膨れ上がっていきます。最終的には投資資金が枯渇し、身動きが取れない「塩漬け」状態になるか、耐えきれなくなって巨大な損失を抱えたまま市場から退場することになります。相場格言で「下手なナンピン、スカンピン(一文無し)」と言われるのは、まさにこのためです。

- 無計画なナンピンを防ぐための対策:

- 買い増しの根拠を持つ: なぜ今、買い増すのかを自分自身に説明できなければなりません。例えば、「過去に何度も反発している強力なサポートラインまで下落した」「テクニカル指標で売られすぎのサインが出ている」「プロジェクトから長期的にポジティブな影響を与える重大な発表があった」など、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析に基づいた客観的な理由が必要です。

- 分割して購入する(ドルコスト平均法): 一度に大きな資金を投じるのではなく、「〇〇円まで下がったら資金の△△%を投入」「さらに〇〇円下がったら、また△△%投入」といったように、あらかじめ計画を立てて複数回に分けて購入することで、高値掴みのリスクを分散できます。

- トレンドの転換を見極める: 少なくとも、下落の勢いが弱まり、底を打ったような兆候が見られるまで待つという慎重さも必要です。

暴落時の買い増しは、損失を劇的に拡大させるリスクと隣り合わせの「諸刃の剣」です。行動する前に、必ず「なぜ買うのか?」という明確な根拠を持つようにしましょう。

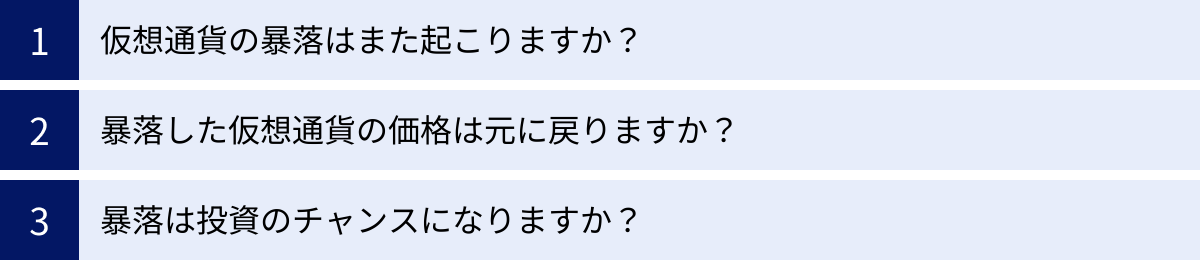

仮想通貨の暴落に関するよくある質問

仮想通貨の暴落に関して、多くの人が抱くであろう疑問について、Q&A形式でお答えします。

仮想通貨の暴落はまた起こりますか?

はい、今後も起こる可能性は非常に高いと考えられます。

仮想通貨市場は、株式市場など数百年の歴史を持つ伝統的な金融市場と比較して、まだ非常に若く、成熟していません。そのため、価格変動性(ボラティリティ)が極めて高いという性質を持っています。

本記事で解説したように、暴落を引き起こす要因は常に存在します。

- 各国中央銀行による金融政策の転換

- 政府や規制当局による予期せぬ法規制の強化

- 取引所を狙ったハッキングや、企業の経営破綻

- 世界経済全体を揺るがすマクロ経済のショック

これらのリスク要因がなくなることは考えにくく、むしろ新しい技術やサービスが登場するたびに、新たなリスクが生まれる可能性もあります。したがって、「暴落は仮想通貨投資に常につきまとう避けられないリスクである」と認識し、それを前提とした投資戦略を立てることが極めて重要です。

暴落した仮想通貨の価格は元に戻りますか?

これは「銘柄による」としか言えません。一概に全ての仮想通貨が元に戻るとは断言できません。

ビットコインを例に取ると、2014年のマウントゴックス事件、2018年のバブル崩壊、2020年のコロナショックなど、過去に何度も80%を超えるような大暴落を経験してきました。しかし、その度に回復し、結果として過去の最高値を更新し続けてきた実績があります。これは、ビットコインが持つ圧倒的な知名度、分散性、そして「デジタルゴールド」としての価値貯蔵手段への期待が根強いことの表れです。

一方で、世の中には数万種類とも言われるアルトコインが存在し、その大多数は次の活況期が来ても価格が戻らない、あるいはプロジェクト自体が消滅してしまうのが現実です。2017年のICOブームで生まれた多くのコインが、今ではほとんど価値を持たないことからも明らかです。

価格が回復するかどうかを見極めるには、以下の点を評価する必要があります。

- ファンダメンタルズ: そのプロジェクトは、実社会の問題を解決する独自の技術やビジョンを持っているか。

- 開発とコミュニティ: 開発は継続的に行われているか。ユーザーや開発者のコミュニティは活発か。

- 市場での立ち位置: 競合する他のプロジェクトと比較して優位性はあるか。

暴落後も力強く回復できるのは、こうした厳しい競争を勝ち抜くことができる、ごく一部の優良なプロジェクトに限られると考えるべきでしょう。

暴落は投資のチャンスになりますか?

はい、リスク管理を徹底した上で、長期的な視点に立てば、暴落は絶好の投資チャンスになり得ます。

世界で最も成功した投資家の一人であるウォーレン・バフェット氏には、「皆が貪欲になっているときに恐怖心を抱き、皆が恐怖心を抱いているときに貪欲になれ」という有名な言葉があります。

市場が熱狂に包まれ、誰もが「もっと上がる」と楽観している時は、価格はすでに割高になっている可能性があります。逆に、暴落によって市場が恐怖に支配され、多くの人がパニックに陥って資産を投げ売りしている時は、本来の価値よりも不当に安くなった優良な資産を仕込む好機と捉えることができます。

ただし、この戦略を実行するには、以下の条件が必要です。

- 長期的な視点: 購入後、さらに価格が下落し、長期間にわたって含み損を抱える可能性を受け入れる覚悟。

- 徹底した資金管理: どこが底値かを見極めるのは不可能なため、複数回に分けて購入する(分割エントリー)など、リスクを管理する計画性。

- 銘柄選定能力: 暴落後も生き残り、成長する可能性が高い、真に価値のある銘柄を見極める知識と分析力。

単に「安いから買う」のではなく、「本来は価値があるものが、市場のパニックによって一時的に安くなっているから買う」という明確な信念がなければ、暴落をチャンスに変えることはできません。恐怖に打ち勝つ勇気と、冷静な分析力が試される場面と言えるでしょう。

暴落リスクを理解した上でおすすめの国内仮想通貨取引所

仮想通貨投資を始めるには、まず仮想通貨取引所で口座を開設する必要があります。過去の事件からも分かる通り、取引所の選択は資産を守る上で非常に重要です。特にセキュリティ体制、経営の安定性、そして使いやすさは重要な判断基準となります。

ここでは、金融庁の認可(暗号資産交換業登録)を受けており、日本国内で広く利用されている代表的な取引所を4つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、ご自身の投資スタイルに合った取引所を選びましょう。

| 取引所名 | 特徴 | 取扱銘柄数(現物) | 取引手数料(販売所) | 入金手数料(日本円) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|---|

| Coincheck | アプリのUI/UXが秀逸。マネックスグループ傘下で信頼性が高い。 | 29銘柄 | 無料(スプレッドあり) | 無料 | 初めて仮想通貨に触れる初心者、簡単な操作性を重視する人 |

| DMM Bitcoin | レバレッジ取引の取扱銘柄が豊富。各種手数料が無料。 | 38銘柄 | 無料(スプレッドあり) | 無料 | レバレッジ取引をしたい中〜上級者、取引コストを徹底的に抑えたい人 |

| bitFlyer | ビットコイン取引量国内No.1。7年以上ハッキング被害ゼロの実績。 | 22銘柄 | 無料(スプレッドあり) | 330円(クイック入金) | セキュリティを最優先する人、ビットコインをメインで取引したい人 |

| BITRADE | 取扱銘柄数が国内トップクラス。世界最高水準のセキュリティ。 | 39銘柄 | 無料(スプレッドあり) | 無料 | 様々なアルトコインに分散投資したい人、本格的なチャート分析をしたい人 |

| ※上記の情報は2024年5月時点の各社公式サイトの情報に基づいています。手数料や取扱銘柄数は変更される可能性があるため、必ず最新の情報を公式サイトでご確認ください。 |

Coincheck

Coincheck(コインチェック)は、何よりもその「使いやすさ」で高い評価を得ている取引所です。 スマートフォンアプリの画面は非常にシンプルで直感的。仮想通貨の取引が初めてという人でも、迷うことなく売買できるようなデザインになっています。

2018年のハッキング事件を経験しましたが、その後、東証プライム市場に上場する大手金融機関マネックスグループの傘下に入り、経営体制とセキュリティ体制を抜本的に強化しました。今では、強固なセキュリティと大手金融グループの信頼性を背景に、国内トップクラスのユーザー数を誇ります。

取扱銘柄数も国内では豊富な部類に入り、話題のアルトコインも積極的に上場させています。「まずは少額から仮想通貨を試してみたい」と考えている初心者の方にとって、最初の口座として最適な選択肢の一つと言えるでしょう。

参照:Coincheck公式サイト

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、特に「レバレッジ取引」に強みを持つ取引所です。 現物取引だけでなく、レバレッジをかけた取引に対応している銘柄数が国内最多クラスであり、下落相場でも利益を狙える空売り(ショート)も可能です。

もう一つの大きな特徴は、手数料の安さです。日本円の入出金手数料や、仮想通貨の送金手数料が無料となっており、取引コストを気にせず資金を移動させることができます。(※BitMatch取引手数料は別途発生します)

運営母体は、様々なインターネットサービスを展開するDMM.comグループであり、企業としての信頼性も高いです。また、LINEを使った365日のカスタマーサポートも提供しており、初心者でも安心して利用できる体制が整っています。現物取引に慣れ、次のステップとしてレバレッジ取引に挑戦してみたいと考えている中〜上級者や、とにかくコストを抑えたいという人におすすめです。

参照:DMM Bitcoin公式サイト

bitFlyer

bitFlyer(ビットフライヤー)は、長年の実績とセキュリティの高さを誇る、国内最大級の取引所です。 特にビットコインの取引量は国内No.1(※)を維持しており、流動性が高く、安定した価格で取引しやすいというメリットがあります。

※ Bitcoin 日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における 2021 年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)

特筆すべきは、その強固なセキュリティ体制です。創業以来7年以上、一度もハッキングによる資産流出を許していないという実績は、ユーザーにとって大きな安心材料となります。世界最高水準のセキュリティ企業と連携し、顧客資産の大部分をオフラインのコールドウォレットで保管するなど、資産保護に万全を期しています。

1円からビットコインが購入できる手軽さも魅力で、少額から始めたい初心者にも適しています。何よりもセキュリティを重視する人や、流動性の高い環境でビットコインをメインに取引したい人に最適な取引所です。

参照:bitFlyer公式サイト

BITRADE

BITRADE(ビットトレード)は、取扱銘柄数の多さが魅力の取引所です。 ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄はもちろん、他の取引所では扱っていないような珍しいアルトコインまで、幅広くラインナップしています。様々な銘柄に分散投資したいと考えている人にとっては、非常に魅力的な選択肢となります。

2023年にHuobi JapanからBITRADEへと社名を変更し、サービスを刷新しました。セキュリティ面では、世界最高水準の技術を誇るカストディ企業BitGoと提携しており、顧客資産の保護に力を入れています。

また、高機能な取引ツールも提供しており、PC画面で本格的なチャート分析やテクニカル分析を行いたいトレーダーのニーズにも応えます。新しい可能性を秘めたアルトコインを発掘したい人や、本格的なトレードに挑戦したい人に適した取引所と言えるでしょう。

参照:BITRADE公式サイト

まとめ

本記事では、仮想通貨が大暴落する理由から、過去の事例、そして暴落に備えるための具体的な対策までを網羅的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 仮想通貨の暴落は避けられないリスクである: 市場はまだ未成熟であり、金融政策の変更、法規制、ハッキング、クジラの動向など、常に暴落の火種を抱えています。この事実を投資の前提として受け入れることが第一歩です。

- 過去の事例から教訓を学ぶ: マウントゴックス事件からFTXショックまで、歴史は繰り返されます。過去の失敗は、取引所選びの重要性、自己資産管理の必要性、そしてマクロ経済との連動性など、貴重な教訓を私たちに与えてくれます。

- 暴落時の対策と事前の準備が資産を守る: 暴落に直面した際は、「ガチホ」「ナンピン」「損切り」といった選択肢の中から、自分の戦略に合った行動を取る必要があります。そして、そのためには「余剰資金での投資」「分散投資」「自分ルールの設定」といった事前の準備が不可欠です。

- 感情的な行動は最大の敵: 暴落時に最も避けるべきは、恐怖に駆られた「狼狽売り」と、根拠のない「無計画なナンピン」です。これらは致命的な損失につながる可能性が極めて高い行動です。

仮想通貨市場は、確かにハイリスクな世界です。しかし、そのリスクの根源を正しく理解し、適切な知識と戦略で武装することで、過度な恐怖を乗りこなし、冷静に市場と向き合うことができます。そして、多くの人が恐怖を感じている暴落の局面は、長期的な視点に立てば、将来性のある優良な資産を安価に手に入れる絶好のチャンスにもなり得ます。

この記事が、あなたが仮想通貨という革新的な技術と賢く付き合い、自身の資産を築いていくための一助となれば幸いです。投資は常に自己責任ですが、正しい知識があなたの最大の武器となることを忘れないでください。