仮想通貨(暗号資産)は、近年注目を集める新しい資産クラスですが、その価格は時に激しく変動します。一日で数十パーセントも価格が上下することも珍しくなく、「なぜこれほど価格が変わるのか」「価格が上がる・下がる背景には何があるのか」と疑問に思う方も多いでしょう。

この記事では、仮想通貨の価格が変動する根本的な仕組みから、価格を押し上げる具体的な5つの理由、逆に価格下落を招く要因、そして大きな価格変動に備えるための投資のポイントまで、網羅的に解説します。仮想通貨取引をこれから始めたいと考えている初心者の方から、すでに取引を始めているものの価格変動の理由を深く理解したい方まで、ぜひ参考にしてください。

目次

仮想通貨の価格が決まる基本的な仕組み

仮想通貨の価格変動を理解するためには、まずその価格がどのようにして決まるのか、基本的なメカニズムを知る必要があります。株式や為替とは異なり、仮想通貨にはその価値を保証する国や中央銀行が存在しません。では、一体何が価格の基準となっているのでしょうか。ここでは、価格決定の根幹をなす「需要と供給」の原則と、私たちが日常的に使う「法定通貨」との違いについて詳しく見ていきましょう。

需要と供給のバランスで価格が決まる

仮想通貨の価格を決定する最も基本的な原則は、経済学の根幹をなす「需要と供給のバランス」です。これは、スーパーで売られている野菜や、株式市場の株価など、あらゆるものの価格が決まる仕組みと同じです。

- 需要: その仮想通貨を「買いたい」「使いたい」と考える人の量や勢いを指します。

- 供給: その仮想通貨を「売りたい」と考える人の量や、市場に流通している通貨の量を指します。

需要が供給を上回れば(買いたい人が売りたい人より多ければ)価格は上昇し、逆に供給が需要を上回れば(売りたい人が買いたい人より多ければ)価格は下落します。このシンプルな原則が、仮想通貨価格の変動の源泉です。

では、仮想通貨における需要と供給は、具体的にどのような要因で変動するのでしょうか。

需要が高まる要因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 将来性への期待: その仮想通貨が使われているブロックチェーン技術に革新的なアップデートがあったり、将来的に広く普及するだろうという期待が高まったりすると、今のうちに買っておこうと考える人が増え、需要が増加します。

- 実用性の向上: 特定の仮想通貨が、大手企業の通販サイトで決済手段として採用されたり、新しい金融サービス(DeFiなど)で利用されるようになったりすると、その通貨の使い道が広がり、実用的な需要が増えます。

- ポジティブなニュース: 有名な投資家がその通貨を大量に購入した、特定の国で法的に認められた、といったニュースが流れると、市場心理が楽観的になり、買い注文が集まりやすくなります。

供給量に影響を与える要因としては、以下が考えられます。

- 発行上限: 多くの仮想通貨には、プログラムによってあらかじめ発行される上限枚数が定められています。例えば、ビットコインの発行上限は2,100万枚と決まっており、これ以上増えることはありません。上限が定められていることで希少性が生まれ、需要が同じでも時間が経つにつれて価値が上がりやすくなる構造を持っています。

- マイニング(新規発行): ビットコインなどの仮想通貨は、マイニング(採掘)という作業によって新たに発行され、市場に供給されます。このマイニングのペースが変化すると、供給量も変動します。後述する「半減期」は、この新規供給量を意図的に減らすイベントであり、価格に大きな影響を与えます。

- 売り圧力: 保有者が利益を確定させたい、あるいは損失を限定したいと考えたときに売り注文を出します。市場全体に不安が広がるようなネガティブなニュースが出ると、多くの人が一斉に売却しようとし、供給(売り圧力)が急増して価格が暴落することがあります。

これらの需要と供給の動向は、仮想通貨取引所の「板(オーダーブック)」を見ることで視覚的に確認できます。板には、どの価格でどれくらいの量の「買い注文(需要)」と「売り注文(供給)」が出されているかが一覧で表示されており、この注文がマッチング(約定)することで、現在の市場価格がリアルタイムに形成されていくのです。

国が価値を保証する法定通貨との違い

仮想通貨の価格変動を理解する上で、私たちが普段使っている日本円や米ドルのような「法定通貨」との違いを認識することは非常に重要です。

| 比較項目 | 法定通貨(例:日本円) | 仮想通貨(例:ビットコイン) |

|---|---|---|

| 発行・管理主体 | 日本銀行(中央銀行) | なし(非中央集権) |

| 価値の裏付け | 国家の信用、法律による強制通用力 | 技術への信頼、コミュニティの合意、需要と供給 |

| 発行上限 | なし(金融政策により調整可能) | あり(プログラムで規定されていることが多い) |

| 価格の安定性 | 比較的安定 | 変動が大きい(ボラティリティが高い) |

| 管理方法 | 銀行システム | ブロックチェーン |

法定通貨の価値は、その国の中央銀行や政府の「信用」によって裏付けられています。 日本銀行が発行する日本円は、日本という国家がその価値を保証し、「この紙幣や硬貨には額面通りの価値がありますよ」と法律で定めている(強制通用力)からこそ、私たちは安心して商品やサービスの対価として利用できます。中央銀行は、物価の安定を図るために、金融政策を通じて市場に出回るお金の量を調整することができます。

一方、仮想通貨には、このような中央集権的な発行主体や管理者が存在しません。 ビットコインを例にとると、その価値を保証してくれる国や企業はどこにもありません。その価値は、ブロックチェーンという改ざんが極めて困難な技術に対する信頼と、「ビットコインには価値がある」と信じる世界中の市場参加者の合意によって成り立っています。

この違いが、価格の安定性に大きな差を生み出します。法定通貨は中央銀行の管理下で比較的価値が安定していますが、仮想通貨の価値は市場参加者の期待や不安といった心理的な要因に大きく左右されます。そのため、良いニュースが出れば一気に価格が上がり、悪いニュースが出れば一気に下がるという、価格変動の大きさ(ボラティリティ)に繋がるのです。

まとめると、仮想通貨の価格は、国のような特定の保証人がいない世界で、純粋に「買いたい人」と「売りたい人」の力関係だけで決まります。だからこそ、その力関係を変化させる様々な出来事が、直接的に価格の上下に結びつくのです。

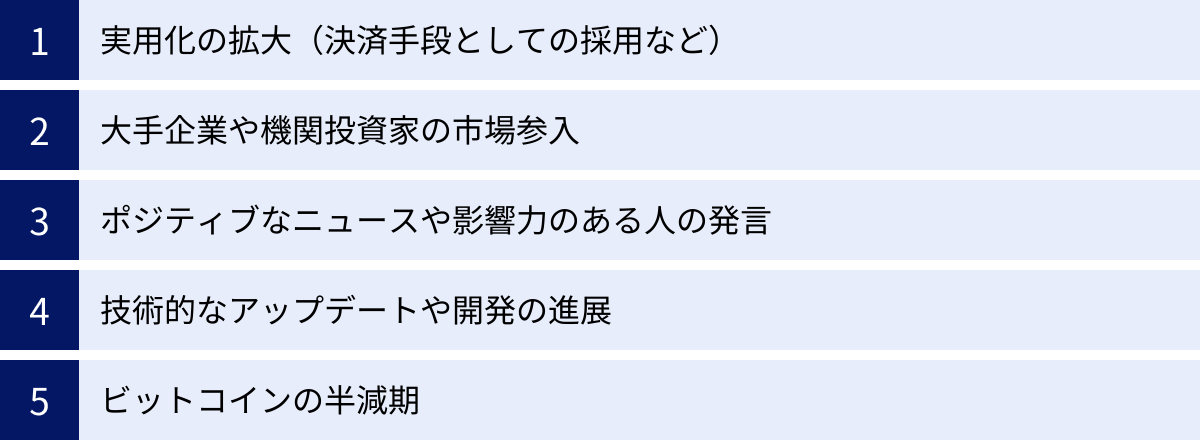

仮想通貨の価格が上がる5つの主な理由

仮想通貨の価格は、様々な要因が複雑に絡み合って変動しますが、特に価格を押し上げる強力なドライバーとなる5つの主な理由が存在します。これらの要因を理解することで、なぜ特定のタイミングで価格が急騰するのか、その背景を読み解くことができます。

① 実用化の拡大(決済手段としての採用など)

仮想通貨が誕生した当初は、その価値は主に技術的な新規性や投機的な側面にありました。しかし、近年では仮想通貨が単なる投気の対象から、実用的な価値を持つ「通貨」や「技術プラットフォーム」として認識されることが、価格上昇の最も健全で持続的な要因となっています。

実用化の拡大は、その仮想通貨に対する「実需」、つまり本当に使いたいという需要を生み出します。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

- 決済手段としての普及:

大手ECサイトや有名な小売店チェーンが、特定の仮想通貨(例:ビットコインやイーサリアムなど)を支払い方法の一つとして導入すると、そのニュース自体が好感されて価格が上がるだけでなく、実際に決済で利用する人が増えることで継続的な需要が生まれます。例えば、あるカフェチェーンが独自のポイントシステムの代わりに、特定の仮想通貨での支払いを導入し、割引などの特典を付けたとします。すると、そのカフェの利用者は、支払い目的でその仮想通貨を保有しようと考え、結果として需要が増加し、価格を押し上げる要因となります。 - DeFi(分散型金融)での利用拡大:

DeFiは、銀行や証券会社といった仲介者を介さずに、ブロックチェーン上で金融取引(貸し借り、交換、保険など)を行う仕組みです。多くのDeFiプロトコルでは、特定の仮想通貨がシステムの基軸通貨として利用されます。例えば、仮想通貨を貸し出して利息を得る「レンディング」サービスを利用するためには、そのサービスが指定する仮想通貨を預け入れる必要があります。人気のDeFiサービスが成長し、利用者が増えれば増えるほど、その基盤となる仮想通貨の需要は高まり、価格上昇に繋がります。 - NFTマーケットプレイスでの利用:

NFT(非代替性トークン)は、デジタルアートやゲーム内アイテムなどの所有権を証明する技術です。これらのNFTの多くは、イーサリアムなどの特定のブロックチェーン上で作成・売買されます。NFTを売買するためには、そのブロックチェーンの基軸通貨(イーサリアムであればETH)が必要になるため、NFT市場が盛り上がれば盛り上がるほど、基盤となる仮想通貨の需要が増加します。 - ブロックチェーン技術の産業応用:

仮想通貨の基盤技術であるブロックチェーンは、金融以外にもサプライチェーン管理、不動産登記、医療記録の管理など、様々な産業への応用が期待されています。特定のブロックチェーン技術が企業の基幹システムに採用されると、そのネットワークを利用するために必要な仮想通貨の価値も長期的に向上していくと考えられます。

このように、仮想通貨が絵に描いた餅ではなく、現実世界で具体的な役割を果たすようになると、その価値はより確固たるものとなり、持続的な価格上昇への道が開かれるのです。

② 大手企業や機関投資家の市場参入

かつて仮想通貨市場の主役は、個人のデイトレーダーや技術に詳しいアーリーアダプターでした。しかし、近年、ウォール街の金融大手や巨大テクノロジー企業といった「機関投資家」が市場に本格的に参入し始めたことが、価格を押し上げる非常に大きな力となっています。

機関投資家の参入が価格に与える影響は、主に以下の3点です。

- 市場への巨額の資金流入:

機関投資家が動かす資金は、個人投資家とは桁が違います。彼らがポートフォリオの一部としてビットコインやその他の仮想通貨を組み入れる決定をするだけで、市場には莫大な買い圧力が生まれます。これは需要と供給のバランスを需要側に大きく傾け、直接的な価格上昇を引き起こします。例えば、ある大手投資ファンドが「資産の1%をビットコインで保有する」と発表しただけで、市場はそれを好感し、追随する買いを呼んで価格が急騰することがあります。 - 市場の信頼性と正当性の向上:

長年、仮想通貨は「怪しい」「危ない」といったネガティブなイメージを持たれがちでした。しかし、社会的に信用のある大手企業や伝統的な金融機関が仮想通貨を資産として認め、投資を始めると、そのイメージは大きく変わります。機関投資家の参入は、仮想通貨がアセットクラス(資産の種類)として公に認められた「お墨付き」のような効果を持ちます。これにより、これまで参入をためらっていた他の機関投資家や、慎重な個人投資家が安心して市場に参加しやすくなり、市場全体の裾野が広がるのです。 - 関連インフラの整備:

機関投資家が安心して巨額の資金を投じるためには、高度なセキュリティを備えた資産管理サービス(カストディ)や、リスクヘッジのための金融商品(デリバティブ)、コンプライアンスを遵守した取引環境など、プロ向けのインフラが不可欠です。彼らの市場参入は、こうしたプロフェッショナルなサービスの開発を促進します。インフラが整備されれば、さらに多くの機関投資家が参入しやすくなるという好循環が生まれ、市場の成熟度を高め、長期的な安定と成長に繋がります。

このように、大手企業や機関投資家の参入は、単に資金を市場に投入するだけでなく、市場全体の信頼性を高め、さらなる参加者を呼び込むという、強力な相乗効果をもたらすのです。

③ ポジティブなニュースや影響力のある人の発言

仮想通貨市場は、法定通貨のように価値を保証する中央機関が存在しないため、市場参加者の心理(センチメント)が価格に非常に大きな影響を与えます。そのため、ポジティブなニュースや、社会的に影響力のある人物の発言は、時に価格を爆発的に上昇させる起爆剤となります。

- ポジティブなニュース:

市場のセンチメントを一気に楽観的にさせるニュースは、広範囲な買いを誘発します。- 法規制に関する好意的な動き: 特定の国がビットコインを法定通貨として採用した、あるいは仮想通貨取引に関する税制を優遇する法案が可決された、といったニュースは、その国での需要拡大や市場の健全化への期待から、強力な買い材料となります。

- 大手企業の採用・提携: 世界的に有名なテクノロジー企業が自社のサービスに特定のブロックチェーン技術を統合すると発表したり、大手決済企業が仮想通貨決済ネットワークへの対応を発表したりすると、そのプロジェクトの将来性が高く評価され、関連する仮想通貨の価格が急騰します。

- 技術的なブレークスルー: 長年の課題であった処理速度の問題を解決する画期的な技術が開発された、といったニュースも、長期的な価値向上への期待から価格を押し上げます。

- 影響力のある人の発言(インフルエンサー効果):

特にSNSが普及した現代において、著名な起業家、投資家、セレブリティなどの発言は、無視できない影響力を持っています。例えば、テスラ社のCEOであるイーロン・マスク氏のような人物が、特定の仮想通貨に対して肯定的なツイートをするだけで、数時間のうちにその通貨の価格が数十パーセントも上昇するといった現象が過去に何度も起きています。これは、彼の発言を信じた多くの個人投資家が、一斉に買い注文を入れるために起こります。

ただし、こうしたニュースや発言による価格上昇には注意も必要です。特に、インフルエンサーの発言による価格変動は、その人物の気まぐれや、時には意図的な価格操作(パンプ・アンド・ダンプ)の可能性も否定できません。熱狂が冷めると、価格は元の水準、あるいはそれ以下に急落するリスクも伴います。したがって、一つのニュースや一人の発言に過度に依存するのではなく、多角的な情報収集と冷静な判断が求められます。

④ 技術的なアップデートや開発の進展

仮想通貨は、一度作ったら完成という静的なものではなく、その多くは今も活発な開発が続けられている「進行中のプロジェクト」です。プロジェクトの将来性を左右する技術的なアップデートや、開発ロードマップの着実な進展は、投資家の信頼を獲得し、長期的な価格上昇を支える重要な要因となります。

- スケーラビリティの向上:

ビットコインや初期のイーサリアムが抱える大きな課題の一つに「スケーラビリティ問題」があります。これは、取引の承認に時間がかかり、手数料(ガス代)が高騰してしまう問題です。この問題を解決するための大型アップデート(例:イーサリアムの「The Merge」や今後のアップデート)が成功裏に完了、あるいはその期待が高まると、ネットワークの利便性が飛躍的に向上し、より多くのユーザーやアプリケーションを呼び込むことができます。これは、その仮想通貨の根本的な価値を高めるため、価格にポジティブに反映されます。 - セキュリティの強化:

仮想通貨やスマートコントラクトの脆弱性を突いたハッキング事件は、市場に深刻なダメージを与えます。逆に、セキュリティを強化する新たな暗号技術の導入や、脆弱性を修正するアップデートが行われると、ユーザーはより安心して資産を預けたり、アプリケーションを利用したりできるようになります。プロジェクトの安全性が高まることは、信頼性の向上に直結し、価格を安定・上昇させる要因となります。 - 新機能の実装と相互運用性:

プライバシー機能を強化するアップデートや、より高度で複雑な処理を可能にするスマートコントラクト機能の拡張など、プロジェクトに新たな機能が追加されると、そのユースケース(使い道)が広がります。また、異なるブロックチェーン同士を繋ぎ、相互にデータや資産をやり取りできるようにする「相互運用性(インターオペラビリティ)」の技術開発も重要です。これにより、ブロックチェーン経済圏全体が連携し、発展していくことが期待され、その中心的な役割を担うプロジェクトの価値は高まります。

これらの技術開発の進捗は、プロジェクトの公式サイト、ブログ、GitHub(開発コードが公開される場所)、コミュニティフォーラムなどで公開されます。投資家は、プロジェクトが掲げたロードマップ通りに開発が進んでいるか、開発者コミュニティは活発かどうかに注目しており、その進捗状況が価格評価の重要な指標となるのです。

⑤ ビットコインの半減期

仮想通貨市場全体、特にビットコインの価格サイクルにおいて、最も重要視されるイベントの一つが「半減期(Halving)」です。

半減期とは、ビットコインの新規発行枚数が半分になるイベントのことで、およそ4年に一度のペースで訪れるようにプログラムされています。ビットコインは、マイナー(採掘者)と呼ばれる人たちが、膨大な計算処理を行うことで取引を承認し、ブロックチェーンに記録しています。その報酬として、彼らには新規発行されたビットコインが与えられます。半減期は、このマイニング報酬が文字通り半分になるタイミングを指します。

| 半減期 | 時期 | 1ブロックあたりのマイニング報酬 |

|---|---|---|

| 開始時 | 2009年1月 | 50 BTC |

| 第1回 | 2012年11月 | 25 BTC |

| 第2回 | 2016年7月 | 12.5 BTC |

| 第3回 | 2020年5月 | 6.25 BTC |

| 第4回 | 2024年4月 | 3.125 BTC |

では、なぜこの半減期が価格上昇に繋がるのでしょうか。その理由は、需要と供給の原則に立ち返ると非常にシンプルです。

半減期によって、市場に供給される新しいビットコインの量が強制的に半分に減少します。 もし、ビットコインを買いたいという需要の量が同じままであれば、供給が減ることで希少性が増し、価格は上昇しやすくなります。これは、金の採掘量が急に半分になったり、原油の生産量が半分になったりするのと同じインパクトを、プログラムによって自動的に引き起こす仕組みです。

歴史的に見ても、過去3回の半減期の後、いずれもビットコイン価格は数ヶ月から1年半ほどの期間をかけて、過去最高値を更新する強気相場(ブルマーケット)に突入しています。

さらに、半減期はビットコインだけでなく、他の多くの仮想通貨(アルトコイン)にも影響を与えます。ビットコインは仮想通貨市場の基軸通貨であり、その価格動向は市場全体のセンチメントを左右します。半減期によってビットコイン価格が上昇すると、市場全体が活気づき、投資家の資金がアルトコインにも流れ込む「アルトシーズン」と呼ばれる現象が起きやすくなる傾向があります。

このように、半減期は仮想通貨の供給メカニズムに直接作用する、予測可能かつ非常に強力な価格上昇要因として、世界中の投資家から注目されているのです。

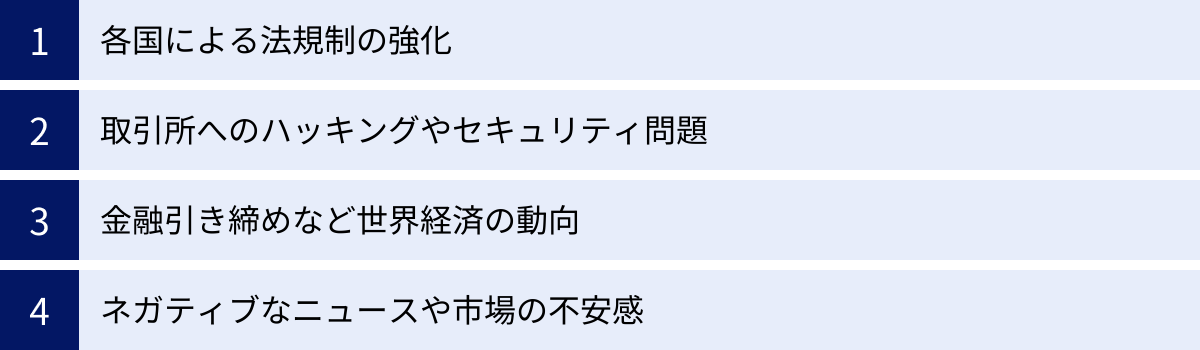

仮想通貨の価格が下がる主な理由

仮想通貨市場は、急騰する可能性がある一方で、暴落のリスクも常に内包しています。価格を押し下げる要因を理解することは、リスク管理の観点から非常に重要です。ここでは、仮想通貨の価格下落を引き起こす代表的な理由について解説します。

各国による法規制の強化

仮想通貨市場はまだ発展途上にあり、法的な整備が追いついていない国も少なくありません。そのため、各国の政府や金融当局による規制の動向は、市場のセンチメントを大きく左右し、価格下落の直接的な引き金となることがあります。

規制強化が価格下落に繋がる理由は、それが仮想通貨の取引や保有を困難にし、市場からの資金流出や将来性への不安を煽るためです。具体的には、以下のような規制が考えられます。

- 取引所への規制強化:

金融庁のような規制当局が、国内の仮想通貨取引所に対して、本人確認(KYC)やマネーロンダリング対策(AML)の厳格化を求めることがあります。また、特定の仮想通貨の取り扱いを禁止したり、レバレッジ取引の倍率に上限を設けたりする措置も考えられます。これらの規制は、取引の自由度を低下させ、一部の投資家の市場撤退を促す可能性があります。 - マイニングの禁止・制限:

仮想通貨のマイニングは大量の電力を消費するため、環境への負荷を理由に、国がマイニング事業を禁止または厳しく制限することがあります。過去に中国が国内のマイニングを全面的に禁止した際には、ビットコインのハッシュレート(採掘速度)が急落し、市場に大きな不安が広がって価格が大幅に下落しました。 - 仮想通貨取引や保有の禁止:

一部の国では、自国の法定通貨の価値を守るためや、資本流出を防ぐ目的で、国民による仮想通貨の取引や保有そのものを禁止する厳しい措置を取ることがあります。このようなニュースは、グローバルな普及への期待を削ぎ、ネガティブな影響を与えます。 - 税制の変更(課税強化):

仮想通貨取引で得た利益に対する税率が引き上げられたり、これまで非課税だった取引が課税対象になったりすると、投資家の手元に残る利益が減少します。これにより、投資妙味が薄れたと判断した投資家が、税制変更の前に利益を確定させようと一斉に売却に走り、売り圧力が強まることがあります。

架空のシナリオとして、経済大国であるG7のいずれかの国が「今後、仮想通貨取引による利益に50%のキャピタルゲイン税を課す」と発表したとします。このニュースが報じられた瞬間、その国の投資家はパニックになり、課税前に売却しようとします。この動きが世界中に連鎖し、数日のうちに市場全体が暴落に見舞われる、といった事態が起こりうるのです。

このように、法規制は仮想通貨市場の健全な発展に不可欠な要素である一方、その内容や導入のタイミングによっては、市場に冷や水を浴びせ、深刻な価格下落をもたらす両刃の剣と言えます。

取引所へのハッキングやセキュリティ問題

仮想通貨の価格下落要因として、最も劇的で深刻なものの一つが、仮想通貨取引所へのハッキングや、DeFiプロトコルの脆弱性を突かれた大規模な資金流出事件です。

ここで重要なのは、「仮想通貨そのもののセキュリティ」と「仮想通貨を管理・取引するプラットフォームのセキュリティ」は全くの別問題であるという点です。ビットコインの基盤であるブロックチェーン技術は、その分散型の構造から改ざんが極めて困難であり、非常に堅牢なセキュリティを誇ります。

しかし、多くのユーザーは自身の仮想通貨を、利便性の高い中央集権的な仮想通貨取引所に預けています。この取引所のシステムがハッカーによるサイバー攻撃を受けると、顧客から預かっていた大量の仮想通貨が盗難される可能性があります。

このようなハッキング事件が価格に与える影響は甚大です。

- 直接的な売り圧力:

ハッカーは、盗んだ大量の仮想通貨を現金化するために、市場で一気に売却しようとします。この巨大な売り注文は、需要と供給のバランスを著しく崩し、当該通貨の価格を直接的に暴落させます。 - 市場全体の信頼喪失:

大規模なハッキング事件は、その取引所を利用していたユーザーに直接的な金銭的被害を与えるだけでなく、仮想通貨市場全体に対する信頼を大きく損ないます。「仮想通貨はやはり危ない」「自分の資産もいつ盗まれるか分からない」という恐怖心(FUD: Fear, Uncertainty, and Doubt)が広がり、事件とは無関係の取引所を使っているユーザーや、他の通貨を保有している投資家までもが、リスクを回避するために資産を売却し、法定通貨に換金しようとします。このパニック売りが連鎖することで、市場全体の暴落に繋がるのです。

また、近年ではDeFi(分散型金融)市場の拡大に伴い、スマートコントラクト(プログラムされた契約)のコードの脆弱性を悪用したハッキングも頻発しています。特定のDeFiプロトコルから数億ドル相当の資産が流出するといった事件も起きており、そのプロジェクトに関連するトークンの価格は一夜にして無価値同然になることもあります。

これらのセキュリティインシデントは、仮想通貨業界が成熟していく過程で乗り越えなければならない大きな課題であり、その発生は投資家心理を急速に冷え込ませる強力な価格下落要因となります。

金融引き締めなど世界経済の動向

仮想通貨市場は、もはや独立した閉じた世界ではなく、株式や債券、為替といった伝統的な金融市場と同様に、世界経済全体の大きな潮流(マクロ経済)の影響を強く受けます。 特に、世界経済の舵取り役である米国の中央銀行、FRB(連邦準備制度理事会)の金融政策は、仮想通貨価格に大きな影響を与えます。

価格下落の要因として特に重要なのが「金融引き締め」の局面です。

金融引き締めとは、景気の過熱やインフレーションを抑制するために、中央銀行が政策金利を引き上げたり、市場から資金を吸収したりする政策のことです。

金利が上がると、以下のようなメカニズムで仮想通貨市場から資金が流出しやすくなります。

- リスク回避(リスクオフ)の動き:

政策金利が引き上げられると、国債など、政府が保証する安全な金融資産の利回りが上昇します。例えば、銀行に預けておくだけで高い金利が得られたり、リスクの低い国債で安定したリターンが期待できるようになったりします。

そうなると、投資家は、価格変動が激しく元本保証のない仮想通貨のような「ハイリスク資産」を売却し、より安全で確実なリターンが見込める「安全資産」へと資金を移動させようとします。このリスク回避(リスクオフ)の動きが強まると、仮想通貨市場は全体的に売られやすくなります。 - 借入コストの上昇:

金利の上昇は、企業や個人の借入コストを増加させます。これにより、経済全体の活動が鈍化し、景気後退(リセッション)への懸念が高まります。景気が悪化すると、人々の収入は減少し、投資に回す余裕がなくなります。結果として、仮想通貨のような余裕資金で投資されることが多い資産は、真っ先に売却の対象となりやすいのです。

2022年以降、世界的なインフレを抑制するためにFRBが急ピッチで利上げを進めた局面では、株式市場(特にハイテク株)と連動するように、仮想通貨市場も長期的な下落トレンド(ベアマーケット)に突入しました。

このように、仮想通貨は「デジタルゴールド」としてインフレヘッジの役割を期待される一面もありながら、短期的には金利の動向に敏感なリスク資産として扱われる傾向が強いことを理解しておく必要があります。世界的な金融緩和の局面では価格が上がりやすく、金融引き締めの局面では下がりやすいという大きなサイクルが存在するのです。

ネガティブなニュースや市場の不安感

価格上昇の要因としてポジティブなニュースを挙げましたが、その逆もまた然りです。プロジェクトに関する悪い知らせや、市場参加者の間に広がる漠然とした不安感は、売りを呼び、価格下落を引き起こします。

- プロジェクトに関するネガティブなニュース:

- 開発の失敗・遅延: プロジェクトが公表していたロードマップを達成できず、重要なアップデートが延期されたり、失敗したりすると、将来性への期待が失望に変わり、売り圧力が高まります。

- 創業者のスキャンダルや内部対立: プロジェクトの中心人物が法的な問題を起こしたり、開発チーム内で深刻な対立が表面化したりすると、プロジェクトのガバナンスに対する信頼が失われ、投資家離れを引き起こします。

- 大手企業の提携解消・事業撤退: ある仮想通貨プロジェクトと提携していた大手企業が、その提携を解消したり、仮想通貨関連事業から撤退したりすると、そのプロジェクトの将来性に疑問符が付き、価格が下落することがあります。

- FUD(Fear, Uncertainty, and Doubt)の拡散:

FUDとは、意図的に「恐怖、不確実性、疑念」を煽るような、根拠の薄い、あるいは完全に虚偽の情報を流布する行為を指します。SNSや匿名のオンラインフォーラムでは、特定の仮想通貨を暴落させて安値で拾おうとする悪意のある人々によって、FUDが拡散されることがあります。

例えば、「〇〇取引所が破綻寸前らしい」「××コインの創設者が全てのコインを売却して逃亡した」といった、もっともらしい嘘の情報が急速に拡散されると、事実確認をしないままパニックに陥った個人投資家が狼狽売り(パニックセル)を始め、実際に価格が暴落してしまうことがあります。 - 市場全体のセンチメント悪化:

特定の明確なニュースがなくとも、市場全体が「そろそろ天井ではないか」「大きな調整が来るのではないか」といった漠然とした不安感に包まれることがあります。このような空気感の中では、少しの価格下落がさらなる売りを呼び、下落が加速するという悪循環に陥りやすくなります。

これらのネガティブな情報や市場心理による価格変動は、非常に速く、予測が困難です。だからこそ、一つの情報に飛びつくのではなく、複数の信頼できる情報源から事実を確認し、冷静さを保つことが、不必要な損失を避けるために極めて重要になります。

仮想通貨の大きな価格変動に備えるためのポイント

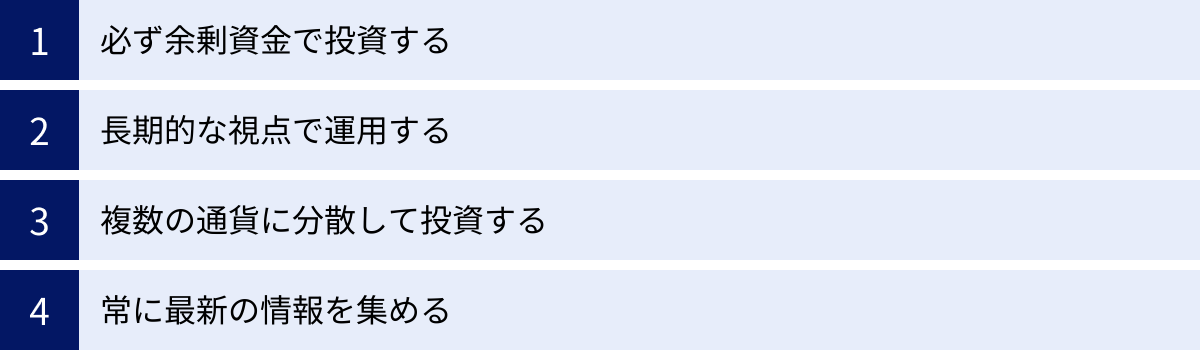

これまで見てきたように、仮想通貨の価格は様々な要因で大きく変動します。この特性は大きなリターンをもたらす可能性がある一方で、大きな損失を被るリスクも内包しています。この「ボラティリティ(価格変動性)」と上手に付き合っていくために、特に初心者が心に留めておくべき4つの重要なポイントを解説します。

必ず余剰資金で投資する

仮想通貨投資において、最も重要かつ絶対に守るべき鉄則は「必ず余剰資金で行う」ことです。これは、他のあらゆる投資にも言えることですが、特に価格変動が激しい仮想通貨の世界では、その重要性が格段に高まります。

余剰資金とは、「自分の日常生活や、将来のライフイベント(結婚、住宅購入、子どもの教育など)に必要な資金をすべて確保した上で、なお残るお金」のことです。極端に言えば、「万が一、その全額を失っても、生活が破綻したり、精神的に追い詰められたりしないお金」と定義できます。

なぜ、余剰資金での投資がそれほどまでに重要なのでしょうか。

- 精神的な安定を保つため:

もし、生活費や来月支払うべき家賃、将来のために貯めていた教育資金などを仮想通貨に投じてしまったらどうなるでしょうか。価格が少し下落しただけで、「このままでは家賃が払えない」「子どもの学費が…」という強烈な不安と焦りに襲われます。このような精神状態で冷静な投資判断を下すことは不可能です。結果として、本来であれば長期的に見て回復する可能性のある下落局面で、恐怖心から投げ売り(狼狽売り)をしてしまい、大きな損失を確定させてしまうことになりがちです。余剰資金であれば、価格が下落しても「まあ、この範囲なら大丈夫」と心に余裕を持つことができ、冷静に市場と向き合えます。 - 損失を許容し、再起不能を避けるため:

仮想通貨の中には、価値が100分の1、あるいはゼロになってしまうものも存在します。投資の世界では「退場しないこと」が何よりも大切です。生活に必要なお金をつぎ込んで大きな損失を被ると、経済的に立ち直れなくなるだけでなく、二度と投資に挑戦する気力も失ってしまいます。余剰資金の範囲内での損失であれば、それは「高い授業料だった」と割り切り、次の機会に活かす経験とすることができます。 - 長期的な視点を維持するため:

後述するように、仮想通貨投資で成功確率を高めるコツは、短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点を持つことです。しかし、生活資金を投じていると、日々の価格変動が気になって仕事や生活が手につかなくなり、長期保有を続けることが精神的に困難になります。余剰資金で投資しているからこそ、短期的なノイズに惑わされず、どっしりと構えて資産の成長を待つことができるのです。

「レバレッジをかけて一発逆転を狙う」「借金をして投資する」といった行為は、投資ではなく単なるギャンブルであり、絶対に避けるべきです。まずは自分にとっての「余剰資金」がいくらなのかを正確に把握することから、健全な仮想通貨投資は始まります。

長期的な視点で運用する

仮想通貨の短期的な価格を正確に予測することは、百戦錬磨のプロトレーダーであっても至難の業です。数分、数時間単位で売買を繰り返すデイトレードやスキャルピングは、高度なチャート分析の知識、瞬時の判断力、そして強靭な精神力が求められるため、初心者が安易に手を出すべき領域ではありません。

そこで、特に初心者におすすめしたいのが、「長期的な視点で運用する」というアプローチです。具体的には、一度購入した仮想通貨を、数ヶ月から数年といった長いスパンで保有し続ける「長期保有(通称:ガチホ)」を基本戦略とすることです。

長期的な視点を持つことには、以下のようなメリットがあります。

- 短期的な価格変動に惑わされない:

仮想通貨の価格は、日々様々なニュースや噂によって乱高下します。しかし、長期的な視点で見れば、それらの多くは一時的な「ノイズ」に過ぎないことがほとんどです。長期保有を前提としていれば、日々の細かな値動きに一喜一憂する必要がなくなり、精神的な負担を大幅に軽減できます。 - 将来の成長ポテンシャルを捉える:

あなたが投資した仮想通貨が、将来性のある優れたプロジェクトであるならば、その価値が市場に正しく評価されるまでには時間がかかります。短期的な価格は投機的な動きに左右されますが、長期的にはそのプロジェクトの技術的な進展や実用化の拡大といった、本質的な価値(ファンダメンタルズ)に収束していく傾向があります。長期保有は、プロジェクトの成長という果実をじっくりと待つための戦略です。

この長期的な運用を、より効果的に、そしてリスクを抑えながら実践するための具体的な手法として「ドルコスト平均法」が非常に有効です。

ドルコスト平均法とは、価格が変動する金融商品を、「毎月1万円」のように、常に一定の金額で、定期的に買い付け続ける投資手法です。

この手法を用いると、価格が高い時には購入できる通貨の量が少なくなり、逆に価格が安い時には多くの量を購入できます。結果として、長期間にわたって買い続けることで、平均購入単価を平準化させる効果が期待できます。一括で大量に購入して「高値掴み」してしまうリスクを低減できるため、特に価格変動の大きい仮想通貨投資において、精神的な負担を和らげながら、着実に資産を積み上げていくのに適した方法と言えるでしょう。

多くの仮想通貨取引所では、このドルコスト平均法を自動で行ってくれる「積立サービス」を提供しています。毎月決まった日に、指定した金額分の仮想通貨を自動で購入してくれるため、手間もかからず、感情に左右されずに投資を継続できるので、初心者の方は積極的に活用を検討してみましょう。

複数の通貨に分散して投資する

投資の世界には「卵は一つのカゴに盛るな」という有名な格言があります。これは、もし一つのカゴを落としてしまったら、中の卵がすべて割れてしまうように、全資産を一つの投資対象に集中させると、それが失敗した時にすべてを失うリスクがある、という教えです。この「分散投資」の考え方は、仮想通貨投資においても極めて重要です。

特定の仮想通貨プロジェクトに未来を感じ、その通貨に全資産を投じたくなる気持ちは理解できます。しかし、どんなに有望に見えるプロジェクトでも、予期せぬ技術的な問題、ハッキング、規制の変更など、様々な理由で価値が暴落する可能性はゼロではありません。

そこで、リスクを管理するために、複数の異なる特徴を持つ仮想通貨に資産を分けて投資する「ポートフォリオ」を組むことを考えましょう。

分散投資には、いくつかの切り口があります。

- 通貨の分散(銘柄の分散):

最も基本的な分散方法です。例えば、資産の半分を、比較的時価総額が大きく安定しているビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といった「コア資産」に投資します。そして残りの半分を、将来大きな成長が期待できるもののリスクも高い、時価総額が中〜小規模の他の仮想通貨(アルトコイン)に少しずつ配分する、といった方法です。これにより、一部のアルトコインが暴落しても、コア資産がポートフォリオ全体の大幅な下落を食い止めてくれる効果が期待できます。 - 目的・分野の分散:

仮想通貨は、それぞれ異なる目的や技術的特徴を持っています。- 決済・送金系: ビットコイン(BTC)、リップル(XRP)、ライトコイン(LTC)など

- スマートコントラクト・プラットフォーム系: イーサリアム(ETH)、ソラナ(SOL)、カルダノ(ADA)など

- DeFi(分散型金融)関連: ユニスワップ(UNI)、アーベ(AAVE)など

- ミームコイン: ドージコイン(DOGE)、シバイヌ(SHIB)など

これらのように、異なるカテゴリーの通貨に分散させることで、特定の分野にネガティブなニュースが出た際の影響を和らげることができます。

- 時間軸の分散:

これは前述した「ドルコスト平均法」のことです。購入するタイミングを複数回に分けることで、一度に高値で買ってしまうリスクを避ける、時間的な分散投資です。

分散投資は、リターンを最大化するための戦略というよりは、予期せぬ事態が起きた際の損失を最小限に抑え、市場から退場するリスクを減らすための「守りの戦略」です。自分のリスク許容度(どれくらいの損失までなら耐えられるか)を考えながら、自分なりのポートフォリオを構築していくことが、長く仮想通貨投資と付き合っていくための鍵となります。

常に最新の情報を集める

仮想通貨の世界は、技術革新のスピードが非常に速く、法規制の状況も日々変化しています。昨日まで主流だった技術が、今日には新しい技術に取って代わられることも珍しくありません。このような変化の激しい市場で生き残るためには、常にアンテナを高く張り、信頼できる最新の情報を収集し続けることが不可欠です。

ただし、「情報を集める」と言っても、何でもかんでも鵜呑みにするのは危険です。特にSNSなどでは、価格操作を目的としたデマや、過度に楽観的な意見、逆に根拠なく不安を煽るFUDが溢れています。情報に踊らされて軽率な売買をしないために、情報源の信頼性を見極めることが重要です。

信頼できる情報源としては、以下のようなものが挙げられます。

- 一次情報源:

- 各仮想通貨プロジェクトの公式サイト、公式ブログ、ホワイトペーパー: プロジェクトの目的、技術、ロードマップなどが記された最も基本的な情報源です。

- 開発者のSNSアカウントやGitHub: 開発の進捗状況や技術的な議論を確認できます。

- 信頼性の高いニュースメディア:

- 国内外の定評のある経済ニュースサイト(ブルームバーグ、ロイターなど)

- 仮想通貨専門のニュースサイト(CoinDesk, CoinTelegraphなど)

- 公的機関の発表:

- 日本の金融庁や、各国の金融規制当局の公式サイト。法規制や税制に関する公式発表を確認できます。

- 利用している仮想通貨取引所のレポートやニュース:

多くの取引所は、市場分析レポートや最新ニュースを投資家向けに提供しています。

情報を収集する際の心構え:

- 一つの情報源を妄信しない: 必ず複数の情報源を比較検討し、多角的な視点を持つことを心がけましょう。

- 事実と意見を区別する: 報じられている内容が、客観的な「事実」なのか、それとも誰かの「意見」や「予測」なのかを冷静に見極める必要があります。

- 「なぜ?」を考える: あるニュースが出た時に、それが「なぜ価格に影響を与えるのか」という背景を自分なりに考える癖をつけることで、市場を読み解く力が養われます。

面倒に感じるかもしれませんが、自分の大切な資産を守り、育てるためには、この地道な情報収集の努力が最終的に大きな差となって表れます。

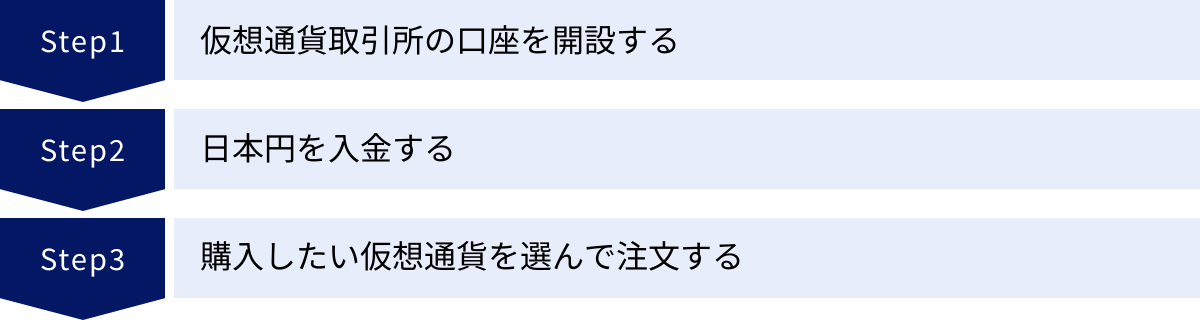

仮想通貨取引を始める3ステップ

仮想通貨の価格変動の仕組みや投資のポイントを理解したら、いよいよ取引を始める準備です。仮想通貨取引は、一見難しそうに思えるかもしれませんが、実際にはスマートフォン一つあれば、誰でも簡単な3つのステップで始めることができます。ここでは、口座開設から仮想通貨の購入までの一連の流れを、初心者にも分かりやすく解説します。

① 仮想通貨取引所の口座を開設する

仮想通貨を売買するためには、まず「仮想通貨取引所」に自分専用の口座を開設する必要があります。取引所は、日本円と仮想通貨を交換してくれる場所であり、銀行口座のようなものだとイメージしてください。

日本国内で仮想通貨取引を行う際は、金融庁・財務局に「暗号資産交換業者」として正式に登録されている取引所を選ぶことが非常に重要です。無登録の海外業者などを利用すると、トラブルに巻き込まれた際に日本の法律で保護されず、資産を失うリスクが高まります。

口座開設のプロセスは、どの取引所でも概ね同じで、オンライン上で完結します。事前に以下のものを準備しておくとスムーズです。

【口座開設に必要なもの】

- メールアドレス: 登録や各種通知の受け取りに使用します。

- 本人確認書類: 以下のいずれか1〜2点が必要です。

- 運転免許証

- マイナンバーカード(個人番号カード)

- パスポート

- 在留カード など

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用する、自分名義の銀行口座です。

【一般的な口座開設の流れ】

- 公式サイトへアクセスし、メールアドレスを登録:

利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスを入力してアカウントを登録します。登録したアドレスに確認メールが届くので、記載されたリンクをクリックして本登録に進みます。 - パスワード設定と基本情報の入力:

ログイン用のパスワードを設定し、氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの基本情報を画面の指示に従って入力します。 - 本人確認手続き:

次に、本人確認を行います。現在、多くの取引所では「かんたん本人確認」や「スマホでスピード本人確認」といった、オンラインで完結する方法が主流です。これは、スマートフォンのカメラで自分の顔と本人確認書類を撮影し、アップロードするだけで完了する便利な方法です。郵送での本人確認に比べて、審査時間が大幅に短縮され、最短で即日に取引を開始できます。 - 審査:

提出した情報に基づき、取引所側で審査が行われます。審査基準は取引所によって異なりますが、入力情報に誤りがなく、反社会勢力との関わりなどがなければ、通常は問題なく通過します。 - 口座開設完了:

審査が完了すると、メールやハガキで口座開設完了の通知が届きます。これで、あなたの仮想通貨取引用口座が有効になり、取引を開始できる状態になります。

② 日本円を入金する

口座開設が完了したら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)を、開設した取引所の口座に入金します。入金方法は取引所によって多少異なりますが、主に以下の3つの方法が用意されています。

- 銀行振込:

最も一般的な方法です。取引所が指定する専用の振込先口座(各ユーザーに個別の口座が割り当てられることが多い)に、自分の銀行口座から日本円を振り込みます。- メリット: 普段利用している銀行から手続きできる。

- デメリット: 銀行の営業時間外に振り込んだ場合、入金の反映が翌営業日になることがある。また、振込手数料は自己負担となる場合が多い。

- クイック入金(インターネットバンキング入金):

提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、ほぼリアルタイムで入金できるサービスです。24時間365日いつでも即座に入金が反映されるため、「今すぐ買いたい」というチャンスを逃したくない場合に非常に便利です。- メリット: 24時間即時反映、手数料が無料の場合が多い。

- デメリット: 利用できる金融機関が限られている場合がある。

- コンビニ入金:

一部の取引所では、コンビニエンスストアの端末を利用した入金に対応しています。近くのコンビニで手軽に入金できるのが利点です。- メリット: 銀行口座を使わずに手軽に入金できる。

- デメリット: 1回あたりの入金上限額が低めに設定されていることが多い。所定の手数料がかかる。

自分のライフスタイルや利用している金融機関に合わせて、最適な入金方法を選びましょう。入金手続きが完了し、取引所の口座残高に日本円が反映されたら、いよいよ最終ステップです。

③ 購入したい仮想通貨を選んで注文する

日本円の入金が確認できたら、いよいよ目的の仮想通貨を購入します。仮想通貨の購入方法には、主に「販売所」と「取引所」という2つの形式があり、この違いを理解しておくことは非常に重要です。

| 形式 | 取引相手 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 販売所 | 仮想通貨取引所 | 操作が非常に簡単で、すぐに購入できる | スプレッドが広く、実質的なコストが割高 |

| 取引所 | 他のユーザー | 手数料が安く、コストを抑えられる | 操作がやや複雑で、希望価格で買えないことがある |

- 販売所形式:

販売所は、仮想通貨取引所を相手に、提示された価格で仮想通貨を売買する場所です。スーパーで商品を買うように、買値と売値があらかじめ決まっており、数量を指定するだけで簡単に取引が成立します。

最大のメリットは、その手軽さと確実性です。初心者でも直感的に操作できるため、最初の取引には最適です。

一方、デメリットは「スプレッド」の存在です。スプレッドとは、取引所が提示する買値と売値の価格差のことで、これが実質的な手数料となります。販売所のスプレッドは比較的広く設定されているため、取引所形式に比べて割高なコストがかかる傾向があります。 - 取引所形式:

取引所は、そのプラットフォームを利用する他のユーザーと直接、仮想通貨を売買する場所です。株式取引のように「板(オーダーブック)」を見ながら、「いくらで、どれくらいの量を売買したいか」を自分で決めて注文を出します。

最大のメリットは、取引コストの安さです。ユーザー同士の需給で価格が決まるため、販売所のような広いスプレッドがなく、非常に低い手数料で取引ができます。

デメリットは、操作がやや複雑であることと、希望する価格で注文が成立しない(約定しない)可能性があることです。例えば、1BTC=1000万円で買いたいという「指値注文」を出しても、誰もその価格で売りたい人が現れなければ、取引は成立しません。

【初心者へのおすすめ】

まずは少額で「販売所」を利用して、仮想通貨の購入に慣れるのが良いでしょう。取引の流れを掴んだら、コストを抑えるために「取引所」形式での売買に挑戦してみるのがおすすめです。

多くの取引所のアプリでは、購入したい通貨を選び、「購入」ボタンをタップし、購入したい金額(例:5,000円分)または数量(例:0.001BTC)を入力するだけで、簡単に注文を完了できます。無事に注文が約定すれば、あなたの資産に購入した仮想通貨が加わります。

初心者におすすめの仮想通貨取引所3選

日本国内には金融庁に登録された多くの仮想通貨取引所がありますが、それぞれ取扱通貨の種類、手数料、アプリの使いやすさなどに特徴があります。ここでは、特に初心者が口座開設を検討する際に人気が高く、それぞれに強みを持つ代表的な3つの取引所を紹介します。

本記事の情報は2024年5月時点のものです。最新の情報は各取引所の公式サイトで必ずご確認ください。

| 項目 | Coincheck | DMM Bitcoin | bitFlyer |

|---|---|---|---|

| 取扱通貨数(現物) | 29種類 | 38種類 | 22種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 | 販売所・BitMatch | 販売所・取引所 |

| 最低取引金額 | 500円相当額(販売所) | 0.0001BTCなど(販売所) | 1円相当額(販売所) |

| スマホアプリの使いやすさ | ◎(非常に良い) | 〇(良い) | 〇(良い) |

| 特徴 | アプリが直感的で初心者向け、NFTマーケットプレイスも運営 | レバレッジ取引の通貨ペアが豊富、独自のBitMatch注文でコスト削減 | ビットコイン取引量国内No.1(※)、セキュリティに定評 |

| 参照元 | Coincheck公式サイト | DMM Bitcoin公式サイト | bitFlyer公式サイト |

※ Bitcoin 日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における 2021 年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)。

① Coincheck

Coincheck(コインチェック)は、マネックスグループの一員であり、国内最大級のユーザー数を誇る取引所です。特に、スマートフォンアプリの圧倒的な使いやすさには定評があり、「仮想通貨取引は初めて」という方に最も選ばれている取引所の一つです。

【Coincheckのメリット】

- 直感的で分かりやすいアプリ:

Coincheckのアプリは、専門用語が少なく、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。各通貨のチャートも見やすく、購入・売却の操作も数タップで完了するため、誰でも迷うことなく取引を始めることができます。アプリダウンロード数は国内No.1を誇ります。(参照:Coincheck公式サイト) - 豊富な取扱通貨:

ビットコインやイーサリアムといった主要通貨はもちろん、他の取引所では扱っていないような珍しいアルトコインまで、国内最大級の29種類(2024年5月時点)の仮想通貨を取り扱っています。多様な通貨に分散投資したい方にとって、非常に魅力的なラインナップです。 - 500円から始められる少額投資:

販売所では、すべての通貨が日本円で500円からという少額から購入可能です。「まずはワンコインでお試しで買ってみたい」という初心者のニーズにぴったりです。 - 多彩な関連サービス:

毎月自動で積立投資ができる「Coincheckつみたて」や、ガス代不要でNFTを売買できる「Coincheck NFT」、企業が発行するトークンを購入できる「Coincheck IEO」など、通常の売買以外にも多彩なサービスを展開しており、仮想通貨の世界を幅広く楽しむことができます。

【こんな人におすすめ】

- とにかく簡単に、ストレスなく仮想通貨取引を始めたい方

- ビットコインだけでなく、様々な種類のアルトコインにも投資してみたい方

- 積立投資やNFTなど、売買以外のサービスにも興味がある方

参照:Coincheck公式サイト

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、動画配信やFX、英会話など多岐にわたる事業を展開するDMM.comグループが運営する仮想通貨取引所です。大手グループならではの安心感と、ユニークでユーザー本位のサービス設計が魅力です。

【DMM Bitcoinのメリット】

- レバレッジ取引に強い:

現物取引だけでなく、少ない資金で大きな取引ができるレバレッジ取引に対応している通貨ペアの種類が、国内No.1の34種類(2024年5月時点)と非常に豊富です。将来的にレバレッジ取引にも挑戦してみたいと考えている方には最適な環境です。 - 独自の「BitMatch注文」:

DMM Bitcoinが提供する独自の注文方法です。通常の販売所形式(スプレッドあり)と取引所形式(板取引)の中間のような仕組みで、DMM Bitcoinが提示する仲値(買値と売値の中間価格)で取引が成立する可能性があります。タイミングが合えば、販売所のスプレッドを気にすることなく、コストを抑えて取引できる非常に優れた機能です。 - 各種手数料が無料:

口座開設手数料、日本円の入出金手数料、仮想通貨の送金手数料がすべて無料です。細かなコストを気にせずに取引に集中できる点は、ユーザーにとって大きなメリットです。 - 365日の手厚いサポート:

電話やメールでの問い合わせはもちろん、LINEを使っても365日、休日や夜間でもサポートを受けることができます。 初心者が抱えがちな疑問や不安を、いつでも気軽に相談できる安心の体制が整っています。

【こんな人におすすめ】

- 将来的にレバレッジ取引にも挑戦してみたい方

- 取引コストを少しでも抑えたい方(特にBitMatch注文に魅力を感じる方)

- 手数料を気にせず、円の入出金や仮想通貨の送金を頻繁に行いたい方

- 手厚いカスタマーサポートを重視する方

参照:DMM Bitcoin公式サイト

③ bitFlyer

bitFlyer(ビットフライヤー)は、2014年に設立された、日本で最も歴史のある仮想通貨取引所の一つです。長年の運営実績に裏打ちされた強固なセキュリティ体制に定評があり、安全性と信頼性を最優先に考えるユーザーから絶大な支持を得ています。

【bitFlyerのメリット】

- 業界最高水準のセキュリティ:

創業以来一度もハッキングによる不正流出を許していないという実績は、ユーザーにとって何よりの安心材料です。最新のセキュリティ技術を積極的に導入し、顧客資産の保護を最優先に考えている取引所です。 - ビットコイン取引量が国内No.1:

bitFlyerは、特にビットコインの取引が活発で、6年連続で取引量国内No.1を維持しています(※)。取引量が多い(流動性が高い)ということは、「買いたい時に買え、売りたい時に売れる」安定した取引環境が整っていることを意味します。 - 1円から始められる超少額投資:

販売所では、取り扱っているすべての仮想通貨が1円からという、業界でも最小クラスの金額から購入可能です。リスクを極限まで抑えて、仮想通貨の世界に第一歩を踏み出したい方に最適です。 - 独自サービスが充実:

日々の買い物でビットコインが貯まる「bitFlyerクレカ」や、Tポイントをビットコインに交換できるサービスなど、日常生活の中で自然と仮想通貨に触れられるユニークなサービスを提供しています。

【こんな人におすすめ】

- 何よりも取引所の安全性・信頼性を重視する方

- まずは流動性が高く安定したビットコインの取引から始めたい方

- 1円単位の超少額から、リスクを最小限にして試してみたい方

- クレジットカードなど、普段の生活と連携したサービスに興味がある方

参照:bitFlyer公式サイト

仮想通貨の価格に関するよくある質問

ここまで仮想通貨の価格変動について詳しく解説してきましたが、まだ解決しきれない疑問もあるかもしれません。ここでは、初心者が特に抱きがちな価格に関する3つの質問について、Q&A形式でお答えします。

仮想通貨の価格は誰が決めているのですか?

A: 結論から言うと、特定の誰か一人が価格を決めているわけではありません。価格は、仮想通貨取引所という市場に参加している、世界中の「買いたい人(需要)」と「売りたい人(供給)」の無数の取引によって、常に変動しながら決まっています。

これは、株式市場で株価が決まる仕組みや、スーパーで野菜の値段が決まる仕組みと本質的には同じです。

例えば、ある仮想通貨取引所の「板(オーダーブック)」を見てみましょう。そこには、「100万円で1BTC買いたい」という注文や、「101万円で0.5BTC売りたい」という注文がリアルタイムで並んでいます。

もし、あなたが「今すぐBTCが欲しい」と思い、「成行注文」で買いを入れると、その時点で最も安い価格で出されている売り注文(例えば101万円)とあなたの買い注文がマッチングし、取引が成立します。この「101万円」が、その瞬間の市場価格となります。

このように、無数の買い注文と売り注文がぶつかり合うことで、常に価格は形成され、変動し続けています。

日本円のように「日本銀行」という発行・管理主体が存在し、物価の安定を図るために金融政策を行うのとは対照的に、仮想通貨にはそのような中央管理機関が存在しません。だからこそ、より純粋に市場参加者の需要と供給の力関係だけで価格が決まる、非常に民主的な(しかし不安定な)価格決定メカニズムを持っていると言えます。

今後の価格予測を知る方法はありますか?

A: 残念ながら、将来の価格を100%正確に予測する魔法のような方法はありません。 もしそのような方法があれば、誰もが億万長者になってしまいます。しかし、投資家たちは、将来の価格動向の確からしさを少しでも高めるために、いくつかの分析手法を用いています。代表的なものとして「テクニカル分析」と「ファンダメンタルズ分析」があります。

- テクニカル分析:

これは、過去の価格チャートの形状や動きから、将来の価格を予測しようとする手法です。「歴史は繰り返す」という考えに基づき、チャート上に現れる特定のパターン(例:上昇トレンド、下降トレンド、三角保ち合いなど)や、移動平均線、RSI、MACDといった様々なテクニカル指標を用いて、「買われすぎ」や「売られすぎ」のサインを読み取り、売買のタイミングを判断します。短期的な取引でよく用いられる手法です。 - ファンダメンタルズ分析:

これは、チャートの動きではなく、その仮想通貨プロジェクトそのものの本質的な価値を分析する手法です。- そのプロジェクトはどんな課題を解決しようとしているのか?(ホワイトペーパーの確認)

- 開発チームは優秀で信頼できるか?

- 技術に優位性はあるか?

- コミュニティは活発で、プロジェクトを支持しているか?

- 大手企業との提携など、将来性を示す材料はあるか?

といった点を評価し、その仮想通貨が長期的に見て価値を持つかどうかを判断します。長期投資家が特に重視する分析手法です。

現実の価格は、これらの分析に加えて、本記事で解説したような法規制の動向、世界経済、予期せぬニュースなど、様々な要因が複雑に絡み合って動きます。 したがって、一つの分析手法に頼るのではなく、テクニカル、ファンダメンタルズの両面から情報を集め、マクロな市場環境も常に意識しながら、総合的に判断することが重要です。

なぜ仮想通貨は価格変動が大きいのですか?

A: 仮想通貨の価格変動が大きい(ボラティリティが高い)理由は一つではなく、複数の要因が複合的に絡み合っています。主な理由として、以下の3点が挙げられます。

- 市場規模がまだ比較的小さいから:

株式市場や為替市場、金(ゴールド)市場など、伝統的な金融市場と比べると、仮想通貨市場全体の規模(時価総額)はまだ小さいです。プールに例えるなら、巨大なプールの水面は波立ちにくいですが、小さなバケツの水は少し揺らしただけですぐに波立ちます。同様に、市場規模が小さいと、比較的少額の資金が流入・流出しただけで、価格に与えるインパクトが大きくなり、価格が急騰・急落しやすくなります。 - 本質的な価値の評価が定まっていないから:

法定通貨は国家の信用、株式は企業の業績という価値の裏付けがあります。しかし、多くの仮想通貨には、そのような明確な価値の裏付けがありません。その価値は、「将来、この技術やプロジェクトが社会に普及するのではないか」という未来への期待に大きく依存しています。この「期待」は非常に曖昧で、人々の心理によって大きく揺れ動きます。そのため、ポジティブなニュースが出れば過剰な期待で価格が急騰し、ネガティブなニュースが出れば絶望感から一気に暴落するという、感情的な値動きに繋がりやすいのです。 - 24時間365日、世界中で取引されているから:

株式市場には、取引時間が定められており(例:日本では午前9時〜午後3時)、一日の値幅制限(ストップ高・ストップ安)も設けられています。市場が過熱したり、パニックになったりした際に、一度冷静になるための「冷却期間」が設けられているのです。

一方、仮想通貨市場には取引時間という概念がなく、24時間365日、世界のどこかで常に取引が続けられています。値幅制限もありません。 そのため、一度価格が動き出すと、その勢いが止まらず、一方的に価格が上昇または下落し続けることがあります。特に、日本時間の深夜など、市場参加者が少ない時間帯に、特定のクジラ(大口投資家)が大きな取引をすると、価格が急変動しやすくなります。

これらの要因が組み合わさることで、仮想通貨特有の大きな価格変動が生まれています。このリスクを正しく理解することが、仮想通貨投資の第一歩となります。

まとめ

本記事では、「仮想通貨はなぜ上がるのか?」という疑問を軸に、価格が変動する基本的な仕組みから、価格を上下させる具体的な要因、そして投資における心構えまでを網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 仮想通貨の価格は、特定の誰かが決めるのではなく、市場に参加する「買いたい人(需要)」と「売りたい人(供給)」の力関係という、非常にシンプルな経済原理によって決まります。

- 価格が上昇する主な理由としては、①実用化の拡大、②大手企業・機関投資家の参入、③ポジティブなニュースや発言、④技術的なアップデート、⑤ビットコインの半減期といった、その通貨の価値や信頼性、希少性を高める出来事が挙げられます。

- 逆に価格が下落する主な理由としては、各国の法規制強化、取引所へのハッキング、世界経済の動向(特に金融引き締め)、ネガティブなニュースなどがあり、市場の不確実性や投資家の不安感を煽る要因が大きく影響します。

- この大きな価格変動(ボラティリティ)は、仮想通貨投資の最大のリスクであり、魅力でもあります。このリスクと上手に付き合うためには、以下の3つの鉄則を守ることが極めて重要です。

- 必ず「余剰資金」で投資する

- 短期的な値動きに一喜一憂せず「長期的な視点」で運用する

- 一つの通貨に集中させず「複数の通貨に分散」してリスクを管理する

仮想通貨取引は、金融庁に登録された国内の取引所を使えば、スマートフォン一つで、数百円からでも安全に始めることができます。しかし、その手軽さの裏側には、本記事で解説したような複雑な価格変動要因と、資産を失うリスクが常に存在することを忘れてはなりません。

仮想通貨の未来は不確実ですが、その基盤となるブロックチェーン技術は、金融のあり方を変え、社会の様々な仕組みをより透明で効率的なものに変革する大きな可能性を秘めています。

この記事が、あなたが仮想通貨という新しいテクノロジーと資産の世界を正しく理解し、冷静かつ賢明な判断のもとで第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。投資は常に自己責任です。十分な情報収集と慎重な判断を心がけましょう。