仮想通貨の世界では、日々新しいプロジェクトやトークンが生まれています。その中で、多くの投資家やユーザーから注目を集めているのが「エアドロップ」というイベントです。エアドロップは、特定の条件を満たしたユーザーに対して、プロジェクトが独自の仮想通貨(トークン)を無料で配布する仕組みを指します。

この記事では、仮想通貨のエアドロップとは何かという基本的な知識から、その目的、種類、メリット・デメリット、具体的な参加方法、そして注意すべき詐欺対策や税金の問題まで、網羅的に解説します。これからエアドロップに参加してみたいと考えている初心者の方から、すでに経験はあるものの知識を整理したい方まで、幅広く役立つ情報を提供します。正しい知識を身につけ、安全にエアドロップのチャンスを掴みましょう。

目次

仮想通貨のエアドロップとは

仮想通貨のエアドロップとは、特定のブロックチェーンプロジェクトが、プロモーションやコミュニティ形成などを目的として、独自のトークンを無料で配布するイベントのことです。英語の「Airdrop(空中投下)」が語源であり、まるで空から物資が投下されるように、ユーザーのウォレットにトークンが直接配布される様子から名付けられました。

多くの人にとって、「無料で仮想通貨がもらえる」という点は非常に魅力的です。通常、仮想通貨を手に入れるには、取引所などで日本円や他の仮想通貨を使って購入する必要があります。しかし、エアドロップでは、購入資金を一切必要とせずに、新しいトークンを獲得する機会が得られます。これは、特に投資の初期資金が少ない初心者にとって、仮想通貨の世界に足を踏み入れる絶好のきっかけとなり得ます。

では、なぜプロジェクトは貴重なトークンを無料で配布するのでしょうか。その背景には、緻密なマーケティング戦略が存在します。新しい仮想通貨プロジェクトが成功するためには、技術的な優位性だけでなく、多くの人にその存在を知ってもらい、活発なユーザーコミュニティを形成することが不可欠です。エアドロップは、この認知度向上とコミュニティ活性化を同時に実現するための極めて効果的な手段として活用されています。

例えば、プロジェクトがSNSでのフォローや投稿の拡散をエアドロップの参加条件に設定したとします。すると、多くのユーザーが報酬を得るためにそのタスクを実行し、結果としてプロジェクトの情報が爆発的に拡散されます。これは、多額の広告費をかけるよりも効率的に、ターゲットとなる仮想通貨ユーザー層へ直接アプローチできる方法です。

また、エアドロップでトークンを受け取ったユーザーは、単なる傍観者から「トークン保有者」つまりプロジェクトの当事者の一員へと変わります。これにより、プロジェクトの将来性に関心を持ち、価格動向を追ったり、コミュニティでの議論に参加したりするようになります。こうしたエンゲージメントの高いユーザーが増えることが、プロジェクトの長期的な成長を支える強固な基盤となるのです。

エアドロップで配布されるトークンには、様々な種類があります。プロジェクトの運営方針や重要な意思決定に対して投票できる「ガバナンストークン」や、特定のサービスを利用する際に手数料の支払いや特典の享受に使われる「ユーティリティトークン」などが代表的です。受け取った時点ではまだ価値が低い、あるいは取引所などに上場しておらず価格がついていないトークンも少なくありません。しかし、プロジェクトが順調に成長し、将来的に大手取引所に上場した場合、その価値が数十倍、数百倍に跳ね上がる可能性も秘めています。

もちろん、エアドロップには良い側面ばかりではありません。残念ながら、ユーザーの期待を悪用した詐欺プロジェクトも数多く存在します。個人情報やウォレットの秘密鍵を盗み取ることを目的とした偽のエアドロップも横行しており、参加には十分な注意と知識が求められます。

総括すると、仮想通貨のエアドロップは、ユーザーにとっては無料で資産形成のチャンスを得られる魅力的な機会であり、プロジェクトにとっては認知度拡大とコミュニティ形成のための強力なマーケティングツールです。その仕組みと背景を正しく理解し、リスクを適切に管理しながら参加することが、このチャンスを最大限に活かすための鍵となります。

エアドロップが実施される目的

プロジェクトが時間とコストをかけてまで、なぜ無料でトークンを配布するのでしょうか。その背景には、主に3つの戦略的な目的があります。これらの目的を理解することは、エアドロップの本質を掴み、より安全に参加するための判断材料となります。

プロジェクトの認知度を上げるため

エアドロップが実施される最も大きな目的の一つは、プロジェクトの認知度を爆発的に高めることです。仮想通貨の世界では、毎日のように新しいプロジェクトが誕生しており、その競争は非常に激しいものとなっています。その中で、無名のプロジェクトがユーザーの注目を集め、生き残っていくためには、効果的なマーケティング戦略が不可欠です。

従来のウェブ広告やプレスリリースといった手法も存在しますが、仮想通貨の分野では、ユーザー自身が情報を拡散する「バイラルマーケティング」が極めて強力な効果を発揮します。エアドロップは、このバイラル効果を意図的に引き起こすための最適な仕掛けと言えます。

多くのエアドロップでは、参加条件として以下のようなタスクが課せられます。

- プロジェクトの公式X(旧Twitter)アカウントのフォロー

- 特定の投稿のリツイートや「いいね」

- 公式Telegram(テレグラム)やDiscord(ディスコード)サーバーへの参加

- 友人への紹介

これらのタスクは、ユーザーにとっては比較的簡単な操作で完了できます。しかし、プロジェクト側から見れば、一人ひとりのユーザーが広告塔となり、そのフォロワーや友人にまでプロジェクトの存在を広めてくれることを意味します。例えば、1万人のユーザーがエアドロップに参加し、それぞれがリツイートすれば、その情報は数十万、数百万という規模のユーザーにリーチする可能性があります。

多額の広告費用を投じるよりも、直接的なインセンティブ(無料のトークン)を提供することで、関心の高いユーザー層に効率的かつ広範囲に情報を届けられるのです。この初期段階での認知度獲得は、プロジェクトが次のステップ、例えばトークンの販売(ICO/IDO)や、分散型取引所(DEX)への上場に進む上で、極めて重要な基盤となります。多くの人々に知られているという事実は、プロジェクトへの信頼性を高め、将来の資金調達やパートナーシップ締結においても有利に働きます。

ユーザーコミュニティを形成・活性化するため

第二の目的は、熱心なユーザーで構成される強力なコミュニティを形成し、活性化させることです。ブロックチェーンプロジェクト、特にDeFi(分散型金融)やDAO(分散型自律組織)といった分野では、コミュニティの存在がプロジェクトの成否を左右すると言っても過言ではありません。

エアドロップを通じてトークンを配布することは、単にトークンをばらまく行為ではありません。トークンを受け取ったユーザーは、その瞬間から単なる外部の観察者ではなく、「トークンホルダー」というプロジェクトの当事者になります。自分が保有するトークンの価値が上がることを望むため、自然とプロジェクトの動向に強い関心を持つようになります。

具体的には、以下のような行動の変化が期待できます。

- 情報収集の活発化: プロジェクトの公式サイトやブログ、ロードマップを熱心に読み込み、開発の進捗を追うようになります。

- コミュニティへの参加: DiscordやTelegramといったコミュニティプラットフォームに参加し、他のホルダーと情報交換を行ったり、開発チームに質問や提案をしたりするようになります。

- ガバナンスへの貢献: 配布されたトークンがガバナンストークンである場合、ユーザーはプロジェクトの運営方針に関する提案に投票する権利を得ます。これにより、プロジェクトがより分散的で、ユーザーの意向を反映した形で発展していくことが可能になります。

このようにして形成されたコミュニティは、プロジェクトにとってかけがえのない資産となります。活発なコミュニティは、新規ユーザーを惹きつける魅力となり、プロジェクトが困難な時期に直面した際には、強力な支持基盤として機能します。エアドロップは、金銭的なインセンティブをきっかけに、ユーザーをプロジェクトの熱心なファン、そして共同運営者へと変えていくための強力な起爆剤なのです。

トークンを広く分散させるため

第三の目的は、発行したトークンをできるだけ多くのユーザーに広く分散させることです。これは、プロジェクトの健全性と長期的な安定性を確保する上で非常に重要な要素です。

もし、プロジェクトが発行したトークンの大部分を、創設チームや少数の大口投資家(いわゆる「クジラ」)だけが保有していたらどうなるでしょうか。いくつかの深刻なリスクが考えられます。

- 中央集権化のリスク: 少数の主体がトークンの大部分を握っていると、実質的にそのプロジェクトは中央集権的な状態になります。ガバナンス投票においては、彼らの意向だけで物事が決定してしまい、分散型という理念が形骸化してしまいます。

- 価格操作のリスク: 大口保有者が保有するトークンを一度に大量に売却すると、市場価格は暴落します。これにより、他の一般ホルダーは大きな損失を被る可能性があり、プロジェクトへの信頼も失われます。

- セキュリティのリスク: 特定のブロックチェーンネットワークでは、トークンの保有量がネットワークのセキュリティに影響を与える場合があります。保有者が分散している方が、ネットワーク全体として攻撃に対する耐性が高まります。

エアドロップは、こうしたリスクを軽減するための有効な手段です。意図的にトークンを何千、何万という数の個人ユーザーに配布することで、初期段階から所有権の分散化を促進します。トークンが広く分散されれば、一部のクジラによる価格操作の影響を受けにくくなり、市場はより安定します。また、ガバナンスにおいても、多様な意見が反映されやすくなり、より健全で公平な意思決定が可能になります。

このように、トークンの分散は、プロジェクトを「誰か一人のものではなく、みんなのもの」にするための重要なプロセスです。エアドロップは、この分散化を初期段階で実現し、真にコミュニティ主導のプロジェクトを構築するための基盤を作るという、極めて重要な役割を担っているのです。

エアドロップの主な種類

エアドロップと一言で言っても、その参加条件や配布方法によっていくつかの種類に分けられます。ここでは、代表的な4つの種類について、それぞれの特徴や参加方法を解説します。どの種類が自分に合っているか、また、どのような準備が必要かを理解するのに役立ててください。

| エアドロップの種類 | 特徴 | 参加のしやすさ | 主な参加条件 |

|---|---|---|---|

| ホルダーエアドロップ | 特定の仮想通貨を保有しているだけで自動的に配布される。 | 非常に簡単 | 特定の仮想通貨(例: ETH, ATOMなど)を自身のウォレットや対応取引所で保有。 |

| タスク実行型エアドロップ | プロジェクトが指定するタスクを完了することで配布される。 | やや手間がかかる | SNSフォロー、リツイート、テストネット利用、DAppの利用(スワップ、ブリッジ等)。 |

| スタンダードエアドロップ | 公式サイトなどでウォレットアドレスを登録するだけで参加できる。 | 簡単 | メールアドレスとウォレットアドレスの登録。 |

| ハードフォークエアドロップ | ブロックチェーンの分岐(ハードフォーク)に伴い、新通貨が配布される。 | 非常に簡単(保有のみ) | 分岐前の元となる仮想通貨を保有。 |

ホルダーエアドロップ

ホルダーエアドロップは、特定の仮想通貨を、指定された期間(スナップショット時点)に保有しているユーザーを対象に行われるエアドロップです。参加条件が「保有しているだけ」という非常にシンプルな点が最大の特徴です。

例えば、「イーサリアム(ETH)の保有者に新しいトークンを配布します」といった告知があった場合、ユーザーは自身のウォレット(MetaMaskなど)や、そのエアドロップに対応している仮想通貨取引所にETHを保有しておくだけで、自動的に対象者となります。

- スナップショット: プロジェクトは、配布対象者を特定するために、ある特定のブロック(日時)の保有者情報を記録します。これを「スナップショット」と呼びます。スナップショットの瞬間に指定の通貨を保有していることが条件となります。

- メリット: 参加に手間がかからず、特定の人気通貨(ETH、ATOM、SOLなど)を長期保有しているだけで、意図せず新しいトークンがもらえることがあります。受動的ながら、資産を増やすチャンスがある方法です。

- 注意点: どの取引所がそのエアドロップに対応するかは、プロジェクトや取引所のアナウンスを確認する必要があります。対応していない取引所に預けている場合は、配布対象外となるため、自身で管理するウォレットに移しておくのが最も確実です。

過去には、特定のブロックチェーンエコシステム(例:Cosmosエコシステム)で、基軸通貨であるATOMの保有者やステーキング参加者に対して、数多くの新規プロジェクトがエアドロップを実施した事例があります。

タスク実行型エアドロップ

タスク実行型エアドロップは、現在最も主流となっている形式です。プロジェクトの認知度向上やコミュニティ活性化を目的として、ユーザーに特定の行動(タスク)を完了させることを条件にトークンを配布します。

ホルダーエアドロップと比べて能動的なアクションが求められますが、その分、大規模なエアドロップが実施されることが多く、大きなリターンが期待できる可能性があります。

主なタスクには以下のようなものがあります。

- SNS関連タスク: プロジェクトのX(旧Twitter)アカウントのフォロー、特定の投稿のリツイート、Discordサーバーへの参加など。

- テストネット利用: 本番環境(メインネット)で稼働する前のテスト版プロダクトを実際に利用し、バグ報告やフィードバックを提供すること。開発に貢献することで報酬を得ます。

- メインネット利用(レトロアクティブ・エアドロップ): すでに稼働しているプロジェクトのサービス(DApp)を、公式なエアドロップ発表前に利用していた早期貢献者に対して、後から遡って(レトロアクティブに)トークンを配布する形式。近年の大規模エアドロップはこの形式が多いです。具体的なタスクとしては、分散型取引所でのスワップ、ブリッジ機能の利用、流動性の提供、NFTの売買などが挙げられます。

レトロアクティブ・エアドロップは、プロジェクトへの純粋な貢献者を報いることを目的としており、エアドロップ目当ての短期的なユーザーを排除する狙いもあります。そのため、将来エアドロップを実施しそうな有望なプロジェクトを早期に見つけ、継続的に利用しておくことが大きなリターンに繋がる鍵となります。

スタンダードエアドロップ

スタンダードエアドロップは、最も古典的でシンプルな形式です。プロジェクトのウェブサイトにアクセスし、メールアドレスや自身のウォレットアドレスを登録するだけで参加が完了します。

この方法は、プロジェクト側にとっては手軽に多くのユーザーリスト(メールアドレスやウォレットアドレス)を集められるメリットがあります。ユーザーにとっても、数分で完了するため参加のハードルは非常に低いです。

しかし、近年ではこの形式は減少しつつあります。その理由は、ボット(自動化プログラム)によって大量の偽アカウントが作成されやすく、本当にアクティブなユーザーにトークンを届けるという目的が達成しにくいためです。また、集めた個人情報が悪用されるリスクも指摘されています。そのため、最近のプロジェクトは、よりエンゲージメントの高いユーザーを特定できるタスク実行型やホルダーエアドロップを好む傾向にあります。

ハードフォークエアドロップ

ハードフォークエアドロップは、他のエアドロップとは少し性質が異なります。これは、既存のブロックチェーンが仕様変更などにより、互換性のない新しいチェーンへと永久に分岐(ハードフォーク)する際に発生します。

ハードフォークが起こると、元のブロックチェーンと新しいブロックチェーンの2つが存在することになります。この時、新しいブロックチェーン上で、元の通貨と同じ量の新しい通貨が生成されます。そして、分岐前の元の通貨を保有していたユーザーに対して、その保有量に応じて新しい通貨が配布されます。これがハードフォークエアドロップです。

有名な例としては、ビットコイン(BTC)からビットコインキャッシュ(BCH)が分岐したケースや、イーサリアムが大型アップデート(The Merge)を経て、PoW版のイーサリアム(ETHW)が一部でフォークしたケースなどが挙げられます。

このタイプのエアドロップは、ホルダーエアドロップと同様に、ユーザーは特定の通貨を保有しているだけで参加できます。ただし、ハードフォーク自体が頻繁に起こるわけではなく、また、新しく生まれた通貨に価値がつくかどうかは不確実であるという特徴があります。

エアドロップに参加する2つのメリット

エアドロップに参加することには、多くの魅力的なメリットが存在します。特に、仮想通貨投資の初心者や、まだ大きな資金を持たない人々にとって、その恩恵は計り知れません。ここでは、エアドロップに参加する主な2つのメリットについて詳しく解説します。

① 無料で仮想通貨が手に入る

エアドロップに参加する最大のメリットは、何と言っても完全に無料で仮想通貨(トークン)を手に入れられる点です。通常、仮想通貨を資産として保有するためには、日本円や米ドルといった法定通貨、あるいはビットコインやイーサリアムなどの既存の仮想通貨を使って、取引所や販売所で購入する必要があります。これには当然、元手となる資金が必要です。

しかし、エアドロップでは、この「購入」というプロセスを経ずに、資産形成の第一歩を踏み出すことが可能です。参加条件は、特定の通貨を保有すること(ホルダーエアドロップ)や、SNSでのフォローやリツイート、テストネットの利用といった簡単なタスクをこなすこと(タスク実行型エアドロップ)がほとんどです。金銭的なコストがかからないため、投資のリスクを極限まで抑えながら、新しい資産を得るチャンスがあります。

もちろん、タスク実行型のエアドロップに参加する場合、ブロックチェーン上での操作(スワップやブリッジなど)に「ガス代」と呼ばれるネットワーク手数料が少額かかることはあります。しかし、これは数十円から数千円程度のコストであることが多く、将来得られる可能性のあるリターンと比較すれば、非常に小さいものと言えます。

この「無料で始められる」という手軽さは、仮想通貨の世界への入り口として最適です。多くの人々が仮想通貨に興味を持ちつつも、「価格変動が怖い」「損をするのが嫌だ」といった理由で一歩を踏み出せずにいます。エアドロップは、そうした金銭的なリスクを負うことなく、実際にトークンを保有し、ウォレットを操作し、プロジェクトの動向を追うという一連の体験を可能にします。この経験を通じて、ブロックチェーン技術やDeFiの仕組みについての理解を深めることができるのも、大きな副次的メリットと言えるでしょう。

② 将来的に価値が大きく上がる可能性がある

エアドロップで手に入れたトークンが、将来的にはその価値を大きく伸ばし、莫大なリターンをもたらす可能性があることも、非常に大きなメリットです。エアドロップで配布されるトークンの多くは、配布時点ではまだ主要な仮想通貨取引所に上場しておらず、価格がついていないか、あるいは非常に低い価値しか持っていません。

しかし、そのプロジェクトが順調に開発を進め、ユーザーを増やし、やがて大手の中央集権型取引所(CEX)や、流動性の高い分散型取引所(DEX)に上場を果たすと、状況は一変します。上場によってトークンの知名度と信頼性が高まり、多くの投資家からの買い注文が殺到することで、価格が急騰することがあります。

過去には、エアドロップで配布されたトークンが、後に1トークンあたり数万円の価値をつけ、参加者が数十万円から、場合によっては数百万円、数千万円相当の資産を無料で手に入れたという事例も数多く存在します。

例えば、ある分散型取引所(DEX)は、そのプラットフォームを初期から利用していたユーザーに対し、ガバナンストークンの大規模なエアドロップを実施しました。当時、多くのユーザーは単に便利なツールとして利用していただけでしたが、後日、ウォレットに配布されたトークンが、当時の価格で一人あたり数十万円以上の価値を持つことになり、仮想通貨コミュニティで大きな話題となりました。

また、別のレイヤー2スケーリングソリューションのプロジェクトも、ネットワークを早期に利用したユーザーに対して、大規模なエアドロップを行い、多くのアーリーアダプター(早期採用者)に莫大な利益をもたらしました。

もちろん、すべてのエアドロップがこのような成功を収めるわけではありません。多くのトークンは価値がつかないまま消えていくか、上場しても価格が低迷し続けるケースも少なくありません。しかし、無料で手に入れたものであるため、たとえ価値が上がらなくても金銭的な損失は限定的です。一方で、成功した場合には非常に大きなリターンが期待できるという、リスク・リワードの観点から見て非常に有利な非対称性を持っています。

この「宝くじ」のような側面は、多くの人々をエアドロップに惹きつける強力な動機となっています。有望なプロジェクトを自分自身で見極め、早期に参加することで、未来の大きな資産を築くチャンスを掴むことができるかもしれません。

エアドロップの4つの注意点とリスク

エアドロップは無料で仮想通貨を手に入れる絶好の機会ですが、その裏には見過ごすことのできない注意点やリスクが潜んでいます。特に初心者は、甘い言葉に誘われて思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。ここでは、エアドロップに参加する上で必ず知っておくべき4つのリスクについて詳しく解説します。

① 詐欺プロジェクトの危険性がある

エアドロップの最大の注意点は、ユーザーの資産や個人情報を盗むことを目的とした詐欺(スキャム)プロジェクトが数多く存在することです。詐欺師は、「無料で高額なトークンがもらえる」という人々の期待感を巧みに利用して、様々な手口で罠を仕掛けてきます。代表的な詐欺の手口を理解し、見分ける能力を身につけることが不可欠です。

フィッシング詐欺

フィッシング詐欺は、最も古典的かつ頻繁に発生する詐欺の一つです。偽のウェブサイトやアプリケーションにユーザーを誘導し、ウォレットの秘密鍵(シードフレーズ)やパスワードといった重要な情報を入力させて盗み取る手口です。

- 手口の具体例:

- X(旧Twitter)やTelegram、Discordなどで、有名プロジェクトの公式アカウントを装った偽アカウントが、「緊急エアドロップ開催!以下のサイトから申請してください」といった内容の投稿やダイレクトメッセージ(DM)を送ってきます。

- リンク先のサイトは、本物の公式サイトと瓜二つのデザインで作られており、一見しただけでは見分けるのが困難です。

- サイトにアクセスし、エアドロップを申請(Claim)しようとすると、「ウォレットを接続してください」と表示され、その後「セキュリティ確認のため、秘密鍵(シードフレーズ)を入力してください」といった指示が出されます。

いかなる理由があっても、秘密鍵やシードフレーズを他人に教えたり、ウェブサイトに入力したりしてはいけません。 これらは、あなたのウォレットの全資産にアクセスするための「金庫の鍵」そのものです。プロジェクトの運営チームがユーザーに秘密鍵を尋ねることは絶対にありません。この要求があった時点で、100%詐欺だと判断してください。

ラグプル

ラグプル(Rug Pull)とは、プロジェクトの運営チームが、投資家から集めた資金や、トークンの流動性プールに集まった資金をすべて持ち逃げする詐欺行為です。「Rug(絨毯)をPull(引く)」という言葉が語源で、足元の絨毯を突然引き抜かれるように、投資家が土台となる資産をすべて失う様子を表しています。

- 手口の具体例:

- 魅力的なウェブサイトや壮大なロードマップを掲げ、エアドロップやトークンセールで期待感を煽り、多くのユーザーにトークンを保有させます。

- その後、分散型取引所(DEX)にトークンを上場させ、ユーザーがトークンを購入できるように流動性プール(例: ETHと詐欺トークンのペア)を作成します。

- 価格がある程度上昇し、多くの資金がプールに集まったタイミングで、運営は自分たちが保有する大量のトークンを売り抜き、さらにプール内のETHもすべて引き出して逃亡します。

- 結果として、トークンの価格はほぼゼロになり、後には価値のないトークンを保有するユーザーだけが取り残されます。

ラグプルを見分けるヒントとしては、運営チームが匿名である、プロジェクトのコードが監査されていない、Discordなどのコミュニティで批判的な意見がすぐに削除される、といった点が挙げられます。

② 個人情報が漏洩するリスク

一部のエアドロップでは、参加条件としてKYC(Know Your Customer:本人確認)が求められることがあります。これは、ボットによる不正参加を防ぎ、一人一人のユーザーに公平に配布することを目的としていますが、ここにリスクが潜んでいます。

信頼できる大手プロジェクトであれば問題ありませんが、実態の不確かなプロジェクトにパスポートや運転免許証のコピー、顔写真といった機密性の高い個人情報を提供してしまうと、それらが悪用される危険性があります。盗まれた個人情報は、ダークウェブで売買されたり、他の犯罪に利用されたりする可能性があります。

エアドロップに参加するためにKYCを要求された場合は、そのプロジェクトの信頼性を慎重に見極める必要があります。運営チームの身元が公開されているか、第三者機関による監査を受けているか、過去の実績はどうかなどを十分に調査してから判断しましょう。

③ 受け取った仮想通貨の価格が下落する可能性がある

たとえ詐欺ではなく、正規のプロジェクトからエアドロップでトークンを受け取れたとしても、安心はできません。エアドロップで配布されたトークンは、取引所に上場した直後に価格が暴落するケースが非常に多いです。

これは、エアドロップで無料でトークンを手に入れた多くの参加者が、上場と同時に利益を確定させようと一斉に売り注文を出すために起こる現象で、しばしば「エアドロクラッシュ」と呼ばれます。需要よりも供給が圧倒的に上回るため、価格は急落します。

せっかく手に入れたトークンの価値が、受け取った数時間後には数分の一、数十分の一になってしまうことも珍しくありません。このリスクを理解した上で、トークンを受け取ったらすぐに売却するのか、プロジェクトの将来性を信じて長期保有するのか、あらかじめ戦略を立てておくことが重要です。長期保有を選択する場合は、価格が一度下落してから、数ヶ月あるいは数年かけて回復・上昇していく可能性も考慮に入れる必要があります。

④ 利益が出た場合は税金の申告が必要

見落とされがちですが、非常に重要なのが税金の問題です。エアドロップによって得た利益は、日本の税法上、課税対象となります。

無料で手に入れたものだから税金はかからないだろう、と安易に考えていると、後で税務署から指摘を受け、追徴課税や延滞税といったペナルティを課される可能性があります。

課税のタイミングや計算方法は複雑ですが、基本的には「トークンを受け取った時点の時価」で所得として認識され、その所得は多くの場合「雑所得」として扱われます。雑所得は給与所得などと合算して総合課税の対象となり、所得額に応じて税率が変わります。

エアドロップで得た利益の計算や確定申告は専門的な知識を要するため、不安な場合は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。この税金の詳細については、後の章でさらに詳しく解説します。

エアドロップ情報の探し方

有望なエアドロップ情報をいち早くキャッチすることは、大きなリターンを得るための第一歩です。しかし、インターネット上には玉石混交の情報が溢れており、中には詐欺まがいのものも少なくありません。ここでは、信頼性の高いエアドロップ情報を効率的に見つけるための具体的な方法を4つ紹介します。

エアドロップ情報専門サイトで探す

エアドロップに関する情報を集約し、一覧で提供している専門サイトを利用するのが最も効率的な方法の一つです。これらのサイトは、世界中のプロジェクトから情報を集め、開催中のエアドロップや今後予定されているエアドロップを整理してくれています。

Airdrop Alert

Airdrop Alertは、エアドロップ情報サイトの草分け的存在で、非常に多くのユーザーに利用されています。開催中のエアドロップだけでなく、将来的に期待される「ポテンシャル・エアドロップ」の情報も掲載しており、早期からの参加を狙うユーザーにとって有益です。各エアドロップの詳細ページでは、参加方法や条件、期待されるリターンなどが分かりやすくまとめられています。ただし、掲載されているすべてのプロジェクトが安全とは限らないため、サイトの情報を鵜呑みにせず、必ず自分自身でも調査(DYOR: Do Your Own Research)することが重要です。

(参照:Airdrop Alert 公式サイト)

CoinMarketCap

CoinMarketCapは、世界最大級の仮想通貨価格追跡サイトですが、エアドロップ情報の提供にも力を入れています。サイト内の「Products」メニューから「Airdrops」を選択すると、現在参加可能なエアドロップの一覧が表示されます。CoinMarketCapが掲載するエアドロップは、一定の審査基準をクリアしたプロジェクトが多いため、比較的信頼性が高いと考えられますが、それでもリスクがゼロというわけではありません。参加者数や総配布額などのデータも確認できるため、プロジェクトの規模感を把握するのに役立ちます。

(参照:CoinMarketCap 公式サイト)

DappRadar

DappRadarは、分散型アプリケーション(DApps)の利用状況を分析・追跡するプラットフォームですが、「Airdrops」セクションも設けています。特に、DAppsの利用が条件となるタスク実行型エアドロップ(レトロアクティブ・エアドロップ)を探す際に非常に便利です。DappRadarのデータ(ユーザー数、取引量など)を参考に、どのDAppsが活発に利用されており、将来的にトークンを発行してエアドロップを行う可能性があるかを予測するための材料としても活用できます。

(参照:DappRadar 公式サイト)

X(旧Twitter)などのSNSで探す

X(旧Twitter)は、仮想通貨に関する情報が最も速く流通するプラットフォームであり、エアドロップ情報を探す上で欠かせないツールです。

- プロジェクトの公式アカウントをフォローする: 気になるプロジェクトを見つけたら、まずはその公式Xアカウントをフォローしましょう。エアドロップに関する公式発表は、まずXで行われることがほとんどです。

- 有力なインフルエンサーやリサーチャーをフォローする: 仮想通貨業界には、「エアドロップハンター」と呼ばれる、有望なエアドロップ情報を専門に発信するインフルエンサーやリサーチャーが存在します。彼らの投稿を追うことで、個人では見つけにくいような早期のプロジェクト情報を得られることがあります。ただし、インフルエンサーが紹介する案件がすべて安全とは限らないため、あくまで情報源の一つとして活用しましょう。

- ハッシュタグで検索する: 「#Airdrop」「#Airdrops」「#エアドロップ」「#レトロアクティブ」といったハッシュタグで検索すると、関連する投稿を効率的に見つけることができます。

SNSで情報を探す際の最大の注意点は、偽アカウントや詐欺リンクが非常に多いことです。公式アカウントかどうかをフォロワー数、アカウント作成日、過去の投稿内容などから慎重に確認し、安易にDM内のリンクをクリックしないようにしましょう。

仮想通貨取引所からの告知を確認する

国内および海外の仮想通貨取引所も、重要な情報源となります。特に、ホルダーエアドロップやハードフォークエアドロップの場合、取引所がユーザーに代わって新トークンの受け取りを代行してくれることがあります。

- 取引所のアナウンスページ: 利用している取引所の公式サイトにある「お知らせ」や「ニュース」のページを定期的にチェックする習慣をつけましょう。「〇〇(トークン名)のエアドロップに関するお知らせ」といった形で、対応方針やスナップショットの日時などが告知されます。

- 取引所に預けているだけで参加可能: 取引所がエアドロップに対応する場合、ユーザーは特に何もする必要がなく、ただ対象の通貨を取引所の口座に預けておくだけで、後日自動的に新しいトークンが付与されます。これは非常に手軽な参加方法です。

ただし、全てのエアドロップに取引所が対応するわけではありません。対応しない場合は、自身で管理するプライベートウォレット(MetaMaskなど)に対象通貨を移動させる必要があります。

プロジェクトの公式サイトやDiscordをチェックする

最も信頼性が高く、確実な情報源は、プロジェクト自身の公式サイト、ブログ、そして公式Discordサーバーです。他の情報源でエアドロップの噂を耳にしたら、必ず一次情報である公式サイトなどで裏付けを取るようにしてください。

- 公式サイトとホワイトペーパー: プロジェクトの公式サイトには、ロードマップや開発チーム、プロジェクトの目的などが記載されています。ホワイトペーパー(事業計画書)を読むことで、トークンの配布計画(トケノミクス)についての手がかりが得られることもあります。

- 公式Discordサーバー: 多くのプロジェクトは、コミュニティ運営の場としてDiscordを活用しています。Discord内の「#announcements」(お知らせ)や「#airdrop」といったチャンネルでは、エアドロップに関する最新情報や詳細な参加条件が共有されます。また、他のユーザーや開発チームと直接コミュニケーションを取ることで、より深い情報を得られる可能性もあります。

最終的には、複数の情報源を組み合わせ、自分自身でプロジェクトの価値と安全性を判断する「DYOR」の精神が、エアドロップで成功するための最も重要な鍵となります。

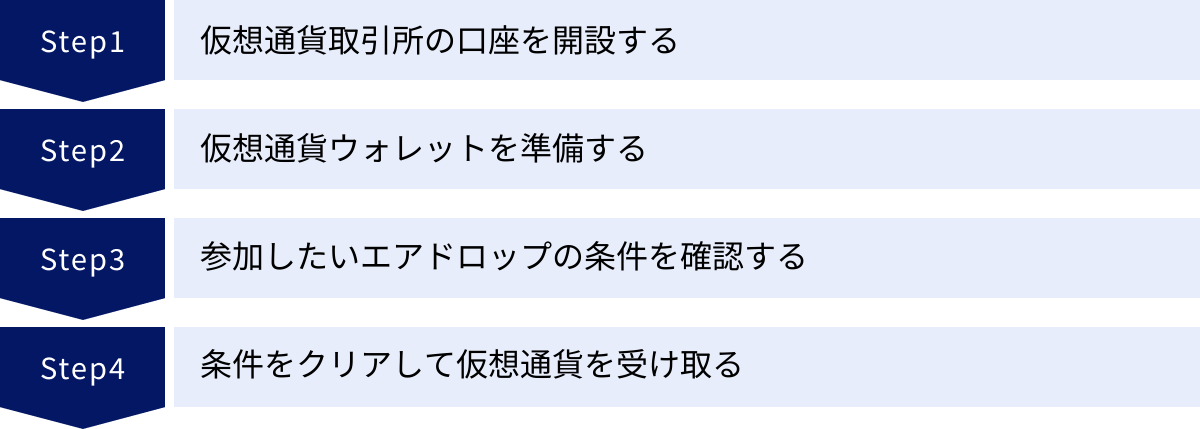

エアドロップのやり方・参加する4つのステップ

エアドロップに参加するための具体的な手順は、プロジェクトによって多少異なりますが、基本的な流れは共通しています。ここでは、特に主流となっているタスク実行型エアドロップを念頭に、初心者でも分かりやすいように4つのステップに分けて解説します。

① 仮想通貨取引所の口座を開設する

「無料で参加できるのになぜ取引所が必要なの?」と疑問に思うかもしれませんが、仮想通貨取引所の口座は、エアドロップ活動においてほぼ必須のインフラとなります。

その主な理由は、タスクを実行する際に必要となる「ガス代」を支払うための仮想通貨(主にイーサリアムETH)を入手するためです。ガス代とは、ブロックチェーン上で取引(トランザクション)を記録・検証してもらうために、ネットワークの参加者(マイナーやバリデーター)に支払う手数料のことです。

例えば、イーサリアムチェーン上のDApp(分散型アプリケーション)でスワップ(交換)を行ったり、ウォレットから別のウォレットへ送金したりする際には、必ずガス代として少額のETHが必要になります。エアドロップのタスクには、こうしたブロックチェーン上での操作が含まれることが多いため、あらかじめガス代用のETHを準備しておく必要があるのです。

まずは、金融庁に登録されている国内の仮想通貨取引所で口座を開設し、日本円を入金してETHなどの主要な仮想通貨を購入できる状態にしておきましょう。国内取引所は、日本語のサポートが充実しており、法規制にも準拠しているため、初心者でも安心して利用できます。

② 仮想通貨ウォレットを準備する

次に、購入した仮想通貨や、エアドロップで受け取るトークンを保管するための「仮想通貨ウォレット」を準備します。取引所の口座も一種のウォレットですが、エアドロップに参加する際は、自分自身で秘密鍵を管理する「ノンカストディアルウォレット(自己管理型ウォレット)」を使用するのが一般的です。

その代表格が、多くのブロックチェーンに対応している「MetaMask(メタマスク)」です。MetaMaskは、Google Chromeなどのウェブブラウザの拡張機能として、またはスマートフォンのアプリとして無料でインストールできます。

ウォレットを作成する際には、「シードフレーズ(またはリカバリーフレーズ)」と呼ばれる12個または24個の英単語の羅列が表示されます。これは、ウォレットを復元するためのマスターキーであり、絶対に他人に知られてはいけません。オフラインの紙などに正確に書き写し、誰にも見られない安全な場所に保管してください。 このシードフレーズを失うと、PCの故障やスマートフォンの紛失時に資産を永久に失うことになり、逆に他人に知られると全ての資産を盗まれてしまいます。

ウォレットの準備ができたら、ステップ①で開設した取引所から、ガス代用として購入したETHを、作成したMetaMaskウォレットのアドレス宛に送金します。これで、エアドロップのタスクを実行するための準備が整いました。

③ 参加したいエアドロップの条件を確認する

準備が整ったら、次はいよいよ参加したいエアドロップを探し、その参加条件を正確に確認します。前述の「エアドロップ情報の探し方」で紹介した方法で有望なプロジェクトを見つけたら、その公式サイトや公式SNS、Discordなどで詳細なルールを把握しましょう。

タスク実行型エアドロップでよく見られる条件には、以下のようなものがあります。

- SNSタスク: プロジェクトのXアカウントのフォロー、特定投稿のリツイート、Discordサーバーへの参加など。

- オンチェーンタスク: プロジェクトが開発したDAppを実際に利用するタスク。

- スワップ: DApp内の機能を使って、ある仮想通貨を別の仮想通貨に交換する。

- ブリッジ: あるブロックチェーン上の資産を、別のブロックチェーン上に移動させる。

- 流動性提供: 2種類のトークンをペアでDAppに預け入れ、市場の流動性に貢献する。

- NFTミント/売買: プロジェクトに関連するNFT(非代替性トークン)を作成(ミント)したり、マーケットプレイスで売買したりする。

条件を達成したかどうかは、あなたのウォレットアドレスに紐づくブロックチェーン上の活動記録によって判断されることがほとんどです。そのため、必ずタスクを実行する際は、ステップ②で準備したMetaMaskウォレットをDAppに接続して操作を行う必要があります。

④ 条件をクリアして仮想通貨を受け取る

指定されたすべてのタスクを完了したら、あとはプロジェクトからの正式なアナウンスを待ち、トークンを受け取るだけです。トークンの受け取り方には、主に2つのパターンがあります。

- プッシュ型(自動配布): プロジェクト側が、条件をクリアしたユーザーのウォレットアドレスに直接トークンを送付(プッシュ)してくれる方式です。この場合、ユーザーは特に何もする必要がなく、ある日ウォレットを確認すると新しいトークンが追加されています。

- プル型(請求): ユーザー自身が、プロジェクトの公式サイトなどに設置された専用ページにアクセスし、「Claim(請求)」ボタンを押してトークンを受け取る(プル)方式です。近年のエアドロップでは、こちらの形式が主流です。請求する際には、ガス代が発生することが一般的です。

Claimページはフィッシング詐欺の温床となりやすいため、必ずプロジェクトの公式XやDiscordで告知された本物のURLにアクセスするよう、細心の注意を払ってください。

無事にトークンを受け取ったら、エアドロップへの参加は完了です。受け取ったトークンは、対応する取引所に送金して売却することも、そのままウォレットで長期保有することも可能です。

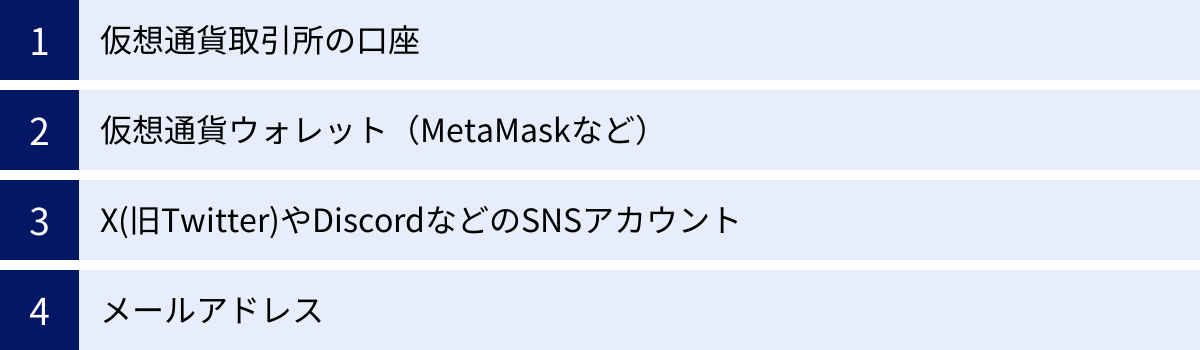

エアドロップ参加に最低限必要なもの

エアドロップの世界へ飛び込むために、特別な機材や高額な投資は必要ありません。しかし、スムーズかつ安全に参加するためには、いくつかの基本的なツールやアカウントを事前に準備しておくことが不可欠です。ここでは、エアドロップハンターの「七つ道具」とも言える、最低限必要なものをリストアップして解説します。

仮想通貨取引所の口座

前章でも解説した通り、仮想通貨取引所の口座はエアドロップ参加の出発点となります。その役割は大きく分けて2つあります。

- ガス代用通貨の入手: エアドロップのタスク(スワップ、ブリッジなど)を実行する際には、ブロックチェーンのネットワーク手数料である「ガス代」が必要です。このガス代を支払うためのETH(イーサリアム)やSOL(ソラナ)、BNB(バイナンスコイン)などを日本円で購入するために、取引所の口座が必須となります。

- 利益の日本円への換金: エアドロップで受け取ったトークンを最終的に日本円に換えたい場合、そのトークンを取り扱っている取引所に送金し、売却する必要があります。

初心者の方は、まず金融庁の認可を受けた国内の取引所で口座を開設することをお勧めします。操作が分かりやすく、日本語でのサポートも受けられるため安心です。

仮想通貨ウォレット(MetaMaskなど)

仮想通貨ウォレットは、エアドロップで主役となる最も重要なツールです。取引所の口座が「銀行口座」だとすれば、自己管理型のウォレットは「自分だけの金庫」に例えられます。

- なぜ自己管理型ウォレットが必要か: 多くのエアドロップ、特にDAppの利用を条件とするものは、ユーザーが自分のウォレットを直接DAppに接続して操作することが前提となります。取引所の口座ではこの操作ができません。また、エアドロップの配布対象は、スナップショット時点での自己管理型ウォレット内の資産状況で判断されることが多いため、資産をウォレットに保管しておくことが重要になります。

- 代表的なウォレット:

- MetaMask(メタマスク): イーサリアムおよびEVM(イーサリアム仮想マシン)互換チェーン(Polygon, Arbitrum, Optimismなど)で最も広く使われているデファクトスタンダード。まずはこれを作成しましょう。

- Phantom(ファントム): Solanaブロックチェーン専用のウォレットとして人気が高いです。

- Keplr(ケプラー): Cosmosエコシステム(ATOM, OSMOなど)のチェーンに対応したウォレットです。

重要なのは、これらのウォレットの秘密鍵やシードフレーズを厳重に管理することです。デジタルデータとしてPCやスマートフォンに保存するのではなく、紙に書き出して物理的に保管するなど、オフラインでの管理を徹底してください。

X(旧Twitter)やDiscordなどのSNSアカウント

現代のエアドロップ戦略において、SNSアカウントは単なる情報収集ツール以上の役割を果たします。

- 情報収集のハブ: プロジェクトの最新情報、エアドロップの公式発表、参加条件の変更などは、まずX(旧Twitter)で発信されます。また、有力なエアドロップハンターをフォローすることで、効率的に有望な情報を得られます。

- タスク達成の必須条件: 多くのエアドロップでは、「公式Xのフォロー」「特定ポストのリツイート」「公式Discordへの参加」などが参加の必須条件として設定されています。これらのアカウントがなければ、参加資格を得られないケースがほとんどです。

- コミュニティへの参加証明: Discordサーバーに参加し、特定のロール(役割)を獲得したり、コミュニティ内で積極的に発言したりすることが、エアドロップの対象となるための条件に含まれることもあります。これは、プロジェクトへの貢献度が高いアクティブなユーザーを評価するための仕組みです。

エアドロップ専用のXアカウントやDiscordアカウントを作成することも、プライバシー保護の観点から有効な手段です。

メールアドレス

メールアドレスも、多くのエアドロップで必要となる基本的なツールです。

- プロジェクトへの登録: スタンダードエアドロップや、一部のプロジェクトのウェイティングリスト(待機者リスト)に登録する際に、メールアドレスの入力が求められます。

- 通知の受け取り: プロジェクトからの重要なアップデートや、エアドロップの配布開始に関する通知がメールで届くことがあります。

セキュリティ対策として、普段使いのメインのメールアドレスとは別に、エアドロップ参加専用のフリーメールアドレス(Gmailなど)を一つ用意しておくことを強く推奨します。これにより、万が一情報が漏洩した際のリスクを限定し、大量のスパムメールからメインの受信箱を守ることができます。

これらの4つのツールを揃えれば、エアドロップに参加するための基本的な準備は完了です。

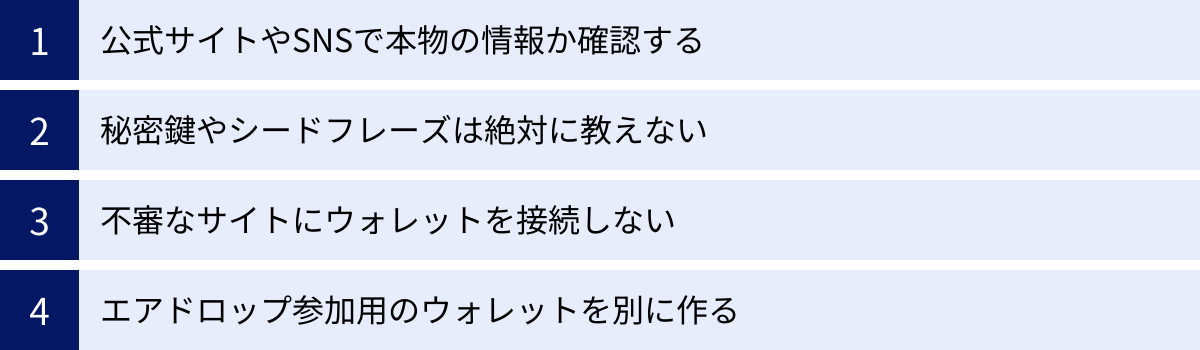

詐欺から身を守るために気をつけるべきこと

エアドロップは魅力的な機会である一方、詐欺師たちが最も活発に活動する領域の一つでもあります。大切な資産を失わないために、常に警戒心を持ち、正しい知識で自衛することが何よりも重要です。ここでは、詐欺から身を守るための具体的な4つの鉄則を解説します。

公式サイトやSNSで本物の情報か確認する

詐欺の入り口のほとんどは、偽の情報源です。本物と見分けがつかないほど巧妙に作られた偽のウェブサイトやSNSアカウントが、あなたを罠にかけようと待ち構えています。

- URLのブックマーク: 頻繁にアクセスするプロジェクトの公式サイトやDAppのURLは、初めてアクセスした際に必ずブックマーク(お気に入り登録)しておきましょう。次回以降は、検索エンジンやSNSのリンクからではなく、必ずブックマークからアクセスする習慣をつけることで、偽サイトに誘導されるリスクを大幅に減らせます。

- 偽SNSアカウントの見分け方:

- ユーザー名(@以下のID): 公式アカウントのユーザー名を微妙に変えた(例:

lをIにする、oを0にするなど)偽アカウントに注意してください。 - フォロワー数と活動履歴: 公式アカウントは通常、多くのフォロワーがおり、長期間にわたる投稿履歴があります。フォロワーが極端に少ない、作られてから日が浅い、投稿内容がエアドロップの告知しかない、といったアカウントは詐欺の可能性が高いです。

- 公式マーク: X(旧Twitter)の認証バッジ(青や金のチェックマーク)も一つの判断材料になりますが、バッジも偽装される可能性があるため、これだけで安心せず他の要素も合わせて確認しましょう。

- ユーザー名(@以下のID): 公式アカウントのユーザー名を微妙に変えた(例:

- 情報の裏付けを取る: ある情報源でエアドロップの情報を得たら、必ずDiscordや公式サイトなど、複数の公式チャネルで同じ情報が発表されているかを確認してください。一つの情報だけを鵜呑みにするのは非常に危険です。

秘密鍵やシードフレーズは絶対に教えない

これは仮想通貨の世界における絶対的な黄金律です。あなたのウォレットの秘密鍵(Private Key)やシードフレーズ(Seed Phrase/Recovery Phrase)は、金庫のマスターキーであり、銀行口座の暗証番号とキャッシュカードを合わせたものに相当します。

- 絶対に教えてはいけない: プロジェクトの運営者、サポート担当者、インフルエンサー、友人など、いかなる人物がどのような理由を述べたとしても、決して教えてはいけません。 「ウォレットの同期に必要です」「エアドロップの対象者か確認します」といった口実はすべて詐欺です。

- 絶対に入力してはいけない: ウェブサイトやアプリケーションのフォームに、秘密鍵やシードフレーズの入力を求められた場合、そのサイトは100%フィッシングサイトです。すぐにタブを閉じてください。

- 厳重な保管: シードフレーズは、インターネットに接続されていないオフラインの環境で保管するのが鉄則です。紙に書き写して金庫に保管する、金属製のプレートに刻印するなど、物理的な方法で管理しましょう。PCのメモ帳やクラウドストレージ、メールの下書きなどに保存するのは絶対に避けてください。

不審なサイトにウォレットを接続しない

DAppを利用する際、ウォレットをサイトに接続(Connect)する行為は日常的に行われますが、この接続自体にもリスクが伴います。特に、悪意のあるスマートコントラクトに署名(Sign)してしまうと、ウォレット内の資産が抜き取られる可能性があります。

- 接続先の吟味: ウォレットを接続する前に、そのサイトが本当に信頼できる公式サイトであるかを再確認してください。少しでも怪しいと感じたら、接続するのはやめましょう。

- 署名要求の内容を確認: ウォレットを操作していると、しばしば「署名の要求(Signature Request)」というポップアップが表示されます。これは、あなたのウォレットがある操作を許可することを承認する行為です。特に「Set Approval For All」のような、あなたのウォレット内の全資産に対する操作権限を第三者に与えるような要求には、細心の注意が必要です。内容がよくわからない場合は、安易に「承認」や「確認」をクリックせず、「拒否」を選択してください。

- 定期的な接続解除: 定期的にウォレットの接続管理ツール(例: Revoke.cash)を利用して、過去に接続を許可したサイトの一覧を確認し、現在利用していないサイトや不審なサイトとの接続は解除(Revoke)することをお勧めします。

エアドロップ参加用のウォレットを別に作る

資産を守るための最も効果的で実践的な方法の一つが、ウォレットを目的別に使い分けることです。

- 保管用ウォレット(金庫): 長期保有する大切な資産(BTC, ETHなど)や高価なNFTを保管しておくメインのウォレット。このウォレットは、エアドロップや新しいDAppの試用には一切使用せず、送金や信頼できるごく一部の操作にのみ利用します。

- エアドロップ用ウォレット(作業用財布): エアドロップのタスクを実行したり、新しいDAppを試したりするためのサブウォレット。このウォレットには、ガス代やタスクに必要な最低限の資金だけを入れておきます。

このようにウォレットを分けることで、万が一エアドロップ用のウォレットがハッキングされたり、詐欺に遭ったりしても、被害をそのウォレット内の少額の資金だけに限定できます。 大切な資産が保管されているメインのウォレットは安全なままです。新しいウォレットの作成は無料で何個でもできるため、この対策は必ず実践しましょう。

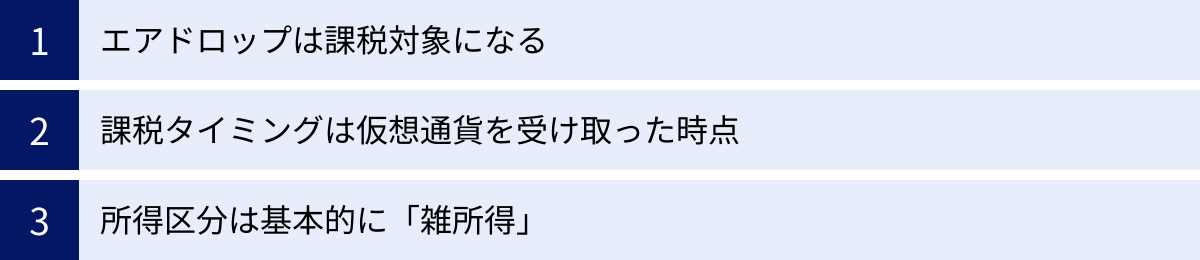

エアドロップで得た仮想通貨の税金について

エアドロップで思いがけず大きな利益を得た場合、その喜びと同時に考えなければならないのが「税金」の問題です。日本の居住者である限り、仮想通貨で得た利益は原則として課税対象となります。ここでは、エアドロップと税金の関係について、基本的なポイントを解説します。

※税金の取り扱いは非常に複雑であり、個々の状況によって異なる場合があります。以下の内容は一般的な情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。正確な情報や具体的な申告については、必ず国税庁の公式サイトを確認するか、税理士などの専門家にご相談ください。

エアドロップは課税対象になる

まず最も重要な点として、エアドロップによって無償で取得した仮想通貨も、原則として課税対象の所得となることを理解しておく必要があります。「無料で手に入れたものだから非課税」というわけではありません。

税法上、経済的な価値のあるものを得た場合には、それが所得とみなされます。エアドロップで受け取ったトークンが、取引所で売買されており、客観的な市場価値(時価)を持つ場合、その価値に相当する利益を得たと判断されるのが一般的です。

課税タイミングは仮想通貨を受け取った時点

次に重要なのが、「いつの時点で所得が発生したとみなされるか」という課税タイミングの問題です。

国税庁の見解によれば、エアドロップの場合、原則として「その仮想通貨を取得した時点」の時価が所得金額として認識されます。 つまり、トークンを売却して日本円に換えた時点ではなく、あなたのウォレットにトークンが入金されたり、Claim(請求)して受け取ったりした時点ですでに所得が発生している、ということです。

例えば、あるエアドロップで1,000枚のトークンを受け取り、受け取った瞬間の1トークンあたりの価格が100円だった場合、

1,000枚 × 100円 = 100,000円

この10万円が、その年の所得として計上されることになります。

その後、このトークンの価格が500円に値上がりした時点で売却した場合、売却によって得た利益(差額)も別途、課税対象となります。

売却時の利益 = (500円 – 100円) × 1,000枚 = 400,000円

注意点として、トークンを受け取った時点では取引所に上場しておらず、時価がゼロまたは算定不能な場合があります。この場合、所得は発生しないものとして扱われ、その後、そのトークンを売却または使用した時点で、その時点の価格が所得金額となります。

(参照:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」)

所得区分は基本的に「雑所得」

エアドロップで得た利益は、原則として「雑所得」に分類されます。 雑所得は、給与所得や事業所得など他の所得と合算して総所得金額を算出し、それに対して所得税が課される「総合課税」の対象となります。

- 総合課税の特徴: 総合課税の税率は、所得金額が大きくなるほど税率も高くなる「累進課税」が適用されます。所得税の税率は5%から最大45%まで変動します。これに住民税の約10%が加わります。

- 確定申告の必要性: 給与所得者の場合、給与以外の所得(雑所得など)の合計額が年間で20万円を超えると、原則として確定申告を行う必要があります。エアドロップで得た利益と、他の副業などで得た雑所得を合算して20万円を超えるかどうかを確認しましょう。

エアドロップで得た利益の計算は、取得日時と取得時の時価を正確に記録しておく必要があるため、非常に煩雑になりがちです。取引履歴はスクリーンショットやCSVファイルで保存し、どのエアドロップで、いつ、いくらの価値のトークンを得たのかを管理しておくことが重要です。不安な場合や、利益が大きくなった場合は、速やかに仮想通貨に詳しい税理士に相談することをお勧めします。

仮想通貨のエアドロップに関するよくある質問

ここでは、仮想通貨のエアドロップに関して、初心者の方が抱きやすい疑問や質問について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

エアドロップでもらった仮想通貨は日本円にできますか?

はい、日本円に換金することは可能です。 ただし、そのためにはいくつかのステップを踏む必要があります。

- トークンが上場している取引所を探す: まず、受け取ったトークンがどの仮想通貨取引所で取り扱われている(上場している)かを確認する必要があります。CoinMarketCapやCoinGeckoといった価格追跡サイトでトークン名を検索すると、そのトークンが売買可能な取引所の一覧を確認できます。

- 取引所にトークンを送金する: 上場先の取引所(国内または海外)に口座を開設し、あなたの自己管理ウォレット(MetaMaskなど)から、その取引所のあなたの口座宛にトークンを送金します。

- トークンを売却する: 取引所に着金したら、そのトークンをビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、あるいはテザー(USDT)などの主要な仮想通貨に売却します。

- 日本円に換金する: 売却して得た主要な仮想通貨を、日本の金融庁に認可された国内取引所に送金します。そして、その国内取引所で最終的に日本円に売却し、あなたの銀行口座に出金します。

注意点として、エアドロップで受け取った直後のトークンは、まだどの取引所にも上場しておらず、売買できない状態であることも多いです。その場合は、将来的に上場するのを待つ必要があります。

エアドロップは誰でも参加できますか?

基本的には、インターネットに接続できる環境と必要なツール(ウォレットなど)があれば、国籍や年齢を問わず誰でも参加できます。

ただし、プロジェクトによっては特定の条件や制限を設けている場合があります。

- 地域制限: プロジェクトの拠点国の法規制や、各国の金融規制を遵守するため、アメリカや日本、中国など、特定の国や地域の居住者をエアドロップの対象外とすることがあります。参加する前に、利用規約やFAQで対象地域を確認することが重要です。

- KYC(本人確認): 不正参加を防ぐ目的で、パスポートや運転免許証による本人確認を参加条件とするプロジェクトもあります。

これらの条件を満たせば、仮想通貨の知識が豊富なベテランだけでなく、これから仮想通貨を始める初心者の方でも、平等に参加するチャンスがあります。

参加に費用はかかりますか?

エアドロップで配布されるトークン自体は無料ですが、参加プロセスにおいて費用(コスト)が発生する場合があります。

主な費用は「ガス代(ネットワーク手数料)」です。これは、ブロックチェーン上で何らかの操作(トランザクション)を行う際に、ネットワークを維持するマイナーやバリデーターに支払う手数料のことです。

例えば、以下のようなタスクを実行する際にガス代が必要となります。

- DApp内でトークンをスワップ(交換)する

- あるブロックチェーンから別のブロックチェーンへ資産をブリッジ(移動)する

- エアドロップされたトークンをClaim(請求)する

ガス代の金額は、利用するブロックチェーンの種類や、その時のネットワークの混雑状況によって大きく変動します。イーサリアムのメインネットはガス代が高騰することがありますが、PolygonやArbitrumといったレイヤー2ネットワークでは、比較的安価に抑えられます。

したがって、「完全無料」というよりは、「少額の経費(ガス代)を支払うことで、将来大きなリターンになる可能性のあるトークンを無料で手に入れるチャンスがある」と理解しておくのがより正確です。

まとめ

本記事では、仮想通貨のエアドロップについて、その基本的な仕組みから目的、種類、メリット・リスク、そして具体的な参加方法や注意点に至るまで、包括的に解説しました。

エアドロップは、投資の初期資金がなくても、無料で仮想通貨を手に入れ、将来的に大きな資産を築く可能性を秘めた、非常に魅力的な機会です。プロジェクトにとっては、認知度向上やコミュニティ形成のための強力なマーケティング手法であり、ユーザーにとっては、仮想通貨の世界への入り口となり得ます。

しかし、その輝かしい側面の裏には、フィッシング詐欺やラグプルといった詐欺の危険性、個人情報漏洩のリスク、そして利益が出た場合の税金の問題など、必ず理解しておくべき注意点が存在します。これらのリスクを軽視すると、資産を増やすどころか、大切な資産を失ってしまうことにもなりかねません。

エアドロップで成功を掴むための鍵は、以下の3つの心構えに集約されます。

- DYOR(Do Your Own Research)の実践: 他人の情報や噂を鵜呑みにせず、必ずプロジェクトの公式サイトやホワイトペーパーといった一次情報源を自分自身で確認し、そのプロジェクトの価値と安全性を判断する習慣をつけましょう。

- 徹底したセキュリティ対策: 秘密鍵やシードフレーズは絶対に誰にも教えず、オフラインで厳重に管理してください。また、エアドロップ参加用のウォレットと資産保管用のウォレットを分けることで、万が一の被害を最小限に抑えることができます。

- 長期的な視点: すべてのエアドロップが成功するわけではありません。有望なプロジェクトを早期に見つけ、時には継続的にサービスを利用し、コミュニティに貢献するといった地道な活動が、将来の大きなリターンに繋がります。

仮想通貨のエアドロップは、正しい知識と慎重な行動が伴って初めて、その真価を発揮します。 この記事で得た知識を羅針盤として、安全にエアドロップの世界を探検し、新たな資産形成のチャンスを掴んでください。