仮想通貨市場は、ビットコイン(BTC)を中心に急速な成長を遂げてきましたが、その影で数千種類以上存在する「アルトコイン」が大きな注目を集めています。イーサリアム(ETH)のように既に確固たる地位を築いたものから、次世代の技術革新を目指す新興プロジェクトまで、その多様性は仮想通貨市場の奥深さと可能性を象徴しています。

しかし、その種類の多さゆえに「どのアルトコインに将来性があるのか」「何を基準に選べば良いのか」と悩む方も少なくありません。アルトコインの中には、将来的に私たちの生活やビジネスを根底から変える可能性を秘めた有望なプロジェクトが存在する一方で、目的が不明確であったり、開発が停滞してしまったりするリスクのあるものも混在しているのが現状です。

この記事では、仮想通貨投資を検討している方、特にアルトコインに関心を持つ方に向けて、その基礎知識から将来性のある銘柄の見分け方、具体的なおすすめ銘柄、そして投資に伴うリスクまでを網羅的に解説します。2025年以降の市場を見据え、賢明な投資判断を下すために必要な知識と視点を提供することを目的としています。アルトコインの複雑な世界を解き明かし、ご自身の投資戦略を築くための一助となれば幸いです。

目次

アルトコインとは

仮想通貨への投資を考える上で、まず理解しておくべき基本的な用語が「アルトコイン」です。この言葉はニュースや専門家の解説で頻繁に登場しますが、その正確な意味やビットコインとの違い、さらには「草コイン」との区別について、明確に説明できる人は意外と少ないかもしれません。この章では、アルトコインの定義からその多様な種類まで、基礎から丁寧に解説していきます。

ビットコイン以外の仮想通貨の総称

アルトコインとは、一言で言えば「ビットコイン(BTC)以外の仮想通貨全般」を指す言葉です。 この名称は「Alternative Coin(代替のコイン)」を短縮したものであり、その名の通り、仮想通貨の元祖であるビットコインに代わる、あるいはビットコインにはない機能を持つ新しい選択肢として生まれました。

2009年にビットコインが誕生した後、その基盤技術であるブロックチェーンの可能性に多くの開発者が着目しました。彼らは、ビットコインの課題(例えば、取引の処理速度が遅い、スマートコントラクト機能がないなど)を克服したり、あるいは全く新しい目的や機能を持たせたりするために、独自の仮想通貨プロジェクトを次々と立ち上げました。こうして生まれたビットコイン以外の仮想通貨が、すべて「アルトコイン」に分類されるのです。

現在、市場には数千から数万種類ものアルトコインが存在すると言われています。代表的なものには、スマートコントラクト機能で知られるイーサリアム(ETH)や、国際送金での活用が期待されるリップル(XRP)などがあります。これらの有名なアルトコインは、それぞれが独自の技術、目的、そしてエコシステム(経済圏)を持っており、単なるビットコインの模倣品ではありません。

アルトコインの存在は、仮想通貨市場の多様性と革新性を象徴しています。ビットコインが「デジタルゴールド」として価値の保存手段としての地位を確立しつつあるのに対し、アルトコインは決済、金融(DeFi)、ゲーム(GameFi)、アート(NFT)など、より具体的で専門的な分野での実用化を目指しているのが特徴です。そのため、アルトコインへの投資は、ビットコインへの投資とは異なる視点、つまり各プロジェクトが持つ技術的な優位性や将来のユースケース(利用事例)を評価することが重要になります。

アルトコインと草コインの違い

アルトコインという大きな括りの中に、しばしば「草コイン」と呼ばれるカテゴリーが存在します。この二つは明確な定義で区別されているわけではありませんが、一般的には時価総額や知名度、リスクの度合いによって使い分けられます。

「草コイン」とは、アルトコインの中でも特に時価総額が小さく、知名度が低く、流動性(取引のしやすさ)に乏しい仮想通貨を指す俗称です。その名前の由来は「(その辺に生えている)草でも買えるくらい安い」や、英語圏で価値の低い株式を指す「ペニーストック」の日本版のようなニュアンスなど、諸説あります。

アルトコインと草コインの主な違いを以下の表にまとめます。

| 比較項目 | アルトコイン(比較的知名度の高いもの) | 草コイン |

|---|---|---|

| 時価総額 | 比較的大きい(数千億円〜数十兆円規模) | 非常に小さい(数億円以下も多数) |

| 知名度・信頼性 | 高く、多くのメディアで取り上げられる | 低く、コミュニティ内でのみ知られることが多い |

| 流動性 | 高く、多くの取引所で売買できる | 低く、特定の小規模な取引所でしか扱っていない |

| 価格変動 | 比較的大きいが、草コインよりは安定 | 極めて激しく、1日で数倍〜数十分の1になることも |

| 将来性 | プロジェクトの目的や技術が明確 | 不明瞭なものが多く、開発が頓挫するリスクが高い |

| リスク | 高い | 極めて高い(詐欺や価値がゼロになるリスクも) |

簡単に言えば、イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)のような、多くの大手取引所に上場し、時価総額ランキングでも上位に位置する銘柄は「アルトコイン」と呼ばれます。一方で、誕生したばかりでほとんど知られておらず、ごく一部の分散型取引所(DEX)でしか取引できないような銘柄が「草コイン」に該当します。

草コインは、価格が非常に安いため、もしプロジェクトが成功すれば価格が100倍、1000倍になる「億り人」の夢を抱かせる存在です。しかし、その裏側にはプロジェクト自体が詐欺であったり(ラグプル)、開発が放棄されて無価値になったりするリスクが常に潜んでいます。 したがって、草コインへの投資は宝くじに近い、非常に投機的な行為であると認識しておく必要があります。

一方で、この記事で主に取り上げる「将来性のあるアルトコイン」は、草コインとは一線を画し、ある程度の時価総額と実績、そして明確なビジョンを持つプロジェクトを指します。もちろん、アルトコイン投資にもリスクは伴いますが、草コインに比べればプロジェクトの実態や将来性を分析し、根拠に基づいた投資判断を下すことが可能です。

アルトコインの主な種類

アルトコインは、その目的や機能によっていくつかのカテゴリーに分類できます。ここでは、現在の仮想通貨市場で特に重要な位置を占める5つの種類について解説します。これらの分類を理解することは、各アルトコインの価値や将来性を見極める上で非常に役立ちます。

ステーブルコイン

ステーブルコインとは、その名の通り「価格が安定(Stable)するように設計された仮想通貨」です。 主に米ドル(USD)や日本円(JPY)などの法定通貨と価格が連動(ペッグ)するように作られています。例えば、1USDT(テザー)が常に1米ドルとほぼ同じ価値を保つように設計されています。

仮想通貨は価格変動(ボラティリティ)が大きいという課題を抱えていますが、ステーブルコインはこの課題を解決するために生まれました。価格が安定しているため、以下のような用途で広く利用されています。

- 価値の避難先: ビットコインなどの価格が急落した際に、一時的にステーブルコインに交換することで資産価値の減少を抑える。

- DeFiでの活用: 分散型金融(DeFi)プロトコルにおいて、融資や借入、利回りを得るための基準通貨として利用される。

- 決済手段: 価格変動リスクが少ないため、国境を越えた決済や送金手段としての活用が期待されている。

代表的なステーブルコインには、テザー(USDT)、USDコイン(USDC)、ダイ(DAI)などがあります。これらはアルトコイン投資を行う上でのハブ通貨として、非常に重要な役割を担っています。

ガバナンストークン

ガバナンストークンとは、特定の分散型プロトコル(主にDeFiプロジェクト)の運営方針に関する意思決定(ガバナンス)に参加するための投票権として機能する仮想通貨です。

中央集権的な管理者が存在しない分散型プロジェクトでは、今後の開発方針や手数料の変更、新しい機能の追加などを、コミュニティのメンバーで決定する必要があります。その際に、ガバナンストークンの保有量に応じて投票権が与えられます。これにより、プロジェクトの利害関係者(トークン保有者)が、分散的かつ民主的にプロジェクトの未来を決定できる仕組みが実現されています。

ガバナンストークンは、単なる投票権だけでなく、プロジェクトが生み出す収益の一部がトークン保有者に分配されるといった経済的なインセンティブを持つ場合もあります。プロジェクトが成長し、そのガバナンスへの参加価値が高まると、トークン自体の価格も上昇する傾向があります。

代表的なガバナンストークンには、Uniswap(UNI)やAave(AAVE)、Maker(MKR)などがあります。これらのトークンを保有することは、そのプロジェクトの「株主」になるようなイメージに近いと言えるでしょう。

DeFi関連銘柄

DeFi(Decentralized Finance:分散型金融)とは、銀行や証券会社といった中央集権的な仲介者を必要とせず、ブロックチェーン上のプログラム(スマートコントラクト)によって自動的に金融サービスを提供する仕組みの総称です。 そして、DeFi関連銘柄とは、このDeFiエコシステムの中で特定の役割を果たすアルトコインを指します。

DeFiの世界では、以下のような様々な金融取引が可能です。

- 分散型取引所(DEX): ユーザー同士が直接、仮想通貨を交換する。

- レンディング: 仮想通貨を貸し出して利息を得たり、担保を入れて借り入れたりする。

- イールドファーミング: 複数のDeFiプロトコルを組み合わせて高い利回りを狙う。

DeFi関連銘柄には、前述のガバナンストークン(UNI, AAVEなど)のほか、異なるブロックチェーン間のデータ連携を可能にするオラクル系の銘柄(Chainlinkなど)も含まれます。DeFi市場の拡大は、これらの関連銘柄の需要を直接的に押し上げるため、将来性が期待される分野の一つです。

NFT・メタバース関連銘柄

NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)とは、デジタルデータに唯一無二の価値を持たせることができる技術です。 これにより、デジタルアートやゲーム内アイテム、会員権などに、本物であることの証明と所有権を記録できるようになりました。

メタバースとは、インターネット上に構築された三次元の仮想空間のことであり、ユーザーはアバターを介して空間内を自由に移動し、他のユーザーと交流したり、経済活動を行ったりできます。

NFT・メタバース関連銘柄は、これらの分野で利用されるアルトコインを指します。具体的には、以下のような役割を果たします。

- メタバース内の土地やアイテムの購入

- NFTマーケットプレイスでの取引手数料の支払い

- 特定のゲームをプレイすることで得られる報酬(Play-to-Earn)

- メタバースの運営方針を決めるガバナンストークン

代表的な銘柄には、The Sandbox(SAND)、Decentraland(MANA)、Axie Infinity(AXS)などがあります。エンターテインメントやソーシャル分野でのブロックチェーン活用が進むにつれて、これらの銘柄の重要性はさらに増していくと考えられます。

ミームコイン

ミームコインとは、インターネット上のジョークやネタ(ミーム)を元に作られた仮想通貨です。 技術的な革新や明確な実用性を追求するよりも、コミュニティの盛り上がりや話題性を主な価格上昇の原動力としています。

その代表格が、日本の柴犬をモチーフにしたドージコイン(DOGE)です。当初はジョークとして生まれましたが、著名人の発言などをきっかけに知名度が急上昇し、時価総額で上位にランクインするほどの人気銘柄となりました。他にも、シバイヌ(SHIB)などが有名です。

ミームコインは、ファンダメンタルズ(経済的な基礎的条件)よりも、SNSでのトレンドやコミュニティの熱量に価格が大きく左右されるという特徴があります。そのため、価格変動は極めて激しく、ハイリスク・ハイリターンな投資対象です。明確なユースケースが乏しいものが多く、ブームが去ると価格が暴落するリスクも高いため、投資する際には十分な注意が必要です。

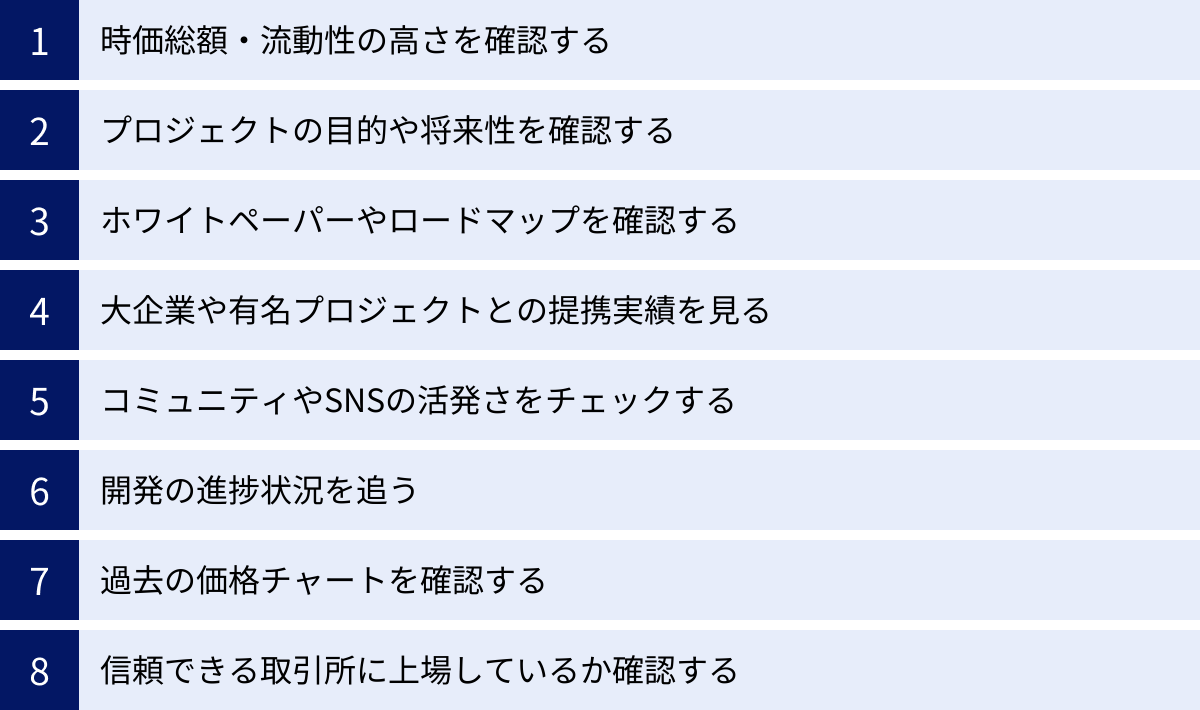

将来性のあるアルトコインの選び方・見分け方

数千種類も存在するアルトコインの中から、将来的に価値を高める可能性のある「お宝銘柄」を見つけ出すのは容易ではありません。しかし、いくつかの重要なチェックポイントを押さえることで、その確率は格段に高まります。ここでは、将来有望なアルトコインを見極めるための8つの具体的な方法を解説します。これらの視点を総合的に用いて、ご自身の投資判断に役立ててください。

時価総額・流動性の高さを確認する

最も基本的かつ重要な指標が「時価総額」と「流動性」です。 これらは、そのアルトコインが市場でどれだけ受け入れられ、信頼されているかを示すバロメーターと言えます。

- 時価総額 (Market Capitalization):

時価総額は「現在の価格 × 発行済(流通)枚数」で計算されます。この数値が大きいほど、そのアルトコインが市場で大きな価値を持っていると評価されていることを意味します。時価総額が高い銘柄は、一般的に多くの投資家から資金が流入しており、価格が比較的安定しやすい傾向があります。また、大規模な資金を持つ機関投資家が投資対象とするのも、主に時価総額の大きい銘柄です。仮想通貨の情報サイト(CoinMarketCapやCoinGeckoなど)で、時価総額ランキングを確認するのが第一歩です。ランキング上位(例えばトップ50やトップ100)に入る銘柄は、それだけで一定の信頼性があると判断できます。 - 流動性 (Liquidity):

流動性とは「取引のしやすさ」を意味し、具体的には「いつでも 원하는 때에 원하는 양을 売買できるか」ということです。流動性が高い銘柄は、取引量(出来高)が多く、売買の注文板が厚いため、大きな金額を取引しても価格が急激に変動しにくい(スリッページが起きにくい)というメリットがあります。逆に流動性が低いと、売りたい時に買い手が見つからず、大幅に価格を下げないと売れない、といった事態に陥る可能性があります。流動性は、各取引所の取引量や、情報サイトで確認できる24時間の取引高(Volume)を見ることで把握できます。時価総額が高く、多くの大手取引所で活発に取引されている銘柄は、流動性が高いと判断して良いでしょう。

プロジェクトの目的や将来性を確認する

そのアルトコインが「どのような課題を解決するために生まれたのか」というプロジェクトの根幹を理解することは、将来性を見極める上で不可欠です。単なるビットコインの模倣ではなく、独自のビジョンや技術的な優位性を持っているかどうかが重要になります。

以下の点をチェックしてみましょう。

- 課題解決の具体性: プロジェクトが解決しようとしている問題は、現実世界に存在する明確な課題でしょうか。例えば、「国際送金の手数料と時間を削減する」「中央集権的なサーバーに依存しないWebサービスを構築する」「サプライチェーンの透明性を高める」など、目的が具体的で社会的な意義が大きいほど、将来的な需要が見込めます。

- 技術的な優位性: 既存の技術(例えばイーサリアム)と比較して、どのような点で優れているのでしょうか。「より速いトランザクション処理速度(スケーラビリティ)」「より低い手数料(ガス代)」「異なるブロックチェーン同士を繋ぐ相互運用性」など、技術的な強みが明確であれば、競合プロジェクトに対する競争力となります。

- ターゲット市場の規模: そのプロジェクトがターゲットとしている市場は、将来的に拡大が見込める分野でしょうか。DeFi、NFT、メタバース、AI、IoTなど、成長産業に関連するプロジェクトは、その波に乗って価値を高める可能性があります。

これらの情報は、プロジェクトの公式サイトや後述するホワイトペーパーで詳しく解説されています。表面的な価格変動だけでなく、その裏側にある「物語」や「ビジョン」に共感できるかどうかも、長期的な投資を続ける上での重要な要素です.

ホワイトペーパーやロードマップを確認する

ホワイトペーパーとロードマップは、プロジェクトの「設計図」と「旅程表」に相当する最も重要な公式ドキュメントです。 これらを読み解くことで、プロジェクトの信頼性や実現可能性を深く評価できます。

- ホワイトペーパー (Whitepaper):

ホワイトペーパーとは、プロジェクトの目的、解決する課題、技術的な仕組み、トークンの役割(トークノミクス)などを詳細に記した文書です。いわば、プロジェクトの「マニフェスト」であり、その質がプロジェクト自体の質を反映しているとも言えます。専門的な内容が多く難解な場合もありますが、少なくとも概要(Abstract)や導入(Introduction)、そしてトークンの用途や配布計画が書かれたセクションには目を通すべきです。内容が曖昧であったり、非現実的な目標ばかりが掲げられていたりする場合は注意が必要です。 - ロードマップ (Roadmap):

ロードマップとは、プロジェクトが将来にわたって達成すべき目標や開発計画を時系列で示した工程表です。例えば、「第3四半期にメインネットをローンチ」「来年には〇〇機能を実装」といった具体的な計画が示されています。このロードマップを見ることで、プロジェクトが順調に進捗しているか、そして将来どのような発展を遂げる可能性があるのかを予測できます。重要なのは、ロードマップが定期的に更新され、計画が着実に実行されているかを確認することです。計画が大幅に遅延していたり、更新が止まっていたりするプロジェクトは、開発が停滞している危険信号と捉えるべきです。

大企業や有名プロジェクトとの提携実績を見る

有力な企業や既存の有名プロジェクトとの提携(パートナーシップ)は、そのアルトコインの信頼性と将来性を測る上で非常に分かりやすい指標です。

大手企業が特定のブロックチェーンプロジェクトと提携するということは、その企業の専門家たちが、その技術や将来性を評価した上で、自社のビジネスに活用できると判断したことを意味します。例えば、世界的な金融機関が特定のアルトコインを送金技術として採用したり、大手IT企業がそのブロックチェーンを自社のクラウドサービスに組み込んだりするようなニュースは、非常に強力なポジティブ材料となります。

このような提携は、以下のようなメリットをもたらします。

- 信頼性の向上: 社会的な信用のある企業が後ろ盾となることで、プロジェクト全体の信頼性が飛躍的に高まります。

- 技術の実用化: 提携によって、プロジェクトの技術が具体的なユースケースとして社会に実装される道筋ができます。

- 資金やリソースの確保: 提携先企業からの資金援助や技術協力により、プロジェクトの開発が加速する可能性があります。

- 認知度の拡大: 提携ニュースが報じられることで、プロジェクトの知名度が一般層にも広がり、新たな投資家を呼び込むきっかけになります。

プロジェクトの公式サイトや公式ブログ、SNSなどで、提携に関する発表がないか定期的にチェックしましょう。ただし、単なる「協力関係」といった曖昧な表現ではなく、具体的な業務提携や技術採用といった、実質的な関係性であることが重要です。

コミュニティやSNSの活発さをチェックする

分散型の性質を持つブロックチェーンプロジェクトにとって、熱心で活発なコミュニティの存在は、プロジェクトの成否を左右する極めて重要な要素です。 開発者だけでプロジェクトが成功することは稀であり、ユーザー、開発者、投資家からなるコミュニティ全体でエコシステムを盛り上げていく必要があります。

コミュニティの活発さを測るには、以下のプラットフォームをチェックするのが有効です。

- X (旧Twitter): プロジェクトの公式アカウントのフォロワー数や、日々の投稿頻度、ユーザーからの「いいね」やリプライ、リポストの数を確認します。重要なアップデートやニュースが迅速に共有されているか、運営がユーザーの質問に誠実に対応しているかなどがポイントです。

- Discord / Telegram: これらは、よりコアなコミュニティメンバーが集まるチャットツールです。開発者とユーザーが直接コミュニケーションを取ったり、技術的な議論が交わされたりしています。チャンネルに参加して、議論の活発さやコミュニティの雰囲気(協力的か、排他的かなど)を肌で感じてみるのがおすすめです。

- Reddit: 海外のプロジェクトでは、Reddit上に専用のコミュニティ(Subreddit)が形成されていることが多くあります。ここでも活発な議論や情報交換が行われています。

コミュニティが活発であることは、単に人気があるというだけでなく、プロジェクトに対する信頼と期待の表れです。多くの人々がプロジェクトに関心を持ち、その発展を支援している証拠と言えるでしょう。

開発の進捗状況を追う

プロジェクトが掲げるロードマップが、実際にどれだけ進んでいるかを確認することも重要です。特に、オープンソースで開発が進められているプロジェクトの場合、その開発状況を客観的に確認できる場所があります。それが「GitHub(ギットハブ)」です。

GitHubは、ソフトウェアのソースコードを管理・公開するためのプラットフォームで、多くのブロックチェーンプロジェクトがここで開発を行っています。GitHubのプロジェクトページを見ることで、以下のような情報を得ることができます。

- コミット (Commit) の頻度: ソースコードの変更履歴がどれくらいの頻度で記録されているか。活発なプロジェクトは、ほぼ毎日何かしらの更新があります。

- コントリビューター (Contributor) の数: 何人の開発者がこのプロジェクトに参加しているか。多くの優秀な開発者が関わっているほど、プロジェクトの信頼性は高まります。

- イシュー (Issue) やプルリクエスト (Pull Request) の状況: バグ報告や機能改善の提案がどれだけあり、それに対して開発チームがどのように対応しているか。

技術的な知識がなくても、GitHubの更新頻度や開発者の数を見るだけで、そのプロジェクトが「生きている」か「停滞している」かのおおよその雰囲気を掴むことができます。長期間にわたって全く更新がないプロジェクトは、開発が放棄されている可能性が高いため、投資対象としては避けるべきでしょう。

過去の価格チャートを確認する

テクニカル分析の観点も、アルトコイン選びにおいて参考になります。過去の価格チャートを分析することで、その銘柄の値動きの癖や、市場全体の動向に対する耐性を読み取ることができます。

特に注目すべきは以下の点です。

- 長期的なトレンド: 全期間(All)のチャートを表示して、長期的に価格が右肩上がりになっているかを確認します。一時的な急騰だけでなく、着実に下値を切り上げている銘柄は、安定した需要がある証拠です。

- 暴落時の回復力: 2021年の仮想通貨バブル崩壊時など、市場全体が大きく下落した際に、そのアルトコインがどの程度価格を下げ、その後どれくらいの期間で回復したかを見ます。他の銘柄に比べて下落率が低かったり、回復が早かったりする銘柄は、下支えする強い買い需要がある(ファンダメンタルズが強い)と推測できます。

- 最高値(All-Time High, ATH)からの距離: 現在の価格が、過去の最高値からどのくらいの位置にあるかを確認します。最高値から大きく下落している銘柄は、割安と捉えることもできますが、同時に人気が離散してしまった可能性も示唆します。なぜ価格が下落したのか、その理由をファンダメンタルズと照らし合わせて考えることが重要です。

ただし、過去の価格が未来の価格を保証するものではない点には注意が必要です。チャート分析は、あくまで判断材料の一つとして活用しましょう。

信頼できる取引所に上場しているか確認する

どの仮想通貨取引所で取り扱われているかは、そのアルトコインの信頼性を測る上で非常にシンプルかつ効果的な指標です。

世界的に有名で規制を遵守している大手取引所(例えば、Coinbase、Binance、Krakenなど)や、日本の金融庁の認可を受けた国内取引所は、新しい仮想通貨を上場させる際に、厳しい審査プロセスを設けています。審査では、プロジェクトの技術、セキュリティ、将来性、法的コンプライアンスなど、多角的な観点から評価が行われます。

つまり、これらの信頼できる取引所に上場しているということは、その取引所の専門家による「お墨付き」を得ていると考えることができます。これにより、投資家は詐欺的なプロジェクトや技術的に脆弱なプロジェクトをある程度スクリーニング(ふるい分け)できます。

また、複数の大手取引所に上場している銘柄は、流動性が確保され、より多くの投資家がアクセスできるため、価格の安定性にも繋がります。逆に、無名の小規模な取引所や分散型取引所(DEX)でしか取引できない銘柄は、信頼性や流動性の面でリスクが高いと言えるでしょう。まずは、自分が利用している、あるいは信頼できると考えている取引所で取り扱っているアルトコインの中から、投資先を探し始めるのが安全なアプローチです。

将来性のあるアルトコインおすすめ10選

ここでは、前述した「選び方」の基準に基づき、2025年以降も成長が期待される将来性の高いアルトコインを10銘柄厳選して紹介します。各コインが持つ独自の特徴や技術、そして将来の展望を理解することで、より深いレベルでの投資判断が可能になります。

| 銘柄名(ティッカー) | 概要 | 主な特徴・強み |

|---|---|---|

| イーサリアム(ETH) | スマートコントラクトを搭載したDAppsプラットフォームの王道 | 圧倒的な開発者コミュニティとエコシステム、PoS移行による環境負荷低減 |

| リップル(XRP) | 国際送金に特化した決済プロトコル | 高速・低コストな送金、多数の金融機関との提携実績 |

| カルダノ(ADA) | 学術的なアプローチで開発される高信頼性ブロックチェーン | 査読付き論文に基づく厳密な開発、高い分散性とセキュリティ |

| ソラナ(SOL) | 高速・低コストを実現する「イーサリアムキラー」の代表格 | 独自のコンセンサスアルゴリズムによる圧倒的な処理性能 |

| ポルカドット(DOT) | 異なるブロックチェーンを繋ぐ「相互運用性」を実現 | パラチェーンによるスケーラビリティと柔軟なシステム構築 |

| ポリゴン(MATIC) | イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決するレイヤー2ソリューション | イーサリアムのセキュリティを活用しつつ、高速・低コストな取引を提供 |

| チェーンリンク(LINK) | ブロックチェーンと実世界データを繋ぐ「オラクル」のリーダー | 分散型オラクルネットワークによる高い信頼性、多くのDeFiで採用 |

| アバランチ(AVAX) | DeFiに最適化された高速・スケーラブルなプラットフォーム | サブネットによる独自ブロックチェーン構築の容易さ、高い処理能力 |

| ライトコイン(LTC) | ビットコインを補完する「デジタルシルバー」 | ビットコインより高速な決済、発行上限枚数の多さ、安定した実績 |

| ビットコインキャッシュ(BCH) | ビットコインから分裂した決済利用を重視する通貨 | ブロックサイズの拡大による高速・安価な日常決済の実現 |

① イーサリアム(ETH)

イーサリアムは、アルトコインの王様とも呼ばれる存在であり、時価総額ランキングでは常にビットコインに次ぐ2位を維持しています。 その最大の特徴は、「スマートコントラクト」という機能をブロックチェーン上に初めて本格的に実装した点です。

スマートコントラクトとは、あらかじめ設定されたルールに従って、契約や取引を自動的に実行するプログラムのことです。これにより、イーサリアムのブロックチェーン上では、単なる送金だけでなく、DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、DApps(分散型アプリケーション)といった、より複雑で高度なアプリケーションを構築することが可能になりました。現在存在する多くのアルトコインは、このイーサリアムの仕組みに影響を受けて誕生しています。

将来性:

イーサリアムの将来性を語る上で欠かせないのが、コンセンサスアルゴリズムをPoW(プルーフ・オブ・ワーク)からPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へと移行した「The Merge」という大型アップデートです。これにより、電力消費量を99%以上削減し、環境問題への懸念を払拭しました。今後は、「シャーディング」と呼ばれる技術の導入により、トランザクションの処理能力を飛躍的に向上させる計画が進んでおり、スケーラビリティ問題の解決が期待されています。圧倒的な開発者コミュニティと、既に確立された巨大なエコシステムは、他の追随を許さない最大の強みであり、今後もブロックチェーンプラットフォームの中心であり続ける可能性が高いでしょう。

② リップル(XRP)

リップル(XRP)は、主に国際送金の分野で革命を起こすことを目的として開発されたアルトコインです。 現在の国際送金は、複数の銀行を経由するため、手数料が高く、着金までに数日を要するという課題を抱えています。XRPは、この課題を解決するために、高速かつ低コストな決済手段を提供します。

XRP Ledgerという独自の分散型台帳技術を用いることで、取引の承認(決済)はわずか3〜5秒で完了し、その手数料も極めて安価です。この特性を活かし、世界中の金融機関や送金業者が、自社の送金ネットワークにXRPを活用する「ODL(On-Demand Liquidity)」というソリューションが提供されています。

将来性:

リップル社の将来性は、米証券取引委員会(SEC)との裁判の動向に大きく左右されてきましたが、近年はリップル社に有利な判決が出るなど、不確実性が徐々に解消されつつあります。既に世界中の数百の金融機関と提携関係を結んでおり、そのネットワークは他のプロジェクトにはない大きな強みです。今後、各国の規制が整備され、国際送金におけるブリッジ通貨としての採用がさらに進めば、XRPの需要は飛躍的に高まる可能性があります。CBDC(中央銀行デジタル通貨)のプラットフォームとしての活用も模索されており、金融インフラとしての役割が期待されています。

③ カルダノ(ADA)

カルダノ(ADA)は、「科学的な哲学と学術的なアプローチ」を基盤として開発が進められているブロックチェーンプラットフォームです。 イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となってプロジェクトを進めています。

その最大の特徴は、全ての技術開発が、世界中の学者や専門家による査読(ピアレビュー)を経た論文に基づいて行われる点です。この厳密なプロセスにより、高いセキュリティ、持続可能性、そしてスケーラビリティを兼ね備えた、非常に信頼性の高いブロックチェーンの構築を目指しています。コンセンサスアルゴリズムには、独自の「Ouroboros(ウロボロス)」というPoSを採用しており、エネルギー効率と分散性を両立させています。

将来性:

カルダノは「第三世代のブロックチェーン」を標榜しており、イーサリアムなどが抱える課題を根本から解決することを目指しています。開発は段階的に進められており、スマートコントラクトの実装やサイドチェーンの導入など、ロードマップに沿って着実に機能が拡張されています。特に、アフリカなどの新興国において、IDソリューションや金融インフラを提供することに力を入れており、長期的に巨大な市場を開拓するポテンシャルを秘めています。開発のスピードは他のプロジェクトに比べてゆっくりに見えるかもしれませんが、その堅実さと信頼性の高さが、長期的な投資家からの支持を集めています。

④ ソラナ(SOL)

ソラナ(SOL)は、「イーサリアムキラー」の筆頭格として注目を集める、非常に高い処理性能を誇るブロックチェーンプラットフォームです。 その最大の特徴は、「Proof of History (PoH)」という独自の技術と、既存のPoSを組み合わせたコンセンサスアルゴリズムにあります。

PoHは、トランザクションが発生した順序を正確に記録することで、ブロックチェーン全体での合意形成を効率化する仕組みです。これにより、ソラナは理論上、1秒間に数万件という、クレジットカードに匹敵するトランザクション処理能力(TPS)を実現し、同時に取引手数料(ガス代)を極めて低く抑えることに成功しました。この高速・低コストという特性から、DeFiやNFT、ブロックチェーンゲームなど、高速な処理が求められる分野で急速に採用が広がっています。

将来性:

ソラナは、その圧倒的なパフォーマンスを武器に、イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題に悩む開発者やユーザーの受け皿として、急速にエコシステムを拡大させてきました。過去にはネットワークの停止が何度か発生し、安定性への懸念が指摘されましたが、継続的なアップデートにより改善が進められています。大手企業との提携も活発であり、例えば分散型物理インフラネットワーク(DePIN)や決済分野でのユースケース開拓が期待されています。イーサリアムとの競争は続きますが、高性能ブロックチェーンとしての地位を確立しつつあり、今後のエコシステムの成熟が価格を左右する重要な鍵となるでしょう。

⑤ ポルカドット(DOT)

ポルカドット(DOT)は、異なるブロックチェーン同士を繋ぎ、相互にデータや資産をやり取りできる「相互運用性(インターオペラビリティ)」の実現を目指すプロジェクトです。 こちらもイーサリアムの共同創設者の一人であるギャビン・ウッド氏が主導しています。

ポルカドットの中心には「リレーチェーン」というメインのブロックチェーンがあり、その周りに「パラチェーン」と呼ばれる個別のブロックチェーンを接続できる構造になっています。各パラチェーンは、ゲーム専用、DeFi専用といった特定の用途に特化して開発でき、それぞれが独立してトランザクションを処理するため、ネットワーク全体のスケーラビリティが向上します。そして、リレーチェーンを介して、これらの異なるパラチェーン同士が安全に通信できるのが最大の強みです。

将来性:

多くのブロックチェーンが乱立する現代において、「ブロックチェーンのインターネット」を目指すポルカドットのビジョンは非常に重要です。特定のチェーンに依存することなく、様々なブロックチェーンの強みを組み合わせたアプリケーション開発が可能になるため、Web3.0時代の基盤技術となるポテンシャルを秘めています。DOTトークンは、パラチェーンを接続するためのオークションや、ネットワークのガバナンス、ステーキングなどに使用されます。エコシステムの拡大にはパラチェーンオークションの勝者がどれだけ魅力的なプロジェクトであるかにかかっており、今後どのようなユースケースが生まれるかが注目されています。

⑥ ポリゴン(MATIC)

ポリゴン(MATIC)は、イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)を解決するために生まれたプロジェクトです。 イーサリアムの「レイヤー2スケーリングソリューション」として最も成功している例の一つと言えます。

ポリゴンは、イーサリアムのブロックチェーンに接続された、独立したサイドチェーンとして機能します。ユーザーはイーサリアム上の資産をポリゴンチェーンに移動させることで、イーサリアムの堅牢なセキュリティの恩恵を受けつつ、ポリゴンが提供する高速かつ低コストな環境で取引を行うことができます。 これにより、DeFiやNFTゲームなど、イーサリアム上では手数料が高すぎて利用しづらかったアプリケーションが、ポリゴン上で活発に開発・利用されています。

将来性:

イーサリアムの成長とともに、そのエコシステムを補完するポリゴンの重要性はますます高まっています。今後は、zk-Rollupsなどの最先端スケーリング技術を統合した「Polygon 2.0」へのアップグレードが計画されており、イーサリアムとよりシームレスに連携し、無限のスケーラビリティを提供する「インターネットの価値レイヤー」となることを目指しています。多くの大手企業がWeb3.0への参入の足がかりとしてポリゴンを採用しており、その提携実績は他のプロジェクトを圧倒しています。イーサリアムエコシステムが続く限り、ポリゴンの需要も安定して続くと考えられます。

⑦ チェーンリンク(LINK)

チェーンリンク(LINK)は、ブロックチェーン(スマートコントラクト)と、ブロックチェーン外の現実世界のデータやシステムを安全に接続する「分散型オラクルネットワーク」を提供するプロジェクトです。

スマートコントラクトは、ブロックチェーン内部の情報しか参照できず、それだけでは自己完結してしまいます。例えば、「A社の株価が100ドルになったら支払いを実行する」というスマートコントラクトを作るには、信頼できる株価データをブロックチェーン上に提供する必要があります。この「橋渡し」の役割を担うのがオラクルです。チェーンリンクは、単一のデータソースに依存する中央集権的なオラクルとは異なり、複数の独立したノード(情報提供者)からデータを集めて検証することで、データの正確性と信頼性を担保する「分散型」の仕組みを提供しています。

将来性:

DeFi、保険、サプライチェーン管理など、スマートコントラクトが実社会で活用されるためには、信頼できるオラクルが不可欠です。チェーンリンクは、このオラクル分野で圧倒的なシェアを誇るデファクトスタンダードとなっており、数多くの主要なDeFiプロジェクトで採用されています。今後、ブロックチェーン技術の社会実装が進めば進むほど、チェーンリンクの需要は必然的に増加していきます。異なるブロックチェーン間での通信を可能にするCCIP(クロスチェーン相互運用性プロトコル)も開発しており、その重要性はますます高まっていくでしょう。

⑧ アバランチ(AVAX)

アバランチ(AVAX)は、DeFi(分散型金融)領域での利用に最適化された、高い処理能力とスケーラビリティを誇るブロックチェーンプラットフォームです。 「イーサリアムキラー」の一角として、ソラナと並び称されることが多い存在です。

アバランチの最大の特徴は、独自の「アバランチ・コンセンサス」というアルゴリズムと、「サブネット(Subnet)」と呼ばれる仕組みにあります。アバランチ・コンセンサスは、多数のノードが迅速に合意形成できる革新的な技術で、1秒未満という高速なファイナリティ(取引の最終確定)を実現します。サブネットは、企業やプロジェクトが独自のルールを持つカスタマイズされたブロックチェーンを簡単に立ち上げることができる機能です。これにより、アプリケーションごとに最適化されたネットワークを構築でき、メインネットワークの負荷を分散させることができます。

将来性:

アバランチは、イーサリアムとの互換性を持ちながら、高速・低コストな環境を提供するため、多くのDeFiプロジェクトやNFTゲームを惹きつけています。特に、大手ゲーム会社や金融機関が、独自のブロックチェーンを構築するためのプラットフォームとしてサブネット技術に注目しており、今後の大規模な採用が期待されています。エコシステムを拡大するためのインセンティブプログラムも積極的に展開しており、開発者コミュニティの成長とともに、プラットフォーム全体の価値が高まっていくことが予想されます。

⑨ ライトコイン(LTC)

ライトコイン(LTC)は、2011年に誕生した、仮想通貨の中でも非常に歴史の古いアルトコインです。 ビットコインのソースコードを基にしており、「ビットコインが金(Gold)であるならば、ライトコインは銀(Silver)である」というコンセプトを掲げています。

ビットコインの課題を改善する目的で作られており、主な違いは以下の通りです。

- ブロック生成時間: ビットコインが約10分なのに対し、ライトコインは約2.5分と4倍速い。これにより、より迅速な取引承認が可能。

- 発行上限枚数: ビットコインが2100万枚なのに対し、ライトコインは8400万枚と4倍多い。

これらの特徴から、ライトコインはビットコインのような価値の保存手段というよりは、日常的な少額決済での利用を主な目的としています。

将来性:

長年にわたって安定して稼働してきた実績と、高い知名度、そして多くの取引所やウォレットでサポートされている点が最大の強みです。派手な技術革新はありませんが、その分、信頼性は高く、決済手段としての地位を確立しています。プライバシー機能を向上させる「MimbleWimble」の導入など、技術的なアップデートも継続的に行われています。仮想通貨市場が成熟し、決済手段としての実用性が重視されるようになれば、ビットコインを補完する存在として、ライトコインの価値が再評価される可能性があります。

⑩ ビットコインキャッシュ(BCH)

ビットコインキャッシュ(BCH)は、2017年にビットコインからハードフォーク(分裂)して誕生したアルトコインです。 分裂の主な原因は、ビットコインのスケーラビリティ問題に関するコミュニティ内の意見の対立でした。

ビットコインキャッシュの支持者たちは、ビットコインをサトシ・ナカモトが本来意図した「P2Pの電子現金システム(A Peer-to-Peer Electronic Cash System)」、つまり日常的な決済手段として機能させるべきだと主張しました。そのために、ビットコインのブロックサイズの上限(当時は1MB)を大幅に引き上げ、より多くの取引を一度に処理できるようにしました。これにより、ビットコインよりも高速かつ安価な手数料での取引が可能になっています。

将来性:

ビットコインキャッシュは、「決済通貨」としての実用性を追求し続けており、BCHを利用できる店舗やサービスが世界中に広がっています。スマートコントラクト機能の導入や、トークン発行機能(SLP)など、ユースケースを拡大するための開発も進められています。ビットコイン(BTC)が「デジタルゴールド」としての地位を固める一方で、ビットコインキャッシュ(BCH)は「デジタルキャッシュ」としての道を歩んでおり、両者は棲み分けが進んでいます。仮想通貨による決済がより一般的になる未来が来れば、その実用性の高さからビットコインキャッシュの需要も高まる可能性があります。

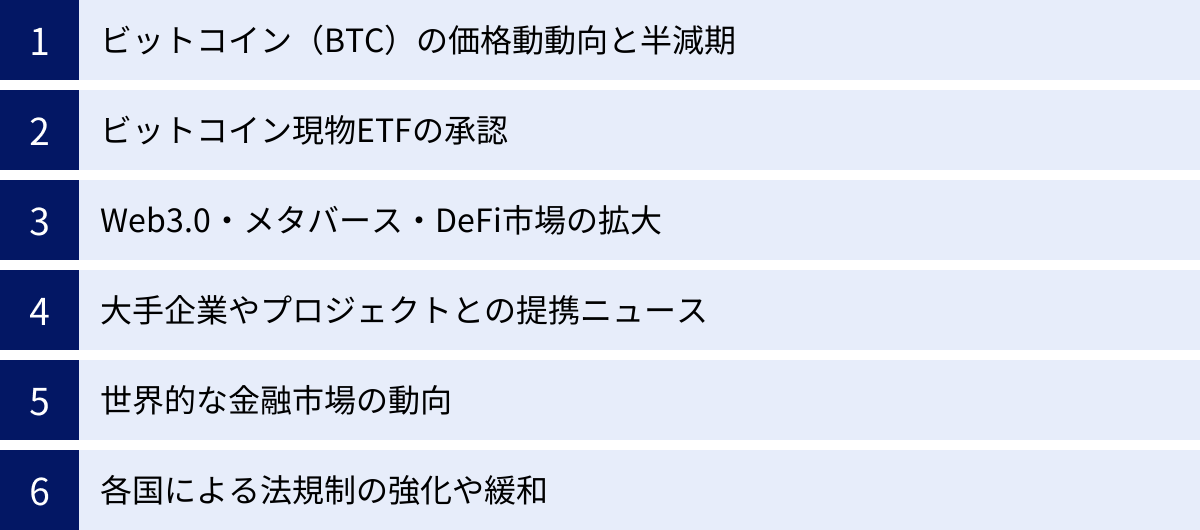

アルトコインの将来性と今後の価格を予想するポイント

アルトコインの価格は、個々のプロジェクトの進捗だけでなく、より大きなマクロ経済や仮想通貨市場全体の動向に強く影響されます。2025年以降の将来性を見通す上で、投資家が注目すべき6つの重要なポイントを解説します。これらの要因を総合的に理解することで、市場の大きな流れを読み解くヒントが得られます。

ビットコイン(BTC)の価格動向と半減期

アルトコイン市場の動向を占う上で、基軸通貨であるビットコイン(BTC)の価格動向を無視することはできません。 多くのアルトコインはビットコイン建て(例: ETH/BTC)でも取引されており、ビットコインの価格が上昇すると、市場全体に資金が流入し、アルトコインも追随して上昇する傾向があります(全面高)。逆にビットコインが下落すると、市場全体から資金が流出し、アルトコインはビットコイン以上に大きく下落することが多いです(全面安)。

特に注目すべきイベントが「半減期」です。半減期とは、約4年に一度、ビットコインの新規発行枚数(マイニング報酬)が半分になるイベントのことです。これにより、ビットコインの供給量が減少し、希少性が高まるため、価格上昇の要因になると考えられています。

過去の半減期(2012年、2016年、2020年)の後には、いずれもビットコイン価格が大きく上昇し、それに続いてアルトコイン市場も活況を呈する「アルトシーズン」が訪れるというアノマリー(経験則)があります。これは、ビットコインで利益を得た投資家が、その利益をよりリスクの高いアルトコインに再投資することで、アルトコイン全体の価格が押し上げられる現象です。

次回の半減期は2024年に発生したため、2025年にかけて、過去のサイクルのように本格的なアルトシーズンが到来するのではないかという期待が高まっています。このサイクルを理解することは、アルトコイン投資のタイミングを計る上で非常に重要です。

ビットコイン現物ETFの承認

2024年1月に米国でビットコイン現物ETF(上場投資信託)が承認されたことは、仮想通貨市場の歴史における画期的な出来事でした。 これにより、これまで仮想通貨への投資に障壁を感じていた機関投資家や個人投資家が、証券口座を通じて間接的にビットコインを保有できるようになりました。

ビットコイン現物ETFの承認がアルトコインに与える影響は、主に以下の2点です。

- 市場への大規模な資金流入: 年金基金や資産運用会社といった機関投資家からの莫大な資金が、ETFを通じて仮想通貨市場に流入することが期待されます。これにより市場全体の流動性が高まり、価格の安定化にも繋がります。ビットコイン価格の上昇は、前述の通りアルトコイン市場にも好影響を与えます。

- 仮想通貨の資産クラスとしての認知: 規制当局の厳しい審査を経てETFが承認されたという事実は、仮想通貨が正式な資産クラスとして社会的に認められたことを意味します。この信頼性の向上は、市場全体のイメージアップに繋がり、イーサリアムなど他の主要なアルトコインの現物ETF承認への期待感も高めます。実際にイーサリアム現物ETFも承認されており、今後他のアルトコインにもこの動きが波及する可能性があります。

ETFの動向、特に資金の純流入額などは、市場のセンチメント(投資家心理)を測る重要な指標として、今後も注視していく必要があります。

Web3.0・メタバース・DeFi市場の拡大

アルトコインの多くは、単なる投機の対象ではなく、Web3.0、メタバース、DeFi(分散型金融)といった次世代のインターネットや金融システムの基盤技術として開発されています。したがって、これらの市場が拡大すれば、そのインフラとなるアルトコインの需要も必然的に増加します。

- Web3.0: ブロックチェーン技術を基盤とした、より分散的でユーザー主権の新しいインターネットの概念です。特定の企業にデータが集中する現代のWeb2.0の課題を解決するものとして期待されています。

- メタバース: 3Dの仮想空間。アバターを介して交流や経済活動が行われ、その中での土地やアイテムの所有権を証明するためにNFTや関連するアルトコインが利用されます。

- DeFi: 銀行などの仲介者を介さずに金融サービスを提供する仕組み。DeFi市場の総預かり資産(TVL)の増減は、関連アルトコインの価値に直結します。

これらの市場はまだ黎明期にありますが、大手IT企業や金融機関が巨額の投資を行っており、今後の成長ポテンシャルは計り知れません。特定のアルトコインが、これらの成長分野でデファクトスタンダード(事実上の標準)となることができれば、その価値は長期的に大きく上昇するでしょう。各分野の市場規模やユーザー数の成長率を追うことは、関連アルトコインの将来性を占う上で重要です。

大手企業やプロジェクトとの提携ニュース

個別のアルトコインの価格を大きく動かす要因として、大手企業や有名プロジェクトとの提携ニュースは非常にインパクトがあります。「選び方」の章でも触れましたが、これはプロジェクトの技術やビジョンが、外部の専門家によって客観的に評価された証拠となるからです。

例えば、以下のようなニュースは市場からポジティブに受け止められます。

- 世界的な決済企業が、あるアルトコインを国際送金ネットワークに採用する。

- 大手クラウドサービスプロバイダーが、特定のブロックチェーンを自社のサービスに統合し、企業が簡単にDAppsを開発できるようにする。

- 有名なゲーム会社が、自社の人気タイトルにNFTを導入し、その取引に特定のアルトコインを使用する。

これらの提携は、単なる期待感だけでなく、具体的な実需を生み出します。提携先の企業が持つ巨大な顧客基盤やブランド力を活用できるため、プロジェクトの普及が一気に加速する可能性があるのです。投資を検討しているアルトコインの公式発表や、信頼できる仮想通貨専門メディアのニュースは、常にチェックしておくべき情報源です。

世界的な金融市場の動向

仮想通貨は、今や独立した市場ではなく、株式や債券などと同様に、世界的な金融市場全体の動向と密接に連動しています。特に、米国の金融政策は仮想通貨市場に絶大な影響力を持っています。

- 金利政策: 米国の中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)が金利を引き上げる「金融引き締め」の局面では、銀行預金などの安全資産の魅力が高まるため、株式や仮想通貨といったリスクの高い資産からは資金が流出しやすくなります。逆に、金利を引き下げる「金融緩和」の局面では、市場にお金が溢れ、リスク資産に資金が向かいやすくなるため、仮想通貨市場にとっては追い風となります。

- インフレ率: 高いインフレは法定通貨の価値を低下させるため、発行上限のあるビットコインなどが「インフレヘッジ(インフレ対策)」の資産として注目されることがあります。

- 地政学リスク: 戦争や紛争、政治的な不安定さは、金融市場全体に不確実性をもたらし、投資家のリスク回避姿勢を強めるため、仮想通貨価格の下落要因となることがあります。

FRBの政策金利発表(FOMC)や、消費者物価指数(CPI)などの重要な経済指標の発表スケジュールは、短期的な価格変動を予測する上で必ず確認しておくべきです。

各国による法規制の強化や緩和

仮想通貨市場の健全な発展のためには、適切な法規制の整備が不可欠です。しかし、そのプロセスは国によって様々であり、規制の動向は市場の不確実性要因にも、成長促進要因にもなり得ます。

- 規制強化の動き:

マネーロンダリング対策(AML)や、投資家保護の観点から規制が強化されることがあります。例えば、特定の種類のアルトコイン(プライバシーコインなど)の取引を禁止したり、取引所に対するライセンス要件を厳格化したりする動きです。また、SEC(米証券取引委員会)が特定のアルトコインを「未登録有価証券」とみなし、プロジェクトを提訴するケースは、該当するアルトコインだけでなく市場全体にネガティブな影響を与えます。 - 規制緩和・整備の動き:

一方で、仮想通貨を正式な資産として認め、税制を明確化したり、企業が事業を行いやすい環境を整えたりする動きは、市場にとって非常にポジティブです。国としてビットコインを法定通貨に採用する例や、仮想通貨関連企業を誘致するための特区を設ける動きも見られます。明確でバランスの取れたルールが整備されることは、機関投資家が安心して市場に参入するための前提条件であり、長期的な市場の成長に繋がります。

主要国(米国、欧州、日本、中国など)の規制当局や政府の発表には、常にアンテナを張っておく必要があります。これらのマクロな視点を持つことで、目先の価格変動に一喜一憂することなく、長期的な視野に立った投資戦略を立てることが可能になります。

アルトコインに投資する際のリスクと注意点

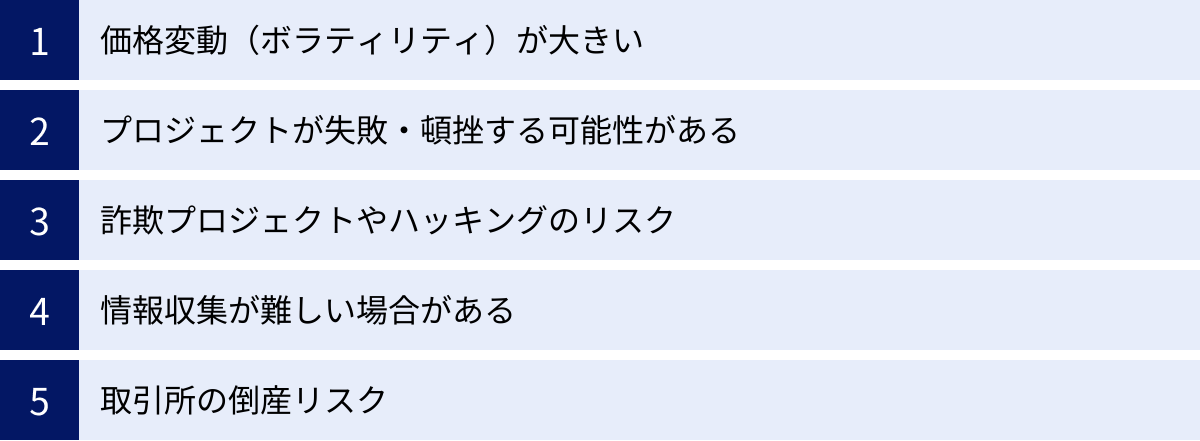

アルトコインは高いリターンが期待できる一方で、ビットコインや伝統的な金融商品とは比較にならないほどのリスクを内包しています。将来性のある銘柄を見極め、大きな利益を得るためには、その裏側にある危険性を十分に理解し、備えておくことが不可欠です。ここでは、アルトコイン投資に踏み出す前に必ず知っておくべき5つの主要なリスクと注意点を解説します。

価格変動(ボラティリティ)が大きい

アルトコイン投資における最大のリスクは、その極めて大きな価格変動(ボラティリティ)です。 1日で価格が数十パーセント上下することは日常茶飯事で、場合によっては数倍になったり、逆に数分の一になったりすることもあります。

この高いボラティリティの要因は複数あります。

- 市場規模の小ささ: ビットコインですら、株式市場や為替市場と比較すればまだ規模が小さいです。アルトコインはさらに規模が小さいため、比較的少額の資金が流入・流出するだけで価格が大きく動いてしまいます。

- 投機的な資金: 市場参加者の中には、短期的な利益を狙う投機筋が多く含まれます。彼らの売買が価格の乱高下を助長します。

- 情報の非対称性: プロジェクトに関するポジティブまたはネガティブなニュース、あるいは単なる噂によって、価格が過剰に反応しやすい性質があります。

- 流動性の問題: 特に時価総額の低いアルトコインは、取引量が少ないため、まとまった量を売買しようとすると価格が大きく動いてしまいます(スリッページ)。

【注意点と対策】

このリスクに対処するためには、必ず「余剰資金」で投資を行うことが鉄則です。生活費や将来のために必要なお金を投じてしまうと、価格が下落した際に冷静な判断ができなくなり、狼狽売り(パニック売り)をして大きな損失を被る原因となります。また、一つのアルトコインに全資金を集中させるのではなく、複数の銘柄や他の資産クラス(株式など)に分散投資することで、リスクを低減させることも有効です。

プロジェクトが失敗・頓挫する可能性がある

華々しいビジョンを掲げてスタートしたアルトコインプロジェクトが、すべて成功するわけではありません。むしろ、その多くは志半ばで失敗・頓挫し、価値がゼロに近くなってしまうのが現実です。

プロジェクトが失敗する主な原因には、以下のようなものがあります。

- 技術的な課題: 計画していた技術開発が難航し、ロードマップ通りに進まない。あるいは、競合する他のプロジェクトに技術的に劣ってしまう。

- 資金難: プロジェクトを継続するための運営資金が底をついてしまう。

- 需要の欠如: 素晴らしい技術を開発したものの、実際にそれを利用するユーザーや企業が現れず、エコシステムが形成されない。

- 開発チームの内紛や離脱: 中核となる開発メンバーがチームを去ってしまい、プロジェクトが停滞する。

- 法的・規制上の問題: プロジェクトが法規制に抵触し、事業を継続できなくなる。

【注意点と対策】

このリスクを見極めるためには、「選び方」の章で解説したように、ホワイトペーパーやロードマップを精査し、開発の進捗状況(GitHubの更新など)を定期的に追うことが重要です。コミュニティの活動が停滞していないか、公式からの情報発信が途絶えていないかも重要なチェックポイントです。夢物語のようなビジョンだけでなく、それを実現するための現実的な計画と実行力があるかを見極める必要があります。

詐欺プロジェクトやハッキングのリスク

残念ながら、仮想通貨の世界は詐欺師やハッカーにとっても魅力的な市場であり、投資家を狙った詐欺プロジェクト(スキャム)が後を絶ちません。

代表的な詐欺の手口には、以下のようなものがあります。

- ラグプル (Rug Pull): 開発者が投資家から資金を集めた後、突然プロジェクトを放棄し、資金を持ち逃げする行為。「出口詐欺」とも呼ばれます。特に分散型取引所(DEX)に上場したばかりの草コインで多く見られます。

- フィッシング詐欺: 有名なプロジェクトや取引所の公式サイトを装った偽サイトに誘導し、パスワードや秘密鍵(シードフレーズ)を盗み取ります。

- パンプ・アンド・ダンプ: 詐欺グループが特定のアルトコインを意図的に買い煽って価格を吊り上げ(パンプ)、情報に釣られた一般投資家が買ったところで一気に売り抜けて利益を得る(ダンプ)手口です。

また、プロジェクト自体のスマートコントラクトに脆弱性があり、ハッカーによって大量の資金が盗まれてしまう事件も頻繁に発生しています。ハッキング被害に遭ったプロジェクトのトークン価格は、当然ながら暴落します。

【注意点と対策】

「必ず儲かる」「リターン100倍保証」といった、あまりにも美味しすぎる話はまず詐欺を疑うべきです。公式サイトのURLが正しいか常に確認し、安易にウォレットを接続したり、秘密鍵を入力したりしないことが重要です。また、スマートコントラクトの監査(Audit)を信頼できる企業から受けているかどうかも、プロジェクトの安全性を測る一つの指標になります。

情報収集が難しい場合がある

将来性のあるアルトコインを発掘するためには、質の高い情報を継続的に収集することが不可欠ですが、これにはいくつかの困難が伴います。

- 言語の壁: 多くの有望なプロジェクトは海外で生まれるため、公式サイトやホワイトペーパー、コミュニティでの議論は基本的に英語で行われます。正確な情報を得るためには、ある程度の英語読解力が必要になります。

- 情報の真偽判断: SNSなどでは、根拠のない噂や意図的に価格を操作しようとする煽り情報(FUDやFOMO)が溢れています。玉石混交の情報の中から、本当に信頼できる情報源を見つけ出し、真偽を見極めるリテラシーが求められます。

- 技術的な専門性: プロジェクトの優位性を正しく評価するためには、ブロックチェーンや暗号技術に関する専門的な知識が必要になる場面も少なくありません。初心者がその本質的な価値を理解するのは容易ではない場合があります。

【注意点と対策】

まずは、プロジェクトの公式サイトや公式ブログ、公式X(旧Twitter)アカウントといった一次情報にあたることを基本としましょう。その上で、複数の信頼できる仮想通貨専門メディアや、評判の良いアナリストの意見を参考にし、多角的な視点から情報を評価する癖をつけることが大切です。一つの情報源を鵜呑みにせず、常に「なぜそう言えるのか?」という批判的な視点を持つように心がけましょう。

取引所の倒産リスク

アルトコインは、通常、仮想通貨取引所を通じて売買し、そのまま取引所のウォレットに保管している人が多いでしょう。しかし、その取引所自体が経営破綻したり、大規模なハッキング被害に遭ってしまったりするリスクもゼロではありません。

過去には、海外の大手取引所であったFTXや、日本の取引所であったマウントゴックスが破綻し、多くのユーザーが資産を引き出せなくなるという事件が発生しました。取引所に預けている仮想通貨は、法的には自分の所有物ではなく、取引所に対する債権とみなされる場合があり、倒産手続きによっては資産が全額返還されない可能性もあります。

【注意点と対策】

このリスクを軽減するためには、以下の対策が有効です。

- 信頼できる取引所を選ぶ: 日本国内であれば、金融庁の認可を受け、顧客資産の分別管理やセキュリティ対策がしっかりしている取引所を選びましょう。

- 複数の取引所に資産を分散させる: 一つの取引所に全資産を集中させず、複数の取引所に口座を開設して資産を分けておくことで、万が一の際のリスクを分散できます。

- 自己管理ウォレット(コールドウォレット)の利用: 最も安全な方法は、取引所に資産を置きっぱなしにせず、自分で秘密鍵を管理するハードウェアウォレットなどの「コールドウォレット」に資産を移して保管することです。ただし、この場合は秘密鍵の管理責任をすべて自分自身で負うことになります。

これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが、アルトコイン投資で成功するための前提条件となります。

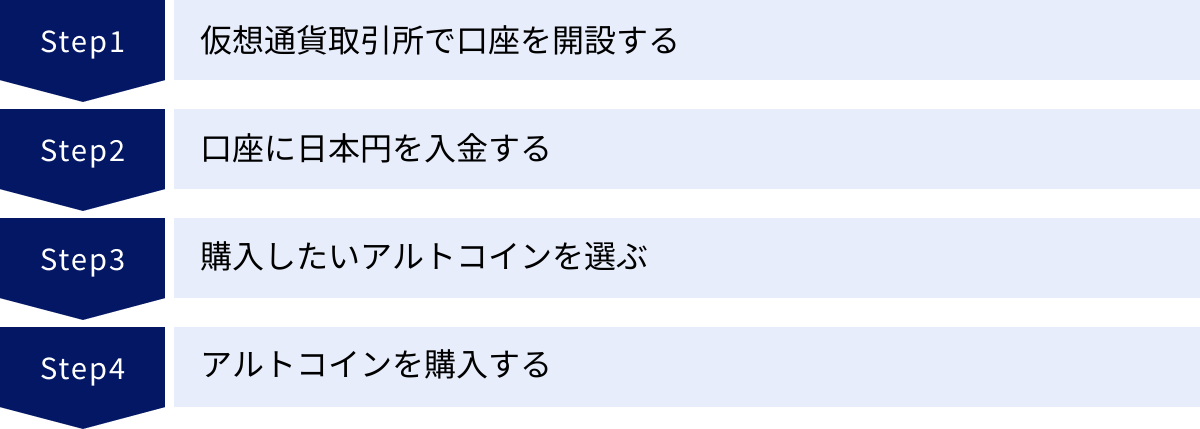

初心者でも簡単!アルトコインの始め方・買い方4ステップ

将来性のあるアルトコインに投資してみたいと思っても、「何から手をつければ良いのか分からない」という初心者の方も多いでしょう。しかし、手順さえ分かっていれば、アルトコインの購入は決して難しくありません。ここでは、誰でも簡単にアルトコイン投資を始められるように、具体的な4つのステップに分けて解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

アルトコインを購入するための最初のステップは、仮想通貨取引所で口座を開設することです。 仮想通貨取引所は、日本円と仮想通貨を交換してくれる場所であり、アルトコイン投資の玄関口となります。

【口座開設に必要なもの】

口座開設はスマートフォンやパソコンからオンラインで完結できます。一般的に以下のものが必要になるので、あらかじめ準備しておくとスムーズです。

- メールアドレス: 取引所からの連絡やログインに使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書。

- 銀行口座: 日本円を入出金するための、本人名義の銀行口座。

【口座開設の流れ】

基本的な流れはどの取引所でもほぼ同じです。

- 公式サイトへアクセス: 利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- 基本情報の入力: メールアドレスとパスワードを設定し、氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの基本情報を入力します。

- 本人確認: 「スマホでかんたん本人確認」などのサービスを利用し、スマートフォンのカメラで本人確認書類と自分の顔を撮影して提出します。郵送での本人確認に対応している取引所もあります。

- 審査: 提出した情報をもとに取引所が審査を行います。通常、数時間から数日で審査は完了します。

- 口座開設完了: 審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届き、取引を開始できるようになります。

セキュリティを高めるため、口座開設が完了したら、必ず二段階認証の設定を行いましょう。これは、ログイン時や送金時に、パスワードに加えてスマートフォンアプリなどで生成される確認コードの入力を求める仕組みで、不正アクセスを防ぐために非常に重要です。

② 口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、次にアルトコインを購入するための元手となる日本円を、開設した取引所の口座に入金します。 入金方法は、主に以下の3つがあります。

- 銀行振込:

取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から直接振り込む方法です。振込手数料は自己負担となる場合が多く、金融機関の営業時間によっては、入金が反映されるまでに時間がかかることがあります。 - クイック入金(インターネットバンキング入金):

提携しているインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の場合が多く、すぐに取引を始めたい場合に非常に便利です。 - コンビニ入金:

一部の取引所では、コンビニエンスストアの端末を使って現金で入金することも可能です。

【入金時の注意点】

入金手続きを行う際は、必ず取引所の口座名義と同一名義の銀行口座から振り込む必要があります。異なる名義から振り込むと、入金が反映されなかったり、手続きに時間がかかったりする原因となるため注意しましょう。まずは少額から入金してみて、無事に反映されるかを確認するのも良い方法です。

③ 購入したいアルトコインを選ぶ

口座に日本円が入金されたら、いよいよ購入するアルトコインを選びます。この記事で紹介した「将来性のあるアルトコインの選び方」や「おすすめ10選」などを参考に、自分が投資したいと思う銘柄を決めましょう。

【「販売所」と「取引所」の違いを理解する】

アルトコインを購入する際には、「販売所」と「取引所」という2つの形式があることを理解しておくことが重要です。

| 形式 | 相手 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 販売所 | 仮想通貨取引所 | 操作が簡単で、確実に購入できる | 手数料が割高(スプレッドが広い) |

| 取引所 | 他のユーザー | 手数料が安い(スプレッドが狭い) | 操作がやや複雑、希望価格で買えない場合がある |

- 販売所:

取引所を運営する会社を相手に、提示された価格で仮想通貨を売買する形式です。操作が非常にシンプルで、初心者でも迷うことなく購入できるのがメリットです。しかし、売値と買値の差である「スプレッド」が実質的な手数料として広く設定されており、取引所形式に比べて割高になります。 - 取引所:

その仮想通貨を売りたい他のユーザーと、買いたい他のユーザーが直接売買する「板取引」の形式です。コストを抑えたい場合は、こちらの「取引所」形式を利用するのが断然おすすめです。需要と供給によって価格が決まるため、スプレッドが非常に狭く、販売所に比べて有利な価格で売買できます。

初心者のうちは販売所の分かりやすさに惹かれるかもしれませんが、少し慣れたら、ぜひ取引所形式での売買に挑戦してみましょう。長期的に見ると、そのコスト差は無視できません。

④ アルトコインを購入する

購入したいアルトコインと利用する形式(販売所 or 取引所)を決めたら、最後のステップ、購入注文です。

【販売所での購入方法】

- 販売所ページで、購入したいアルトコインを選択します。

- 購入したい金額(日本円)または数量(コインの枚数)を入力します。

- 確認画面で内容をチェックし、「購入」ボタンを押せば完了です。

【取引所での購入方法】

取引所(板取引)では、主に2つの注文方法があります。

- 成行(なりゆき)注文:

価格を指定せず、「いくらでも良いので今すぐ買いたい(売りたい)」という注文方法です。取引板に並んでいる最も有利な価格から順番に約定していくため、すぐに取引を成立させたい場合に便利です。ただし、相場が急変動している際には、想定外の価格で約定してしまうリスクがあります。 - 指値(さしね)注文:

「1ETH = 50万円になったら買う」のように、購入(売却)したい価格を自分で指定する注文方法です。現在の価格よりも有利な価格で売買できる可能性がある一方で、指定した価格に達しなければ、いつまでも取引が成立しないこともあります。計画的な売買を行いたい場合におすすめの注文方法です。

初心者はまず、少額の成行注文で「買う」という体験をしてみるのが良いでしょう。慣れてきたら、指値注文を活用して、自分の投資戦略に基づいた価格での取引を目指してみてください。

以上の4ステップで、アルトコイン投資の第一歩は完了です。購入した後は、価格の変動に一喜一憂しすぎず、長期的な視点でプロジェクトの成長を見守る姿勢が大切です。

アルトコインの購入におすすめの国内仮想通貨取引所

アルトコイン投資を始めるにあたり、どの仮想通貨取引所を選ぶかは非常に重要です。取引所によって、取扱銘柄、手数料、アプリの使いやすさ、セキュリティなどが異なります。ここでは、金融庁の認可を受けており、初心者から経験者まで幅広くおすすめできる国内の主要な仮想通貨取引所を5つ紹介します。

Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(※)であり、その圧倒的な使いやすさから、特に仮想通貨取引の初心者におすすめの取引所です。 洗練されたシンプルなインターフェースで、誰でも直感的に仮想通貨の売買ができます。

取扱銘柄数が非常に豊富で、イーサリアムやリップルといった主要なアルトコインはもちろん、他の取引所では扱っていないようなユニークな銘柄も揃っています。また、「Coincheck NFT」というNFTマーケットプレイスも運営しており、アルトコイン投資だけでなく、NFTの売買にも挑戦したいと考えている方に最適です。

| 主な特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 国内最大級の29種類(2024年5月時点) |

| アプリの使いやすさ | 非常に分かりやすく、初心者でも操作に迷わない |

| 関連サービス | NFTマーケットプレイス、仮想通貨の積立サービス、貸暗号資産サービスなど |

| 手数料 | 取引所形式の手数料は無料(Maker/Taker共に)。販売所のスプレッドは広め。 |

| こんな人におすすめ | 初めて仮想通貨を買う人、多くのアルトコインから選びたい人、NFTに興味がある人 |

※参照:Coincheck公式サイト

DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所で、特にレバレッジ取引に強みを持っています。 現物取引だけでなく、レバレッジをかけた取引ができるアルトコインの種類が国内トップクラスに豊富です。

最大の魅力は、各種手数料の安さです。日本円の入出金手数料はもちろん、仮想通貨の送金(出庫)手数料も無料となっており、コストを抑えて取引したいユーザーにとって非常に魅力的です。サポート体制も充実しており、LINEで365日問い合わせができる点も安心材料です。

| 主な特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄数 | 38種類(現物)、34種類(レバレッジ)(2024年5月時点) |

| 手数料 | 入出金手数料、送金手数料が無料(※BitMatch取引手数料を除く) |

| 取引形式 | 販売所形式と、独自の「BitMatch注文」を提供(取引所形式はなし) |

| サポート体制 | 365日対応のLINEサポートがあり、初心者も安心 |

| こんな人におすすめ | レバレッジ取引に挑戦したい人、手数料コストを徹底的に抑えたい人 |

※参照:DMM Bitcoin公式サイト

bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、ビットコインの取引量が6年連続で国内No.1(※)を誇る、業界のパイオニア的存在です。 設立から長年にわたりハッキング被害ゼロという、業界最高水準のセキュリティ体制を構築しており、安心して資産を預けられる取引所として高い評価を得ています。

主要なアルトコインは「取引所」形式で売買できるため、コストを抑えた取引が可能です。また、Tポイントをビットコインに交換できるサービスや、クレジットカードの利用でビットコインが貯まる「bitFlyerクレカ」など、仮想通貨をより身近にするユニークなサービスを展開している点も特徴です。

| 主な特徴 | 詳細 |

|---|---|

| セキュリティ | 業界最高水準のセキュリティ、創業以来ハッキング被害ゼロ |

| 取引形式 | 販売所と取引所の両方を提供。イーサリアムなども取引所で売買可能。 |

| 独自サービス | Tポイント交換、bitFlyerクレカ、自動積立サービスなど |

| 信頼性 | 長年の運営実績と高い流動性 |

| こんな人におすすめ | セキュリティを最重視する人、取引コストを抑えたい経験者、ポイント活用したい人 |

※ Bitcoin 日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における 2016年-2021年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)。

※参照:bitFlyer公式サイト

GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。 グループで培った金融サービスのノウハウを活かした、信頼性の高い運営が特徴です。

DMM Bitcoinと同様に、日本円の入出金手数料や仮想通貨の送金手数料が無料であり、コストパフォーマンスに優れています。取扱銘柄数も豊富で、販売所、取引所の両方を提供しているため、ユーザーのレベルに合わせて柔軟な取引が可能です。さらに、ステーキングサービスも充実しており、対象のアルトコインを保有しているだけで報酬を得ることができます。

| 主な特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 手数料 | 入出金手数料、送金手数料が無料 |

| 取扱銘柄数 | 26種類(2024年5月時点) |

| 関連サービス | ステーキング、貸暗号資産、API提供など、上級者向けサービスも充実 |

| 運営会社 | GMOインターネットグループの信頼性 |

| こんな人におすすめ | 手数料を抑えたい人、ステーキングでインカムゲインを狙いたい人 |

※参照:GMOコイン公式サイト

BITPOINT(ビットポイント)

BITPOINT(ビットポイント)は、ユニークなアルトコインの取扱いに定評がある取引所です。 他の国内取引所ではまだ上場していない、将来性の高い新規銘柄をいち早く取り扱う傾向があり、新しい投資機会を探している中〜上級者に人気があります。

各種手数料が無料である点も大きな魅力です。入出金手数料はもちろん、仮想通貨の送金手数料もかかりません。また、トロン(TRX)やエイダ(ADA)、ジャスミー(JASMY)といった人気のアルトコインを取引所形式(BITPOINT PRO)で売買できるため、コストを抑えながら多様な銘柄に投資できます。

| 主な特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 取扱銘柄 | 新規銘柄や特徴的なアルトコインの取扱いが早い |

| 手数料 | 各種手数料が無料で、コストパフォーマンスが高い |

| 取引形式 | シンプルな販売所と、板取引ができる「BITPOINT PRO」を提供 |

| 信頼性 | SBIグループ傘下としての信頼性とセキュリティ |

| こんな人におすすめ | 新しいアルトコインにいち早く投資したい人、手数料を気にせず取引したい人 |

※参照:BITPOINT公式サイト

これらの取引所はそれぞれに特徴があります。ご自身の投資スタイルや目的に合わせて、最適な取引所を選んでみてください。複数の口座を開設し、それぞれの長所を使い分けるのも賢い方法です。

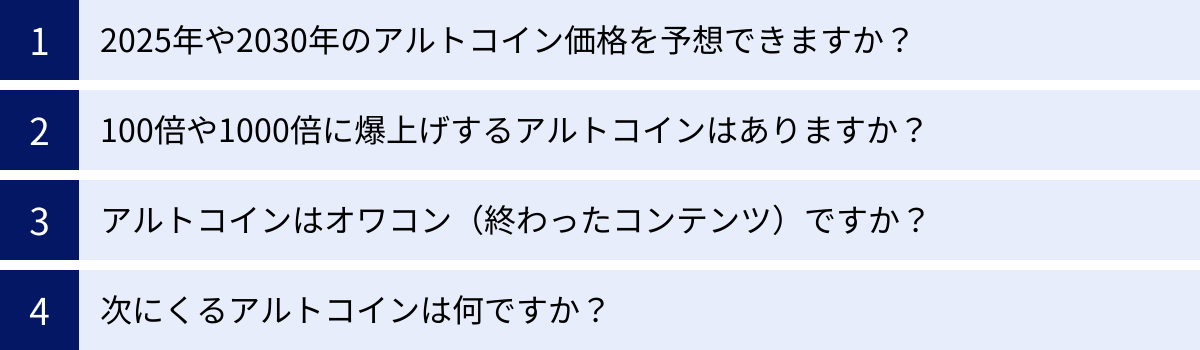

アルトコインの将来性に関するよくある質問

アルトコインへの投資を検討する際、多くの人が同じような疑問や不安を抱きます。ここでは、特に多く寄せられる質問に対して、客観的な視点から回答します。これらのQ&Aを通じて、アルトコイン投資への理解をさらに深めていきましょう。

2025年や2030年のアルトコイン価格を予想できますか?

結論から言うと、特定のアルトコインの未来の価格をピンポイントで正確に予想することは、誰にも不可能です。 仮想通貨市場は、技術の進歩、規制の動向、マクロ経済、市場参加者の心理など、無数の要因が複雑に絡み合って価格が形成されるため、その予測は極めて困難です。

ただし、価格そのものを当てることはできなくても、将来性を評価し、価格が上昇する可能性が高いかどうかを判断するための材料はあります。

- 2025年の見通し: 2024年のビットコイン半減期を通過した後の1年〜1年半は、過去のサイクルでは強気相場になる傾向がありました。ビットコイン現物ETFへの資金流入が継続し、世界的な金融緩和への期待が高まれば、2025年にかけて市場全体が上昇し、多くのアルトコインが史上最高値を更新する可能性は十分に考えられます。

- 2030年の見通し: 2030年という長期的な視点では、個々のプロジェクトのファンダメンタルズがより重要になります。現在存在するアルトコインの多くは淘汰され、実際に社会で広く利用される技術やサービスを提供している一握りのプロジェクトだけが生き残っているでしょう。Web3.0やDeFi、メタバースといった市場がどれだけ成熟しているか、そしてその中でどのブロックチェーンが中心的な役割を担っているかが、価格を決定づける要因となります。

断定的な価格予想に惑わされるのではなく、この記事で解説した「将来性のあるアルトコインの選び方」で挙げたような、プロジェクトの目的、技術、コミュニティ、提携実績といった本質的な価値を見極めることが重要です。

100倍や1000倍に爆上げするアルトコインはありますか?

はい、理論的には100倍や1000倍になるアルトコインは存在する可能性があります。 実際に過去の強気相場では、誕生したばかりの草コインが短期間で数万パーセントもの価格上昇を記録した例はいくつもあります。

しかし、そのような「爆上げ銘柄」を見つけ出し、適切なタイミングで売買することは、極めて難易度が高く、リスクも甚大です。

- ハイリスク・ハイリターン: 100倍を狙える銘柄は、そのほとんどが時価総額が非常に低い「草コイン」です。これらは成功すれば大きなリターンをもたらしますが、その裏では99%以上のプロジェクトが失敗し、価値がゼロになるか、詐欺(ラグプル)であることが現実です。

- 情報収集の困難さ: 爆上げする前の草コインに関する情報は、ごく一部のクローズドなコミュニティでしか出回っていないことが多く、一般の投資家が早期に情報を得ることは困難です。

- 運の要素が大きい: 最終的にどのプロジェクトが成功するかは、技術やビジョンだけでなく、著名人の発言や偶然のトレンドといった「運」の要素に大きく左右されます。

「億り人」の夢を追って草コインに大金を投じるのは、投資というよりもギャンブルに近い行為です。もし挑戦するのであれば、失っても問題ない、ごく少額の資金に留めるべきです。

着実に資産を増やすことを目指すのであれば、爆上げを狙うよりも、本記事で紹介したような時価総額が大きく、既に実績のあるアルトコインに分散投資する方が、はるかに堅実な戦略と言えるでしょう。

アルトコインはオワコン(終わったコンテンツ)ですか?

いいえ、アルトコイン全体が「オワコン」であるとは言えません。むしろ、市場は今もなお進化と革新の真っ只中にあります。

確かに、2017年や2021年の仮想通貨バブル期に生まれたプロジェクトの中には、ブームが去るとともに開発が停滞し、コミュニティが離散して「終わってしまった」ものも数多く存在します。このように、個々のプロジェクトレベルで見れば、新陳代謝が激しく、常に淘汰が起きています。

しかし、市場全体として見れば、以下のようなポジティブな側面があります。

- 技術の進化: スケーラビリティ問題の解決を目指すレイヤー2技術や、異なるブロックチェーンを繋ぐ相互運用性の技術など、ブロックチェーンが抱える課題を解決するための研究開発は日々進んでいます。

- 実社会への浸透: 金融機関による国際送金での活用、大手企業によるNFTやメタバースへの参入など、ブロックチェーン技術が単なる投機の対象から、実社会の問題を解決するツールへと着実に移行しつつあります。

- 機関投資家の参入: ビットコイン現物ETFの承認を皮切りに、これまで市場を牽引してきた個人投資家に加え、年金基金や資産運用会社といった機関投資家の資金が流入し始めています。これは、市場がより成熟し、社会的な信頼性を得てきた証拠です。

結論として、目的が曖昧なアルトコインや、技術的な優位性のないアルトコインは今後も淘汰されていくでしょう。しかし、明確なユースケースを持ち、社会に価値を提供するアルトコインは、今後さらに成長していく可能性が高いと考えられます。重要なのは、「アルトコイン」という大きな括りで見るのではなく、個々のプロジェクトをしっかりと評価することです。

次にくるアルトコインは何ですか?

「次に爆上げするのはどのコインですか?」という質問は、投資家なら誰もが知りたいことでしょう。しかし、この質問に「これだ」と一つの答えを提示することは、無責任であり不可能です。

特定の銘柄を予測する代わりに、「次にくる」可能性を秘めたアルトコインがどのような特徴を持つか、その見極め方をお伝えします。それは、これまで解説してきた内容の集大成となります。

【次にくるアルトコインの共通項】

- 明確かつ大きな課題を解決しようとしているか?

(例:金融包摂、サプライチェーンの透明化、中央集権型SNSからの脱却など) - 独自の技術的な優位性を持っているか?

(例:他を圧倒する処理速度、画期的なプライバシー保護技術、優れた相互運用性など) - 熱心で巨大なコミュニティとエコシステムを形成しているか?

(例:多くの開発者が集まり、多様なアプリケーションが構築されている) - 大手企業や有力なプロジェクトとの実質的な提携があるか?

(例:具体的な製品やサービスにその技術が採用されている) - DeFi、AI、DePIN(分散型物理インフラ)、RWA(現実資産のトークン化)など、将来の成長が見込まれる分野のプロジェクトか?

これらの問いに対して、ご自身で調査し、自信を持って「YES」と答えられるアルトコインこそが、あなたにとっての「次にくるアルトコイン」の候補となります。他人の意見や短期的な価格の動きに流されるのではなく、ご自身の知識と判断基準に基づいて、長期的な視点で投資対象を選ぶことが、アルトコイン投資で成功するための最も確実な道筋です。