仮想通貨市場は、24時間365日休むことなく変動を続けています。この絶え間ない市場で利益の機会を捉えることは、多くのトレーダーにとって大きな課題です。仕事中や睡眠中でさえも価格は動き続け、重要な取引タイミングを逃してしまうことも少なくありません。このような課題を解決する手段として、近年「仮想通貨の自動売買」が注目を集めています。

自動売買は、あらかじめ設定したルールに従ってプログラムが自動で取引を行ってくれる仕組みです。感情的な判断を排除し、機械的に取引を繰り返すことで、人間では難しいとされる冷静な資産運用を目指せます。しかし、「本当に儲かるのか?」「どのツールを使えば良いのか?」「リスクはないのか?」といった疑問や不安を抱く方も多いでしょう。

この記事では、仮想通貨の自動売買の基本的な仕組みから、そのメリット・デメリット、信頼できるおすすめのツール、そして実際に利益を出していくための具体的なコツまで、網羅的に解説します。初心者の方でも安心して始められるよう、専門用語はかみ砕いて説明し、具体的な始め方や注意点をステップバイステップでご紹介します。

本記事を読めば、仮想通貨の自動売買に関する全体像を深く理解し、自分に合った方法で賢く資産運用をスタートさせるための知識が身につくはずです。

目次

仮想通貨の自動売買とは?

仮想通貨の自動売買とは、その名の通り、人間ではなくプログラムが自動的に仮想通貨の売買取引を行う仕組みのことを指します。あらかじめ「価格が〇円になったら買う」「〇%上昇したら売る」といった取引ルール(戦略・ロジック)を設定しておくと、その条件が満たされた瞬間にプログラムが取引所へ注文を出し、取引を執行します。

この仕組みの根幹を支えているのが「API(Application Programming Interface)」と呼ばれる技術です。APIは、異なるソフトウェアやサービス同士が情報をやり取りするための「接続口」のようなものです。仮想通貨取引所が提供するAPIを利用することで、外部の自動売買ツールや自作のプログラムが、その取引所のシステムと連携し、残高の確認や売買注文といった操作を行えるようになります。

手動取引がトレーダー自身の判断と操作に依存するのに対し、自動売買はプログラムのロジックと実行力に依存します。この違いが、取引における時間的制約や精神的負担を大きく軽減する要因となっています。

■自動売買の主な種類

仮想通貨の自動売買には、大きく分けて3つのタイプが存在します。それぞれ特徴や難易度が異なるため、自分のスキルや目的に合ったものを選ぶことが重要です。

- 取引所提供型

国内外の多くの仮想通貨取引所が、自社のサービス内で利用できる自動売買機能を提供しています。代表的なものに「自動積立」や「グリッドトレード」などがあります。- 自動積立: 毎日や毎月など、決まった日時に決まった金額の仮想通貨を自動的に購入する機能です。長期的な資産形成を目指す「ドルコスト平均法」を手軽に実践できます。

- グリッドトレード: 設定した価格範囲(レンジ)内で、価格が下がれば買い、上がれば売るという注文を複数同時に発注し、細かな値動きで利益を積み重ねる戦略です。

取引所内で完結するため設定が簡単で、初心者でも始めやすいのが最大のメリットです。ただし、提供される戦略の種類は限定的で、カスタマイズの自由度は低い傾向にあります。

- ストラテジー選択型(プラットフォーム型)

自動売買ツールを専門に提供するプラットフォームを利用するタイプです。これらのプラットフォームでは、プロのトレーダーやAIが開発した多種多様な取引戦略(ストラテジー)が用意されており、ユーザーはその中から自分の好みのものを選ぶだけで自動売買を開始できます。

各ストラテジーの過去のパフォーマンス(バックテスト結果)やリスク・リターン率などが公開されているため、利用者はそれらを比較検討して、自分の投資スタイルに合った戦略を選択します。プロの知見を手軽に活用できるため、専門知識がなくても高度な取引を始められるのが魅力です。一方で、プラットフォームの利用料や、利益の一部を成果報酬として支払う手数料が発生する場合があります。 - ボット開発型(プログラム型)

Pythonなどのプログラミング言語を使って、自分自身で取引ロジックを組み込んだ売買ボットを開発するタイプです。

完全にオリジナルの取引戦略を実装でき、自由度が最も高い方法です。既存のツールにはない、自分だけのアイデアを形にしたい上級者に向いています。しかし、プログラミングスキルはもちろん、金融工学や統計学、そして仮想通貨市場に関する深い知識が不可欠であり、開発・運用・保守に多大な時間と労力がかかります。また、プログラムのバグが原因で意図しない損失を被るリスクも常に伴います。

■手動取引と自動売買の比較

手動取引と自動売買の違いをより明確にするために、以下の表にまとめました。

| 項目 | 手動取引 | 自動売買 |

|---|---|---|

| 取引時間 | 自身がPC・スマホの前にいる時間のみ | 24時間365日(プログラム稼働中) |

| 精神的負担 | 大きい(恐怖、欲望、焦りなど) | 小さい(感情を排除した機械的取引) |

| 判断基準 | 裁量(経験、勘、分析) | ロジック(あらかじめ設定したルール) |

| 専門知識 | 高度な分析知識が必要 | ストラテジー選択型なら比較的少なくても始められる |

| 取引機会 | 限られる(物理的な制約) | 最大化できる(常に市場を監視) |

| 取引スピード | 人間の反応速度に依存 | ミリ秒単位での高速な判断・注文が可能 |

| 継続性 | 疲労や集中力の低下で困難 | ルール通りに淡々と継続できる |

このように、自動売買は人間が持つ弱点や制約を補い、より合理的で効率的な取引を実現する可能性を秘めています。特に、「仕事や家事で忙しく、チャートに張り付く時間がない」「相場の上下に一喜一憂してしまい、冷静な判断ができない」といった悩みを持つ人にとって、非常に有効なツールとなり得るでしょう。

ただし、自動売買は「魔法の杖」ではありません。設定したルールが現在の相場状況に合っていなければ損失を出す可能性もありますし、システムの不具合といったリスクも存在します。その仕組みとリスクを正しく理解した上で活用することが、成功への鍵となります。

仮想通貨の自動売買を行う3つのメリット

仮想通貨の自動売買を活用することには、手動取引にはない数多くのメリットが存在します。特に、時間的・精神的な制約から解放され、より合理的で効率的な資産運用を目指せる点は大きな魅力です。ここでは、自動売買がもたらす主要な3つのメリットについて、具体的に掘り下げて解説します。

① 感情に左右されず取引できる

投資の世界で失敗する最も大きな原因の一つが「感情」です。特に価格変動の激しい仮想通貨市場では、恐怖(Fear)と欲望(Greed)がトレーダーの判断を狂わせ、非合理的な行動に走らせることが少なくありません。自動売買は、この人間特有の感情というノイズを完全に排除し、あらかじめ定められたルールに基づいて機械的に取引を実行できる点が最大のメリットです。

行動経済学の理論に「プロスペクト理論」というものがあります。これは、人は利益を得る喜びよりも、損失を被る苦痛を2倍以上強く感じるという心理的傾向を示すものです。この理論は、投資における典型的な失敗パターンを非常によく説明しています。

- 損失回避の罠(損切りできない): 保有している仮想通貨の価格が下落し始めた際、「もう少し待てば価格が戻るはずだ」という希望的観測にすがり、損切りをためらってしまうケースです。本来ルール通りに損切りすべき場面で感情が邪魔をし、結果的に損失がさらに拡大してしまうことは頻繁に起こります。

- 利益確定の罠(利確が早い): 逆に、価格が上昇して含み益が出ている状態では、「この利益を失いたくない」という焦りから、まだ伸びる可能性があったにもかかわらず、早々に利益を確定させてしまうケースです。これにより、本来得られたはずの大きな利益を取り逃がしてしまいます。

これらの行動は、まさにプロスペクト理論が示す人間の非合理的な意思決定の典型例です。自動売買システムは、このような感情の揺れとは無縁です。「設定した下落率(例:-5%)に達したら売る(損切り)」「設定した上昇率(例:+10%)に達したら売る(利確)」といったルールを、相場の雰囲気や個人の感情に一切流されることなく、冷徹に実行します。

これにより、一貫性のある取引を継続でき、長期的に見て優位性の高い戦略を遂行しやすくなります。 また、常にチャートを気にして一喜一憂する精神的なストレスからも解放されるため、メンタルヘルスを良好に保ちながら資産運用と向き合えるという副次的な効果も期待できます。

② 24時間365日、取引のチャンスを逃さない

株式市場が平日の日中しか開いていないのに対し、仮想通貨市場は土日祝日を含め、24時間365日、世界中のどこかで常に取引が行われています。 この絶え間ない市場の動きは、多くの取引機会を生み出すと同時に、個人トレーダーにとっては大きな負担となります。

日本のトレーダーが寝ている深夜の時間帯に、アメリカやヨーロッパの市場が活発に動き出し、価格が急騰・急落することは日常茶飯事です。手動取引の場合、こうした時間帯に発生する絶好の売買タイミングを捉えることは物理的に不可能です。朝起きたら大暴落していて大きな損失を抱えていた、あるいは大相場を逃していた、という経験をしたことがある方も少なくないでしょう。

自動売買は、この時間的な制約を完全に克服します。あなたが仕事をしている間も、趣味に没頭している間も、ぐっすり眠っている間も、プログラムは休むことなく市場を監視し続けます。 そして、設定した取引ルールに合致するチャンスが訪れれば、瞬時に注文を実行してくれます。

例えば、以下のようなシナリオが実現可能です。

- 深夜の急騰に対応: 夜中の3時に、あるアルトコインに関するポジティブなニュースが海外で報じられ、価格が急騰し始めたとします。手動では到底対応できませんが、特定のテクニカル指標(例:移動平均線のゴールデンクロス)をトリガーに設定した自動売買ボットは、この動きを即座に察知して買い注文を入れ、その後の上昇トレンドに乗ることができます。

- 週末の暴落リスクを回避: 週末に市場が不安定になり、設定しておいた損切りラインに価格が達した場合、自動で売却して損失を限定的に抑えることができます。週明けにチャートを見て青ざめる、といった事態を防げます。

このように、自動売買を活用することで、これまで物理的に参加できなかった時間帯の取引機会も収益源に変えることが可能になります。機会損失を最小限に抑え、グローバルな市場の動きを最大限に活用できる点は、手動取引にはない非常に大きなアドバンテージです。

③ 専門知識がなくても始めやすい

「仮想通貨取引は、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析など、専門的な知識がないと難しそう」と感じている初心者の方も多いかもしれません。確かに、高度な裁量取引で安定的に利益を上げるには、チャート分析のスキルや市場を読む深い洞察力が必要です。

しかし、自動売買、特に「ストラテジー選択型」のツールを利用すれば、こうした専門知識がまだ十分でない初心者でも、比較的容易に取引をスタートできます。

ストラテジー選択型のプラットフォームでは、経験豊富なトレーダーや、膨大な過去データを学習したAIが作成した、実績のある取引戦略が数百から数千種類も提供されています。利用者は、各戦略の以下のような客観的なデータを見て、自分の投資方針に合ったものを選ぶだけです。

- 通算リターン: その戦略が過去にどれくらいの利益を上げたか。

- リスク・リターン率: リスクに対してどれくらいのリターンが見込めるか。

- 最大ドローダウン: 過去に最も大きく資産が減少した際の比率(リスクの大きさを示す指標)。

- 勝率: 取引全体のうち、利益が出た取引の割合。

- 取引回数: どのくらいの頻度で取引を行う戦略か。

これらの情報を参考に、「安定的にコツコツ利益を積み重ねたい」「多少リスクを取ってでも大きなリターンを狙いたい」といった自分の希望に沿った戦略を選択し、投資金額を設定すれば、あとはシステムがその戦略通りに自動で取引を行ってくれます。

これは、いわばプロの投資家のノウハウをレンタルするようなものです。自分で複雑な分析を行う必要がなく、専門家の知識と経験を手軽に活用できるため、初心者にとっての参入障壁は格段に低くなります。

もちろん、「知識ゼロで丸投げ」というわけにはいきません。どの戦略がどのような相場に強いのか、リスクはどの程度かといった基本的な特性を理解し、自己資金の管理を徹底する必要はあります。しかし、自動売買は、実践を通じて取引手法や相場の見方を学ぶための、優れた学習ツールとしての側面も持っていると言えるでしょう。

仮想通貨の自動売買における3つのデメリット・注意点

仮想通貨の自動売買は多くのメリットを提供する一方で、決してリスクのない「夢のツール」ではありません。その仕組みに内在するデメリットや注意点を正しく理解し、対策を講じることが、失敗を避け、長期的に資産を運用していく上で不可欠です。ここでは、自動売買を始める前に必ず知っておくべき3つの重要なポイントを解説します。

① 必ず利益が出るとは限らない

自動売買に関して最もよくある誤解が、「プログラムが取引するのだから必ず儲かるだろう」という過度な期待です。しかし、自動売買はあくまで投資の一手法であり、元本が保証されているわけではなく、損失を被る可能性も十分にあります。

- 相場の不確実性: 仮想通貨市場は、世界中の経済情勢、各国の規制動向、技術的なアップデート、影響力のある人物の発言など、予測不可能な多くの要因によって常に変動しています。どんなに優れたロジックを持つ自動売買プログラムであっても、こうした予期せぬファンダメンタルズの変化(いわゆる「〇〇ショック」のようなイベント)によって相場が急変した場合、大きな損失を出してしまう可能性があります。例えば、ある国の規制強化のニュース一つで、それまで有効だった戦略が全く機能しなくなることもあり得ます。

- バックテストの限界と過剰最適化(カーブフィッティング): 多くの自動売買戦略は、過去の価格データを用いてその有効性を検証する「バックテスト」を行っています。過去のデータで素晴らしい成績を収めている戦略は非常に魅力的に見えますが、「過去に機能したからといって、未来も機能するとは限らない」という事実は常に念頭に置く必要があります。

特に注意が必要なのが「過剰最適化(カーブフィッティング)」です。これは、特定の過去の相場状況にあまりにも特化してパラメータを調整しすぎた結果、見かけ上のバックテスト成績は良くなるものの、少しでも相場のパターンが変わると全く通用しなくなる状態を指します。過去のテストに「合わせすぎた」戦略は、未来の未知の相場に対する汎用性や堅牢性を失っているのです。 - 得意な相場と苦手な相場: 自動売買のロジックには、それぞれ得意な相場環境と苦手な相場環境が存在します。例えば、一定の価格帯を行き来する「レンジ相場」で利益を上げるように設計された戦略は、一方向に価格が動き続ける強い「トレンド相場」では大きな損失を出す傾向があります。逆に、トレンドフォロー型の戦略は、レンジ相場では小さな損失を繰り返すことになります。現在の相場が、稼働させている戦略の苦手な局面に入った場合、資産が減少し続ける期間が発生することを理解しておく必要があります。

これらの理由から、「自動売買を稼働させたら、あとは放置で儲かる」という考えは非常に危険です。定期的にパフォーマンスを確認し、相場状況とのミスマッチが起きていないかを見極め、必要であれば戦略を停止・変更するといったメンテナンスが不可欠です。

② 手数料がかかる

自動売買は便利なサービスですが、その利用には様々なコストが発生します。これらの手数料を軽視していると、たとえ取引で利益が出たとしても、手数料を支払ったらほとんど手元に残らなかった、あるいは手数料のせいでトータルではマイナスになってしまったという「手数料負け」の状態に陥る可能性があります。

自動売買で考慮すべき主な手数料は以下の通りです。

- 取引手数料: 仮想通貨取引所での売買ごとに発生する手数料です。取引所の多くは、注文を出す側(Maker)と、その注文を受ける側(Taker)で異なる手数料率を設定しています。自動売買、特に短期で頻繁に取引を繰り返す戦略の場合、この取引手数料が積み重なって大きなコストとなります。

- ツール利用料: ストラテジー選択型プラットフォームなどを利用する場合に発生します。料金体系は様々で、月額固定制(毎月決まった料金を支払う)、成果報酬制(利益が出た場合に、その一部を支払う)、あるいはその両方の組み合わせなどがあります。自分の投資額や期待リターンと照らし合わせて、どの料金体系が有利かを慎重に検討する必要があります。

- スプレッド: これは厳密には手数料ではありませんが、実質的な取引コストです。スプレッドとは、仮想通貨の「買値(Ask)」と「売値(Bid)」の価格差のことで、この差額が取引所の利益の一部となります。特に、販売所形式で取引する場合や、流動性の低い(取引量が少ない)通貨ペアではスプレッドが広くなる傾向があり、購入した瞬間にスプレッド分の含み損を抱えることになります。短期売買を繰り返す戦略では、このスプレッドも無視できないコスト要因です。

例えば、1回の取引で0.5%の利益を狙う戦略があったとします。しかし、取引手数料やスプレッドの合計コストが0.3%かかるとしたら、実質的な利益はわずか0.2%になってしまいます。もし相場が思惑通りに動かず損切りになった場合は、取引コスト分だけ損失が上乗せされます。このように、コストを意識せずに取引を繰り返すことは、収益性を著しく悪化させるため、ツールや取引所を選ぶ際には、手数料体系を徹底的に比較検討することが極めて重要です。

③ 急な価格変動に対応できない場合がある

自動売買プログラムは、設定されたロジックに基づいて忠実に取引を実行しますが、そのロジックが想定していないような異常な市場の動き、特に瞬間的な価格の急騰・急落(フラッシュクラッシュ)に対しては、適切に対応できない場合があります。

- 想定を超えるスリッページ: スリッページとは、注文を出した価格と、実際に約定(取引が成立)した価格との間に生じるズレのことです。市場が穏やかな時は問題になりにくいですが、重要な経済指標の発表時や、市場にパニックが広がった時など、価格が非常に速く動いている状況では、このスリッページが大きくなることがあります。例えば、「1BTC = 500万円で売り」の損切り注文を出していたにもかかわらず、価格が一瞬で暴落したために、実際に約定したのは「1BTC = 490万円」だった、という事態が起こり得ます。これにより、想定していた以上の損失を被るリスクがあります。

- システムの遅延や停止リスク: 自動売買の取引は、利用しているツールやプラットフォーム、そして連携している仮想通貨取引所のシステムを経由して行われます。相場が急変して取引注文が殺到すると、これらのサーバーに高い負荷がかかり、システムの応答が遅延したり、最悪の場合は一時的に停止したりする可能性があります。そうなると、本来実行されるべきだった利確や損切りの注文が通らず、機会損失や想定外の損失につながる恐れがあります。

- ロジックの限界: 前述の通り、自動売買の戦略は特定の相場パターン(レンジ相場やトレンド相場)を想定して作られています。しかし、市場がパニックに陥った際の、方向感のない乱高下のようなカオスな状況は、ほとんどのロジックにとって想定外です。このような状況では、プログラムが混乱し、高値で買って安値で売るというような、意図しない損失を連続して出してしまう可能性もゼロではありません。

これらのリスクに対処するためには、プログラムに任せっきりにするのではなく、常に市場の動向に気を配り、明らかに異常な相場状況や、重要な経済イベントが控えている場合には、手動で自動売買を一時停止するといった判断も必要になります。システムの安定性や取引所の信頼性も、ツール選びの重要な基準の一つとして考慮すべきです。

仮想通貨の自動売買ツールおすすめ7選

仮想通貨の自動売買を始めるにあたり、どのツールや取引所を選べばよいのかは最も重要な選択の一つです。ここでは、初心者向けのシンプルな機能を提供する国内取引所から、多機能なボットを利用できる海外取引所、そして専門的なプラットフォームまで、特徴の異なる7つのサービスを厳選してご紹介します。

| ツール名 | 種類 | 特徴 | 手数料(目安) |

|---|---|---|---|

| Coincheck | 取引所提供型(積立) | 初心者でも使いやすいUI、つみたて機能が充実 | 取引所手数料、スプレッド |

| bitbank | API提供型 | アルトコインの流動性が高く、API連携での本格的な自動売買向き | 取引所手数料(Maker: -0.02%~) |

| GMOコイン | 取引所提供型(積立) | API提供、各種手数料が安い傾向、オリコン顧客満足度No.1 | 取引所手数料(Maker: -0.01%~) |

| bitFlyer | 取引所提供型(積立) | 国内最大級の取引量、セキュリティに定評、API提供 | 取引所手数料、スプレッド |

| Bybit | 取引所提供型(ボット) | 多様な取引ボット(グリッド等)、デリバティブに強い(海外) | 取引所手数料 |

| QUOREA | プラットフォーム型 | AIが開発した多様な戦略から選択可能、国内取引所と連携 | 月額利用料、利益分配手数料 |

| MEXC | 取引所提供型(ボット) | 非常に多くのアルトコイン、多様な取引ボット(海外) | 取引所手数料 |

※手数料は変動する可能性があるため、必ず各公式サイトで最新の情報をご確認ください。

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内でトップクラスを誇り、初心者にとっての使いやすさに定評がある仮想通貨取引所です。複雑な操作を必要とせず、直感的なインターフェースで仮想通貨の売買ができます。

- 自動売買機能: Coincheckが提供する主要な自動化サービスは「Coincheckつみたて」です。これは、毎月または毎日、設定した金額を自動で銀行口座から引き落とし、指定の仮想通貨を定期的に買い付けるサービスです。一度設定すれば、あとは自動でコツコツと仮想通貨を積み立ててくれるため、価格変動を気にせず長期的な資産形成を目指す「ドルコスト平均法」を手軽に実践できます。忙しい方や、購入タイミングに悩みがちな初心者に最適です。

- 特徴: 取扱通貨数が国内取引所の中でも多く、メジャーなコインからアルトコインまで幅広く対応しています。また、購入した仮想通貨を貸し出して金利を得る「レンディングサービス」も提供しており、売買以外の収益機会も探せます。

- 注意点: 「Coincheckつみたて」は自動「買付」機能であり、自動で売却する機能はありません。また、取引所形式ではなく販売所形式での購入となるため、スプレッドが比較的広い点には留意が必要です。

- こんな人におすすめ:

- とにかく簡単に仮想通貨の積立投資を始めたい初心者

- 長期的な視点で資産を形成したい方

- 難しい設定は避けたい方

参照:Coincheck公式サイト

② bitbank(ビットバンク)

bitbankは、国内でトップクラスの取引量を誇り、特にアルトコインの流動性が高いことで知られる仮想通貨取引所です。トレーダーからの人気が高く、より本格的な取引を目指すユーザーに支持されています。

- 自動売買機能: bitbank自体は直接的な自動売買ボット機能を提供していません。しかし、高性能なAPIを提供しており、外部の自動売買ツールや自作プログラムとの連携に非常に適しています。 QUOREA(後述)のようなストラテジー選択型プラットフォームと連携させることで、bitbankの豊富な流動性を活用した高度な自動売買が可能です。

- 特徴: 全ての通貨ペアで取引所形式(板取引)が利用できるため、スプレッドを抑えたコスト効率の良い取引ができます。特に、Maker手数料がマイナス(-0.02%)であり、注文を出す側(Maker)になると、取引金額に応じた手数料を受け取れる点は大きなメリットです。

- 注意点: 取引所自体に自動売買機能がないため、利用するにはAPI連携など、ある程度の知識や設定作業が必要になります。

- こんな人におすすめ:

- 外部ツールと連携して本格的な自動売買を行いたい方

- 手数料コストを極力抑えたいトレーダー

- アルトコインの取引を頻繁に行う方

参照:bitbank公式サイト

③ GMOコイン

GMOコインは、GMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。オリコン顧客満足度調査の「暗号資産取引所」において、数年連続で総合No.1を獲得するなど、ユーザーからの高い評価を得ています。

- 自動売買機能: Coincheckと同様に、自動で定期買付を行う「つみたて暗号資産」サービスを提供しています。また、bitbankと同様にAPIも公開されており、外部ツールとの連携による自動売買にも対応しています。

- 特徴: 入出金手数料や送金手数料が無料であるなど、各種手数料が業界最安水準であることが大きな強みです。取引コストを非常に低く抑えられるため、頻繁に取引を行うユーザーにとって魅力的です。取引所(現物・レバレッジ)、販売所、暗号資産FXなど、多彩なサービスを提供している点も特徴です。

- 注意点: 一部のサービスでメンテナンス時間が長く設定されることがあるため、取引タイミングに注意が必要です。

- こんな人におすすめ:

- 積立投資とAPI経由の自動売買の両方に興味がある方

- 取引コストや各種手数料を徹底的に抑えたい方

- 信頼性の高い大手企業が運営する取引所を使いたい方

参照:GMOコイン公式サイト、オリコン顧客満足度公式サイト

④ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、ビットコイン取引量が国内で長年にわたりトップクラスを維持しており、日本を代表する仮想通貨取引所の一つです。業界最長のハッキング被害ゼロ記録を更新し続けるなど、セキュリティ体制にも定評があります。

- 自動売買機能: 「bitFlyer かんたん積立」というサービスを提供しており、1円単位から毎日・毎週・毎月など、自分のペースで仮想通貨を自動的に積み立てることが可能です。また、APIも提供しているため、対応する外部ツールや自作プログラムでの自動売買も行えます。

- 特徴: プロ向けの取引ツール「bitFlyer Lightning」は、高速な取引エンジンと豊富な注文方法を備えており、アクティブトレーダーに支持されています。ユーザー基盤が厚く、流動性が高いため、安定した取引が期待できます。

- 注意点: 販売所のスプレッドは広めに設定されているため、コストを意識する場合は取引所(bitFlyer Lightning)の利用が推奨されます。

- こんな人におすすめ:

- セキュリティと信頼性を最優先に考えたい方

- 少額から積立投資を始めたい方

- 流動性の高い環境で安定した取引をしたい方

参照:bitFlyer公式サイト

⑤ Bybit(バイビット)

Bybitは、世界有数のデリバティブ取引量を誇る、海外の仮想通貨取引所です。近年は現物取引にも力を入れており、多彩な取引ボットを取引所内で直接利用できる点が大きな特徴です。

- 自動売買機能: 「取引ボット」セクションから、様々な戦略のボットを簡単に設定・稼働できます。代表的なものに、レンジ相場で利益を狙う「現物グリッドボット」や、ドルコスト平均法を実践する「積立ボット」などがあります。専門的な知識がなくても、いくつかのパラメータを設定するだけで始められます。

- 特徴: 100種類以上のデリバティブペアや数百種類の現物通貨ペアを取り扱っており、取引の選択肢が非常に豊富です。日本語にも完全対応しており、海外取引所でありながら日本人ユーザーも使いやすいインターフェースを提供しています。

- 注意点: Bybitは日本の金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者ではありません。利用は自己責任となります。法規制の変更などのリスクがあることを十分に理解した上で利用する必要があります。

- こんな人におすすめ:

- グリッドトレードなど、多様な戦略のボットを手軽に試したい方

- レバレッジを効かせたデリバティブ取引にも興味がある方

- 国内取引所にはないアルトコインを取引したい方

参照:Bybit公式サイト

⑥ QUOREA(クオレア)

QUOREAは、AIやプロトレーダーが開発した自動売買ロボット(戦略)を選んで利用できる、ストラテジー選択型のプラットフォームです。

- 自動売買機能: ユーザーは、数千種類以上あるロボットの中から、過去の成績やリスク指標を比較して、自分に合ったものをレンタルする形で利用します。選んだロボットは、API連携した自分の取引所口座(bitbank、GMOコインなどに対応)で自動的に取引を実行します。

- 特徴: AIが相場を分析して新しいロボットを開発し続けている点がユニークです。プログラミングの知識が一切不要で、専門家が作った高度な戦略を手軽に利用できるのが最大のメリットです。デモトレード機能も充実しており、自己資金を使わずに性能を試すことができます。

- 注意点: 利用には月額料金や、利益額に応じた成果報酬手数料がかかります。これらのコストを上回る利益を上げないと、トータルでマイナスになる可能性があります。

- こんな人におすすめ:

- 自分で戦略を考えるのが難しいが、高度な自動売買を試したい方

- 多様な戦略を比較・検討してポートフォリオを組みたい方

- bitbankやGMOコインの口座を有効活用したい方

参照:QUOREA公式サイト

⑦ MEXC(エムイーエックスシー)

MEXCは、取扱通貨の種類の豊富さで世界トップクラスを誇る海外の仮想通貨取引所です。「草コイン」と呼ばれるような、まだ知名度の低いアルトコインをいち早く上場させることで知られています。

- 自動売買機能: Bybitと同様に、取引所内で利用できる「取引ボット」機能が充実しています。特に、レンジ相場で威力を発揮する「グリッド取引(現物・先物)」が人気で、多くのユーザーに利用されています。

- 特徴: 取扱通貨ペアは1,500種類を超えるとも言われ、他の取引所では見つからないようなマイナーなアルトコインの取引が可能です。将来有望なコインを早い段階で仕込みたいトレーダーにとっては魅力的な環境です。

- 注意点: Bybitと同様、日本の金融庁の認可を受けた暗号資産交換業者ではありません。高いリターンが期待できる反面、カントリーリスクや取引通貨自体のリスクも高いことを認識しておく必要があります。

- こんな人におすすめ:

- 草コインやマイナーなアルトコインの自動売買に挑戦したい方

- グリッド取引を手軽に始めたい方

- 高いリターンを狙ってリスクを取れる上級者

参照:MEXC公式サイト

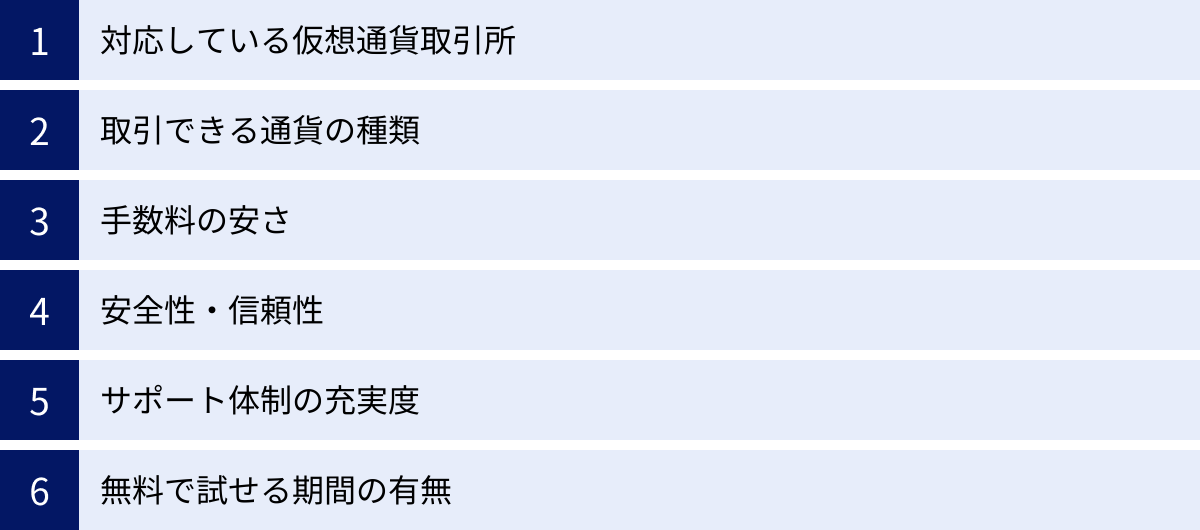

仮想通貨の自動売買ツールの選び方

数多くの自動売買ツールやサービスの中から、自分に最適なものを見つけ出すことは、成功への第一歩です。デザインや知名度だけで選ぶのではなく、いくつかの重要な基準に基づいて総合的に判断することが求められます。ここでは、自動売買ツールを選ぶ際に必ずチェックすべき6つのポイントを解説します。

対応している仮想通貨取引所

外部の自動売買ツール(ストラテジー選択型や自作ボットなど)を利用する場合、そのツールがどの仮想通貨取引所に対応しているかは、最も基本的な確認事項です。

自分がすでに口座を持っている、あるいはメインで利用したいと考えている取引所に対応していなければ、そのツールは利用できません。例えば、QUOREAを利用したいのであれば、bitbankやGMOコインなどの対応取引所の口座を開設する必要があります。

また、国内取引所にしか対応していないツールもあれば、BybitやMEXCのような海外取引所にも対応しているツールもあります。自分が取引したい市場(国内か海外か)を明確にし、それに合ったツールを選ぶことが重要です。取引所が提供する内部機能(積立やグリッドボットなど)を利用する場合は、この点は気にする必要はありませんが、将来的に外部ツールへステップアップする可能性も考慮しておくと良いでしょう。

取引できる通貨の種類

自動売買で取引したい仮想通貨が、そのツールや取引所でサポートされているかを確認することも不可欠です。

多くの人はまずビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)から始めるかもしれませんが、慣れてくると特定のアルトコインで自動売買を試したくなるかもしれません。その際に、自分が注目しているアルトコインが取引対象に含まれているかを事前に調べておく必要があります。

- 国内取引所: 金融庁の審査を経た、比較的メジャーで信頼性の高い通貨が中心です。安定した運用を目指すなら国内取引所の取扱通貨で十分でしょう。

- 海外取引所: 数百から千種類以上の多様な通貨を扱っており、国内では取引できない草コインや最新のトレンドコインでの自動売買が可能です。大きなリターンを狙える可能性がある一方で、価格変動が非常に激しく、価値がゼロになるリスクも高いことを理解しておく必要があります。

自分の投資戦略が「メジャー通貨での安定運用」なのか、「マイナー通貨でのハイリスク・ハイリターン狙い」なのかによって、選ぶべきプラットフォームは大きく異なります。

手数料の安さ

前述のデメリットでも詳しく解説しましたが、手数料は自動売買の収益性を直接左右する極めて重要な要素です。特に、日に何度も取引を繰り返すような短期売買戦略を用いる場合、わずかな手数料の差が最終的な損益に大きな影響を与えます。

チェックすべき手数料は主に以下の通りです。

- 取引手数料: Maker手数料とTaker手数料を必ず確認しましょう。特に、注文を板に並べるMaker側になることが多い戦略の場合、bitbankやGMOコインのようにMaker手数料がマイナス(手数料がもらえる)の取引所は非常に有利です。

- ツール利用料: 月額固定費は、投資額が少ないうちは利益を圧迫する要因になります。一方、成果報酬型は利益が出なければ費用はかかりませんが、大きな利益が出たときの手数料は高額になる可能性があります。自分の投資スタイルや資金力に合った料金体系を選びましょう。

- スプレッド: 販売所ではなく、スプレッドの狭い「取引所」形式で取引できるツールやサービスを選ぶのが基本です。

- その他の手数料: 日本円の入出金手数料や、仮想通貨の送金手数料も確認しておくと、よりトータルコストを抑えられます。

これらのコストを総合的に比較し、自分の取引スタイルにとって最もコストパフォーマンスの高い組み合わせを見つけ出すことが重要です。

安全性・信頼性

自己資金を預け、取引を任せる以上、ツールや取引所の安全性と信頼性は絶対に妥協できないポイントです。セキュリティ対策が不十分なサービスを利用すると、ハッキングにより資産をすべて失ってしまうリスクがあります。

以下の項目をチェックして、信頼できるサービスを選びましょう。

- セキュリティ対策:

- 二段階認証(2FA): ログイン時や出金時に必須となっているか。

- コールドウォレット管理: 顧客資産の大部分を、インターネットから隔離されたコールドウォレットで保管しているか。

- マルチシグ: 複数の署名がないと送金できない仕組みを採用しているか。

- 運営元の信頼性:

- 運営会社の情報: 会社の所在地、設立年、資本金などが明確に公開されているか。

- 金融ライセンス: 国内の取引所であれば、金融庁の「暗号資産交換業者」として登録されていることが必須条件です。海外取引所の場合、現地の金融当局からのライセンスを取得しているかどうかが一つの目安になりますが、日本の法律による保護の対象外であることは常に認識しておく必要があります。

- APIキーの権限設定: 外部ツールと連携する際に発行するAPIキーの権限を細かく設定できるかは非常に重要です。「出金権限」を無効にした状態でAPIキーを発行できるサービスを選びましょう。これにより、万が一ツールのサーバーが攻撃されても、自分の資産が不正に出金されるのを防ぐことができます。

過去のハッキング事例や、運営会社の評判なども参考に、実績があり信頼性の高いサービスを選ぶように心がけましょう。

サポート体制の充実度

自動売買の運用中に、設定方法が分からなくなったり、システムエラーなどの予期せぬトラブルが発生したりすることもあります。そうした際に、迅速かつ的確なサポートを受けられるかどうかは、安心してサービスを利用し続ける上で非常に重要です。

- 日本語サポートの有無: 海外のツールや取引所を利用する場合は特に重要です。公式サイトやFAQ、問い合わせ窓口が日本語に完全に対応しているかを確認しましょう。機械翻訳のような不自然な日本語ではなく、ネイティブレベルのサポートが提供されているかが判断基準になります。

- 問い合わせ方法: メール、チャット、電話など、どのような問い合わせ手段が用意されているか。緊急時にリアルタイムで対応してもらえるチャットサポートなどがあると心強いです。

- FAQ・ヘルプページの充実度: よくある質問や基本的な操作方法が、図解入りで分かりやすくまとめられているか。自己解決できる情報が豊富に用意されているサービスは、ユーザーにとって親切です。

サポート体制が整っているサービスは、それだけユーザーを大切にしている証拠でもあります。利用前に、サポート体制についてもしっかりと確認しておきましょう。

無料で試せる期間の有無

いきなり自己資金を投入して自動売買を始めるのは、誰にとっても不安なものです。そこで、デモトレード機能や無料のお試し期間が用意されているかどうかは、ツール選びの重要な判断材料になります。

- デモトレード(ペーパートレード): 実際の資金を使わずに、仮想の資金で自動売買のシミュレーションができる機能です。ツールの操作感や、各戦略がどのような相場でどのような動きをするのかを、ノーリスクで体験できます。自分とツールの相性を確認する絶好の機会です。

- 無料お試し期間: 有料ツールの中には、最初の数週間や1ヶ月間は無料で全機能を利用できるサービスもあります。この期間中に、実際のパフォーマンスや使い勝手をじっくりと試し、有料プランに移行する価値があるかどうかを判断できます。

これらの機能を活用することで、高額な利用料を支払った後に「思っていたものと違った」という失敗を防ぐことができます。特に初心者の方は、無料で試せるサービスから始めてみることを強くおすすめします。

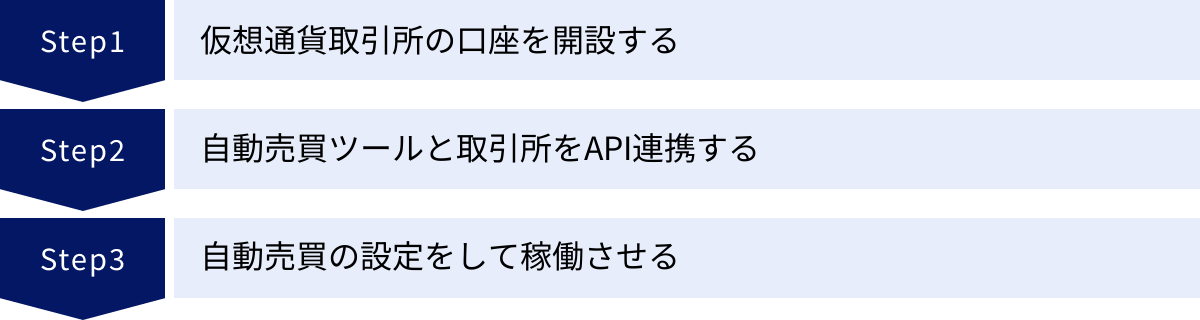

仮想通貨の自動売買の始め方3ステップ

仮想通貨の自動売買と聞くと、複雑で難しそうなイメージを持つかもしれませんが、基本的な手順は非常にシンプルです。特にストラテジー選択型などのツールを利用する場合、プログラミングなどの専門知識は不要です。ここでは、初心者の方でも迷わないように、自動売買をスタートさせるための具体的な3つのステップを解説します。

① 仮想通貨取引所の口座を開設する

自動売買を行うためには、まずその取引の舞台となる仮想通貨取引所の口座が必須です。自動売買ツールは、この取引所口座と連携して実際の売買注文を実行します。

■口座開設の一般的な流れ

- 公式サイトへアクセス: 利用したい仮想通貨取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」のボタンをクリックします。

- メールアドレスとパスワードの登録: 指示に従い、メールアドレスとログイン用のパスワードを設定します。登録したメールアドレスに確認メールが届くので、記載されたリンクをクリックして本登録に進みます。

- 個人情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの基本情報を入力します。

- 本人確認: 「スマホでかんたん本人確認」などのサービスを利用して、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類と、自身の顔写真を撮影してアップロードします。郵送による本人確認に対応している取引所もあります。

- 審査: 取引所側で入力情報と本人確認書類に基づいた審査が行われます。通常、即日〜数日で完了します。

- 口座開設完了: 審査に通過すると、口座開設完了の通知が届き、取引を開始できるようになります。

■重要なセキュリティ設定

口座開設が完了したら、取引を始める前に必ず「二段階認証(2FA)」の設定を行いましょう。これは、ログイン時や出金時に、パスワードに加えてスマートフォンアプリ(Google Authenticatorなど)で生成されるワンタイムパスワードの入力を求める仕組みです。万が一パスワードが漏洩しても、第三者による不正ログインを防ぐことができる、極めて重要なセキュリティ対策です。

口座の準備ができたら、自動売買の運用資金となる日本円を入金します。これで、自動売買を開始するための土台が整いました。

② 自動売買ツールと取引所をAPI連携する

次に、利用する自動売買ツール(例:QUOREAなど)と、先ほど開設した仮想通貨取引所の口座を連携させます。この連携作業に用いられるのが「API(Application Programming Interface)」です。

■APIとは?

APIを簡単に説明すると、「プログラム同士が対話するためのルールや窓口」のようなものです。取引所が提供するAPIを利用することで、外部の自動売買ツールが「この通貨をこの価格で買ってください」「現在の残高を教えてください」といった指示を、あなたの取引所口座に対して送ることが可能になります。

■APIキーの発行と設定手順

- 取引所のAPI設定ページにアクセス: ログインした仮想通貨取引所のメニューから、「API」や「API管理」といった項目を探してアクセスします。

- APIキーを新規作成: 「APIキーを発行する」などのボタンを押し、APIキーに任意の名前(ラベル)を付けます。

- 権限の設定(最重要ポイント): APIキーにどのような操作を許可するかを設定します。ここで絶対に守るべきルールは、「出金」や「送金」の権限を無効にすることです。許可するのは「残高照会」と「取引(注文・キャンセル)」のみに限定します。これにより、万が一APIキー情報が外部に漏洩しても、あなたの資産が不正に出金されるリスクを完全に防ぐことができます。

- APIキーとシークレットキーの生成: 設定を完了すると、「APIキー」と「シークレットキー」という2種類の文字列が生成されます。シークレットキーは一度しか表示されない場合が多いので、必ず両方をコピーして、安全な場所にメモしておきましょう。

- 自動売買ツールへの登録: 利用する自動売買ツールの設定画面に移動し、「API連携」や「取引所設定」の項目から、先ほどコピーしたAPIキーとシークレットキーを貼り付けて登録します。

このAPIキーとシークレットキーは、あなたの取引口座を操作するための「鍵」です。絶対に他人に教えたり、公開の場に書き込んだりしないでください。

③ 自動売買の設定をして稼働させる

API連携が完了すれば、いよいよ自動売買の設定を行い、システムを稼働させます。ここでの設定方法は、利用するツールのタイプによって異なります。

■ストラテジー選択型(例:QUOREA)の場合

- 戦略(ロボット)を選ぶ: プラットフォーム上で提供されている数多くの戦略の中から、自分の投資方針に合ったものを選びます。各戦略の「通算リターン」「リスクの大きさ(最大ドローダウン)」「取引頻度」などのパフォーマンスデータが公開されているので、それらをじっくり比較検討します。「ローリスク・ローリターン」で安定志向か、「ハイリスク・ハイリターン」で積極志向か、自分のスタイルを明確にして選びましょう。

- 投資金額を設定する: 選んだ戦略(ロボット)に、いくらの資金を割り当てて運用させるかを設定します。最初は、失っても生活に影響のない少額の余剰資金から始めることを強く推奨します。

- 稼働開始: 設定内容を確認し、問題がなければ「稼働」や「スタート」のボタンを押します。これで、選んだ戦略があなたの取引所口座で自動的に取引を開始します。

■取引所提供ボット(例:Bybitのグリッドトレード)の場合

- 通貨ペアを選ぶ: どの仮想通貨ペアで自動売買を行うかを選択します(例:BTC/USDT)。

- パラメータを設定する:

- 価格範囲: どの価格帯で売買を繰り返すかの上限と下限を設定します。

- グリッド数: 設定した価格範囲をいくつの格子(グリッド)に分割するかを設定します。グリッド数が多いほど、細かな値動きで取引しますが、1回あたりの利益は小さくなります。

- 投資額: このボットに投入する資金量を決定します。

- 稼働開始: 設定内容を確認してボットを作成・実行します。

稼働を開始した後も、完全に放置するのではなく、定期的に運用状況を確認することが重要です。損益の推移や取引履歴をチェックし、想定通りの動きをしているか、現在の相場状況に戦略がマッチしているかを見守りましょう。

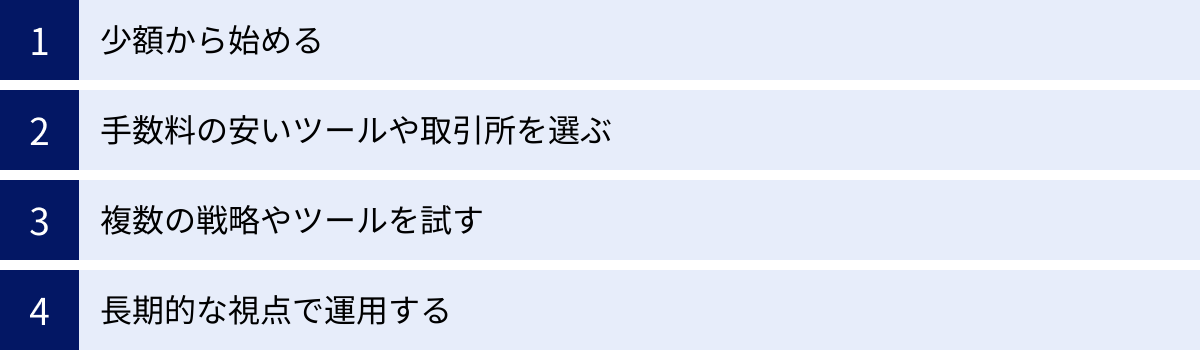

仮想通貨の自動売買で利益を出すためのコツ

仮想通貨の自動売買ツールを導入すれば、誰でも簡単に利益が出せるわけではありません。長期的に安定した成果を目指すには、いくつかの重要なコツを押さえておく必要があります。ここでは、単にツールを動かすだけでなく、より賢く、そして安全に利益を追求するための4つの実践的なコツをご紹介します。

少額から始める

これは、仮想通貨に限らず、あらゆる投資における鉄則ですが、自動売買においても極めて重要です。特に初めて自動売買に挑戦する場合、いきなり大きな資金を投じるのは絶対に避けるべきです。必ず、失っても精神的なダメージや生活への影響が少ない「余剰資金」の範囲内で、少額からスタートしましょう。

少額から始めることには、以下のようなメリットがあります。

- リスクの限定: 万が一、選んだ戦略が相場に合わなかったり、設定ミスがあったりした場合でも、損失を最小限に抑えることができます。最初の失敗は学習の機会と捉え、大きな痛手を負わないことが大切です。

- ツールの特性を学ぶ: デモトレードだけでは分からない、実際の市場でのツールの動きやクセを、リアルな緊張感を持ちつつも低リスクで学ぶことができます。どのくらいの値動きで取引が執行されるのか、スリッページはどの程度発生するのかといった実践的な感覚を養えます。

- 精神的な安定: 投資額が少なければ、日々の損益の変動に一喜一憂することなく、冷静にパフォーマンスを分析できます。大きな資金を投じていると、少しの含み損でも焦ってしまい、合理的な判断ができなくなることがあります。

まずは数千円から数万円程度で運用を開始し、ツールの操作や戦略の特性に十分に慣れ、安定したパフォーマンスが確認できてから、徐々に投資額を増やしていくのが賢明なアプローチです。

手数料の安いツールや取引所を選ぶ

自動売買、特に取引頻度が高い戦略においては、手数料コストが収益性を大きく左右します。 見かけ上の利益(グロスの利益)がプラスでも、手数料を差し引いた後の手取り(ネットの利益)がマイナスになってしまう「手数料負け」は、初心者が陥りがちな失敗です。

利益を最大化するためには、コスト意識を徹底することが不可欠です。

- 取引手数料の比較: 取引所を選ぶ際は、必ず取引手数料を確認しましょう。特に、Maker手数料がマイナスに設定されている取引所(bitbank、GMOコインなど)は、長期的に見て非常に有利です。自分の戦略がMaker注文(指値注文)中心になる場合は、これらの取引所を積極的に活用しましょう。

- スプレッドの確認: 自動売買の取引は、スプレッド(売値と買値の差)が狭い「取引所」形式で行うのが基本です。スプレッドが広い「販売所」は、実質的なコストが高くなるため避けましょう。

- ツール利用料の検討: ストラテジー選択型プラットフォームなどを利用する場合は、月額料金や成果報酬が自分の投資額や利益目標に見合っているかを慎重に検討します。投資額が少ないうちは、成果報酬型や、月額料金の安いプランから始めるのが無難です。

これらのコストを総合的に判断し、最も効率的に運用できる環境を構築することが、利益を出すための重要な土台となります。

複数の戦略やツールを試す

投資の世界には「卵は一つのカゴに盛るな」という有名な格言があります。これは、すべての資産を一つの投資対象に集中させると、それが失敗したときにすべてを失ってしまうリスクがあるため、複数の対象に分散させるべきだという教えです。

この考え方は、仮想通貨の自動売買においても全く同じです。単一の戦略や通貨ペアにすべての資金を投じるのは非常にリスクが高い行為です。

- 戦略の分散(ポートフォリオ): 異なるロジックを持つ複数の戦略(ロボット)を同時に稼働させることを検討しましょう。例えば、レンジ相場に強い戦略と、トレンド相場に強い戦略を組み合わせることで、どのような相場環境でもどちらかの戦略が利益を上げる(あるいは損失を補う)可能性が高まります。

- 通貨ペアの分散: 値動きの相関性が低い複数の通貨ペアに分散させるのも有効です。ビットコインが下落しているときに、別のアルトコインは上昇する、といった動きをすることがあります。これにより、ポートフォリオ全体のリスクを平準化できます。

最初は一つの戦略から始めるのが分かりやすいですが、慣れてきたら、異なる特性を持つ戦略や通貨ペアを複数組み合わせて、自分なりのポートフォリオを構築していくことを目指しましょう。これにより、特定の相場状況への依存度を下げ、より安定的で堅牢な資産運用が可能になります。

長期的な視点で運用する

自動売買は、短期間で一攫千金を狙うためのツールではありません。毎日必ず利益が出る魔法の杖ではなく、時には損失を出す日や月もあるということを受け入れ、一貫したルールでコツコツと取引を積み重ねていくことが本質です。

- 短期的な損益に一喜一憂しない: 今日は負けた、今週はマイナスだった、という短期的な結果だけで戦略の良し悪しを判断するのは早計です。稼働させている戦略が、どのような相場サイクルで機能するように設計されているのかを理解し、最低でも数ヶ月単位の長期的なスパンでパフォーマンスを評価する姿勢が重要です。

- 複利効果を狙う: 自動売買で得た利益をすぐに出金するのではなく、再投資に回すことで「複利」の効果を狙いましょう。利益が新たな利益を生む複利の力は、長期的に資産を大きく成長させるための最も強力なエンジンです。

- 継続的な学習と改善: 仮想通貨市場は常に変化しています。過去に有効だった戦略が、未来永劫通用する保証はありません。定期的に自分のポートフォリオのパフォーマンスを見直し、市場の変化に合わせて戦略を入れ替えたり、パラメータを調整したりする、継続的なメンテナンスと学習の姿勢が求められます。

自動売買を「投機」ではなく「投資」として捉え、腰を据えてじっくりと取り組むこと。これが、最終的に大きな成功を収めるための最も重要なコツと言えるでしょう。

仮想通貨の自動売買に関するよくある質問

仮想通貨の自動売買を始めるにあたって、多くの人が抱くであろう疑問や不安について、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

仮想通貨の自動売買は儲かりますか?

A. 「必ず儲かる」という保証は一切ありません。

これは最も多い質問ですが、答えは「人によるし、状況による」というのが正直なところです。自動売買は、あくまで取引を自動化するツールであり、その成果は選択する戦略、稼働させるタイミングの相場状況、そして利用者のリスク管理能力に大きく依存します。

実際に、適切なツールと戦略を選び、相場環境にうまく適合させることで大きな利益を上げている人がいる一方で、知識不足のまま安易に手を出したり、リスク管理を怠ったりして、大きな損失を被る人もいます。「ツールを稼働させれば何もしなくても儲かる」という考えは非常に危険です。成功するためには、本記事で解説したようなメリット・デメリットを深く理解し、長期的な視点でコツコツと取り組む姿勢が不可欠です。

仮想通貨の自動売買は違法ですか?

A. いいえ、違法ではありません。

金融庁に登録された暗号資産交換業者(国内取引所)が公式に提供しているAPIを利用して、個人の資産運用の一環として自動売買を行うことは、完全に合法的です。多くの取引所がAPIの利用を推奨しており、健全な市場の活性化に繋がるものとして認識されています。

ただし、注意すべき点もあります。例えば、見せ板(約定させる意図のない大量の注文)を出すなどして意図的に価格を操縦しようとする行為や、他人の資金を預かって運用する行為(無登録での投資助言・代理業にあたる可能性)などは、法律で固く禁じられています。個人が自身の口座で、提供されているツールやサービスを用いて取引を行う限りは、何ら問題ありません。

スマホアプリで自動売買はできますか?

A. はい、多くのサービスがスマホアプリに対応しています。

近年では、スマートフォン一つで自動売買の設定から損益の確認、稼働の停止まで、すべての操作が完結するサービスが増えています。

- 取引所提供の機能: Coincheckの「つみたて」やBybitの「取引ボット」などは、公式のスマホアプリから簡単に設定・管理できます。

- 外部プラットフォーム: QUOREAのようなストラテジー選択型プラットフォームも、スマホアプリを提供している場合が多く、外出先からでも手軽にポートフォリオの状況を確認したり、ロボットを入れ替えたりすることが可能です。

PCの前に座っている時間がない忙しい方でも、スマホアプリを活用することで、手軽に自動売買を始め、管理することができます。

無料で使える自動売買ツールはありますか?

A. はい、存在しますが、利用には注意が必要です。

無料で利用できる自動売買には、大きく分けて2つのタイプがあります。

- 取引所が提供する機能: Coincheckの「Coincheckつみたて」や、Bybit、MEXCの「グリッドボット」など、取引所がサービスの一環として提供している機能は、基本的に追加のツール利用料なしで利用できます。

- 外部の無料ツール: インターネット上には、個人や小規模な開発チームが作成した無料の自動売買ボットやスクリプトも存在します。しかし、これらを利用する際はセキュリティリスクに最大限の注意が必要です。運営元が信頼できるか、悪意のあるプログラムが仕込まれていないかなどを慎重に見極める必要があります。安易に利用すると、APIキーを悪用されたり、資産を失ったりする危険性があります。

まずは信頼できる取引所が提供する無料機能から試してみるか、有料であってもデモトレードや無料お試し期間がある、実績の豊富なプラットフォームを選ぶことを強く推奨します。

自動売買で得た利益に税金はかかりますか?

A. はい、かかります。

仮想通貨の取引によって得た利益は、原則として「雑所得」として扱われ、所得税の課税対象となります。これは自動売買による利益も例外ではありません。

年間の利益(売却価格 – 取得価格 – 手数料)が一定額(給与所得者の場合は20万円)を超えた場合、翌年に確定申告を行い、納税する必要があります。雑所得は、給与所得など他の所得と合算した総所得金額に応じて税率が決まる「総合課税」の対象となります。

年間の取引履歴を正確に記録し、損益計算をしっかりと行うことが重要です。最近では、仮想通貨の損益計算を自動化してくれる便利なサービスもありますので、活用を検討すると良いでしょう。税金に関する詳細は、必ず国税庁の公式サイトや、税理士などの専門家にご確認ください。

参照:国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」

「やめとけ」と言われるのはなぜですか?

A. 主に、リスクを正しく理解せずに行うことの危険性を指摘する声です。

インターネット上で「仮想通貨 自動売買 やめとけ」といった意見が見られるのには、いくつかの理由があります。

- 損失リスクの存在: 「必ず儲かる」という誤解が広まっている反動で、「そんなうまい話はない、損をするだけだ」という警鐘が鳴らされています。実際に、相場に合わない戦略を使い続けて大きな損失を出すケースは少なくありません。

- 手数料負けのリスク: 取引コストを考慮せずに頻繁な売買を繰り返した結果、利益が出ずに終わってしまうケースがあるためです。

- 知識不足での利用: 仕組みを全く理解せず、「誰かが儲かると言っていたから」という理由だけで始めると、予期せぬ事態に対応できず、失敗しやすくなります。

- 詐欺的なツールの存在: 高額なだけで性能の低いツールや、詐欺的な情報商材が出回っていることも、「やめとけ」と言われる一因です。

これらの指摘は、自動売買のデメリットや注意点を的確に捉えています。これらのリスクを正しく理解し、適切な対策(少額から始める、信頼できるツールを選ぶなど)を講じた上で取り組むのであれば、自動売買は有効な資産運用手段となり得ます。

自動売買はいくらから始められますか?

A. サービスによりますが、数千円~数万円程度の少額から始めることが可能です。

各取引所やツールが定める最低取引単位や最低投資額によって異なりますが、多くのサービスでは、初心者でも始めやすいように比較的低い金額からスタートできるようになっています。

- 積立サービス: bitFlyerの「かんたん積立」のように、1円単位で設定できるものもあります。

- 取引ボットやプラットフォーム: 一般的には、数千円から数万円程度の資金があれば、一つの戦略を稼働させることが可能です。

重要なのは、「いくらから始められるか」よりも「自分がいくらまでなら失っても許容できるか」です。必ず、生活に影響の出ない余剰資金の範囲内で、無理のない金額からスタートしてください。