仮想通貨(暗号資産)取引を始めようとするとき、多くの人が最初に直面するのが「販売所」と「取引所」という二つの言葉です。どちらも仮想通貨を購入できる場所に違いはありませんが、その仕組みやコスト、使い勝手は大きく異なります。この違いを理解しないまま取引を始めてしまうと、知らず知らずのうちに損をしてしまう可能性も少なくありません。

特に、投資初心者にとっては「どちらを選べば良いのか分からない」「何がどう違うのか複雑で難しそう」と感じることも多いでしょう。しかし、ご安心ください。それぞれの特徴を正しく理解し、自分の目的やレベルに合った場所を選べば、誰でもスムーズに仮想通貨取引をスタートできます。

この記事では、仮想通貨の「販売所」と「取引所」の根本的な違いから、それぞれのメリット・デメリット、コスト構造、そして目的別の選び方まで、専門用語を交えつつも分かりやすく徹底的に解説します。さらに、実際に取引を始めるための具体的なステップや、失敗しないための注意点、信頼できる仮想通貨交換所の選び方まで網羅しています。

この記事を最後まで読めば、あなたは販売所と取引所の違いを完全に理解し、自分にとって最適な取引方法を選択できるようになるでしょう。 仮想通貨という新しい資産形成の世界へ、自信を持って第一歩を踏み出すための知識を、ここで身につけていきましょう。

目次

結論:仮想通貨の販売所と取引所の違い早見表

仮想通貨の「販売所」と「取引所」の違いについて、詳細を解説する前に、まずは結論として両者の特徴をまとめた早見表をご覧ください。この表を見るだけで、全体像を素早く把握できます。

| 項目 | 販売所 | 取引所 |

|---|---|---|

| 取引相手 | 仮想通貨交換業者 | 他のユーザー |

| 仕組み | 業者から直接購入・売却する(お店での買い物に近い) | ユーザー同士で売買注文をマッチングさせる(株式市場やオークションに近い) |

| 価格決定 | 業者が提示する価格(スプレッドが上乗せされている) | ユーザーの需要と供給で決まる市場価格 |

| メリット | ・操作が非常にシンプルで初心者でも簡単 ・提示された価格で確実に購入できる ・アプリなどで手軽に始められる |

・取引コスト(手数料)が非常に安い ・スプレッドが非常に狭いため有利な価格で取引できる ・指値注文など多様な注文方法が使える |

| デメリット | ・スプレッド(売買価格差)が広く、実質的なコストが割高 | ・操作が複雑で専門知識(板読みなど)が必要 ・希望の価格や数量で取引が成立しないことがある ・流動性が低いと不利な価格になるリスクがある |

| おすすめな人 | ・とにかく手軽に始めたい仮想通貨初心者 ・複雑な操作に不安がある人 ・少額からお試しで始めてみたい人 |

・取引コストを少しでも抑えたい人 ・頻繁に売買するトレーダー ・指値注文など戦略的な取引をしたい中〜上級者 |

このように、販売所は「手軽さ」を、取引所は「コストの安さ」を最優先する人に向いています。 どちらが良い・悪いというわけではなく、それぞれの特性を理解し、自分の目的や投資スタイルに合わせて使い分けることが重要です。

これから先の章で、この表の内容を一つひとつ詳しく掘り下げて解説していきます。

仮想通貨の販売所とは

仮想通貨の「販売所」は、多くの初心者が最初に利用する取引形態です。その最大の魅力は、何と言ってもその手軽さと分かりやすさにあります。複雑な知識がなくても、まるでオンラインショッピングのようにお目当ての仮想通貨をすぐに購入できます。

このセクションでは、販売所の基本的な仕組みから、具体的なメリット・デメリットまでを詳しく解説します。なぜ初心者に優しいのか、そして利用する上で注意すべき点は何かを深く理解していきましょう。

販売所の仕組み

販売所の仕組みは非常にシンプルです。一言で言えば、「仮想通貨交換業者を相手に、業者が提示する価格で直接仮想通貨を売買する」形態です。

これを身近な例に例えるなら、海外旅行に行く際の外貨両替所や、金(ゴールド)を取り扱う地金商のようなものです。両替所では、銀行が提示する「円をドルに替えるレート」と「ドルを円に戻すレート」で両替しますよね。そこに他の顧客の存在を意識することはありません。

販売所もこれと全く同じです。

- あなたが仮想通貨を買うとき: 仮想通貨交換業者が「在庫」として保有している仮想通貨を、業者が決めた「購入価格」であなたに売却します。

- あなたが仮想通貨を売るとき: あなたが保有している仮想通貨を、業者が決めた「売却価格」で買い取ります。

この取引形態では、ユーザー同士が売買する「取引所」と違って、「買い手」と「売り手」のマッチングを待つ必要がありません。業者が常に取引相手となってくれるため、提示された価格に納得すれば、いつでも好きな数量を即座に売買できるのが大きな特徴です。

画面の表示も非常に直感的です。「ビットコイン(BTC)」を選び、「10,000円分購入する」と入力してボタンを押すだけで、取引は完了します。複雑なチャートや「板」と呼ばれる売買注文の一覧を読み解く必要は一切ありません。この圧倒的なシンプルさが、多くの初心者に選ばれる理由です。

販売所のメリット

販売所の仕組みを理解すると、そのメリットも自ずと見えてきます。主に「手軽さ」と「分かりやすさ」という二つの側面で、初心者にとって非常に大きな利点があります。

初心者でも簡単な操作ですぐに購入できる

販売所の最大のメリットは、誰でも直感的に操作できるユーザーインターフェースにあります。多くの仮想通貨交換業者は、特にスマートフォンのアプリにおいて、販売所の画面を極限までシンプルに設計しています。

具体的な購入手順は、一般的に以下のようになります。

- アプリを開き、販売所の画面にアクセスする。

- 購入したい仮想通貨の銘柄(例:ビットコイン、イーサリアムなど)を選択する。

- 購入したい「金額(日本円)」または「数量(BTCなど)」を入力する。

- 「購入」ボタンをタップして、確認画面で最終的な内容をチェックし、実行する。

たったこれだけのステップで、あなたの資産の一部が仮想通貨に変わります。株式取引のように証券コードを調べたり、取引時間(仮想通貨は24時間365日取引可能)を気にしたり、複雑な注文方法を選んだりする必要はありません。

この手軽さは、「まずは少額でもいいから仮想通貨を持ってみたい」「難しいことは分からないけれど、話題のビットコインを体験してみたい」といった初心者の方のニーズに完璧に応えます。投資経験が全くない人でも、迷うことなく最初の仮想通貨を手に入れられる点が、販売所の何よりの強みと言えるでしょう。

仮想通貨の価格が分かりやすい

販売所では、取引する際の価格が非常に明確です。画面には「購入価格(Ask)」と「売却価格(Bid)」の2種類がはっきりと提示されています。

例えば、ビットコインのページを開くと、

- 購入価格: 10,100,000円

- 売却価格: 9,900,000円

といった形で表示されます。あなたが買うときは上の価格、売るときは下の価格が適用されるだけで、他に考慮すべき価格情報はありません。

これは、ユーザー同士の無数の注文が並ぶ「板」を読み解かなければならない取引所とは対照的です。「いくらで買えるのか」「いくらで売れるのか」が一目瞭然であるため、価格に関する混乱が生じにくいのです。

この価格の分かりやすさは、特に値動きの激しい仮想通貨市場において、精神的な安心感にも繋がります。今、この瞬間に、確実にこの価格で取引できるという保証は、初心者にとって心強い要素となるでしょう。

販売所のデメリット

手軽で分かりやすい販売所ですが、その利便性と引き換えに、無視できないデメリットが存在します。それが「コスト」の問題です。

スプレッドが広くコストが割高になる

販売所の最大のデメリットは、「スプレッド」が広く設定されているため、取引コストが割高になる点です。

スプレッドとは、先ほどから登場している「購入価格」と「売却価格」の差額のことを指します。例えば、

- 購入価格: 10,100,000円

- 売却価格: 9,900,000円

この場合、スプレッドは「10,100,000円 – 9,900,000円 = 200,000円」となります。

このスプレッドは、仮想通貨交換業者の利益となる部分であり、ユーザーにとっては「実質的な手数料」として機能します。多くの販売所では「取引手数料無料」と謳われていますが、実際にはこのスプレッドという形でコストを支払っているのです。

重要なのは、このスプレッドは購入した瞬間に発生するという点です。上記の例で1BTCを10,100,000円で購入した直後、すぐに売却しようとすると、その時点での売却価格は9,900,000円なので、200,000円の損失が確定してしまいます。つまり、あなたの資産が利益に転じるためには、市場価格がスプレッド分(この場合は20万円)以上、上昇する必要があるのです。

このスプレッドの幅は、取引所形式で発生する取引手数料に比べて、一般的にかなり広く設定されています。そのため、特に頻繁に売買を繰り返すような取引スタイルには全く向いていません。

販売所は、その手軽さと引き換えにコスト面では不利になるということを、利用する前に必ず理解しておく必要があります。このスプレッドの仕組みについては、後の章でさらに詳しく解説します。

仮想通貨の取引所とは

「販売所」が初心者向けの親しみやすいお店だとしたら、「取引所」はプロのトレーダーが集まる株式市場のような場所です。少し専門的な知識が必要になりますが、その分、コストを劇的に抑え、より戦略的な取引が可能になります。

ここでは、取引所の仕組みから、販売所にはない強力なメリット、そして利用する上で乗り越えるべきデメリットまでを、具体的に掘り下げていきます。

取引所の仕組み

取引所の本質は、「仮想通貨を売買したいユーザー同士を直接結びつけるプラットフォーム(場)」であるという点にあります。販売所のように業者が取引相手になるのではなく、仮想通貨交換業者はあくまで中立的な立場で、取引の「場」と「システム」を提供することに徹します。

この仕組みは、東京証券取引所などで行われる株式取引と非常によく似ています。

- 買いたい人: 「この価格で、この数量のビットコインを買いたい」という注文(買い注文)を出します。

- 売りたい人: 「この価格で、この数量のビットコインを売りたい」という注文(売り注文)を出します。

取引所は、これらの無数の買い注文と売り注文を集約し、「板(いた)」と呼ばれる一覧表にリアルタイムで表示します。そして、買い注文と売り注文の価格と数量の条件が一致(マッチング)した瞬間に、取引が成立(約定)します。

例えば、あなたが「1BTCを10,000,000円で買いたい」という注文を出したとします。同時に、別の誰かが「1BTCを10,000,000円で売りたい」という注文を出していれば、両者の注文がマッチングし、取引が成立します。このとき、取引価格は10,000,000円となります。

このように、取引所の価格は、販売所のように業者が決めるのではなく、市場に参加している全ユーザーの需要(買いたい力)と供給(売りたい力)のバランスによって、常に変動しながら決まっていきます。 これが「市場価格(マーケット価格)」と呼ばれるものです。このダイナミックな価格形成メカニズムこそが、取引所の最大の特徴です。

取引所のメリット

取引所の仕組みを理解すると、特にコスト面と戦略面で大きなメリットがあることがわかります。ある程度取引に慣れたユーザーが販売所から取引所へ移行するのは、これらのメリットを享受するためです。

手数料が安くコストを抑えられる

取引所の最大のメリットは、販売所に比べて取引コストを圧倒的に低く抑えられることです。コストが安い理由は二つあります。

一つ目は、「スプレッド」が極めて狭いことです。取引所では、買いたい人の最も高い注文価格(買い気配値)と、売りたい人の最も安い注文価格(売り気配値)の差がスプレッドに相当しますが、多くのユーザーが参加しているため、この差は非常に小さくなります。販売所のように業者の利益やリスクヘッジ分が上乗せされていないため、限りなく市場価格に近いレートで取引が可能です。

二つ目は、「取引手数料」が安いことです。取引所では、取引が成立した際に、約定代金の一部を仮想通貨交換業者に手数料として支払います。この手数料率は、多くの国内取引所で0.1%以下、あるいは無料に設定されています。

例えば、100万円分のビットコインを取引した場合、手数料が0.1%なら1,000円です。一方、販売所でスプレッドが3%あったとすると、実質的なコストは30,000円にもなります。この差は歴然です。頻繁に取引を行ったり、大きな金額を動かしたりする場合、このコスト差は最終的なリターンに計り知れない影響を与えます。

指値注文など多様な取引方法が選べる

取引所では、販売所の「現在の価格で買う/売る」という単純な取引(成行注文)だけでなく、より戦略的な注文方法が利用できます。その代表格が「指値(さしね)注文」です。

- 成行(なりゆき)注文: 価格を指定せず、「いくらでもいいから今すぐ売買したい」という注文方法。板に並んでいる最も有利な価格から順番に約定していくため、すぐに取引を成立させたい場合に有効です。ただし、相場が急変動している際には、想定外の価格で約定してしまうリスクもあります。

- 指値(さしね)注文: 「この価格になったら買いたい/売りたい」と、自分で価格を指定して発注する注文方法。例えば、「ビットコインが現在の1,000万円から950万円まで下がったら買いたい」という指値注文を出しておけば、実際にその価格に達するまで注文は実行されません。これにより、高値掴みを避けたり、希望の利益確定ラインで自動的に売却したりといった計画的な取引が可能になります。

この指値注文を使いこなせるようになると、一日中チャートに張り付いていなくても、自分の投資戦略に基づいた取引を自動的に仕掛けることができます。その他にも、逆指値注文(ストップ注文)など、より高度な注文方法を提供する取引所もあり、トレーダーの幅広いニーズに応えています。

取引所のデメリット

多くのメリットがある一方で、取引所には初心者にとってハードルとなるデメリットも存在します。主に「操作の複雑さ」と「取引の不確実性」が挙げられます。

操作に慣れが必要で初心者には難しい

取引所の画面は、販売所に比べて情報量が圧倒的に多く、複雑です。

- ローソク足チャート: 価格の推移を時系列で表示したグラフ。

- 板情報: ユーザーの売買注文がリアルタイムで並んだ一覧。

- 歩み値: 過去に約定した取引の履歴。

- 注文フォーム: 成行、指値などの注文種別や価格、数量を入力するエリア。

これらの情報を正しく読み解き、適切な注文を出すには、ある程度の学習と慣れが必要です。「板の厚みを見て市場の圧力を読む」「チャートパターンから将来の値動きを予測する」といったスキルは、一朝一夕には身につきません。

操作ミスによるリスクも販売所より高くなります。例えば、指値注文で価格の桁を一つ間違えて入力してしまったり、成行注文を意図しないタイミングで出してしまったりすると、大きな損失に繋がりかねません。この操作の複雑さが、初心者にとって最初の壁となります。

希望の価格や数量で取引が成立しないことがある

取引所はユーザー同士のマッチングで取引が成立するため、必ずしも自分の希望通りに売買できるとは限らないという不確実性が伴います。

例えば、あなたが「1BTC = 950万円」で買いの指値注文を出しても、市場価格がそこまで下がらなければ、あなたの注文は永遠に成立(約定)しません。買いたいチャンスを逃してしまう可能性があるのです。

また、「流動性」の問題も重要です。流動性とは、その市場での取引の活発さ、つまり売買量の多さを指します。ビットコインのような主要な通貨は流動性が高いため、比較的スムーズに取引できます。しかし、取引量の少ないマイナーなアルトコイン(草コイン)の場合、状況は異なります。

流動性が低いと、

- 売りたいのに買い手がいない、またはその逆の状況が起こりやすい。

- まとまった数量を売買しようとすると、自分の注文だけで価格が大きく変動してしまう(スリッページ)。

- 売買の価格差(スプレッド)が実質的に開いてしまい、不利な価格で取引せざるを得ない。

といった問題が発生します。取引所を使う場合は、自分が取引したい銘柄の流動性が十分にあるかどうかを確認することも重要です。

販売所と取引所のコストの違いを生む「スプレッド」とは

これまでにも何度か登場した「スプレッド」という言葉。これは販売所と取引所の最大の違いを理解する上で、最も重要なキーワードです。なぜ販売所はコストが割高になり、取引所は安くなるのか。その答えは、すべてこのスプレッドの仕組みに隠されています。

この章では、スプレッドの正体を徹底的に解剖し、なぜ販売所で広く設定されているのか、その背景にある理由を明らかにします。

スプレッドは売値と買値の価格差

スプレッドとは、同一の金融商品を同じタイミングで売買する際の「購入価格(Ask)」と「売却価格(Bid)」の差額を指します。これは仮想通貨に限らず、FX(外国為替証拠金取引)や株式など、様々な金融市場で使われる用語です。

数式で表すと非常にシンプルです。

スプレッド = 購入価格 (Ask) - 売却価格 (Bid)

例えば、ある仮想通貨交換業者の販売所で、ビットコインの価格が以下のように提示されていたとします。

- 購入価格 (Ask): 10,150,000円

- 売却価格 (Bid): 9,850,000円

この場合のスプレッドは、

10,150,000円 - 9,850,000円 = 300,000円

となります。

この30万円のスプレッドが、事実上、あなたが販売所に支払うコストです。多くの販売所が「取引手数料は無料」と宣伝していますが、取引手数料という名目ではないだけで、実際にはこのスプレッドを通じて手数料以上のコストを負担しているのです。

この仕組みを理解する上で重要なのは、スプレッドは「見えないコスト」であるという点です。取引手数料のように「〇〇円」や「〇〇%」と明記されているわけではないため、意識しないと自分がどれだけのコストを支払っているのか分かりにくいのです。しかし、購入した瞬間に資産価値がスプレッド分だけ目減りするという事実は、紛れもない取引コストの発生を意味します。

試しに、ご自身が利用している、あるいは利用を検討している仮想通貨交換所の販売所アプリを開いてみてください。そして、ある銘柄の購入価格と売却価格をメモし、その差額を計算してみましょう。さらに、その差額が市場価格(取引所価格など)に対して何%に相当するかも計算してみると、スプレッドの大きさをより具体的に実感できるはずです。

なぜ販売所はスプレッドが広いのか

では、なぜ販売所は取引所に比べて、これほど広いスプレッドを設定しているのでしょうか。これには、販売所というビジネスモデル特有の、いくつかの理由が存在します。

- 仮想通貨交換業者の主要な収益源であるため

最も直接的な理由がこれです。販売所形式において、スプレッドは業者の利益そのものです。ユーザーが売買を繰り返すたびに、業者はスプレッド分の差益を着実に得ることができます。シンプルなサービスを提供する代わりに、その対価としてスプレッドを収益の柱としているのです。 - 在庫リスクをヘッジするため

販売所を運営する業者は、ユーザーからの買い注文にいつでも応じられるように、大量の仮想通貨を「在庫」として自社で保有しています。しかし、仮想通貨はご存知の通り、価格変動が非常に激しい資産です。もし業者が大量のビットコインを保有している状況で価格が暴落すれば、業者は莫大な損失を被ることになります。

この価格変動による在庫リスクをあらかじめカバー(ヘッジ)するために、スプレッドは広く設定されています。 いわば、リスクに対する保険料のようなものが、スプレッドには含まれているのです。 - カバー取引のコストを転嫁するため

業者は自社の在庫が少なくなったり、逆に増えすぎたりすると、他の取引所などで仮想通貨を売買して在庫調整を行います。これを「カバー取引」と呼びます。カバー取引を行う際にも当然コストが発生するため、そのコスト分もあらかじめスプレッドに織り込まれています。 - 初心者向けの利便性・サービス提供の対価

販売所は、複雑な操作を不要にし、誰でも簡単に取引できるという高い利便性を提供しています。分かりやすいアプリの開発や、手厚いカスタマーサポート体制の維持にもコストがかかります。スプレッドには、こうした初心者向けのサービス全体を維持するための対価という側面も含まれているのです。ユーザーは、高いスプレッドを支払うことで、「簡単・安心」という価値を購入していると考えることもできます。

これらの理由から、販売所のスプレッドは構造的に広くならざるを得ません。スプレッドが広いのは、特定の業者が不当に利益を得ているというよりは、販売所というビジネスモデルそのものに起因すると理解することが重要です。

【目的別】販売所と取引所どっちを選ぶべき?

販売所と取引所の違い、そしてコストの源泉であるスプレッドについて理解が深まったところで、いよいよ最も重要な問いに答えていきましょう。「結局、自分はどちらを選べば良いのか?」という問いです。

答えは一つではありません。あなたの仮想通貨取引に対する目的、知識レベル、リスク許容度によって、最適な選択は変わってきます。ここでは、具体的な目的別にどちらを選ぶべきかを提案し、さらに両者を賢く使い分ける方法についても解説します。

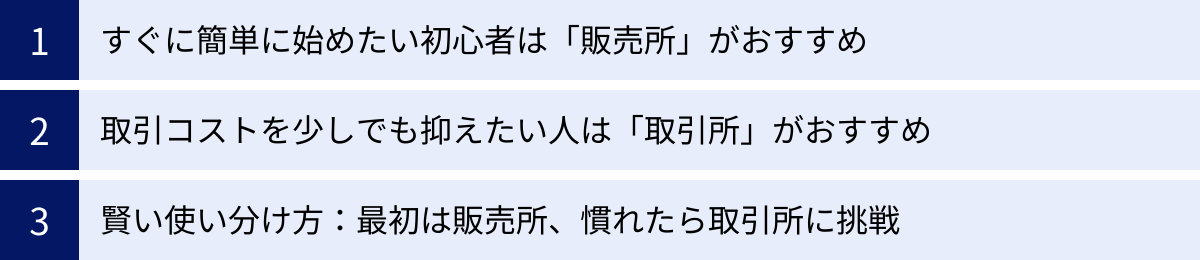

すぐに簡単に始めたい初心者は「販売所」がおすすめ

もしあなたが以下のように考えているなら、迷わず「販売所」から始めることをおすすめします。

- 「仮想通貨は初めてで、何から手をつけていいか分からない」

- 「難しい操作や専門用語は苦手。とにかく簡単にビットコインを買ってみたい」

- 「まずは数千円〜数万円くらいの少額で、お試し感覚で始めてみたい」

- 「頻繁に売買するつもりはなく、長期的に保有してみたい」

前述の通り、販売所の最大のメリットは圧倒的な手軽さと分かりやすさです。取引コストが割高になるというデメリットはありますが、それはこの「簡単さ」というサービスへの対価と考えることができます。

特に、初めて仮想通貨に触れる段階では、コストよりもまず「無事に購入し、保有する」という経験をすることが重要です。複雑な取引所の画面と格闘して挫折してしまっては、元も子もありません。

まずは販売所で少額を購入し、自分の資産が仮想通貨に変わる感覚や、日々の価格変動を肌で感じてみましょう。 この最初の成功体験が、その後の学習意欲や投資継続のモチベーションに繋がります。コストのことは、取引に慣れてから考えても決して遅くはありません。

取引コストを少しでも抑えたい人は「取引所」がおすすめ

一方で、あなたが以下のようなタイプであれば、「取引所」の利用を積極的に検討すべきです。

- 「投資経験が多少あり、コスト意識が高い」

- 「スプレッドで損をするのは絶対に避けたい」

- 「デイトレードやスイングトレードなど、短期的な売買で利益を狙いたい」

- 「指値注文などを活用して、計画的な取引を行いたい」

取引所の最大の魅力は、そのコストの安さです。販売所の広いスプレッドを回避し、非常に低い手数料で取引できるため、取引回数が多くなればなるほど、あるいは取引金額が大きくなればなるほど、その恩恵は絶大なものになります。

例えば、100万円の元手で月に10回の売買を行うケースを考えてみましょう。

- 販売所(スプレッド3%と仮定): 1回の往復取引(購入→売却)で約3万円のコスト。10回繰り返すと、理論上は元手の30%にあたる約30万円がコストとして消えてしまいます。

- 取引所(手数料0.1%と仮定): 1回の往復取引でかかる手数料は「100万円 × 0.1% × 2 = 2,000円」。10回繰り返してもコストは20,000円です。

この差は、投資の成果を根底から覆すほどのインパクトを持っています。したがって、コストを最優先に考えるのであれば、取引所の利用は必須と言えるでしょう。操作方法を学習する手間はかかりますが、その努力は将来的に大きなリターンとなって返ってくるはずです。

賢い使い分け方:最初は販売所、慣れたら取引所に挑戦

ここまで読むと、「初心者は販売所、慣れたら取引所」という二者択一のように聞こえるかもしれません。しかし、最も賢く、そして現実的なアプローチは、「両方を段階的に使い分ける」というハイブリッド戦略です。

現在、国内の主要な仮想通貨交換業者の多くは、一つのアカウントで「販売所」と「取引所」の両方の機能を提供しています。この環境を最大限に活用しない手はありません。

【おすすめのステップアップ法】

- ステップ1:口座開設と初回購入(販売所を利用)

まずは口座を開設し、操作が簡単な「販売所」で最初の仮想通貨を購入します。金額は、ご自身が「勉強代」として割り切れる範囲の少額(例:5,000円〜30,000円)で十分です。これにより、入金から購入までの一連の流れを体験し、仮想通貨を保有する感覚を掴みます。 - ステップ2:値動きの体験と情報収集

購入した仮想通貨が日々どのように値動きするのかを、アプリなどで眺めてみましょう。同時に、取引所の画面はどのようなものか、少し覗いてみることをおすすめします。チャートや「板」が動く様子を見るだけでも、市場の雰囲気が分かります。 - ステップ3:取引所での少額取引に挑戦

取引の雰囲気に慣れてきたら、いよいよ「取引所」での取引に挑戦します。ここでも、いきなり大きな金額を動かす必要はありません。販売所で購入した資産の一部を取引所に移し、まずは最も簡単な「成行注文」で売買を試してみましょう。次に、少額の「指値注文」を出す練習をします。 - ステップ4:本格的な取引所への移行

取引所での操作に自信がついてきたら、本格的に取引を「取引所」メインに切り替えていきます。この段階になれば、あなたはもう初心者ではありません。コストを抑え、より有利な条件で資産を運用していくことが可能になります。

このように、最初は販売所を手軽な入口として活用し、徐々に取引所というメインスタジアムにステップアップしていくのが、最も安全で効率的な方法です。リスクを管理しながら着実にスキルを身につけることができます。

販売所・取引所の両方が使える!おすすめ仮想通貨取引所5選

「販売所と取引所の使い分けが重要」と理解したところで、次に気になるのは「では、どの仮想通貨交換所を選べば良いのか?」という点でしょう。幸いなことに、日本の主要な仮想通貨交換所の多くは、一つのサービス内で販売所と取引所の両方を提供しており、初心者から上級者まで幅広いニーズに対応しています。

ここでは、金融庁の認可を受けた信頼性の高い国内の交換所の中から、特に人気があり、使い分けに適した5社を厳選してご紹介します。各社の特徴を比較し、自分に合った交換所を見つけるための参考にしてください。

※以下の情報は、記事執筆時点のものです。手数料や取扱銘柄などの最新情報は、必ず各社の公式サイトでご確認ください。

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(※)であり、特に初心者からの絶大な支持を集めている仮想通貨交換所です。その最大の魅力は、誰が見ても分かりやすい、洗練されたスマートフォンアプリのUI/UXにあります。

(※)対象:国内の暗号資産取引アプリ、期間:2019年1月〜2023年12月、データ協力:App Tweak

- 特徴: 初心者向けの使いやすさを徹底的に追求。販売所の画面は非常に直感的で、迷うことなく仮想通貨を購入できます。取扱銘柄数が豊富で、様々なアルトコインを手軽に始められるのも魅力です。

- 取引形式:

- 販売所: 取扱銘柄数が多く、主要な通貨はほぼすべてここで購入可能です。

- 取引所: ビットコインをはじめ、一部の主要アルトコインの板取引に対応しています。取引所における取引手数料(Taker/Maker)が無料なのは大きなメリットです。

- こんな人におすすめ:

- とにかく簡単な操作で仮想通貨を始めたい人

- デザイン性が高く、見やすいアプリを使いたい人

- ビットコイン以外の様々なアルトコインに興味がある人

Coincheckは、「最初の仮想通貨取引は、まずここから」と言えるほど、初心者にとってのハードルが低い交換所です。最初は使いやすい販売所を利用し、慣れてきたら手数料無料の取引所に挑戦するという、理想的なステップアップが可能です。

参照:コインチェック株式会社 公式サイト

② DMM Bitcoin

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、特にレバレッジ取引に強みを持ちますが、現物取引のサービスも充実しています。特筆すべきは、その手数料体系の分かりやすさです。

- 特徴: 現物取引(販売所・取引所)の取引手数料だけでなく、日本円や仮想通貨の入出金手数料も無料(※BitMatch取引手数料を除く)という、ユーザーにとって非常に嬉しい手数料体系を採用しています。コストを極力抑えたいユーザーにとって大きな魅力となります。

- 取引形式:

- 販売所: スタンダードな販売所形式を提供。

- 取引所(BitMatch注文): DMM Bitcoin独自の取引方式である「BitMatch注文」が特徴です。これは、販売所のスプレッドと取引所の板取引の「中間」のような仕組み。一定の有効期限内(30秒)に他のユーザーの注文とマッチングすれば、販売所のスプレッドよりも大幅に狭い「ミッド(仲値)価格」で取引が成立します。マッチングしなかった場合は、通常の販売所価格で約定します。

- こんな人におすすめ:

- 入出金も含めたトータルコストをできるだけ無料にしたい人

- 販売所の簡単さと、取引所の低コストの「いいとこ取り」をしたい人

- レバレッジ取引にも将来的に挑戦してみたい人

BitMatch注文は、初心者でも取引所のコストメリットを享受しやすいユニークな仕組みです。操作は販売所とほぼ同じ感覚で、コストだけを抑えられる可能性があるため、非常に合理的な選択肢と言えるでしょう。

参照:株式会社DMM Bitcoin 公式サイト

③ GMOコイン

GMOインターネットグループが運営するGMOコインは、オリコン顧客満足度調査で何度もNo.1を獲得(※)するなど、総合力の高さで定評のある仮想通貨交換所です。

(※)2024年 オリコン顧客満足度®調査 暗号資産取引所 現物取引 第1位など

- 特徴: 国内トップクラスの取扱銘柄数を誇り、様々な通貨に投資したいユーザーのニーズに応えます。DMM Bitcoinと同様に、入出金手数料や仮想通貨の送金手数料が無料である点も、頻繁に資金を動かすユーザーにとっては非常に大きなメリットです。

- 取引形式:

- 販売所: 豊富な銘柄をシンプルな操作で購入可能。

- 取引所: ビットコインはもちろん、多くのアルトコインが板取引に対応しており、活発な取引が行われています。取引手数料は、Maker(指値注文を板に並べる側)がマイナス手数料(-0.01%)、Taker(板の注文を消費する側)が0.05%と、Maker側に有利な設定になっています。

- こんな人におすすめ:

- できるだけ多くの種類のアルトコインを取引したい人

- 指値注文を積極的に活用し、手数料を抑えたい(あるいは受け取りたい)人

- 信頼と実績のある大手グループのサービスで安心して取引したい人

Maker手数料がマイナスということは、指値注文が約定すると、手数料を支払うどころか、逆に報酬として受け取れることを意味します。計画的な取引ができる中級者以上にとって、GMOコインは非常に魅力的な環境です。

参照:GMOコイン株式会社 公式サイト

④ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年の創業以来、長年にわたり日本の仮想通貨業界をリードしてきた老舗の交換所です。ビットコインの取引量は国内最大級を誇り(※)、その流動性の高さと安定したシステム、そして強固なセキュリティ体制で多くのユーザーから信頼を得ています。

(※)Bitcoin 日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における 2021 年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)

- 特徴: 高い流動性により、大口の取引でも価格が滑りにくく、安定した取引が可能です。セキュリティに関しては、業界トップクラスの対策を講じており、創業以来一度もハッキング被害に遭っていない実績は、大きな安心材料です。

- 取引形式:

- 販売所: シンプルなインターフェースで、初心者でも簡単にビットコインなどを購入できます。

- 取引所(bitFlyer Lightning): プロのトレーダー向けに開発された高機能な取引ツール「bitFlyer Lightning」が利用可能です。豊富なテクニカル指標やAPIなどを備え、本格的なトレード環境を提供します。取引手数料は、直近30日の取引量に応じて変動する仕組みです。

- こんな人におすすめ:

- セキュリティの高さを最も重視する人

- 流動性が高く、安定した環境でビットコインを取引したい人

- 将来的に、プロ仕様のツールで本格的なテクニカル分析やトレードを行いたい人

まずは通常の販売所や取引所で慣れ、ステップアップとして「bitFlyer Lightning」に挑戦するという道筋は、トレーダーを目指す人にとって王道の一つと言えるでしょう。

参照:株式会社bitFlyer 公式サイト

⑤ bitbank(ビットバンク)

bitbankは、特にアルトコインの取引所(板取引)に強みを持つ仮想通貨交換所として知られています。その取引量は国内No.1を記録したこともあり(※)、多くのトレーダーから支持されています。

(※)2021年2月14日 CoinMarketCap調べ

- 特徴: 取扱銘柄のほとんどが取引所形式での板取引に対応しており、販売所の広いスプレッドを気にすることなく、様々なアルトコインを有利なコストで売買できます。PC版のトレーディングツールは、人気チャートツール「TradingView」を搭載しており、60種類以上のテクニカル指標を使って高度な分析が可能です。

- 取引形式:

- 販売所: 主要な通貨に対応。操作はシンプル。

- 取引所: アルトコインの板取引が非常に活発。GMOコインと同様、Maker手数料がマイナス(-0.02%)、Taker手数料が0.12%(一部銘柄除く)となっており、指値注文を行うトレーダーを優遇しています。

- こんな人におすすめ:

- ビットコイン以外のアルトコインを、販売所ではなく取引所で安く取引したい人

- 「TradingView」を使った本格的なチャート分析をしたい人

- Maker注文を主体に、コストを抑えながら取引したいトレーダー

「アルトコインの取引ならbitbank」と言われるほど、その分野での評価は確立されています。最初からコストを意識してアルトコイン投資を始めたい中級者以上の方には、最適な選択肢の一つです。

参照:ビットバンク株式会社 公式サイト

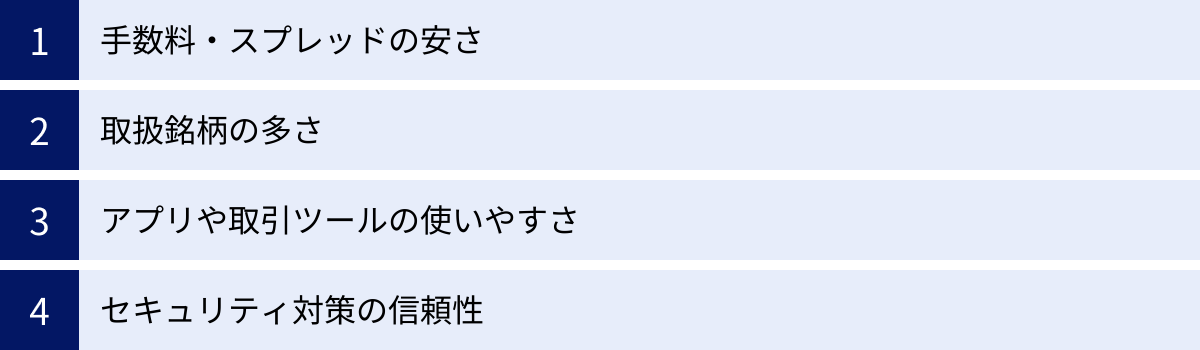

失敗しない仮想通貨取引所の選び方4つのポイント

おすすめの交換所を5つ紹介しましたが、「結局、自分にはどれが一番合っているんだろう?」と迷ってしまうかもしれません。そこで、数ある交換所の中から、あなた自身が最適な一社を見つけるための、普遍的な「4つのチェックポイント」を解説します。

これらのポイントを基準に各社を比較検討すれば、後悔のない選択ができるはずです。

① 手数料・スプレッドの安さ

取引を行う上で、コストはリターンに直結する最も重要な要素の一つです。しかし、「手数料」と一言で言っても、その種類は様々です。以下の項目を総合的にチェックしましょう。

- 取引手数料: 取引所形式で売買する際に発生する手数料です。「Maker手数料」と「Taker手数料」に分かれていることが多いので、両方を確認しましょう。特に指値注文をメインで使いたい人は、Maker手数料が安い、あるいはマイナスの交換所が有利です。

- スプレッド: 販売所を利用する際の、購入価格と売却価格の差です。これは公式サイトに明記されていないことが多いため、実際に口座を開設して、リアルタイムの価格差を自分の目で確認するのが最も確実です。同じ銘柄でも、交換所や時間帯によってスプレッドは変動します。

- 入出金手数料: 日本円を入金・出金する際にかかる手数料です。クイック入金は無料でも、銀行振込は有料など、方法によって異なる場合があります。頻繁に資金を動かす人は、この手数料が無料の交換所を選ぶとコストを大きく節約できます。

- 送金手数料: 保有している仮想通貨を、他の交換所や個人のウォレットに送金する際の手数料です。これも無料のところと有料のところがあります。DeFiやNFTなど、外部サービスとの連携を考えている場合は、重要なチェックポイントになります。

「取引手数料無料」という言葉だけに惑わされず、スプレッドや入出金手数料を含めた「トータルコスト」で判断することが、賢い選び方の基本です。

② 取扱銘柄の多さ

最初はビットコインやイーサリアムといった主要な通貨から始める人がほとんどですが、慣れてくると、より大きなリターンを狙える可能性を秘めたアルトコインにも興味が湧いてくるかもしれません。

その際に、取扱銘柄が少ない交換所だと、投資したい銘柄が見つかるたびに新しい交換所の口座を開設しなければならず、手間と管理コストが増えてしまいます。

したがって、将来的な投資の選択肢を広げておくという意味で、最初から取扱銘柄数が多い交換所を選んでおくのは賢明な戦略です。

ただし、単純な数だけでなく、その「質」も重要です。

- その銘柄は「販売所」と「取引所」のどちらで扱われているか?: 取扱銘柄数が多くても、そのほとんどがスプレッドの広い販売所でしか扱われていないケースもあります。自分が取引したいアルトコインが、コストの安い「取引所」で売買できるかどうかは、非常に重要なポイントです。

- 流動性は十分か?: 取引所で扱われていても、取引量が極端に少なく、板がスカスカの状態では、適正な価格で取引することが困難です。

将来の拡張性を見据え、多様な銘柄を低コストで取引できる環境が整っているかを確認しましょう。

③ アプリや取引ツールの使いやすさ

仮想通貨取引は、今や多くの人がスマートフォンアプリで行っています。そのため、アプリの使いやすさは、取引の快適さや正確性に直結します。

- 直感的な操作性: ボタンの配置や画面遷移が分かりやすく、初心者でも迷わず操作できるか。

- 視認性の高いチャート: 価格の推移が見やすく、基本的な描画ツールやテクニカル指標が使えるか。

- 注文のしやすさ: 金額や数量の入力がスムーズに行え、注文内容の確認画面が分かりやすいか。

- 動作の安定性: 相場急変時など、アクセスが集中する場面でもアプリがフリーズしたり、サーバーがダウンしたりしないか。

これらは、実際に使ってみないと分からない部分も多いですが、口座開設は無料でできるので、気になる交換所の口座をいくつか開設し、実際にアプリを触って比較してみるのがおすすめです。

また、PCで本格的なトレードを考えている人は、高機能な取引ツール(TradingViewの搭載、APIの提供など)が充実しているかも確認しましょう。自分の取引スタイルに合ったツールを提供している交換所を選ぶことが、長期的に見て満足度に繋がります。

④ セキュリティ対策の信頼性

仮想通貨取引において、セキュリティは何よりも優先されるべき項目です。どれだけ利益を上げても、ハッキングによって資産をすべて失ってしまっては意味がありません。交換所がどのようなセキュリティ対策を講じているか、必ず確認しましょう。

【取引所側のチェックポイント】

- コールドウォレットでの資産管理: 顧客から預かった資産の大部分を、インターネットから完全に切り離された「コールドウォレット」で保管しているか。これはハッキング対策の基本です。

- マルチシグの導入: 仮想通貨を送金する際に、複数の秘密鍵(署名)を必要とする「マルチシグネチャ」技術を導入しているか。これにより、内部犯行や秘密鍵の漏洩リスクを低減できます。

- 資産の分別管理: 会社の運営資金と、顧客から預かった資産を法的に明確に分けて管理しているか。これは金融庁の規制により義務付けられています。

- 情報セキュリティに関する認証取得: 「ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証」など、第三者機関によるセキュリティ認証を取得しているか。

【ユーザー側でできる対策のサポート】

- 二段階認証の提供: ログイン時や送金時に、パスワードに加えてスマートフォンアプリなどで生成される確認コードを要求する「二段階認証」が利用できるか。これはユーザーが設定できる最も重要なセキュリティ対策です。

過去にハッキング被害の有無を調べることも参考になりますが、それ以上に、現在どのような対策を講じ、顧客資産の保護に真摯に取り組んでいるかという姿勢を見極めることが重要です。

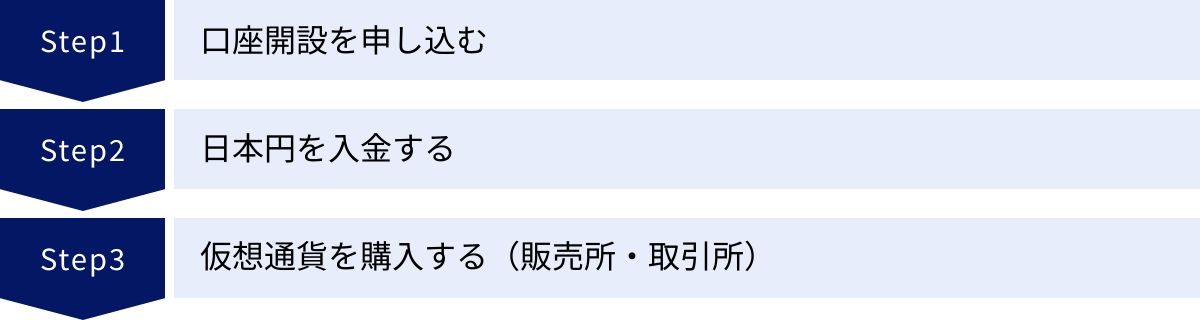

初心者でも簡単!仮想通貨取引を始める3ステップ

販売所と取引所の違いを理解し、利用したい交換所も決まったら、いよいよ取引開始です。仮想通貨の購入は、一見難しそうに思えるかもしれませんが、実際の手順は非常にシンプルです。ここでは、口座開設から仮想通貨の購入までを、誰でもできるように3つのステップに分けて解説します。

① 口座開設を申し込む

最初のステップは、選んだ仮想通貨交換所で自分専用の口座を開設することです。現在では、ほとんどの手続きがスマートフォンやPC上で完結し、早ければ即日で取引を開始できます。

【口座開設に必要なもの】

- メールアドレス: 登録や各種通知の受け取りに使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが一般的です。スマホで撮影して提出する場合がほとんどです。

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用する、本人名義の銀行口座情報が必要です。

【一般的な口座開設の流れ】

- 公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録: 交換所の公式サイトから「口座開設」ボタンをクリックし、メールアドレスを登録します。届いたメールに記載されたリンクから、基本情報の入力に進みます。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要事項をフォームに入力します。

- 本人確認: ここが最も重要なステップです。多くの交換所では、「スマホでかんたん本人確認(e-KYC)」というシステムを導入しています。これは、スマートフォンのカメラで本人確認書類と自分の顔(セルフィー)を撮影してアップロードするだけで、オンラインで本人確認が完了する仕組みです。郵送物の受け取りを待つ必要がなく、スピーディーに手続きが進みます。

- 審査: 提出された情報をもとに、交換所側で審査が行われます。通常、数時間から1営業日程度で完了します。

- 口座開設完了: 審査に通ると、口座開設完了の通知がメールなどで届きます。これで、ログインして取引を始められる状態になります。

このプロセスは、どの交換所でもほぼ共通しています。画面の指示に従って進めれば、特に迷うことはないでしょう。

② 日本円を入金する

口座が開設できたら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。主な入金方法は以下の3つです。

- 銀行振込: 交換所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から直接振り込む方法です。ATMやネットバンキングから手続きできます。交換所によっては振込手数料が自己負担になる場合があります。反映までに少し時間がかかることもあります。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間リアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料で、即座に口座に反映されることが多いため、最も便利で一般的な方法です。

- コンビニ入金: 一部の交換所で対応している方法で、コンビニの端末を操作して現金で入金できます。手軽ですが、手数料が割高な場合があります。

初心者の方には、手数料が安く、反映も早い「クイック入金」が最もおすすめです。自分の利用している銀行が対応しているかを確認してみましょう。

③ 仮想通貨を購入する(販売所・取引所)

日本円の入金が完了したら、いよいよ仮想通貨の購入です。この記事で学んだ知識を活かして、目的に合った方法を選びましょう。

【販売所での購入方法】

- アプリやサイトの「販売所」メニューを開きます。

- 購入したい仮想通貨の銘柄(例:BTC)を選択します。

- 表示された購入価格を確認します。

- 購入したい「金額(例:10,000円)」または「数量(例:0.001 BTC)」を入力します。

- 「購入」ボタンを押し、最終確認画面で内容に間違いがなければ実行します。

- これで購入は完了です。あなたの資産(ポートフォリオ)に、購入した仮想通貨が追加されます。

【取引所での購入方法(成行注文の場合)】

- 「取引所」メニューを開き、取引したい通貨ペア(例:BTC/JPY)を選択します。

- 注文方法で「成行」を選択します。

- 購入したい「数量(例:0.001 BTC)」を入力します。

- 「買い」の注文ボタンを押し、確認画面で実行します。

- 板に並んでいる最も安い売り注文と即座にマッチングし、取引が成立(約定)します。

最初は無理せず、操作が簡単な「販売所」で、失っても生活に影響のない少額から始めてみることを強く推奨します。この3ステップを踏めば、あなたも今日から仮想通貨ホルダーの仲間入りです。

仮想通貨を取引する前に知っておきたい注意点

仮想通貨は、大きな利益をもたらす可能性がある一方で、特有のリスクも伴います。安全に取引を続け、大切な資産を守るためには、取引を始める前に以下の3つの注意点を必ず理解しておく必要があります。これらは、あなたの投資家としてのキャリアを守るための生命線です。

価格変動のリスクを理解する

仮想通貨投資における最大のリスクは、その激しい価格変動(ボラティリティ)です。株式や為替(FX)といった他の金融商品と比較しても、仮想通貨の価格は短期間で非常に大きく動く傾向があります。

- 1日で価格が10%以上、時には数十%も上下することは決して珍しくありません。

- ポジティブなニュースで急騰することもあれば、規制強化の報道や著名人の発言一つで暴落することもあります。

このハイリスク・ハイリターンな性質を理解することが、すべての基本です。大きなリターンが期待できるということは、同時に大きな損失を被る可能性もあるということを意味します。一夜にして資産が倍になる夢を見ることもできますが、半減してしまう悪夢も現実になり得るのです。

このリスクを許容できないのであれば、仮想通貨投資は向いていないかもしれません。価格が下落したときにパニックに陥って狼狽売りをしてしまわないよう、「価格は大きく変動するものだ」という心構えを常に持っておくことが重要です。

必ず余剰資金で投資する

価格変動リスクを理解した上で、次に守るべき鉄則が「必ず余剰資金で投資する」ということです。

余剰資金とは、「当面の生活費や、近い将来(数ヶ月〜数年以内)に使う予定のあるお金(教育資金、住宅購入資金など)を除いた、万が一失っても生活に支障が出ないお金」のことを指します。

なぜ余剰資金でなければならないのか。理由は二つあります。

- 精神的な安定を保つため: もし生活費を切り詰めて投資してしまったら、価格が少し下がるたびに「このままだと来月の家賃が払えない…」と冷静ではいられなくなります。このような精神状態で、適切な投資判断を下すことは不可能です。結果として、底値で売ってしまい、その後の上昇局面を逃すといった失敗に繋がりやすくなります。

- 長期的な視点を持つため: 仮想通貨投資は、短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、長期的な視点で資産の成長を待つことが成功の鍵となる場合があります。しかし、使う予定のあるお金で投資していると、必要な時期に価格が下落していた場合、損失を確定させてでも現金化せざるを得なくなります。

「このお金は最悪ゼロになってもいい」と思えるくらいの金額から始めることが、冷静な判断を維持し、長期的に市場に残り続けるための秘訣です。

ハッキングに備えセキュリティ対策を徹底する

仮想通貨はデジタルデータであるため、常にハッキングのリスクに晒されています。取引所のセキュリティがいかに強固であっても、最終的に自分のアカウントを守るのは自分自身です。ユーザー側のセキュリティ意識の低さが原因で資産が盗まれてしまうケースも後を絶ちません。

以下の対策は、面倒に感じても必ず設定・実行してください。

- 二段階認証(2FA)は絶対に設定する: これが最も重要な対策です。IDとパスワードが万が一漏洩しても、二段階認証を設定しておけば、第三者が不正にログインすることを防げます。SMS認証よりも、Google Authenticatorなどの認証アプリを使う方がより安全とされています。

- パスワードの管理を徹底する:

- 推測されにくい複雑なパスワード(大文字、小文字、数字、記号を組み合わせる)を設定する。

- 他のサービスで使っているパスワードを使い回さない。これが原因で不正ログインされるケースが非常に多いです。

- フィッシング詐欺に注意する: 取引所を装った偽のメールやSMSを送りつけ、偽サイトに誘導してIDやパスワードを盗み出す手口です。メール内のリンクは安易にクリックせず、必ずブックマークなどから公式サイトにアクセスする癖をつけましょう。

- 公共のフリーWi-Fiは使用しない: カフェや駅などの公共Wi-Fiは通信が暗号化されていない場合があり、通信内容を傍受されるリスクがあります。重要な取引を行う際は、自宅の安全なネットワークやスマートフォンのキャリア回線を使いましょう。

これらの対策を徹底することが、悪意のある攻撃者からあなたの大切な資産を守るための盾となります。

仮想通貨の販売所・取引所に関するよくある質問

ここまで記事を読み進めても、まだいくつか疑問が残っているかもしれません。このセクションでは、初心者が抱きがちな「販売所」と「取引所」に関するよくある質問に、Q&A形式で分かりやすくお答えします。

販売所と取引所で価格が違うのはなぜですか?

これは最も基本的な、そして最も重要な質問です。両者で価格が異なる理由は、価格の決定方法が根本的に違うからです。

- 取引所の価格: これは「市場価格(マーケット価格)」です。その取引所に参加している不特定多数のユーザーたちの「買いたい」という需要と「売りたい」という供給がぶつかり合って、リアルタイムで決定されます。最後に成立した取引の価格が、現在の価格となります。

- 販売所の価格: これは「業者が提示する価格」です。仮想通貨交換業者が、取引所の市場価格を参考にしながら、そこに自分たちの利益やリスクヘッジのためのコスト(=スプレッド)を上乗せして決定しています。

つまり、販売所の価格は「取引所の価格 + スプレッド」という構造になっているため、必ず取引所の価格よりもユーザーにとって不利(購入価格は高く、売却価格は安く)になります。この価格差は、販売所の「いつでも確実に、簡単に取引できる」という利便性への対価と考えることができます。

「手数料無料」と書かれていてもコストはかかるのですか?

はい、かかる場合がほとんどです。 この「手数料無料」という言葉は、しばしば初心者の誤解を招きます。コストの内訳を正しく理解することが重要です。

まず、販売所の場合は、たとえ「取引手数料無料」と明記されていても、実際には「スプレッド」という形で実質的なコストを支払っています。 購入価格と売却価格の差額が業者の利益となっており、これがユーザーにとっての隠れた手数料です。多くの場合、このスプレッドは明示的な手数料よりもはるかに高額になります。

次に、取引所の場合も、「取引手数料が無料」であっても、他のコストがかかる可能性があります。 例えば、

- 日本円の入金・出金手数料

- 仮想通貨の送金(出庫)手数料

これらが別途必要になる場合があります。

したがって、「手数料無料」という言葉だけで判断せず、スプレッドの広さや各種手数料を含めた「トータルコスト」がいくらになるのかを総合的に見て、取引所や取引方法を選ぶ必要があります。

最初はいくらから始めるのがおすすめですか?

この質問に唯一絶対の正解はありませんが、一つの明確な指針があります。それは「ご自身の余剰資金の範囲内で、失っても精神的なダメージが少ないと感じる金額から始める」ことです。

多くの国内仮想通貨交換所では、最低500円や1,000円といった非常に少額から仮想通貨を購入できます。 そのため、技術的にはワンコインからでも始めることが可能です。

初心者の方におすすめしたいのは、まずは「1万円」を目安に始めてみることです。

1万円であれば、万が一価値が半分になっても5,000円の損失であり、生活に大きな影響を与えることは少ないでしょう。一方で、価格が2倍になれば2万円になり、利益が出たという成功体験を得るには十分な金額です。

このくらいの金額でまずは取引の一連の流れを体験し、値動きに慣れることが重要です。そして、仮想通貨のリスクとリターンについて自分なりの感覚を掴んだ上で、徐々に投資額を増やしていくのが、最も安全で賢明なアプローチです。くれぐれも、最初から生活に影響が出るような大きな金額を投じることのないようにしましょう。

まとめ:自分のレベルや目的に合わせて販売所と取引所を使い分けよう

本記事では、仮想通貨取引の入口となる「販売所」と「取引所」について、その仕組みからメリット・デメリット、コスト構造、そして具体的な選び方や始め方まで、多角的に詳しく解説してきました。

最後に、この記事の最も重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 販売所は「手軽さ」と「分かりやすさ」が魅力。 複雑な操作は不要で、業者を相手に提示された価格でいつでも確実に売買できます。しかし、その利便性の対価としてスプレッド(売買価格差)が広く、実質的なコストは割高になります。仮想通貨取引が全くの初めてで、お試しで少額から始めたい初心者に最適です。

- 取引所は「コストの安さ」が最大のメリット。 ユーザー同士で直接売買するため、スプレッドは極めて狭く、有利な市場価格で取引できます。指値注文など戦略的な取引も可能です。ただし、板読みや注文方法の知識が必要で、操作に慣れが求められます。 コストを重視する中〜上級者や、頻繁に取引したい人に向いています。

- どちらか一方を選ぶのではなく、「使い分ける」のが最も賢い戦略。 多くの交換所では両方の機能が提供されています。最初は簡単な「販売所」で少額購入して取引に慣れ、自信がついたらコストの安い「取引所」での本格的な取引に挑戦するというステップアップ方式が、リスクを抑えながらスキルアップできる最もおすすめの方法です。

仮想通貨の世界は、価格変動や専門用語など、最初は戸惑うことも多いかもしれません。しかし、正しい知識を身につけ、自分に合った方法で一歩ずつ進んでいけば、決して怖いものではありません。

この記事が、あなたが仮想通貨という新しい資産の世界へ、自信を持って第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。まずは信頼できる仮想通貨交換所で口座を開設し、余剰資金の範囲内で、未来への小さな投資を始めてみてはいかがでしょうか。