仮想通貨(暗号資産)への関心が世界的に高まる中、数多くの銘柄が日々誕生し、その価値を変動させています。この複雑でダイナミックな市場を理解する上で、最も重要な指標の一つが「時価総額」です。時価総額は、その仮想通貨が市場でどれだけの価値を持っているかを示すだけでなく、プロジェクトの規模や信頼性を測る上での重要なバロメーターとなります。

本記事では、仮想通貨の時価総額の基本的な概念から、その計算方法、そして最新の時価総額ランキングTOP100までを網羅的に解説します。さらに、時価総額を見る際の注意点や、今後の市場の将来性を左右するポイント、初心者の方が仮想通貨取引を始めるための具体的なステップまで、幅広く掘り下げていきます。

この記事を読むことで、あなたは仮想通貨市場の全体像を掴み、より賢明な情報収集や投資判断を行うための基礎知識を身につけることができるでしょう。

目次

仮想通貨の時価総額とは

仮想通貨の世界に足を踏み入れたとき、誰もが最初に出会うであろう重要な指標が「時価総額(Market Capitalization / Market Cap)」です。これは、特定の仮想通貨の市場における規模や価値を客観的に示すための数値であり、投資家が銘柄を評価・比較する際の基本的な判断材料となります。一言で言えば、その仮想通貨を市場に流通している分だけすべて買い占めたらいくらかかるか、という総額を示すものです。

時価総額を理解することは、個々の仮想通貨の価格だけでなく、そのプロジェクトが持つ市場での影響力や安定性、将来性を評価するために不可欠です。例えば、時価総額が大きい仮想通貨は、それだけ多くの投資家から資金が投じられ、市場での信頼性や知名度が高いと一般的に考えられます。これは、株式市場において、時価総額の大きい企業(例:トヨタ、ソニーなど)が経済全体に大きな影響力を持つことと似ています。

なぜ時価総額がこれほどまでに重要視されるのでしょうか。その理由は複数あります。

第一に、プロジェクトの成熟度と信頼性の指標となる点です。時価総額ランキングで上位に位置するビットコインやイーサリアムといった通貨は、長い歴史の中で多くの困難を乗り越え、強固なコミュニティとエコシステムを築き上げてきました。多くの人々が価値を認め、実際に取引しているからこそ、その時価総額は大きくなるのです。したがって、時価総額の大きさは、その通貨が詐欺的なプロジェクト(スキャム)である可能性が低く、比較的安定した資産であると判断する一つの材料になります。

第二に、市場での流動性や安定性を測る目安になる点です。時価総額が大きい通貨は、一般的に取引量も多く、流動性が高い傾向にあります。流動性が高いとは、「買いたい時にすぐに買え、売りたい時にすぐに売れる」状態を指します。これにより、価格が安定しやすく、一部の大口投資家の取引によって価格が極端に操作されるリスクが低減されます。逆に、時価総額が非常に小さい、いわゆる「草コイン」と呼ばれる銘柄は、取引量が少ないため流動性が低く、わずかな取引で価格が乱高下するハイリスクな特性を持っています。

第三に、投資対象を比較検討するための共通の物差しとなる点です。仮想通貨の価格は、1枚あたり10円のものもあれば、1,000万円を超えるものもあります。単純な価格だけを比較しても、その通貨の本当の価値や規模は分かりません。例えば、1枚100円で発行枚数が10億枚の通貨(時価総額1,000億円)と、1枚10万円で発行枚数が1万枚の通貨(時価総額10億円)では、前者のほうが市場規模は100倍も大きいことになります。このように、時価総額という統一された基準を用いることで、異なる特徴を持つ仮想通貨を公平に比較し、ポートフォリオを構築する際の判断材料にできます。

ただし、株式の時価総額と仮想通貨の時価総額には決定的な違いも存在します。株式の時価総額は、企業の業績や資産、将来の収益性といった明確なファンダメンタルズに基づいて評価されます。一方、仮想通貨の価値は、その技術的な優位性、コミュニティの熱量、将来的なユースケースへの期待、さらには市場のセンチメント(雰囲気)といった、より抽象的で変動しやすい要素に大きく依存します。中央管理者が存在しない分散型の性質も、価格変動の大きさに拍車をかけています。

初心者が時価総額を理解する上で重要なのは、時価総額を絶対的な指標として妄信するのではなく、あくまで数ある評価軸の一つとして捉えることです。時価総額が高いからといって必ずしも価格が上昇し続けるわけではありませんし、逆に時価総額が低いからといって無価値であると断定することもできません。プロジェクトのビジョン、技術、開発チームの活動、ロードマップの進捗状況など、多角的な視点から総合的に判断することが、仮想通貨投資で成功するための鍵となります。

仮想通貨の時価総額の計算方法

仮想通貨の時価総額がプロジェクトの規模や信頼性を示す重要な指標であることはご理解いただけたかと思います。では、この時価総額は具体的にどのように計算されるのでしょうか。その計算方法は非常にシンプルで、以下の式で表されます。

時価総額 = 現在の1通貨あたりの価格 × 市場に流通している供給量(Circulating Supply)

この式を構成する二つの要素、「現在の価格」と「市場に流通している供給量」について、それぞれ詳しく見ていきましょう。

まず、「現在の1通貨あたりの価格」です。これは、CoincheckやbitFlyerといった仮想通貨取引所において、その瞬間に取引されている価格を指します。仮想通貨の価格は、株式と同様に、買いたい人(需要)と売りたい人(供給)のバランスによって常に変動しています。多くの人が「買いたい」と思えば価格は上昇し、「売りたい」と思えば価格は下落します。CoinMarketCapのような時価総額集計サイトは、世界中の多数の取引所から価格データを収集し、その加重平均を算出することで、より市場の実態に近いグローバルな価格を提示しています。

次に、より重要な要素である「市場に流通している供給量(Circulating Supply)」です。これは、発行された仮想通貨のうち、一般の市場で売買可能となっている通貨の総量を指します。なぜ「発行済みの総量」ではなく「流通している供給量」が使われるのでしょうか。それは、発行されていても市場で取引できない、いわゆる「ロックされた」通貨が存在するからです。

例えば、プロジェクトの運営チームや初期投資家向けに割り当てられた通貨は、プロジェクトの安定的な運営や価格の急落を防ぐために、一定期間売却できないようにロックアップされていることがよくあります。また、マイニング(採掘)によって新規発行される仮想通貨の場合、まだ採掘されていない通貨は市場に存在しません。これらの市場で取引不可能な通貨を時価総額の計算から除外することで、より現実的で正確な市場価値を反映させることができます。これが、「流通供給量」を用いる最大の理由です。

ここで、関連する用語として「希薄化後時価総額(Fully Diluted Market Cap / FDV)」も理解しておくと、より深く市場を分析できます。希薄化後時価総額は、以下の式で計算されます。

希薄化後時価総額 = 現在の1通貨あたりの価格 × 最大供給量(Max Supply)

「最大供給量」とは、その仮想通貨が将来的に発行される上限の枚数を指します。例えば、ビットコインの最大供給量は2,100万枚とプログラムで定められています。希薄化後時価総額は、将来すべての通貨が発行されたと仮定した場合の理論上の時価総額を示します。

流通時価総額と希薄化後時価総額を比較することで、プロジェクトの将来的な売り圧力(インフレ率)を推測できます。もし、流通供給量が最大供給量に対して非常に少ない場合(例えば、流通量が10%で残りの90%が未発行)、将来的に大量の通貨が市場に放出され、1通貨あたりの価値が希薄化(下落)する可能性があります。逆に、両者の差が小さい通貨は、将来的なインフレ圧力が低いと判断できます。

具体例で計算プロセスを見てみましょう。

架空の仮想通貨「Crypto-A」があるとします。

- 現在の価格:1枚あたり500円

- 市場に流通している供給量:200万枚

- 最大供給量:1,000万枚

この場合、通常の時価総額は、

500円 × 200万枚 = 10億円

となります。

一方、希薄化後時価総額は、

500円 × 1,000万枚 = 50億円

となります。

この結果から、Crypto-Aは現在10億円の市場規模ですが、将来的には最大で50億円規模になるポテンシャルを秘めていると解釈できます。同時に、まだ市場に出ていない通貨が800万枚もあるため、これらの通貨が市場に放出されるタイミングで価格が下落するリスクも考慮する必要がある、という分析が可能になります。

このように、時価総額の計算方法を理解することは、単にランキングを眺めるだけでなく、その数値の裏にあるプロジェクトの供給計画や将来のリスク・ポテンシャルを読み解くための重要なスキルとなります。投資判断を行う際には、現在の時価総額だけでなく、希薄化後時価総額も併せて確認し、総合的に評価することが推奨されます。

仮想通貨の時価総額を確認できるおすすめサイト3選

仮想通貨の時価総額は常に変動しているため、最新の情報を正確に把握するには、信頼性の高い情報サイトを利用することが不可欠です。ここでは、世界中の多くの投資家やトレーダーに利用されている、定番かつおすすめの時価総額確認サイトを3つ紹介します。それぞれのサイトに特徴があるため、自分の目的やレベルに合わせて使い分けるのが良いでしょう。

| サイト名 | 特徴 | 主な利用者層 | 日本語対応 |

|---|---|---|---|

| CoinMarketCap | 業界最大手で情報量が圧倒的に多い。上場しているほぼ全ての仮想通貨を網羅。 | 初心者からプロまで | ◯ |

| CoinGecko | 独自の信頼スコアや開発アクティビティなど、多角的な評価指標を提供。 | 中級者〜上級者 | ◯ |

| Yahoo!ファイナンス | 日本人にとって馴染み深いUI。日本円表示が基本でニュースとの連携も強い。 | 初心者、株式投資家 | ◯ |

① CoinMarketCap

CoinMarketCapは、仮想通貨の情報サイトとして世界で最も知名度が高く、利用者数も最多のプラットフォームです。2013年に設立され、仮想通貨市場の黎明期からデータを提供し続けてきた歴史があり、その情報の網羅性と信頼性は業界標準とされています。

【特徴とメリット】

- 圧倒的な情報量: 2万種類以上の仮想通貨、数百の取引所のデータを網羅しており、探している情報がほぼ見つかります。時価総額ランキングはもちろん、取引高、価格チャート、過去のデータ(ヒストリカルデータ)など、あらゆる角度から市場を分析できます。

- 業界標準としての信頼性: 多くのニュースメディアや分析レポートで引用されるなど、そのデータはデファクトスタンダードとして扱われています。世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスの傘下に入ったことで、さらにその基盤は強固なものとなりました。

- 豊富な追加機能: 単なるランキングサイトに留まらず、ポートフォリオ管理機能、ウォッチリスト、ICO(新規仮想通貨公開)カレンダー、学習コンテンツ(CoinMarketCap Alexandria)など、投資家をサポートする多様な機能を提供しています。

【使い方と注意点】

サイトにアクセスすると、デフォルトで時価総額順のランキングが表示されます。各通貨名をクリックすると、詳細ページに移動し、チャート、関連ニュース、公式サイトやホワイトペーパーへのリンク、取り扱い取引所の一覧などを確認できます。

注意点としては、情報量が膨大であるため、初心者にとってはどこを見れば良いか少し分かりにくいと感じるかもしれません。 しかし、まずは時価総額、現在の価格、24時間の変動率、そしてチャートといった基本的な項目から見慣れていくと良いでしょう。日本語にも対応していますが、一部翻訳が不自然な箇所もあります。

(参照:CoinMarketCap)

② CoinGecko

CoinGeckoは、CoinMarketCapと並ぶ人気の仮想通貨データアグリゲーター(集約サイト)です。2014年に設立され、後発ながらも独自の評価指標を取り入れることで多くのユーザーから支持を得ています。

【特徴とメリット】

- 多角的な評価指標: CoinGeckoの最大の特徴は、時価総額だけでなく、開発者の活動状況(GitHubでのコミット数など)、コミュニティの規模や活発度(Twitterのフォロワー数やRedditの投稿数など)、一般の関心度(検索エンジンのトレンドなど)といった定性的なデータも評価に加えている点です。これにより、単なる市場価値だけでなく、プロジェクトの健全性や将来性を総合的に判断しやすくなっています。

- 「トラストスコア」による取引所の信頼性評価: 取引所の流動性やセキュリティ対策などを基に独自の「トラストスコア」を算出し、信頼できる取引所かどうかを判断する材料を提供しています。これは偽の取引高(ウォッシュトレード)問題に対処するための有効な試みです。

- DeFiやNFTへの注力: 近年急速に成長しているDeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)関連のカテゴリーにも力を入れており、専門的な情報を探しているユーザーにとって非常に有用です。

【使い方と注意点】

基本的なUIはCoinMarketCapと似ていますが、各通貨のページで「開発者」や「ソーシャル」といったタブをチェックすることで、CoinGeckoならではのユニークなデータを確認できます。

注意点としては、一部の非常にマイナーな通貨(草コイン)に関しては、CoinMarketCapよりも情報が少ない場合があります。しかし、主要な通貨を分析する上では、時価総額だけでは見えないプロジェクトの「健康状態」をチェックできるため、CoinMarketCapと併用することで、より精度の高い分析が可能になります。

(参照:CoinGecko)

③ Yahoo!ファイナンス 暗号資産

Yahoo!ファイナンスは、多くの日本人投資家にとって馴染み深い金融情報プラットフォームであり、その中に「暗号資産(仮想通貨)」の専門ページがあります。株式や為替、投資信託などと同じフォーマットで情報が提供されているため、他の金融商品と合わせて情報をチェックしたい方に最適です。

【特徴とメリット】

- 優れた視認性と操作性: シンプルで分かりやすいデザインが特徴です。特に、価格表示がデフォルトで日本円(JPY)になっているため、日本人ユーザーにとっては直感的に価値を把握しやすいという大きなメリットがあります。

- ニュースとの強力な連携: Yahoo!ニュースと連携しており、各通貨のチャート画面から関連ニュースをシームレスに確認できます。価格変動の背景にある出来事を素早くキャッチアップするのに便利です。

- 他の金融資産との比較が容易: 株式投資など、他の投資も行っているユーザーにとっては、一つのプラットフォームでポートフォリオ全体を管理・分析できる利便性があります。

【使い方と注意点】

Yahoo! JAPANのトップページやYahoo!ファイナンスのページから「暗号資産」セクションにアクセスするだけで利用できます。

注意点としては、CoinMarketCapやCoinGeckoといった専門サイトに比べると、掲載されている通貨の種類やデータの詳細度(特にテクニカルな指標)は限定的です。主に国内取引所で取り扱われている主要な銘柄が中心となります。そのため、グローバルな市場の動向や新しいアルトコインの情報を深く探求したい場合には、専門サイトとの併用が必須となります。まずは市場の全体像を掴むための入門用として、あるいは日々の価格チェック用として活用するのがおすすめです。

(参照:Yahoo!ファイナンス)

【2024年最新】仮想通貨の時価総額ランキングTOP100

ここでは、2024年6月時点の仮想通貨の時価総額ランキングをご紹介します。ランキングは日々変動するため、あくまで執筆時点でのスナップショットとしてご覧ください。最新の情報は、前述のCoinMarketCapやCoinGeckoでご確認ください。

1位〜10位の仮想通貨

時価総額トップ10は、仮想通貨市場の中核を成す、いわば「巨人」たちです。これらの通貨は、市場全体に大きな影響力を持ち、多くのプロジェクトの基盤となっています。

1位:ビットコイン(BTC)

- 時価総額: 約1,328兆円

- 概要: 世界で最初に作られた、最も有名な仮想通貨。サトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって2009年に運用が開始されました。ブロックチェーン技術を世に知らしめた存在であり、その圧倒的な知名度とブランド力、そして発行上限2,100万枚という希少性から「デジタルゴールド」とも呼ばれ、価値の保存手段としての地位を確立しています。機関投資家の参入も最も進んでおり、仮想通貨市場全体のベンチマークとなっています。

2位:イーサリアム(ETH)

- 時価総額: 約441兆円

- 概要: ビットコインに次ぐ時価総額を誇る仮想通貨。単なる決済手段に留まらず、「スマートコントラクト」という契約を自動執行する機能を実装した点が画期的でした。この機能により、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)、ブロックチェーンゲームなど、様々な分散型アプリケーション(DApps)を構築するためのプラットフォームとして、圧倒的なエコシステムを築いています。

3位:テザー(USDT)

- 時価総額: 約112兆円

- 概要: 米ドル(USD)と価格が1対1で連動するように設計された「ステーブルコイン」の代表格。価格変動の激しい仮想通貨市場において、価値を一時的に退避させたり、取引所間の資金移動をスムーズに行ったりするための「基軸通貨」として広く利用されています。その価値は、発行元であるTether社が保有する米ドルなどの準備資産によって担保されています。

4位:BNB(BNB)

- 時価総額: 約89兆円

- 概要: 世界最大の仮想通貨取引所「Binance(バイナンス)」が発行する独自の仮想通貨。当初は取引手数料の割引などに使われていましたが、現在ではBNBチェーンという独自のブロックチェーンの基軸通貨として、DeFiやNFTなど幅広い用途で利用されています。バイナンスの巨大なエコシステムに支えられている点が最大の強みです。

5位:ソラナ(SOL)

- 時価総額: 約68兆円

- 概要: 「イーサリアムキラー」の筆頭格として注目を集める仮想通貨。独自の「Proof of History (PoH)」という技術により、イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題(処理速度の遅さや手数料の高騰)を解決し、1秒間に数万件という極めて高速なトランザクション処理と低い手数料を実現しています。その性能から、DeFiやNFT、ゲーム分野で急速にエコシステムを拡大しています。

6位:USDコイン(USDC)

- 時価総額: 約32兆円

- 概要: テザー(USDT)と並ぶ、米ドル連動型の主要なステーブルコイン。米国の暗号資産関連企業Circle社が発行を管理しており、透明性の高い監査体制と規制遵守への積極的な姿勢で知られています。特にコンプライアンスを重視する機関投資家や企業から高い信頼を得ています。

7位:リップル(XRP)

- 時価総額: 約28兆円

- 概要: 国際送金における非効率(高コスト、遅延)を解決することに特化したプロジェクト。Ripple社が開発した技術を活用し、数秒で安価な国際送金を実現することを目指しています。世界中の多くの金融機関と提携しており、実社会でのユースケースが明確な点が特徴です。長らく米証券取引委員会(SEC)との裁判を抱えていましたが、その進展が価格に大きな影響を与えています。

8位:ドージコイン(DOGE)

- 時価総額: 約20兆円

- 概要: 2013年に日本の柴犬「かぼすちゃん」をモチーフにしたインターネット・ミーム(ジョーク)として誕生した仮想通貨。当初は技術的な新規性はありませんでしたが、イーロン・マスク氏をはじめとする著名人の発言によって知名度が急上昇。強力なコミュニティと、オンラインでのチップ(投げ銭)文化に支えられ、ミームコインの代表格として確固たる地位を築いています。

9位:トロン(TRX)

- 時価総額: 約11兆円

- 概要: 分散型のコンテンツエンターテイメントプラットフォームの構築を目指すプロジェクト。YouTubeのような中央集権的なプラットフォームを介さず、クリエイターが直接コンテンツを配信し、収益を得られる世界の実現を目標としています。高速な処理性能と低い手数料を特徴とし、特にステーブルコイン(USDT)の送金ネットワークとして広く利用されています。

10位:カルダノ(ADA)

- 時価総額: 約15兆円

- 概要: イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めるプロジェクト。科学的な哲学と学術的なアプローチを重視しており、全ての技術要素は査読済みの論文に基づいて実装されています。独自のコンセンサスアルゴリズム「Ouroboros(ウロボロス)」を採用し、高いセキュリティと持続可能性、スケーラビリティの両立を目指しています。開発が慎重に進められているため「遅い」と評されることもありますが、その堅実さから根強い支持を集めています。

(参照:CoinMarketCap, 2024年6月時点のデータ)

11位〜50位の仮想通貨

この順位帯には、特定の分野で強みを持つプロジェクトや、次世代のプラットフォームを目指す野心的な仮想通貨がひしめいています。

| 順位 | 銘柄名(ティッカー) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 11位 | シバイヌ(SHIB) | ドージコインのライバルとして登場したミームコイン。独自のDEXやメタバースを持つ。 |

| 12位 | アバランチ(AVAX) | 高速な処理と低い手数料が特徴のスマートコントラクトプラットフォーム。サブネット技術が強み。 |

| 13位 | チェーンリンク(LINK) | ブロックチェーンと現実世界のデータを安全に繋ぐ「オラクル」プロジェクトの代表格。 |

| 14位 | ポルカドット(DOT) | 異なるブロックチェーン同士を相互接続する「インターオペラビリティ」の実現を目指す。 |

| 15位 | ビットコインキャッシュ(BCH) | ビットコインから分裂(ハードフォーク)。日常的な決済手段としての利用を目指し、ブロックサイズを拡大。 |

| … | … | … |

| 50位 | … | … |

(注:上記は代表的な銘柄の抜粋です。完全なリストは情報サイトでご確認ください)

11位以下には、ドージコインに続くミームコインとして独自の経済圏を築くシバイヌ(SHIB)、イーサリアムキラーの一角であるアバランチ(AVAX)、現実世界の情報をブロックチェーンに取り込むために不可欠なチェーンリンク(LINK)、異なるブロックチェーンを繋ぐポルカドット(DOT)など、多様な目的を持ったプロジェクトが並びます。

51位〜100位の仮想通貨

この領域は、さらにニッチな分野に特化したプロジェクトや、将来の飛躍を目指す新興通貨が多く含まれる、ダイナミックなグループです。

| 順位 | 銘柄名(ティッカー) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 51位 | … | … |

| … | … | … |

| 75位 | ザ・サンドボックス(SAND) | ユーザーがコンテンツを作成・収益化できるメタバースプラットフォームのネイティブトークン。 |

| … | … | … |

| 100位 | … | … |

(注:上記は代表的な銘柄の抜粋です。完全なリストは情報サイトでご確認ください)

この順位帯には、メタバース関連のザ・サンドボックス(SAND)やディセントラランド(MANA)、ブロックチェーンゲームで利用される通貨、特定のDeFiプロトコルのガバナンストークンなどが含まれます。時価総額は比較的小さいものの、特定の分野で熱狂的なコミュニティに支えられていたり、革新的な技術を持っていたりする「隠れた宝石」が見つかる可能性もあります。しかし、その分リスクも高くなるため、投資を検討する際はより詳細なリサーチが求められます。

仮想通貨の時価総額を見る際の3つの注意点

仮想通貨の時価総額ランキングは、市場の全体像を把握し、投資対象をスクリーニングするための非常に便利なツールです。しかし、その数値を鵜呑みにしてしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。ここでは、時価総額を見る際に必ず心に留めておくべき3つの重要な注意点を解説します。

① 時価総額だけで投資判断をしない

最も重要な注意点は、「時価総額が高い=良い投資先」と短絡的に結論付けないことです。時価総額は、あくまでその時点での市場の評価を示すスナップショットに過ぎず、将来の価格上昇を保証するものではありません。

時価総額が高い通貨、例えばトップ10に入るような銘柄は、確かに市場からの信頼が厚く、流動性も高いため、比較的安定していると言えます。しかし、裏を返せば、すでに市場規模が巨大であるため、ここから価格が10倍、100倍になるような爆発的な成長を期待するのは難しいかもしれません。成熟期に入った大企業が安定はしているものの、ベンチャー企業のような急成長は見込めないのと同じです。

逆に、時価総額が低い通貨は、まだ市場にその価値が十分に認識されていない「原石」である可能性があります。革新的な技術や強力なユースケースを持っていれば、将来的に評価されて価格が急騰することも考えられます。

したがって、賢明な投資家は時価総額を入り口としながらも、以下のような多角的な視点でプロジェクトを評価します。

- プロジェクトの目的とビジョン: その仮想通貨は何を解決しようとしているのか?そのビジョンに共感できるか?

- 技術的な優位性: 他のプロジェクトにはない、独自の技術やアプローチを持っているか?スケーラビリティ、セキュリティは十分か?

- 開発チームとコミュニティ: 開発チームの経歴や実績は信頼できるか?コミュニティは活発で、プロジェクトを熱心に支持しているか?

- ロードマップと進捗: プロジェクトの将来計画(ロードマップ)は明確か?その計画通りに開発は進んでいるか?

- トークノミクス: 通貨の供給量や配布計画は適切か?インフレ率は高すぎないか?

時価総額は、これらのファンダメンタルズ分析を行うための出発点と捉え、決してそれだけで投資の最終判断を下さないようにしましょう。

② 市場の急な価格変動に気をつける

仮想通貨市場は、株式や為替市場と比較して、ボラティリティ(価格変動率)が非常に高いことで知られています。これは、市場がまだ発展途上であり、規制環境が未整備な部分も多く、少数の大口投資家(クジラ)の動きや、著名人の発言、規制に関するニュース一つで市場心理が大きく揺れ動くためです。

時価総額は「価格 × 流通量」で計算されるため、価格が急騰・急落すれば、時価総額もそれに連動して大きく変動します。昨日までトップ20にいた通貨が、今日には30位以下に落ちている、といったことも珍しくありません。

特に、以下のような要因で価格が急変動する可能性があることを常に念頭に置く必要があります。

- マクロ経済の動向: 世界的な金融緩和や金融引き締め、景気後退懸念などは、リスク資産である仮想通貨市場全体に影響を与えます。

- 規制関連のニュース: 主要国での仮想通貨に対する規制強化や、逆にETF(上場投資信託)の承認といったニュースは、市場に大きなインパクトを与えます。

- 著名人の発言: 特定のインフルエンサーや著名な経営者(例:イーロン・マスク氏)の発言一つで、特定の通貨の価格が乱高下することがあります。

- ハッキングやセキュリティ事件: 取引所や特定のプロジェクトがハッキング被害に遭うと、その通貨だけでなく市場全体の信頼が揺らぎ、価格が下落する要因となります。

このような急な変動に対応するためには、感情的な売買(パニック売りやFOMO買い)を避け、冷静に情報を分析する姿勢が重要です。また、生活に支障のない余剰資金で投資を行う、複数の通貨に分散投資してリスクを低減するといった基本的なリスク管理を徹底することが、この不安定な市場で生き残るための鍵となります。

③ 時価総額が低い通貨は流動性も低い傾向にある

時価総額ランキングの下位に目を向けると、一攫千金を夢見て、いわゆる「草コイン」と呼ばれる時価総額が極端に低い通貨に投資したくなるかもしれません。確かに、これらの通貨の中には将来大化けするものも存在するでしょう。しかし、そこには大きなリスクが伴います。

時価総額が低い通貨は、一般的に取引量が少なく、流動性が低いという問題を抱えています。流動性が低いと、以下のようなデメリットが生じます。

- 売買の困難さ: 売りたい時に買い手が見つからず、なかなか売却できない可能性があります。逆に、買いたい時に十分な売り注文がなく、希望の価格で買えないこともあります。

- スリッページのリスク: 注文した価格と実際に約定した価格に大きな差(スリッページ)が生じやすくなります。特に、まとまった金額を売買しようとすると、自分の注文自体が価格を大きく動かしてしまい、不利な価格で取引せざるを得なくなることがあります。

- 価格操作のリスク: 取引量が少ないため、少数の大口投資家が意図的に価格を吊り上げたり、暴落させたりする「価格操作」の対象になりやすいです。

例えば、時価総額トップのビットコインであれば、数億円規模の取引があっても価格に与える影響は限定的ですが、時価総額が1億円程度の草コインで1,000万円分の買い注文を出せば、価格が何倍にも跳ね上がる可能性があります。これは一見魅力的に見えますが、その後に売りたいと思っても、買い支えるだけの需要がなく、価格が暴落して売るに売れない「塩漬け」状態に陥るリスクと隣り合わせです。

時価総額の低さは、高いリターンの可能性と同時に、高い流動性リスクを内包していることを十分に理解し、投資する場合は失っても問題ない少額に留めるなど、慎重なアプローチが求められます。

仮想通貨の将来性を左右する4つのポイント

個々の仮想通貨の価値だけでなく、市場全体の未来を考える上で、いくつかのマクロなトレンドや要因が重要な役割を果たします。これらのポイントを理解することで、仮想通貨が今後どのように社会に浸透し、その価値を変化させていくのかを予測する手助けとなります。ここでは、仮想通貨の将来性を左右する4つの重要なポイントについて解説します。

① Web3.0の普及

Web3.0(ウェブスリー)は、仮想通貨とブロックチェーン技術の将来性を語る上で最も重要なキーワードの一つです。Web3.0とは、現在のインターネット(Web2.0)の次世代の形とされ、「分散型インターネット」とも呼ばれます。

- Web1.0: 一方的に情報を見るだけの時代(静的なホームページなど)

- Web2.0: ユーザーが情報を発信し、相互にやり取りできる時代(SNS、ブログなど)。しかし、情報はGAFAM(Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft)のような巨大プラットフォーマーに集中・独占されている。

- Web3.0: ブロックチェーン技術を活用し、特定の管理者を介さずにユーザー同士が直接データをやり取りし、個人が自身のデータを所有・管理できる時代。

このWeb3.0の世界では、仮想通貨が中心的な役割を果たします。例えば、分散型SNSでは、プラットフォームに手数料を中抜きされることなく、クリエイターが良いコンテンツに対してユーザーから直接トークン(仮想通貨)で報酬を受け取ることができます。また、個人情報の管理も、企業に預けるのではなく、自分自身のデジタルウォレットで安全に管理できるようになります。

Web3.0のコンセプトが社会に浸透し、関連するサービスやアプリケーションが普及すればするほど、その基盤技術であるブロックチェーンと、その上で経済活動を支える仮想通貨の需要は必然的に高まります。 まだWeb3.0は発展途上ですが、この大きなパラダイムシフトが、仮想通貨のユースケースを飛躍的に拡大させ、その価値を長期的に支える原動力となるでしょう。

② NFTやメタバース市場の拡大

NFT(非代替性トークン)とメタバース(仮想空間)は、仮想通貨の具体的な応用分野として、すでに大きな注目を集めています。

NFTは、デジタルアート、ゲーム内アイテム、会員権といったデジタルデータに、ブロックチェーン技術を用いて唯一無二の所有権を証明するものです。これにより、これまで簡単にコピーできてしまったデジタルデータに、現実世界の美術品のような希少性と価値が生まれます。このNFTの売買には、イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)といった仮想通貨が主に使用されます。NFT市場が拡大すれば、取引に使われる仮想通貨の需要も増加します。

メタバースは、人々がアバターとなって交流し、経済活動を行うことができるインターネット上の三次元仮想空間です。メタバース内では、土地や建物、ファッションアイテムなどがNFTとして売買され、その決済には独自の仮想通貨(例:The SandboxのSAND、DecentralandのMANA)が使われます。将来的に、仕事や遊び、ショッピングなど、多くの活動がメタバース上で行われるようになれば、メタバースは一つの巨大な経済圏となり、そこでの基軸通貨となる仮想通貨の価値も大きく向上すると考えられます。

これらNFTとメタバースの融合は、デジタルコンテンツの所有と利用のあり方を根本から変える可能性を秘めており、仮想通貨の新たな実需を生み出す重要なドライバーとなっています。

③ 大手企業や機関投資家の参入

かつて仮想通貨は、一部の技術者や個人投資家が中心のニッチな市場でした。しかし近年、その状況は大きく変化しています。ゴールドマン・サックスやJPモルガンといった世界的な金融機関、テスラやマイクロストラテジーといった大手事業会社、そして年金基金やヘッジファンドなどの機関投資家が、続々と仮想通貨市場に参入しています。

大手企業や機関投資家の参入は、市場にいくつかのポジティブな影響をもたらします。

- 市場への資金流入: 彼らが動かす資金は個人投資家とは比較にならないほど巨額であり、その一部が市場に流入するだけで、仮想通貨の価格を押し上げる大きな要因となります。

- 信頼性の向上: 社会的に信用の高い企業や機関が仮想通貨を資産として認め、投資することは、仮想通貨に対する世間一般のイメージを向上させ、新たな投資家を呼び込むきっかけになります。

- 市場の成熟化: 機関投資家は、より高度なリスク管理やコンプライアンス体制を市場に持ち込みます。これにより、市場の透明性が高まり、ボラティリティが抑制され、より安定的で成熟した市場へと発展していくことが期待されます。

特に、2024年に米国でビットコイン現物ETF(上場投資信託)が承認されたことは、機関投資家や一般の投資家が、仮想通貨を直接保有することなく、証券口座を通じて手軽にビットコインに投資できる道を開いた画期的な出来事でした。今後、イーサリアムなど他の仮想通貨でもETFが承認されれば、さらなる資金流入と市場の拡大が見込まれます。

④ 各国での法整備の進展

仮想通貨の将来を占う上で、各国の政府や規制当局がどのような法整備を進めるかは、極めて重要な不確定要素です。規制の方向性次第で、市場は大きく成長することもあれば、停滞することもあります。

現在、世界各国の規制対応は様々です。エルサルバドルのようにビットコインを法定通貨として採用する国もあれば、中国のように仮想通貨の取引を厳しく禁止する国もあります。日本や米国、欧州連合(EU)などの主要国は、投資家保護やマネーロンダリング対策(AML)、テロ資金供与対策(CFT)を目的とした規制の枠組み作りを慎重に進めています。

一見すると「規制」は市場の自由を奪うネガティブなものに聞こえるかもしれません。しかし、明確で合理的なルールが整備されることは、長期的には市場にとってプラスに働きます。

- 投資家保護: ルールが明確になることで、詐欺的なプロジェクトや不正行為から投資家が保護され、安心して市場に参加できるようになります。

- 企業の参入促進: 法的な位置づけがはっきりすれば、大手企業や金融機関はコンプライアンスリスクを懸念することなく、本格的に仮想通貨関連のビジネスを展開しやすくなります。

- イノベーションの促進: 何が合法で何が違法かが明確になることで、開発者は安心して新しい技術やサービスの開発に集中できます。

今後、国際的な協調の下で、イノベーションを阻害せず、かつリスクを適切に管理するバランスの取れた法整備が進むかどうかが、仮想通貨市場が健全に発展していくための大きな鍵を握っています。

今後の将来性が期待できる注目の仮想通貨3選

数多く存在する仮想通貨の中から、特に将来性が期待できる銘柄を選ぶのは難しい作業です。しかし、時価総額ランキング上位に位置し、かつ明確な強みと将来性を持つプロジェクトに注目することは、一つの有効なアプローチです。ここでは、市場の中核を担い、今後も長期的な成長が見込まれる3つの仮想通貨をピックアップして、その将来性を深掘りします。

① ビットコイン(BTC)

ビットコインは、全ての仮想通貨の原点であり、その将来性は他の追随を許さない特別なものと言えます。その価値の根源は、単なる決済手段としてではなく、「デジタルゴールド」としての性質にあります。

- 価値の保存機能と希少性: ビットコインの最大の特徴は、発行上限が2,100万枚とプログラムによって厳格に定められていることです。政府や中央銀行が任意に増刷できる法定通貨とは異なり、その希少性がインフレヘッジ(資産価値の目減りを防ぐ)手段としての価値を担保しています。世界的な金融不安やインフレ懸念が高まる局面で、安全資産としてビットコインに資金が流入する傾向が見られます。

- 半減期による供給量の減少: 約4年に一度、マイニング(新規発行)によって得られる報酬が半減する「半減期」が訪れます。これにより、市場への新規供給ペースが鈍化し、希少性がさらに高まります。過去の半減期後には、ビットコイン価格が大きく上昇するアノマリー(経験則)が知られています。

- 機関投資家の参入とETF: 前述の通り、ビットコイン現物ETFの承認は、機関投資家や一般投資家からの大規模な資金流入を可能にする歴史的な出来事でした。これにより、ビットコインは単なる投機対象から、伝統的な金融市場に組み込まれた正式な資産クラスへとその地位を格上げしつつあります。

- 技術的な進化: ビットコインは完成されたものではなく、今も進化を続けています。「ライトニングネットワーク」のようなセカンドレイヤー技術の発展により、少額決済を高速かつ低コストで行うことが可能になり、決済手段としての実用性も向上しています。

これらの理由から、ビットコインは今後も仮想通貨市場の基盤として、そして新しい時代の価値の保存手段として、その重要性を増していく可能性が非常に高いと考えられます。

② イーサリアム(ETH)

イーサリアムの将来性は、その圧倒的な「プラットフォームとしての力」にあります。 ビットコインが「デジタルゴールド」なら、イーサリアムは「世界の分散型コンピュータ」あるいは「Web3.0のOS(オペレーティングシステム)」と表現できます。

- 強固なエコシステム: イーサリアムの最大の特徴であるスマートコントラクト機能は、DeFi(分散型金融)、NFT、ブロックチェーンゲーム、DAO(自律分散型組織)といった、Web3.0を代表するほぼ全ての分野で基盤技術として利用されています。 最も多くの開発者とユーザーを抱え、最も多くのアプリケーションが稼働しているという「ネットワーク効果」が、イーサリアムの揺るぎない競争優位性を生み出しています。

- 大型アップデートによる継続的な進化: イーサリアムは、スケーラビリティ(処理能力)やセキュリティを向上させるための大型アップデートを継続的に行っています。2022年の「The Merge」では、コンセンサスアルゴリズムをProof of Workから環境負荷の少ないProof of Stakeに移行しました。今後も「シャーディング」などの技術導入が計画されており、処理速度の向上と手数料の削減が進めば、その利用価値はさらに高まるでしょう。

- デフレ資産への転換: The Merge以降、イーサリアムは取引手数料の一部をバーン(焼却)する仕組みが導入されました。取引が活発に行われると、新規発行量をバーン量が上回り、イーサリアムの総供給量が減少することがあります。これにより、イーサリアムは希少性が増す「デフレ資産」となる可能性を秘めており、長期的な価値向上に繋がると期待されています。

イーサリアムは、Web3.0経済圏が拡大すればするほど、そのプラットフォームとしての価値が高まる構造になっています。数々の「イーサリアムキラー」が登場する中でも、その牙城が簡単に崩れることは考えにくく、今後もWeb3.0の中心であり続ける可能性が高いでしょう。

③ リップル(XRP)

リップルの将来性は、その「明確な実社会でのユースケース」に集約されます。 多くの仮想通貨がまだユースケースを模索している段階にある中で、リップルは「国際送金の革新」という具体的な目標を掲げ、実用化に向けて着実に歩を進めています。

- 国際送金市場の課題解決: 現在の国際送金は、複数の銀行を経由するSWIFTという仕組みが主流ですが、「高額な手数料」「数日かかる送金時間」「送金状況の不透明さ」といった多くの課題を抱えています。リップル社の提供するソリューション(On-Demand Liquidityなど)は、XRPをブリッジ通貨(橋渡し役の通貨)として利用することで、これらの課題を解決し、数秒かつ低コストでの国際送金を実現します。

- 金融機関との提携実績: リップル社は、プロジェクトの初期段階から世界中の数百の銀行や送金業者と提携関係を構築してきました。このような金融機関との強力なネットワークは、他のプロジェクトが簡単に模倣できない大きな強みです。実社会のインフラとして採用されるポテンシャルを秘めています。

- 訴訟問題の進展: 長年、リップルの価格の重しとなってきたのが、米証券取引委員会(SEC)との「XRPは未登録有価証券にあたるか」を巡る裁判でした。しかし、2023年にリップル社に有利な判決が下されるなど、この問題は解決に向けて大きく前進しています。法的な不確実性が払拭されれば、米国内の取引所への再上場や、金融機関による本格的な採用が進むことが期待され、価格の大きな上昇要因となり得ます。

投機的な側面だけでなく、実社会の問題を解決するという明確なビジョンと実績を持つリップル(XRP)は、仮想通貨が社会インフラとして普及していく未来を体現する、ユニークで将来性のあるプロジェクトと言えるでしょう。

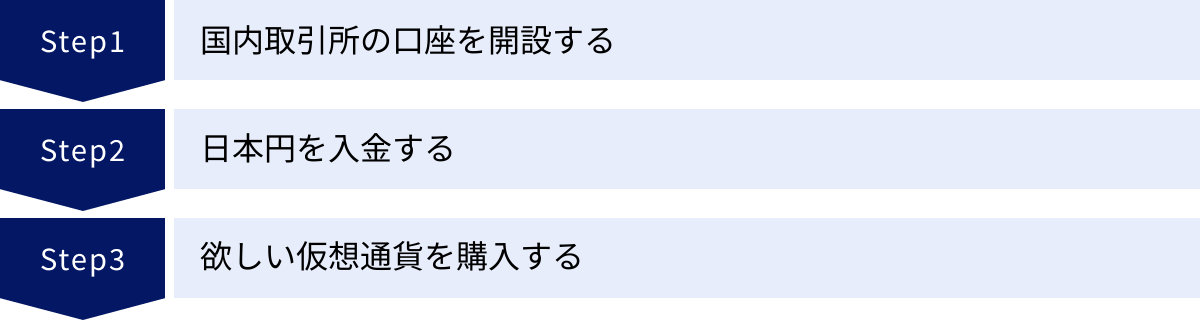

仮想通貨取引を始めるための3ステップ

仮想通貨の世界に興味を持ち、実際に取引を始めてみたいと思った方のために、ここからは具体的な手順を3つの簡単なステップに分けて解説します。特に初心者の方は、まずは国内の金融庁に登録された安全な取引所を利用することから始めましょう。

① 国内取引所の口座を開設する

最初のステップは、仮想通貨を購入するための「財布」となる、取引所の口座を開設することです。多数の取引所がありますが、まずは金融庁の暗号資産交換業者として登録されており、多くのユーザーに利用されている大手の取引所を選ぶのが安心です。

【口座開設に必要なもの】

- メールアドレス: 登録や各種通知の受け取りに使用します。

- スマートフォン: SMS認証(二段階認証)や本人確認で使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きの身分証明書が一般的です。

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用する、自分名義の銀行口座です。

【口座開設の一般的な流れ】

- 公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録: 選んだ取引所の公式サイトから、メールアドレスを入力してアカウントを仮登録します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの基本情報をフォームに入力します。

- 本人確認: これが最も重要なプロセスです。以前は書類の郵送が必要でしたが、現在では「スマホでかんたん本人確認」のようなオンライン完結型のサービスが主流です。スマートフォンのカメラで本人確認書類と自分の顔を撮影してアップロードするだけで、手続きは完了します。

- 審査: 取引所側で入力情報と提出書類に基づいた審査が行われます。通常、数時間から1営業日程度で完了します。

- 口座開設完了: 審査に通過すると、口座開設完了の通知がメールなどで届き、取引を開始できるようになります。

このプロセスは、どの取引所でもほぼ共通しており、早ければ10分程度で申し込みが完了します。

② 日本円を入金する

口座が無事に開設されたら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。主な入金方法は以下の通りです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から直接振り込む方法です。振込手数料は自己負担となる場合が多いですが、大きな金額を入金するのに適しています。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の場合が多く、スピーディーに取引を始めたい場合に非常に便利です。ただし、取引所によっては入金後一定期間、資産の移動が制限されることがあるため注意が必要です。

- コンビニ入金: 一部の取引所で対応しており、コンビニの端末を操作して現金で入金する方法です。

初心者の方には、手軽で手数料もかからないことが多い「クイック入金」がおすすめです。入金が完了すると、取引所内の自分のアカウントに日本円の残高が反映されます。

③ 欲しい仮想通貨を購入する

日本円の入金が確認できたら、いよいよ仮想通貨の購入です。購入方法には、主に「販売所」と「取引所」の2種類があり、その違いを理解しておくことが重要です。

- 販売所: 仮想通貨取引所を相手に売買する方法です。提示された価格で、簡単かつ確実に購入できるのがメリットです。操作画面もシンプルで分かりやすいため、初めて仮想通貨を買う初心者の方におすすめです。ただし、売値と買値の差である「スプレッド」が実質的な手数料となり、次に説明する「取引所」形式よりも割高になる傾向があります。

- 取引所: 仮想通貨を買いたい他のユーザーと直接売買する方法です。株の取引のように、価格を提示した「板」を見ながら注文を出します。販売所に比べて手数料が安く、より有利な価格で取引できる可能性がありますが、操作がやや複雑で、希望の価格で必ずしも売買が成立するとは限らないというデメリットがあります。

最初のうちは、少額から「販売所」でビットコインやイーサリアムといった主要な通貨を購入し、取引に慣れることから始めるのが良いでしょう。 購入したい通貨を選び、金額(例:5,000円分)または数量(例:0.001 BTC)を指定して購入ボタンを押すだけで、取引は完了します。

まずは失っても生活に影響のない余剰資金で、数千円程度の少額から始めて、仮想通貨の価格変動や取引の感覚を実際に体験してみることが、最も効果的な学習方法です。

初心者におすすめの国内仮想通貨取引所3選

日本国内には金融庁の認可を受けた多くの仮想通貨取引所がありますが、それぞれに特徴があります。ここでは、特に初心者の方にとって使いやすく、安心して利用できる代表的な取引所を3つ厳選してご紹介します。

| 取引所名 | アプリの使いやすさ | 取扱銘柄数 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| Coincheck | ◎(非常に良い) | ◯(多い) | アプリのUIが直感的で、初心者でも迷わず操作できる。取扱銘柄も豊富。 |

| DMM Bitcoin | ◯(良い) | △(少ない) | レバレッジ取引に強い。各種手数料が無料でコストを抑えられる。 |

| bitFlyer | ◯(良い) | ◯(多い) | 国内最大級の取引量と強固なセキュリティ。1円から取引可能。 |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1(※)であり、その圧倒的な使いやすさから、仮想通貨取引が初めての方に最もおすすめできる取引所の一つです。

(※参照:対象:国内の暗号資産取引アプリ、データ協力:AppTweak、株式会社Coincheck調べ)

【メリット】

- 直感的で分かりやすいアプリ: Coincheckのスマートフォンアプリは、シンプルで洗練されたデザインが特徴です。チャート画面や売買画面が非常に見やすく、誰でも迷うことなく操作できます。

- 豊富な取扱銘柄: ビットコインやイーサリアムといった主要通貨はもちろん、他の取引所では扱っていないようなアルトコインも積極的に上場させており、多様な通貨に投資したいというニーズに応えます。

- NFTマーケットプレイスの提供: 国内では先駆けてNFTを売買できるマーケットプレイス「Coincheck NFT」を運営しており、仮想通貨だけでなくNFT取引にも興味がある方には魅力的です。

【注意点】

- 販売所のスプレッドが広め: 簡単な操作で売買できる販売所は非常に便利ですが、その分、売値と買値の差であるスプレッドが他の取引所と比較してやや広い傾向にあります。頻繁に売買を繰り返すのではなく、長期保有を目的とする方に向いています。

(参照:Coincheck公式サイト)

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する仮想通貨取引所で、各種手数料の安さとレバレッジ取引のラインナップに強みを持っています。

【メリット】

- 各種手数料が無料: 日本円の入出金手数料や、仮想通貨の送金手数料が無料である点が大きな魅力です。取引コストをできるだけ抑えたい方にとって、非常に有利な条件となっています。

- レバレッジ取引の取扱銘柄が豊富: 現物取引(実際に仮想通貨を保有する取引)の銘柄数は少なめですが、証拠金を預けて元手以上の金額を取引できるレバレッジ取引の対象銘柄は国内トップクラスです。

- 手厚いサポート体制: 365日、LINEやフォームでの問い合わせに対応しており、初心者の方が困った時にすぐに相談できる安心のサポート体制が整っています。

【注意点】

- 現物取引できる銘柄が少ない: 2024年6月現在、現物取引に対応している銘柄は他の大手取引所に比べて限られています。多くの種類のアルトコインを現物で保有したい場合には不向きです。

- 取引は販売所形式のみ: DMM Bitcoinにはユーザー間で取引する「取引所」形式がなく、売買はすべて販売所形式となります(レバレッジ取引は除く)。

(参照:DMM Bitcoin公式サイト)

③ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年からサービスを提供している国内の老舗取引所であり、ビットコイン取引量は国内最大級(※)を誇ります。セキュリティ意識の高さにも定評があります。

(※参照:Bitcoin 日本語情報サイト調べ。国内暗号資産交換業者における 2021 年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)。)

【メリット】

- 高い流動性と安定した取引環境: 国内トップクラスの取引量を誇るため、流動性が高く、大口の注文でも比較的スムーズに約定しやすいというメリットがあります。

- 業界最長のハッキング被害ゼロ: 創業以来、一度もハッキングによる不正流出の被害を出していないという実績は、資産を預ける上で大きな安心材料となります。

- 1円から取引可能: 非常に少額から仮想通貨を購入できるため、お試しで始めてみたいという初心者の方のニーズにぴったりです。Tポイントをビットコインに交換できるユニークなサービスも提供しています。

【注意点】

- 一部手数料が発生: 日本円の出金時や、一部のアルトコインの送金時に手数料がかかります。頻繁に入出金や送金を行う場合は、コストを意識する必要があります。

- アプリの機能が豊富でやや複雑: 多機能な分、Coincheckのアプリなどと比較すると、初心者には少し複雑に感じられるかもしれません。ただし、慣れればより高度な取引も可能です。

(参照:bitFlyer公式サイト)

仮想通貨の時価総額に関するよくある質問

ここでは、仮想通貨の時価総額に関して、特に初心者の方が抱きやすい疑問についてQ&A形式で解説します。

時価総額が高い仮想通貨は安全ですか?

A: 一概に「安全」とは言えませんが、「比較的、安定性や信頼性が高い傾向にある」と言えます。

時価総額が高いということは、それだけ多くの投資家から資金が集まり、市場で広く価値が認められている証拠です。ビットコインやイーサリアムのようなトップクラスの通貨は、長い年月をかけて多くの試練を乗り越え、強固な技術基盤とコミュニティを築いてきました。そのため、プロジェクトが突然消滅したり、価値がゼロになったりするリスクは、時価総額の低い通貨に比べて格段に低いと考えられます。

しかし、「安全」という言葉を「価格が下がらない」という意味で捉えるのは間違いです。仮想通貨市場は全体として非常にボラティリティ(価格変動)が大きく、時価総額がトップのビットコインであっても、一日で10%以上価格が下落することは珍しくありません。

結論として、時価総額の高さはプロジェクトの信頼性を測る上での重要な指標ですが、価格変動リスクが完全になくなるわけではありません。投資を行う際は、どのような通貨であってもリスクがあることを理解し、分散投資や長期的な視点を持つことが重要です。

時価総額が低い「草コイン」に投資するメリットはありますか?

A: あります。最大のメリットは、「将来的に価格が数十倍から数百倍にまで高騰する可能性を秘めている」点です。

「草コイン」とは、時価総額が非常に低く、まだほとんどの投資家に知られていない無名の仮想通貨を指す俗称です。これらのコインは、1円以下の価格で取引されていることも少なくありません。

もし、投資した草コインのプロジェクトが画期的な技術開発に成功したり、大手企業との提携を発表したりして注目を集めれば、その価値は爆発的に上昇する可能性があります。過去には、わずかな投資が莫大なリターンを生んだ例も数多く存在し、この「一攫千金」の夢が草コイン投資の大きな魅力となっています。

しかし、そのハイリターンの裏には、極めて高いリスクが存在します。

- 無価値になるリスク: ほとんどの草コインは、プロジェクトが頓挫したり、詐欺(スキャム)であったりして、最終的に価値がゼロになる可能性が高いです。

- 流動性リスク: 前述の通り、取引量が少ないため、売りたい時に売れないリスクが非常に高いです。

- 情報収集の困難さ: 日本語の情報がほとんどなく、プロジェクトの実態を把握するのが困難な場合が多いです。

草コインへの投資は、宝くじを買うような感覚に近いと言えるかもしれません。投資する際は、必ず「失っても生活に全く影響のない余剰資金」の、さらにごく一部で行うべきです。 時価総額ランキングやプロジェクトの内容を自分自身でしっかりと調査し、高いリスクを許容できる場合にのみ、検討するのが賢明です。

まとめ

本記事では、仮想通貨の時価総額という基本的な指標から、その計算方法、最新ランキング、市場の将来性、そして取引を始めるための具体的なステップまで、幅広く解説してきました。

仮想通貨の時価総額は、その通貨の市場規模、信頼性、そして影響力を測るための最も重要なバロメーターです。 ランキング上位の通貨は市場の基盤を形成し、比較的安定した投資対象となり得ます。一方で、下位の通貨には将来の飛躍の可能性と、それに伴う高いリスクが内在しています。

重要なのは、時価総額という一つの指標だけで投資判断を下すのではなく、プロジェクトのビジョン、技術、コミュニティ、そして市場全体のトレンドといった多角的な視点から総合的に評価することです。Web3.0の普及やNFT・メタバース市場の拡大、機関投資家の参入、法整備の進展といったマクロな動向も、仮想通貨の未来を大きく左右します。

仮想通貨の世界は、変化が激しく、リスクも伴いますが、同時に新しいテクノロジーが社会を変革していくダイナミズムに満ちています。この記事をきっかけに、まずはCoincheckやDMM Bitcoin、bitFlyerといった国内の信頼できる取引所で口座を開設し、少額からでも実際に仮想通貨に触れてみてはいかがでしょうか。

自分自身で情報を集め、学び、経験を積んでいくことこそが、このエキサイティングな市場で賢明な判断を下すための最良の道です。 時価総額という羅針盤を手に、あなたの仮想通貨への旅が実り多いものになることを願っています。