仮想通貨(暗号資産)の世界は、24時間365日、休むことなく動き続けています。その価格は、技術的な進歩、各国の規制、経済指標、さらには著名人の一言といった、ありとあらゆる情報に敏感に反応し、時に激しく変動します。このようなダイナミックな市場において、利益を追求し、同時に大切な資産をリスクから守るためには、質の高い最新情報を迅速かつ正確に収集する能力が不可欠です。

しかし、インターネット上には玉石混交の情報が溢れかえっており、「どの情報源を信じれば良いのか」「効率的に情報を集めるにはどうすれば良いのか」と悩む方も少なくありません。特に、仮想通貨投資を始めたばかりの初心者にとっては、情報収集そのものが大きな壁となることもあります。

この記事では、仮想通貨の情報収集がなぜそれほどまでに重要なのかという根本的な理由から、具体的な情報収集の方法、そして信頼できる国内外のニュースサイトや便利なアプリまで、網羅的に解説します。さらに、情報の速報性に優れたSNSの活用術や、氾濫する情報の中から真に価値のあるものを見極めるための注意点についても深掘りします。

本記事を通じて、あなた自身が情報に振り回されるのではなく、情報を的確に使いこなし、賢明な投資判断を下すための羅針盤を手に入れることを目指します。仮想通貨という革新的な技術と資産クラスに、より深く、そして安全に関わっていくための一助となれば幸いです。

目次

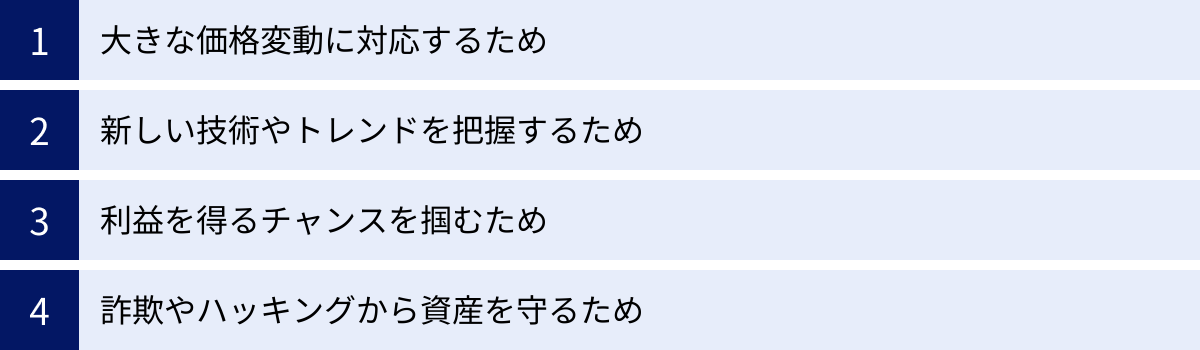

なぜ仮想通貨の情報収集が重要なのか

仮想通貨投資において、情報収集は単なる「知っておくと便利なこと」ではありません。それは、自らの資産を守り、成長させるための生命線とも言える極めて重要な活動です。株式市場のように取引時間が決まっているわけではなく、世界中のどこかで常に取引が行われているため、情報の鮮度が資産価値に直接的な影響を与えます。ここでは、なぜ仮想通貨の情報収集が決定的に重要なのか、4つの側面から具体的に解説します。

大きな価格変動に対応するため

仮想通貨市場の最も顕著な特徴は、その価格変動の大きさ(ボラティリティ)です。ビットコインやイーサリアムといった主要な通貨でさえ、1日で10%以上の価格変動を記録することは珍しくありません。アルトコインと呼ばれる時価総額の小さい銘柄に至っては、1日で価格が数倍になったり、逆に半分以下になったりすることもあります。

この大きな価格変動は、様々な要因によって引き起こされます。

- マクロ経済の動向: アメリカの連邦準備制度理事会(FRB)による金融政策の変更(利上げ・利下げ)、インフレ率、失業率といった世界経済の動向は、リスク資産である仮想通貨の価格に大きな影響を与えます。

- 各国の規制動向: 特定の国が仮想通貨取引を合法化したり、逆に禁止したり、あるいは新しい税制を導入したりするニュースは、市場全体のセンチメント(投資家心理)を大きく左右します。

- 技術的なアップデート: 仮想通貨プロジェクトの大型アップデート(ハードフォークなど)や、新しい技術の導入に関する発表は、その通貨の将来性への期待を高め、価格上昇の要因となります。

- 著名人や企業の発言: 影響力のある起業家や大企業が特定の仮想通貨を支持する発言をしたり、決済手段として導入したりすると、価格が急騰することがあります。

これらの価格変動要因は、いつ、どこで発生するか予測が困難です。そのため、常に最新のニュースを追いかけ、市場が何に反応しているのかを理解しておくことが、予期せぬ価格の急落から資産を守り、冷静な判断を下すための鍵となります。情報収集を怠ることは、嵐の海を目隠しで航海するようなものであり、極めて高いリスクを伴います。適切な情報収集は、リスク管理の第一歩なのです。

新しい技術やトレンドを把握するため

仮想通貨は、単なるデジタルマネーではありません。その基盤技術であるブロックチェーンは、金融、アート、ゲーム、サプライチェーン管理など、様々な分野に革命をもたらす可能性を秘めた、今なお進化を続けるテクノロジーです。

ここ数年で、以下のような新しいトレンドが次々と生まれては、市場の主役となりました。

- DeFi(分散型金融): 銀行などの中央管理者を介さずに、資産の貸し借りや交換(スワップ)といった金融サービスを利用できる仕組み。

- NFT(非代替性トークン): デジタルアートやゲーム内アイテムなどに唯一無二の価値を証明する技術。クリエイターエコノミーに大きな変化をもたらしました。

- GameFi(ゲームファイ): ゲームをプレイすること(Play-to-Earn)で仮想通貨を獲得できる新しいゲームの形。

- レイヤー2ソリューション: イーサリアムなどの主要ブロックチェーンのスケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料の高騰)を解決するための技術。

これらの新しい技術やトレンドは、非常に速いスピードで移り変わります。昨日まで注目されていた分野が、今日にはもう古いものと見なされることも少なくありません。新しい技術がどのような問題を解決し、どのような価値を生み出すのかを理解し、そのトレンドの初期段階で情報をキャッチすることは、大きな成長の可能性を秘めたプロジェクトを早期に発見する上で極めて重要です。

技術トレンドを追いかけることは、短期的な価格変動を追うのとは異なり、長期的な視点でどの分野やプロジェクトに将来性があるのかを見極めるための羅針盤となります。この知識の蓄積こそが、一過性のブームに惑わされず、持続的に利益を上げるための基盤を築くのです。

利益を得るチャンスを掴むため

積極的な情報収集は、リスク管理だけでなく、直接的な利益獲得の機会を掴むための強力な武器となります。仮想通貨の世界には、情報を知っている者だけがアクセスできる、様々なチャンスが存在します。

- エアドロップ(Airdrop):

新しい仮想通貨プロジェクトが、知名度向上やコミュニティ形成のために、特定の条件を満たしたユーザーに対して無料でトークンを配布するイベントです。多くの場合、プロジェクトの初期段階でテストネットに参加したり、特定のサービスを利用したりしたユーザーが対象となります。エアドロップの情報をいち早く察知し、条件を満たす行動を取ることで、リスクをほとんど負わずに新しい資産を得られる可能性があります。 - IEO/IDO(Initial Exchange/DEX Offering):

新規プロジェクトが、仮想通貨取引所(CEX/DEX)を介してトークンを初めて販売するイベントです。将来有望なプロジェクトのトークンを、上場前の安い価格で購入できる可能性があるため、多くの投資家から注目されます。どのプロジェクトが、いつ、どの取引所でセールを行うのかという情報を事前に把握しておくことが、参加の前提条件となります。 - ファンダメンタルズに基づく投資:

プロジェクトに関するポジティブなニュースは、価格上昇の強力なトリガーとなります。例えば、「大手企業との提携発表」「メインネットのローンチ成功」「ロードマップで計画されていた重要機能の実装」といった情報は、そのプロジェクトの信頼性や将来性を高め、投資家の買いを呼び込みます。こうしたファンダメンタルズ(基礎的条件)に関わる情報を丹念に追うことで、価格が動き出す前に投資判断を下すことができます。

これらのチャンスは、漫然と市場を眺めているだけでは掴むことはできません。能動的に情報を探し、その内容を吟味し、迅速に行動することが求められるのです。

詐欺やハッキングから資産を守るため

仮想通貨市場の成長に伴い、残念ながら投資家を狙った詐欺(スキャム)やハッキングも巧妙化・多発化しています。大切な資産を失わないためには、どのような脅威が存在するのかを知り、自己防衛の意識を高めることが不可欠です。

- 詐欺(スキャム)の手口:

- フィッシング詐欺: 有名な取引所やウォレットを装った偽のウェブサイトやメールで、ユーザーの秘密鍵やパスワードを盗み取ろうとします。

- ラグプル(Rug Pull): プロジェクト運営者が、投資家から集めた資金を持ち逃げする行為。DeFiの世界で頻発します。

- ポンジ・スキーム: 「月利〇〇%」といった非現実的な高利回りを約束して出資を募り、新規出資者の資金を既存の出資者への配当に回す自転車操業的な詐欺。

- ハッキングのリスク:

仮想通貨取引所やDeFiプロトコルがハッカーの攻撃を受け、多額の資産が流出する事件は後を絶ちません。また、個人のウォレット自体がマルウェア(悪意のあるソフトウェア)に感染し、資産を盗まれるケースもあります。

最新の詐欺手口やハッキング事件、特定のサービスで発見された脆弱性に関する情報を常に把握しておくことで、「怪しいメールは開かない」「セキュリティが脆弱なサービスからは資金を移動させる」といった具体的な対策を講じることができます。仮想通貨の世界では、「誰も守ってくれない」という前提に立ち、自らの知識で資産を守る「自己防衛」が絶対的な原則です。そのための知識は、日々の情報収集によってのみ得られるのです。

仮想通貨の最新情報を集める主な方法

仮想通貨の情報収集の重要性を理解したところで、次に具体的にどのような方法で情報を集めればよいのかを見ていきましょう。情報源にはそれぞれ特徴があり、速報性、信頼性、専門性の観点から長所と短所が存在します。自分の目的や知識レベルに合わせてこれらの方法を組み合わせ、多角的な視点を持つことが、偏りのない正確な市場認識を形成する上で重要です。

ニュースサイト・専門メディア

仮想通貨のニュースサイトや専門メディアは、市場の全体像を把握し、信頼性の高い情報を体系的に得るための基本となる情報源です。これらのメディアは、専属の記者やアナリストが日々のニュースを取材・分析し、初心者にも分かりやすい解説記事から、専門家向けの深い考察記事まで、幅広いコンテンツを提供しています。

- メリット:

- 網羅性: 特定のトピックだけでなく、市場全体の動向、規制、技術、主要プロジェクトのニュースなど、幅広い情報をカバーしています。

- 信頼性: 多くのメディアは編集部によるファクトチェックを経て記事を公開しているため、SNSなどの情報に比べて信頼性が高い傾向にあります。

- 解説の質: 専門用語や複雑な技術について、図解や具体例を用いて丁寧に解説してくれる記事が多く、初心者が知識を深めるのに最適です。

- デメリット:

- 速報性: 記事の執筆や編集に時間がかかるため、X(旧Twitter)などで流れる一次情報に比べると、情報の速報性では一歩劣る場合があります。

- 活用シーン:

- 毎日の市場動向をまとめてチェックしたい時。

- DeFiやNFTといった特定のテーマについて、基礎から体系的に学びたい時。

- 大きなニュースの背景や、専門家による分析・見解を知りたい時。

まずは、後ほど紹介するような主要なニュースサイトをいくつかブックマークし、毎日チェックする習慣をつけることから始めるのがおすすめです。

ニュースアプリ・価格通知アプリ

スマートフォンは、現代人にとって最も身近な情報端末です。ニュースアプリや価格通知アプリを活用することで、時間や場所を選ばずに、手軽に最新情報をキャッチできます。多くのアプリはプッシュ通知機能を備えており、重要なニュース速報や、設定した銘柄の価格が特定の水準に達した際にアラートを受け取ることが可能です。

- メリット:

- 機動性・即時性: 通勤中や休憩時間といった隙間時間を活用して効率的に情報収集ができます。価格アラート機能は、急な価格変動への迅速な対応を可能にします。

- カスタマイズ性: 興味のある銘柄や分野をフォローしたり、特定のキーワードで通知を設定したりと、自分好みに情報をパーソナライズできます。

- デメリット:

- 情報の断片化: 速報やヘッドライン中心の情報が多く、一つの事象を深く理解するには不向きな場合があります。

- 通知疲れ: あまりに多くの通知を設定すると、かえって重要な情報を見逃したり、精神的に疲弊したりする可能性があります。

- 活用シーン:

- 外出先で市場の状況を素早く確認したい時。

- 自分が保有している銘柄や注目している銘柄の価格変動をリアルタイムで把握したい時。

- 重要なニュース速報を見逃したくない時。

ニュースサイトでの体系的な情報収集を「主食」とするなら、アプリでの情報収集はそれを補う「サプリメント」のような位置づけと考えると良いでしょう。

SNS(XやTelegramなど)

情報の速報性という点において、SNS、特にX(旧Twitter)とTelegramの右に出るものはありません。プロジェクトの公式アカウントや創業者、開発者、著名なアナリストなどが、最新の発表や個人的な見解をリアルタイムで発信しています。市場の「今」の空気感や、コミュニティの生の反応を知る上で最も重要な情報源です。

- メリット:

- 圧倒的な速報性: 公式発表や大きなニュースは、多くの場合、まずXで発信されます。

- 一次情報へのアクセス: プロジェクトの核心人物から直接情報を得ることができます。

- 多様な視点: 世界中のトレーダー、開発者、リサーチャーの意見に触れることで、多角的な視点を養えます。

- デメリット:

- 情報の信頼性: 偽情報、噂、意図的な価格操作を狙ったFUD(恐怖、不確実性、疑念を煽る情報)が非常に多いため、情報の真偽を慎重に見極めるリテラシーが不可欠です。

- 情報過多: タイムラインには膨大な情報が流れてくるため、効率的に情報を整理する工夫(リスト機能の活用など)が必要です。

- 活用シーン:

- 市場に影響を与えそうなニュースの速報をいち早く知りたい時。

- 特定のプロジェクトの最新の進捗や、開発者の考えを知りたい時。

- 市場参加者のセンチメント(心理)を肌で感じたい時。

SNSは非常に強力なツールですが、その情報の波に乗りこなすには、後述する「信頼できる情報を見極めるための注意点」を常に意識する必要があります。

YouTubeチャンネル

複雑な概念やチャート分析など、文章だけでは理解が難しいトピックについて、動画と音声で分かりやすく解説してくれるのがYouTubeチャンネルの魅力です。特に仮想通貨初心者にとっては、学習のハードルを下げてくれる貴重な情報源となります。

- メリット:

- 視覚的な分かりやすさ: チャートの動きや、DeFiサービスの操作方法などを画面で見ながら学べるため、直感的に理解しやすいです。

- 学習効率: ながら聞きも可能で、耳から情報をインプットすることで知識が定着しやすくなります。

- デメリット:

- 発信者の質のばらつき: 非常に有益な情報を提供しているチャンネルがある一方で、再生数目的の扇情的な内容や、根拠の薄い情報を発信するチャンネルも少なくありません。

- ポジショントークへの注意: 特定の銘柄を過度に推奨する発信者は、自身がその銘柄を保有している(ポジショントーク)可能性を疑う必要があります。

- 活用シーン:

- テクニカル分析(チャート分析)の基礎を学びたい時。

- 新しいDeFiプロトコルの使い方を動画で確認したい時。

- 専門家の市場解説をセミナー感覚で聞きたい時。

信頼できる発信者を見つけることができれば、YouTubeは強力な学習ツールになります。

プロジェクトの公式サイト・ホワイトペーパー

あらゆる情報の中で、最も正確かつ信頼性の高い「一次情報」の源泉が、各プロジェクトの公式サイトやホワイトペーパーです。ホワイトペーパーとは、そのプロジェクトが「どのような課題を解決するために作られたのか」「どのような技術を用いているのか」「将来的なロードマップ(開発計画)はどうなっているのか」といった根幹部分を記した、いわば事業計画書のようなものです。

- メリット:

- 最高の信頼性: 運営チームが公式に発信する情報であるため、情報の正確性は最も高いです。

- 詳細な情報: プロジェクトのビジョンや技術仕様、トークンの経済圏(トケノミクス)など、最も深いレベルでプロジェクトを理解できます。

- ファンダメンタルズ分析の基礎: 長期的な投資判断を下す上で不可欠な情報が詰まっています。

- デメリット:

- 専門性と難易度: 技術的な専門用語が多く、初心者には読解が難しい場合があります。また、多くは英語で書かれています。

- 活用シーン:

- 特定のプロジェクトに本格的に投資するかどうかを検討する時。

- ニュースサイトやSNSで得た情報の真偽を、公式情報で確認(ファクトチェック)する時。

手間はかかりますが、重要な投資判断を下す前には、必ず公式サイトとホワイトペーパーに目を通す「ソースにあたる」習慣をつけましょう。

仮想通貨取引所のレポートやニュース

多くの国内・海外の仮想通貨取引所は、自社の顧客向けに独自のマーケットレポートやニュースコンテンツを提供しています。これらの情報は、取引所に所属するアナリストが作成しており、質の高い分析が期待できます。

- メリット:

- プロによる分析: 取引所の専門家による市場分析や、特定の銘柄に関する詳細なレポートを読むことができます。

- 新規上場情報: これからその取引所で取り扱いが開始される新しい銘柄の情報をいち早く入手できます。

- デメリット:

- 情報の偏り: その取引所が取り扱っている銘柄や、関連するサービスに内容が偏る可能性があります。

- 口座開設が必要な場合: 一部の高品質なレポートは、その取引所に口座を開設しているユーザー限定で公開されていることがあります。

- 活用シーン:

- 客観的なデータに基づいた市場全体のトレンド分析を知りたい時。

- 自分が利用している取引所がどのような銘柄に注目しているのかを知りたい時。

これらの情報収集方法を以下の表にまとめます。

| 情報収集の方法 | 主な特徴 | メリット | デメリット | おすすめの活用シーン |

|---|---|---|---|---|

| ニュースサイト・専門メディア | 網羅的・体系的な情報源 | 信頼性が高く、解説が丁寧 | 速報性にやや欠ける | 毎日の市場動向の把握、基礎知識の学習 |

| ニュースアプリ・価格通知アプリ | スマートフォンで手軽に情報収集 | 機動性が高く、価格アラートが便利 | 情報が断片的になりがち | 外出先での情報確認、価格変動の監視 |

| SNS(XやTelegramなど) | 最も速報性が高い情報源 | 一次情報にアクセス可能 | 偽情報が多く、真偽の見極めが必要 | 速報のキャッチ、コミュニティの動向把握 |

| YouTubeチャンネル | 動画で分かりやすく学べる | 視覚的に理解しやすい | 発信者の質にばらつきがある | チャート分析の学習、複雑な概念の理解 |

| 公式サイト・ホワイトペーパー | 最も信頼性の高い一次情報 | 情報が正確・詳細 | 専門的で読解が難しい | 本格的な投資前の詳細分析、ファクトチェック |

| 取引所のレポート・ニュース | 取引所の専門家による分析 | プロの視点が得られる | 情報が特定の取引所に偏る可能性 | 市場全体のトレンド分析、新規上場情報の入手 |

最適な情報収集戦略は、これらの方法を目的応じて柔軟に組み合わせることです。例えば、日常的な情報収集はニュースサイトとアプリで行い、気になるニュースがあればXで関連情報を深掘りし、本格的な投資を検討する際には公式サイトとホワイトペーパーを読み込む、といったフローを確立することが理想的です。

【無料】仮想通貨のおすすめニュースサイト・アプリ12選

ここでは、前章で紹介した情報収集方法の中から、特に国内外で評価が高く、無料で利用できる主要なニュースサイト、データサイト、多機能アプリを12個厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、ご自身の情報収集の武器として活用してください。

① CoinPost(コインポスト)

CoinPostは、日本国内で最大級のアクセス数を誇る仮想通貨(暗号資産)・ブロックチェーン専門のニュースメディアです。日本の投資家であれば、まず最初にチェックすべき情報源と言えるでしょう。

- 概要:

2017年に設立され、日本の仮想通貨市場の成長と共に発展してきました。月間数百万人の読者を抱え、業界内外で高い信頼を得ています。国内の規制動向や、国内取引所の最新情報に特に強いのが特徴です。 - こんな人におすすめ:

- 仮想通貨投資を始めたばかりの初心者

- 日本の規制や市場動向を重点的に知りたい投資家

- 毎日、日本語で主要なニュースをまとめて把握したい方

- 注目ポイント:

- 初心者向けコンテンツの充実: 「墨汁うまいと学ぶ仮想通貨の世界」など、著名な専門家による連載や、基本的な用語解説からDeFiの仕組みまで、学習コンテンツが非常に豊富です。

- 速報性と網羅性: 海外の重要なニュースも迅速に翻訳・報道しつつ、国内の細かいニュースまでカバーしており、情報収集の拠点として最適です。

- 公式アプリ: スマートフォンアプリも提供しており、プッシュ通知で重要なニュースを受け取ることができます。

参照:CoinPost公式サイト

② Cointelegraph Japan(コインテレグラフ・ジャパン)

Cointelegraphは、2013年に設立された世界的に有名な仮想通貨メディアの日本語版です。独特のイラストが目を引くデザインで知られています。グローバルな視点からの情報収集に欠かせない存在です。

- 概要:

世界中に拠点を持ち、各地域の最新情報を発信しています。その日本語版であるCointelegraph Japanは、海外の最新トレンドや、日本ではまだあまり知られていないプロジェクトに関する情報をいち早くキャッチするのに役立ちます。 - こんな人におすすめ:

- 海外の最新トレンドや市場分析に興味がある中〜上級者

- グローバルな視点で仮想通貨市場を捉えたい方

- 独自性のある分析記事やオピニオン記事を読みたい方

- 注目ポイント:

- 国際的なネットワーク: 世界各国の記者による、地域に根差した詳細なレポートが強みです。特に、米国や欧州、アジア各国の規制動向や市場の反応に関する記事は非常に参考になります。

- 幅広いトピック: ビットコインやイーサリアムだけでなく、DeFi、NFT、メタバース、Web3など、ブロックチェーン技術が関わるあらゆる分野をカバーしています。

- マーケット分析: 専属アナリストによる価格分析や市場予測の記事も定期的に公開されており、トレーダーにとっても有益な情報源です。

参照:Cointelegraph Japan公式サイト

③ 新しい経済

「新しい経済」は、出版社の幻冬舎が運営するブロックチェーン・仮想通貨専門メディアです。出版業界で培われた編集力と、ビジネス視点に立った独自の切り口が特徴です。

- 概要:

「ブロックチェーンで、世界をこう変える」をコンセプトに、技術がもたらす未来の社会やビジネスモデルに焦点を当てたコンテンツを発信しています。単なる価格ニュースだけでなく、企業の取り組みやキーパーソンへのインタビュー記事が充実しています。 - こんな人におすすめ:

- 仮想通貨の投資家だけでなく、ブロックチェーン技術のビジネス活用に関心のあるビジネスパーソン

- 業界のキーパーソンの考えやビジョンを知りたい方

- 質の高いインタビュー記事や特集記事を読みたい方

- 注目ポイント:

- インタビューコンテンツ: 国内外のプロジェクト創業者、VC(ベンチャーキャピタル)、企業のブロックチェーン担当者など、第一線で活躍する人物への深いインタビュー記事は、他メディアにはない大きな魅力です。

- ビジネス視点: 「この技術がどうビジネスに応用されるのか」「どのような産業変革をもたらすのか」といった視点での記事が多く、投資の背景にある大きな流れを理解するのに役立ちます。

- ポッドキャスト: 音声コンテンツにも力を入れており、最新ニュースを解説するポッドキャストも配信しています。

参照:新しい経済 公式サイト

④ CoinDesk JAPAN(コインデスク・ジャパン)

CoinDeskは、2013年に米国で創設された、世界で最も影響力のある仮想通貨メディアの一つです。その日本語版が「CoinDesk JAPAN」で、Zホールディングス(現LINEヤフー)傘下のZコーポレーションとN.Avenue株式会社が共同で運営しています。

- 概要:

質の高いジャーナリズムを標榜し、正確で深い分析に基づいた記事に定評があります。特に、機関投資家や企業向けのレポート、データ分析に強みを持っています。 - こんな人におすすめ:

- 信頼性の高い、ジャーナリスティックな記事を求める方

- データやレポートに基づいた客観的な分析を重視する中〜上級者

- 機関投資家の動向やマクロ経済と仮想通貨市場の関連性を知りたい方

- 注目ポイント:

- データとレポート: 定期的に発行される市場分析レポートや、オンチェーンデータ(ブロックチェーン上の取引データ)を基にした分析記事は、プロの投資家からも高く評価されています。

- 学習コンテンツ「LEARN」: 仮想通貨やブロックチェーンの基本を体系的に学べるコンテンツが充実しており、初心者からでも学び始められます。

- イベント開催: 「b.tokyo」など、業界のリーダーたちが集う大規模なカンファレンスを主催しており、業界全体の動向を知る上でも重要な役割を担っています。

参照:CoinDesk JAPAN公式サイト

⑤ CRYPTO TIMES(クリプトタイムズ)

CRYPTO TIMESは、特にDeFi、NFT、GameFiといった新しい領域の技術的な解説に強い専門メディアです。他のメディアがあまり取り上げないような、ニッチで専門的な情報を深掘りしているのが特徴です。

- 概要:

2018年に設立。技術的なバックグラウンドを持つライターが多く、プロジェクトの仕組みや、プロトコルの脆弱性といった技術的な側面から解説する記事が充実しています。 - こんな人におすすめ:

- DeFiやNFT、GameFiなどの最新トレンドを技術的な側面から理解したい中〜上級者

- 新しいプロジェクトのリサーチを深く行いたい方

- エアドロップハンターなど、積極的に新しいプロトコルを触るユーザー

- 注目ポイント:

- 技術的深掘り: 新しいDeFiプロトコルの仕組みや、レイヤー2ソリューションの技術比較など、一歩踏み込んだ解説記事が豊富です。

- リサーチレポート: 特定のプロジェクトや分野について、網羅的に調査した詳細なレポートを公開しており、個人投資家がDYOR(自分で調べる)を行う際の大きな助けとなります。

- コミュニティ: Telegramなどでコミュニティを運営しており、読者同士で情報交換することも可能です。

参照:CRYPTO TIMES公式サイト

⑥ Bitcoin Addict(ビットコイン・アディクト)

その名の通り、ビットコインに特化した情報を発信するニッチなメディアです。ビットコイン以外のアルトコインにはほとんど触れず、ビットコインに関するニュース、技術、思想、経済的側面に焦点を当てています。

- 概要:

ビットコインを単なる投資対象としてだけでなく、社会を変える発明と捉える「マキシマリスト」的な視点から、深い情報を発信しています。 - こんな人におすすめ:

- ビットコインに集中的に投資している、または深く学びたい方

- ビットコインの技術(ライトニングネットワークなど)や、思想的背景に興味がある方

- 他のアルトコインの情報は不要で、ノイズを減らしたい方

- 注目ポイント:

- 専門性と深さ: ビットコインに関する情報量は他の追随を許しません。海外の著名なビットコイナーの論考の翻訳記事なども多く、非常に質の高い情報が得られます。

- ノイズの少なさ: アルトコインに関する情報が一切ないため、ビットコインの情報収集に集中できます。

参照:Bitcoin Addict公式サイト

⑦ The Block(ザ・ブロック)

ここからは海外の主要な情報源です。The Blockは、速報性と質の高いリサーチで、プロの投資家や業界関係者から絶大な信頼を得ている英語メディアです。

- 概要:

2018年設立。速報ニュースだけでなく、独自のデータやインサイトを提供するリサーチ部門が非常に強力です。 - こんな人におすすめ:

- 英語での情報収集に抵抗がない中〜上級者

- 誰よりも早く、正確な情報を得たいトレーダーやリサーチャー

- 注目ポイント:

- The Block Pro: 有料プランでは、より詳細なリサーチレポートや、業界の資金調達データ、専門家へのアクセスなどが可能になります。本気で業界を追うなら検討の価値ありです。

- データダッシュボード: 様々なオンチェーンデータや市場データを視覚的に分かりやすくまとめたダッシュボードを提供しており、市場の現状を俯瞰するのに役立ちます。

参照:The Block公式サイト

⑧ Decrypt(ディクリプト)

Decryptは、複雑なWeb3の世界を、より多くの人に分かりやすく伝えることをミッションとした英語メディアです。技術的なトピックを、平易な言葉で解説することに長けています。

- 概要:

技術の解説だけでなく、NFTやメタバースがもたらすカルチャーの変化など、Web3周辺の文化的な側面にも焦点を当てています。 - こんな人におすすめ:

- 英語で情報を得たいが、あまり専門的すぎない、分かりやすい解説を求める初心者〜中級者

- Web3の技術だけでなく、カルチャーやユースケースに興味がある方

- 注目ポイント:

- LEARNセクション: ビットコイン、イーサリアム、DeFiといった基本トピックを、一から学べるガイドが充実しています。

- 平易な文章: 専門用語を避け、ストーリーテリングを重視した記事が多く、英語学習者にとっても読みやすいのが特徴です。

参照:Decrypt公式サイト

⑨ CoinMarketCap(コインマーケットキャップ)

CoinMarketCapは、世界で最も利用されている仮想通貨の価格・時価総額データ集計サイトです。ニュースメディアではありませんが、情報収集の起点として欠かせないツールです。

- 概要:

2013年に設立され、現在は大手仮想通貨取引所Binanceの傘下です。数万種類に及ぶ仮想通貨の価格、チャート、時価総額、取引高などの基本データを網羅しています。 - こんな人におすすめ:

- すべての仮想通貨投資家

- 注目ポイント:

- 網羅的なデータ: 気になる通貨があれば、まずここで基本情報を調べるのが定石です。公式サイトやホワイトペーパーへのリンクも集約されています。

- ポートフォリオ機能: 自身が保有する資産を登録し、価値の推移を一元管理できます。

- Watchlist(ウォッチリスト): 気になる通貨をリストアップし、価格変動を追跡できます。

- Learn & Earn: 特定の通貨について学び、クイズに答えることで少量のトークンがもらえるプログラムを不定期で開催しています。

参照:CoinMarketCap公式サイト

⑩ CoinGecko(コインゲッコー)

CoinGeckoは、CoinMarketCapと双璧をなす、もう一つの主要な仮想通貨データアグリゲーター(集約サイト)です。CoinMarketCapよりも多くの銘柄をカバーしていると言われています。

- 概要:

2014年設立。基本的なデータ提供機能はCoinMarketCapと似ていますが、開発者の活動状況(GitHubのコミット数など)やSNSでの言及数といった、独自の指標も提供しているのが特徴です。 - こんな人におすすめ:

- すべての仮想通貨投資家

- CoinMarketCapには掲載されていない、よりマイナーな通貨を探したい方

- 注目ポイント:

- Trust Score: 取引所の信頼性を評価する独自のスコアを導入しており、取引所選びの参考になります。

- 豊富なカテゴリ: DeFi、NFT、GameFiなど、カテゴリ別にトークンを一覧でき、トレンドの分野を探しやすいです。

- Candy(キャンディー): 毎日ログインすることで「キャンディー」が貯まり、限定レポートやNFTの割引クーポンなどと交換できます。

参照:CoinGecko公式サイト

⑪ Delta(デルタ)

Deltaは、仮想通貨に特化した高機能なポートフォリオ追跡アプリです。複数の取引所やウォレットに散らばった資産を、API連携によって自動で集約し、一元管理できます。

- 概要:

eToroグループ傘下のアプリで、洗練されたUIと強力な連携機能が特徴です。単なる価格追跡だけでなく、関連ニュースの表示や高度な分析機能も備えています。 - こんな人におすすめ:

- 複数の取引所やウォレットで資産を管理している中〜上級者

- 自分の資産全体のパフォーマンスを正確に把握したい方

- 注目ポイント:

- 幅広い連携先: 300以上の取引所や、多くのブロックチェーンウォレットとの連携に対応しており、手入力の手間を大幅に削減できます。

- 資産分析: 利益/損失、ポートフォリオのバランス、最もパフォーマンスの良い資産などを詳細に分析できます。

参照:Delta公式サイト

⑫ TradingView(トレーディングビュー)

TradingViewは、世界中のトレーダーが利用する、最も高機能なチャート分析プラットフォームです。仮想通貨だけでなく、株式、為替、商品など、あらゆる金融商品のチャート分析が可能です。

- 概要:

豊富なテクニカル指標や描画ツールを備え、プロレベルのチャート分析がブラウザ上で行えます。 - こんな人におすすめ:

- テクニカル分析(チャート分析)を本格的に行いたいトレーダー

- 注目ポイント:

- 強力なチャート機能: 描画ツールやテクニカル指標の種類が非常に豊富で、カスタマイズ性も高いです。

- アイデア共有: 他のトレーダーが公開したチャート分析や投資アイデアを閲覧したり、自分の分析を公開したりできます。世界中のトレーダーの相場観を知る上で非常に有益です。

- スクリーニング機能: 細かい条件(時価総額、テクニカル指標の状況など)で銘柄を絞り込むことができます。

参照:TradingView公式サイト

SNSを活用した情報収集のコツ

ニュースサイトやデータサイトでの情報収集に加え、SNSを使いこなすことは、仮想通貨投資で優位に立つための重要なスキルです。特にX(旧Twitter)とTelegramは、情報の速報性とコミュニティとの繋がりにおいて、他の追随を許しません。しかし、その膨大な情報の波に飲み込まれないためには、効率的に情報を収集し、整理するためのコツが必要です。

X(旧Twitter)で効率的に情報を集める

Xは、仮想通貨界隈における「事実上の公式速報掲示板」と言っても過言ではありません。プロジェクトの重要な発表は、まずXで行われることがほとんどです。このプラットフォームを最大限に活用するための具体的なテクニックを紹介します。

① フォローすべきアカウントの種類

やみくもにフォロー数を増やすのではなく、目的意識を持ってフォローするアカウントを選ぶことが重要です。まずは以下のカテゴリのアカウントをバランス良くフォローすることから始めましょう。

- プロジェクトの公式アカウント:

投資している、または関心のあるプロジェクトの公式アカウントは必ずフォローしましょう。アップデート情報、提携発表、イベント告知など、最も正確な一次情報が得られます。 - 創業者・主要な開発者:

公式アカウントからの発表よりも早く、プロジェクトの方向性や技術的な進捗に関するヒントが得られることがあります。彼らのビジョンや考えに直接触れることで、プロジェクトへの理解が深まります。 - 国内外の仮想通貨取引所:

新規上場銘柄の情報、キャンペーン、メンテナンス情報など、取引に直結する重要な情報が発信されます。自身が利用している取引所のアカウントは必須です。 - 著名なアナリスト・トレーダー:

市場分析やチャート分析に長けたインフルエンサーをフォローすることで、相場に対する多様な視点を得ることができます。ただし、彼らの意見はあくまで参考とし、鵜呑みにしないことが重要です。複数のアナリストの意見を比較検討しましょう。 - 専門メディア・ジャーナリスト:

CoinPostやCointelegraphなどのメディア公式アカウントや、そこに所属する記者をフォローすることで、タイムラインに質の高いニュースが流れてくるようになります。 - VC(ベンチャーキャピタル)やリサーチャー:

a16z cryptoやParadigmといった著名なVC、またはMessariやDelphi Digitalといったリサーチ会社のアカウントをフォローすると、将来有望な分野やプロジェクトに関する示唆が得られます。彼らがどこに投資し、何をリサーチしているかは、市場の未来を占う上で重要な指標となります。

② 便利なリスト機能を活用する

タイムラインがフォローしたアカウントの情報で溢れかえってしまうと、かえって重要な情報を見逃しがちです。そこで絶大な効果を発揮するのがXの「リスト機能」です。

リスト機能とは、特定のアカウントをグループにまとめ、そのグループに属するアカウントのポストだけを表示できる機能です。これを使うことで、情報の流れを整理し、目的別に効率的な情報収集が可能になります。

- リストの作成例:

- 「国内ニュース」リスト: CoinPost、新しい経済など、日本のメディアをまとめる。

- 「海外速報」リスト: The Block、Cointelegraphなど、海外の速報性が高いメディアをまとめる。

- 「DeFi専門家」リスト: DeFi分野に詳しいアナリストや開発者をまとめる。

- 「保有銘柄」リスト: 自分が投資しているプロジェクトの公式アカウントや創業者をまとめる。

このようにカテゴリ分けすることで、「今は市場全体の動きを知りたいから『海外速報』リストを見よう」「今日はDeFiの最新動向を追いたいから『DeFi専門家』リストをチェックしよう」といったように、目的に応じて情報収集のチャンネルを切り替えられます。

また、リストは自分で作成するだけでなく、他のユーザーが作成した質の高いリストを購読することも可能です。影響力のあるアナリストやリサーチャーが公開しているリストを探してみるのも良いでしょう。

③ 関連ハッシュタグをチェックする

ハッシュタグは、特定のトピックに関する投稿を効率的に見つけるための強力なツールです。

- ティッカーシンボル:

多くの仮想通貨には、株式の銘柄コードのように「ティッカーシンボル」が割り当てられています。例えば、ビットコインは$BTC、イーサリアムは$ETHです。この「$」を付けたティッカーシンボルで検索すると、その通貨に関するポストをまとめて閲覧できます。市場のセンチメントを把握するのに非常に便利です。 - トピックハッシュタグ:

#DeFi,#NFT,#Airdrop,#Web3といった特定の分野やイベントに関するハッシュタグをフォローしたり、定期的に検索したりすることで、関連する最新情報をキャッチできます。特に#Airdropは、エアドロップのチャンスを探している投資家にとって重要なハッシュタグです。 - トレンドの活用:

Xのトレンド欄には、その時に話題になっているキーワードやハッシュタグが表示されます。仮想通貨関連の単語がトレンド入りしている場合、市場に大きな影響を与えるイベントが発生している可能性が高いです。

TelegramやDiscordのコミュニティに参加する

Xが「公の場」での情報発信ツールだとすれば、TelegramやDiscordは、よりクローズドな「コミュニティ」での情報交換の場として機能します。ほとんどの仮想通貨プロジェクトは、公式のTelegramチャンネルやDiscordサーバーを運営しており、参加することでより深い情報を得ることができます。

- 参加するメリット:

- 運営からの直接的な情報: プロジェクトチームが開催するAMA(Ask Me Anything:なんでも質問会)に参加すれば、直接質問をぶつけることができます。また、小規模なアップデートや進捗報告が、Xよりも先にアナウンスされることもあります。

- ユーザー同士の情報交換: 同じプロジェクトを応援する他のユーザーと、価格動向や技術的な疑問について議論したり、情報交換したりできます。自分一人では気づかなかった視点や情報を得られることがあります。

- リアルタイムのサポート: 何か技術的な問題が発生した際に、コミュニティで質問すると、他の詳しいユーザーやモデレーター(管理者)からサポートを受けられる場合があります。

- 限定情報: コミュニティ参加者限定のイベントや、小規模なエアドロップなどの情報が得られることもあります。

- 参加する際の注意点:

TelegramやDiscordは有益な情報源である一方、詐欺師が最も活動しやすい場所の一つでもあります。以下の点には細心の注意を払ってください。- DM(ダイレクトメッセージ)は基本的に無視する: プロジェクトの運営やサポート担当者が、理由なく個人にDMを送ってくることは絶対にありません。DMで秘密鍵やパスワードを聞いてきたり、怪しいリンクを送ってきたりするアカウントは100%詐欺です。

- なりすましに注意: 公式の管理者やモデレーターと同じアイコンや名前にして、ユーザーを騙そうとする詐欺師がいます。安易に信用せず、公式のアナウンスメントチャンネルからの情報を正としましょう。

SNSは、仮想通貨の情報収集において強力な武器ですが、それはあくまで諸刃の剣です。その速報性というメリットを最大限に活かすためには、次章で解説する「信頼できる情報を見極める力」が不可欠となります。

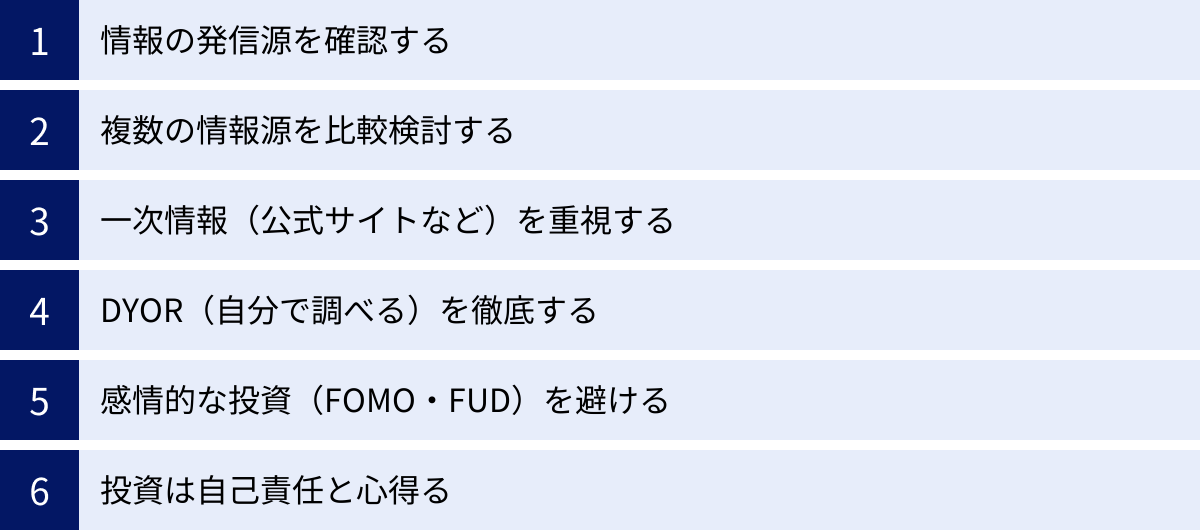

信頼できる情報を見極めるための注意点

これまで様々な情報収集の方法とツールを紹介してきましたが、最も重要なスキルは、集めた情報の中から「何が真実で、何が偽りか」「何が客観的な事実で、何が個人的な意見か」を見極める能力、すなわち情報リテラシーです。情報の洪水の中で溺れず、賢明な投資判断を下すために、常に心に留めておくべき6つの原則を解説します。

情報の発信源を確認する

情報を目にしたとき、最初に自問すべきは「この情報は、誰が、どのような意図で発信しているのか?」ということです。情報の内容そのものだけでなく、発信者の背景を理解することが、その情報の信頼性を測る第一歩となります。

- 発信者の特定: その情報は、プロジェクトの公式サイトから発信されていますか? 信頼できるメディアですか? それとも、匿名のXアカウントですか? 発信源が不明確な情報は、信頼性が低いと考えるべきです。

- 発信者の専門性と実績: 発信者は、その分野でどのような実績を持っていますか? 過去の発言は一貫性がありますか? 感情的で扇情的な言葉遣いばかりしていませんか? 信頼できる発信者は、通常、客観的なデータや論理に基づいた冷静な分析を行います。

- ポジショントークの可能性を疑う: 「ポジショントーク」とは、自分が保有している資産(ポジション)の価格が上がるように、その資産にとって有利な情報を流したり、過度に称賛したりする行為です。「この銘柄は100倍になる!」といった発言の裏には、自身の利益誘導の意図が隠れている可能性を常に念頭に置きましょう。

複数の情報源を比較検討する

一つの情報源からの情報を鵜呑みにするのは非常に危険です。特に、価格に大きな影響を与えるような重要なニュースに触れた場合は、必ず「クロスチェック(裏付け調査)」を行う習慣をつけましょう。

クロスチェックとは、同じ内容の情報を、最低でも2〜3つの独立した信頼できる情報源で確認することです。例えば、あるメディアが「大手企業Aが仮想通貨Bを決済に導入」と報じた場合、他の主要メディア(CoinPost, Cointelegraph, The Blockなど)も同様に報じているか、そして最も重要なこととして、企業AやプロジェクトBの公式サイトで公式発表が出ているかを確認します。

もし、一つのメディアや一人のインフルエンサーしかその情報に言及していない場合、それは誤報であったり、まだ確定していない噂レベルの情報であったりする可能性が高いです。焦って行動する前に、一呼吸おいて裏付けを取る冷静さが、致命的な失敗を防ぎます。

一次情報(公式サイトなど)を重視する

ニュースサイトやSNSで得られる情報の多くは、誰かの解釈や要約を経た「二次情報」です。二次情報は手軽で分かりやすい反面、伝言ゲームのように情報が歪められたり、重要なニュアンスが抜け落ちたり、あるいは発信者の意図的な解釈が加えられたりするリスクが常に伴います。

したがって、可能な限り「一次情報」に直接あたることが、情報を見極める上で最も確実な方法です。

- 一次情報の例:

- プロジェクトの公式サイト、公式ブログ

- ホワイトペーパー、技術ドキュメント

- 創業者や開発者の公式Xアカウント

- 企業のプレスリリース、決算資料

- 規制当局の公式発表

例えば、「プロジェクトCが新しい機能をリリースした」というニュースを見た場合、そのニュース記事を読むだけでなく、プロジェクトCの公式サイトや公式ブログに掲載されているリリースノートを直接確認し、「具体的にどのような機能なのか」「どのような制約があるのか」まで自分の目で確かめることが重要です。手間はかかりますが、この「ソースにあたる」という一手間が、他人との情報格差を生み出します。

DYOR(自分で調べる)を徹底する

DYOR(Do Your Own Research)は、仮想通貨の世界で最も重要視される標語の一つです。「自分で調べろ」と訳され、他人の意見や情報を鵜呑みにせず、最終的には自分自身の責任で調査・判断するという精神を表します。

インフルエンサーが推奨する銘柄や、コミュニティで話題になっているプロジェクトがあったとしても、それはあくまで投資を検討する「きっかけ」に過ぎません。他人の意見は参考にはしても、自分の投資判断の根拠にしてはいけません。

- DYORの具体的なステップ:

- 何を解決するのか?(目的): そのプロジェクトは、どのような課題を解決しようとしているのか。

- どうやって解決するのか?(技術): ホワイトペーパーを読み、その技術的なアプローチは実現可能か、優位性はあるか。

- 誰が作っているのか?(チーム): 創業者や開発チームは、十分な経験と実績を持っているか。経歴は公開されているか。

- トークンは何のためにあるのか?(トケノミクス): そのトークンはプロジェクトのエコシステム内でどのような役割を果たし、価値を持つのか。供給量や配布計画は適切か。

- コミュニティは活発か?(活動状況): XやDiscordでの議論は活発か。開発は継続的に行われているか(GitHubの活動状況など)。

- 競合はいるか?(市場環境): 同じ課題を解決しようとしている他のプロジェクトと比較して、どのような強み・弱みがあるか。

このプロセスを面倒くさがらずに実行することが、長期的に市場で成功するための王道です。

感情的な投資(FOMO・FUD)を避ける

市場は、人々の集合的な心理によって動いています。特に仮想通貨市場は、個人の感情が価格に反映されやすい傾向があります。投資判断を下す際には、自分が以下のような感情に支配されていないか、常に自問自答する必要があります。

- FOMO (Fear Of Missing Out – 乗り遅れることへの恐怖):

ある銘柄の価格が急騰しているのを見て、「このチャンスを逃したくない」「自分だけが取り残されてしまう」という焦りから、高値であるにもかかわらず飛びついてしまう心理状態です。FOMOによる投資は、多くの場合「高値掴み」に繋がり、その後の価格下落で大きな損失を被る原因となります。 - FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt – 恐怖、不確実性、疑念):

意図的に流されたネガティブな噂や、根拠の薄い批判的な情報に煽られ、恐怖心から保有資産を慌てて売却してしまう(狼狽売り)ことです。FUDは、安値で買い集めたい大口投資家によって戦略的に利用されることもあります。

価格が大きく動いている時ほど、一歩引いて冷静になることが重要です。「なぜ価格が動いているのか?」をDYORの精神で調べ、感情ではなく、あらかじめ自分で決めた投資戦略やルールに基づいて行動することを徹底しましょう。

投資は自己責任と心得る

最後に、そして最も重要な心構えは、「投資はすべて自己責任である」と深く認識することです。

どんなに信頼できるアナリストの予測も、どんなに有望に見えるプロジェクトも、100%成功する保証はどこにもありません。仮想通貨市場は本質的に不確実性が高く、予期せぬ出来事で資産価値がゼロになるリスクも常に存在します。

もし投資で損失を被ったとしても、それは情報を発信した他人のせいではなく、最終的に「投資する」という判断を下した自分自身の責任です。この原則を受け入れることで、初めて他人の意見に依存することなく、自律した投資家として成長できます。また、損失を許容できる範囲内で投資を行うという、健全なリスク管理にも繋がります。

情報を制する者は、仮想通貨市場を制す。しかし、それは単に多くの情報を集めることではありません。本物の情報リテラシーを身につけ、冷静な分析と自己責任の原則に基づき、自信を持って投資判断を下せるようになること。それこそが、このエキサイティングでありながらも厳しい市場で生き残り、成功を掴むための唯一の道なのです。