仮想通貨(暗号資産)の世界では、単に通貨を売買して利益を狙うだけでなく、保有しているだけで資産を増やせる「ステーキング」という運用方法が注目を集めています。銀行の預金金利が極めて低い現代において、新たな資産形成の手段としてステーキキングを検討する方が増えています。

しかし、「ステーキングって何?」「どういう仕組みで儲かるの?」「リスクはないの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、仮想通貨ステーキングの基本的な仕組みから、メリット・デメリット、具体的な始め方、おすすめの取引所や銘柄まで、網羅的に解説します。専門用語も分かりやすく説明するので、初心者の方でも安心して読み進められます。この記事を読めば、仮想通貨ステーキングの全体像を理解し、自分に合った始め方を見つけることができるでしょう。

目次

仮想通貨のステーキングとは?

仮想通貨のステーキングとは、特定の仮想通貨を保有し、ブロックチェーンのネットワーク運用に貢献することで、その対価として報酬(リワード)を受け取る仕組みのことです。銀行にお金を預けると利息がもらえるのに似ていますが、その背景にある技術や仕組みは全く異なります。

ステーキングは、仮想通貨を「ガチホ(長期保有)」する戦略と非常に相性が良く、売買のタイミングを気にすることなく、保有しているだけで資産の増加が期待できるため、多くの投資家から注目されています。この仕組みを理解するためには、ブロックチェーンの根幹技術である「コンセンサスアルゴリズム」について知る必要があります。

仕組みを分かりやすく解説

ステーキングの仕組みを理解する上で最も重要なキーワードが「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」です。ここでは、PoSとは何か、そしてステーキングでなぜ報酬がもらえるのかを、初心者にも分かりやすく解説します。

PoS(プルーフ・オブ・ステーク)が基本の仕組み

ブロックチェーンは、取引記録(トランザクション)を「ブロック」という単位にまとめ、それらを鎖(チェーン)のようにつなげていくことでデータを管理する技術です。この新しいブロックを生成し、チェーンにつなげる作業には、その取引が正当なものであることを検証・承認するという合意形成(コンセンサス)のプロセスが不可欠です。この合意形成のルールを「コンセンサスアルゴリズム」と呼びます。

仮想通貨で最も有名なビットコイン(BTC)は、「PoW(プルーフ・オブ・ワーク)」というコンセンサスアルゴリズムを採用しています。これは、膨大な計算を最も早く解いた人(マイナー)が新しいブロックを生成する権利を得て、報酬として新規発行されたビットコインを受け取る仕組みです。しかし、PoWには膨大な電力消費や、高性能な計算機が必要という課題がありました。

そこで登場したのが「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」です。PoSでは、計算競争の代わりに、対象となる仮想通貨の「保有量(Stake)」や「保有期間」に応じて、ブロックを生成する担当者(バリデーター)が選ばれます。そして、選ばれたバリデーターがブロックを承認・生成することで、報酬としてその仮想通貨を受け取ります。

つまり、PoSを採用している仮想通貨を多く、そして長く保有している人ほど、ブロック生成の役割を任されやすくなり、報酬を得る機会が増えるのです。これがステーキングの基本的な仕組みです。ユーザーは、自身の保有する通貨をネットワークに預け入れる(ステークする)ことで、このブロック生成プロセスに参加し、ネットワークのセキュリティ維持に貢献します。その貢献に対するインセンティブとして、ステーキング報酬が支払われるわけです。

多くの個人投資家は、自身でバリデーターになるための技術的な知識や大量の資金を持っていません。そこで、仮想通貨取引所などが提供するステーキングサービスを利用します。この場合、ユーザーは自分の資産を取引所に預け、取引所がまとめてバリデーターとしてネットワークに参加します。そして、取引所が得た報酬の一部が、預けた資産の量に応じてユーザーに分配されるのです。これを「デリゲート(委任)」と呼び、ほとんどのステーキングサービスはこの形式をとっています。

ステーキングは、PoWが抱えるエネルギー問題を解決し、より多くの人がネットワークに参加しやすくなる、環境負荷が低く分散性の高い仕組みとして、イーサリアムをはじめとする多くのプロジェクトで採用が進んでいます。

ステーキングと他の資産運用との違い

仮想通貨の世界には、ステーキング以外にも「レンディング」や「イールドファーミング」といった、資産を増やせる可能性のある運用方法が存在します。また、従来の金融商品である「銀行預金」とも比較することで、ステーキングの特徴がより明確になります。ここでは、それぞれの仕組みやリスク、リターンの違いを詳しく見ていきましょう。

| 運用方法 | 仕組み | 主なリスク | 期待リターン | 始めやすさ |

|---|---|---|---|---|

| ステーキング | PoSブロックチェーンのネットワークに貢献し、報酬を得る | 価格変動、ロックアップ、スラッシング、サービス提供者の破綻 | 中〜高 | 比較的容易 |

| レンディング | 仮想通貨を取引所などに貸し出し、利息を得る | 貸し手の破綻(カウンターパーティリスク)、価格変動 | 低〜中 | 容易 |

| イールドファーミング | DeFiプロトコルに流動性を提供し、報酬を得る | スマートコントラクトの脆弱性、インパーマネントロス、価格変動 | 高 | 難しい |

| 銀行預金 | 銀行にお金を預け、利息を得る | 銀行の破綻(預金保険制度で保護)、インフレ | 極めて低い | 非常に容易 |

レンディングとの違い

レンディングは、自分が保有する仮想通貨を第三者(主に仮想通貨取引所)に貸し出し、その対価として利息(貸借料)を受け取るサービスです。仕組みとしては、銀行預金に非常に似ています。

- 仕組みの違い: ステーキングはブロックチェーンの仕組み(PoS)に直接関与し、ネットワーク維持への貢献に対する報酬です。一方、レンディングは当事者間の「貸し借り」という金融契約に基づいています。貸し出された通貨は、取引所によって他のユーザーへの貸付(レバレッジ取引など)に利用されます。

- リスクの違い: ステーキングには、後述するスラッシング(資産没収)のリスクやロックアップ期間がある一方、レンディングの主なリスクは貸し手である取引所が破綻する「カウンターパーティリスク」です。貸した通貨が返ってこなくなる可能性があります。

- リターンの違い: 一般的に、レンディングの利率はステーキングよりも低めに設定される傾向があります。ステーキングはネットワークの状況によって報酬率が変動することがありますが、レンディングは募集時に年率が固定されていることが多いです。

初心者にとっては、どちらも「仮想通貨を預けて増やす」という点で似ていますが、その背景にある理屈(ブロックチェーンへの貢献か、金銭消費貸借契約か)が根本的に異なります。

イールドファーミングとの違い

イールドファーミングは、DeFi(分散型金融)の世界で行われる、より高度な資産運用手法です。DEX(分散型取引所)などのプロトコルに、2種類以上の仮想通貨ペアを預け入れ(流動性提供)、その見返りとして手数料の一部や独自のガバナンストークンを報酬として得ます。

- 仕組みと複雑さの違い: ステーキングが単一の通貨を預けるだけで始められるのに対し、イールドファーミングは複数の通貨ペアを扱う必要があり、DeFiプロトコルの仕組みを深く理解している必要があります。メタマスクのような外部ウォレットの操作も必須となり、初心者にはハードルが高いと言えます。

- リスクの違い: イールドファーミングは非常に高いリターンが期待できる一方で、リスクも格段に高くなります。スマートコントラクト(プログラム)のバグやハッキングによって資産を失うリスク、預けた通貨ペアの価格比率が変動することで生じる「インパーマネントロス(変動損失)」のリスクなど、ステーキングにはない特有のリスクを抱えています。

- リターンの違い: 年利が数百%、数千%に達することもあるなど、イールドファーミングはステーキングを遥かに上回るリターンをもたらす可能性があります。しかし、そのリターンは非常に不安定であり、ハイリスク・ハイリターンの最たる例と言えるでしょう。

手軽さと安定性で選ぶならステーキング、複雑さを許容してでも高いリターンを狙うならイールドファーミング、という棲み分けができます。

銀行預金との違い

最後に、最も身近な資産運用である銀行預金との違いです。

- リターンの違い: 最大の違いは、期待できる利回りの差です。日本の大手銀行の普通預金金利は年0.001%程度(2024年時点)であるのに対し、仮想通貨のステーキングでは年利数%〜十数%が期待できます。これは、数百万倍の違いであり、比較するまでもありません。

- リスクと安全性の違い: 銀行預金は、ご存知の通り極めて安全です。万が一銀行が破綻しても、預金保険制度によって元本1,000万円とその利息までが保護されます。一方、ステーキングには価格変動リスクやサービス提供者の破綻リスクなどがあり、元本保証は一切ありません。

- 資産の性質の違い: 銀行預金は法定通貨(日本円)を預けるものであり、価値が安定しています(インフレリスクは除く)。ステーキングは日々価格が変動する仮想通貨を預けるため、リターンもリスクもその価格変動に大きく左右されます。

ステーキングは、銀行預金に代わるものではなく、リスクを許容できる資金の一部を、より高いリターンが期待できる先に振り分けるための選択肢の一つとして捉えるべきです。

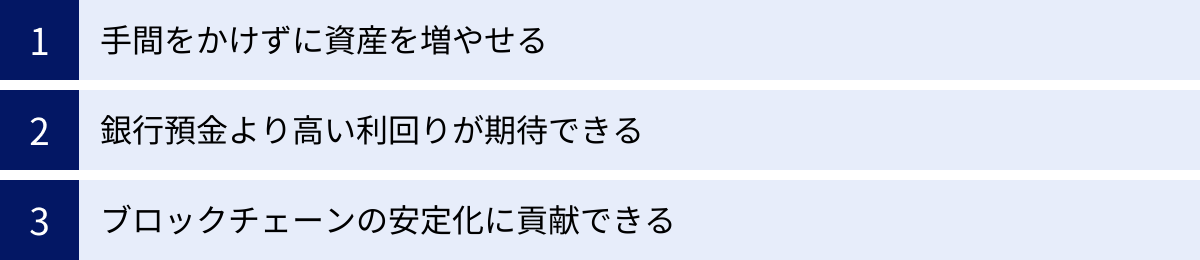

仮想通貨ステーキングの3つのメリット

ステーキングがなぜ多くの投資家を惹きつけるのか、その魅力を3つの主要なメリットから解説します。これらのメリットを理解することで、自身の投資ポートフォリオにステーキングを組み込むべきかどうかを判断する材料になるでしょう。

① 手間をかけずに資産を増やせる

ステーキング最大のメリットは、一度設定してしまえば、あとは基本的に放置しているだけで継続的に報酬を受け取れる点にあります。これは「インカムゲイン」と呼ばれ、株式投資における配当金や不動産投資における家賃収入に近い性質を持ちます。

短期的な価格変動を狙うトレード(キャピタルゲイン狙い)では、常にチャートを分析し、売買のタイミングを見計らう必要があります。市場の急変に対応するため、精神的なストレスを感じる人も少なくありません。

しかし、ステーキングであれば、日々の価格の動きに一喜一憂することなく、長期的な視点で資産形成を目指せます。特に、「購入した仮想通貨を長期的に保有し続けたい(ガチホ)」と考えている投資家にとって、ステーキングは非常に合理的な選択です。ただ保有しているだけでは1枚のコインは1枚のままですが、ステーキングに出すことで、そのコインが新たなコインを生み出してくれるのです。

この「何もしなくても資産が増えていく」という感覚は、多忙な現代人にとって大きな魅力であり、不労所得を構築する手段の一つとして注目されています。

② 銀行預金より高い利回りが期待できる

前述の通り、ステーキングが提供する利回りは、現在の銀行預金とは比較にならないほど高い水準にあります。

もちろん、銘柄やその時々の市場環境によって変動しますが、一般的に年率(APR)で3%〜15%程度の報酬が期待できる銘柄が多く存在します。中には20%を超える高いリターンを提供するプロジェクトもあります。

【利回りのシミュレーション例】

仮に100万円分の仮想通貨を、年利5%で1年間ステーキングしたとします。

- ステーキング報酬: 100万円 × 5% = 5万円

- 1年後の資産(通貨価格が変動しない場合): 105万円

これが銀行預金(年利0.001%)であれば、1年後の利息はわずか10円です。この差は歴然としています。

もちろん、この計算は仮想通貨の価格が変動しないという仮定に基づいています。価格が下落すれば元本割れのリスクはありますが、逆に価格が上昇すれば、ステーキング報酬と価格上昇の両方の利益(キャピタルゲイン+インカムゲイン)を享受できる可能性があります。

例えば、100万円分の通貨が1年後に20%価格上昇し、かつ年利5%のステーキング報酬を得たとすると、

- 価格上昇による利益: 100万円 × 20% = 20万円

- ステーキング報酬: 100万円 × 5% = 5万円

- 合計評価額: 100万円 + 20万円 + 5万円 = 125万円

となり、大きなリターンにつながります。

このように、インフレによって実質的な価値が目減りしていく法定通貨を銀行に預けておくだけでなく、ポートフォリオの一部をステーキングに振り分けることで、資産の成長を加速させられる可能性があります。

③ ブロックチェーンの安定化に貢献できる

ステーキングは、単なる金儲けの手段ではありません。ステーキングに参加するという行為そのものが、その仮想通貨が基盤とするブロックチェーンネットワークのセキュリティと安定性を高めることに直接貢献します。

PoS(プルーフ・オブ・ステーク)の仕組みでは、多くの参加者が自分の資産をステーク(賭ける)することで、ネットワークの分散性が向上します。分散性が高まると、悪意のある攻撃者がネットワークを乗っ取る(51%攻撃など)ことが極めて困難になります。なぜなら、ネットワークを攻撃するためには、ステークされている総資産の過半数を手に入れる必要があり、そのためには莫大なコストがかかるからです。

つまり、あなたがステーキングをすることは、そのプロジェクトを「応援する」という意思表示でもあります。自分が信じるプロジェクトの成功に貢献しながら、その見返りとして報酬を得られるというのは、他の金融商品にはない、Web3.0時代ならではの大きな魅力と言えるでしょう。

さらに、一部のプロジェクトでは、ステーキング参加者がプロジェクトの将来の方針を決める「ガバナンス(投票)」に参加する権利を得られる場合があります。これは、単なる投資家ではなく、プロジェクトの運営に関わる一員になれる可能性を秘めており、技術やコミュニティに深く関わりたい人にとっては非常にやりがいのある側面です。

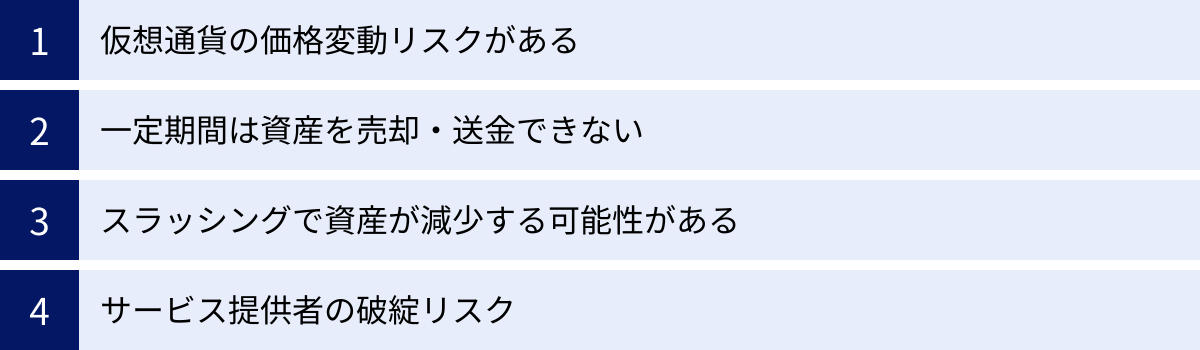

仮想通貨ステーキングの4つのデメリットとリスク

高いリターンが期待できる一方で、ステーキングには無視できないデメリットやリスクも存在します。これらのリスクを正しく理解し、許容できる範囲で投資を行うことが、長期的に成功するための鍵となります。

① 仮想通貨の価格変動リスクがある

ステーキングにおける最大かつ最も重要なリスクは、対象となる仮想通貨自体の価格変動リスクです。

ステーキングの報酬は、基本的にその仮想通貨で支払われます。たとえ年利10%の高い報酬を得て、コインの枚数が1.1倍になったとしても、そのコインの市場価格(円やドル建ての価値)が20%下落してしまえば、トータルでは損失となってしまいます。

【元本割れのリスク例】

- 投資額: 100万円(1コイン=100円の通貨を10,000枚購入)

- ステーキング年利: 10%

- 1年後の保有枚数: 10,000枚 × 1.1 = 11,000枚

- 1年後のコイン価格: 20%下落し、1コイン=80円に

- 1年後の評価額: 11,000枚 × 80円/枚 = 88万円

- 結果: 100万円 – 88万円 = 12万円の損失

このように、ステーキング報酬(インカムゲイン)が価格下落(キャピタルロス)をカバーしきれないケースは十分に考えられます。仮想通貨市場は価格変動(ボラティリティ)が非常に大きいため、ステーキングを始める際は、短期的な価格の上下に動じない覚悟と、最悪の場合価値が大きく減少する可能性を受け入れる必要があります。

② 一定期間は資産を売却・送金できない(ロックアップ)

ステーキングサービスや銘柄の多くには、「ロックアップ期間」または「クーリングダウン期間(解除申請後の待機期間)」が設定されています。これは、ステーキングした資産を一定期間、自由に引き出したり、売却したり、送金したりできないという制約です。

ロックアップ期間は、数日間から数週間、長いものでは数ヶ月以上に及ぶこともあります。この期間中は、たとえ市場が急変しても、あなたの資産は完全に固定されてしまいます。

- 機会損失のリスク: ステーキング中に通貨の価格が予期せず急騰した場合、ロックアップされているために利益を確定する(売却する)ことができません。「あの時売っていれば…」という機会損失につながる可能性があります。

- 損切りできないリスク: 逆に、市場が暴落した場合でも、すぐに売却して損失を限定する「損切り」ができません。価格が下がり続けるのを、ただ見ているしかなくなってしまいます。

このロックアップ期間は、ネットワークの安定性を保つために必要な措置ですが、投資家にとっては大きなリスク要因です。最近では、ロックアップ期間のない「フレキシブルステーキング」や、ステーキング中であることを証明する代替トークン(リキッドステーキングトークン)を発行し、それを売買・運用できるサービスも登場していますが、利用するサービスがどのようなロックアップ条件を設けているかを事前に必ず確認することが極めて重要です。

③ スラッシングで資産が減少する可能性がある

これはやや専門的なリスクですが、PoSの仕組みを理解する上で重要です。スラッシング(Slashing)とは、ブロックチェーンのルールに違反したバリデーター(ブロック承認者)に対するペナルティとして、そのバリデーターがステークしていた資産の一部が没収される罰則規定のことです。

違反行為には、取引の二重承認といった不正行為や、サーバーのダウンなどによる長期的なオフライン状態などが含まれます。これは、ネットワークのセキュリティを脅かす行為に対する抑止力として機能しています。

個人投資家が取引所のステーキングサービスを利用している場合、取引所がバリデーターとして機能しています。もし、その取引所が管理するバリデーターがスラッシングの対象となった場合、間接的にユーザーが預けている資産の一部が減少するリスクがゼロではありません。

多くの大手取引所では、内部の仕組みでこのリスクをカバーし、ユーザーに影響が出ないように対策を講じていますが、規約上はリスクとして明記されていることがほとんどです。信頼性の低いサービスや、個人で直接バリデーターに委任(デリゲート)する場合には、特に注意が必要なリスクです。

④ サービス提供者の破綻リスク

ステーキングは、仮想通貨取引所や専用のウォレットサービスなどを介して行われるのが一般的です。この場合、自分の資産をその事業者に預けることになるため、事業者自体の信用リスク(カウンターパーティリスク)を負うことになります。

具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- ハッキング: 事業者のセキュリティが甘く、ハッキング攻撃を受けて顧客から預かっていた資産が流出してしまうリスク。

- 経営破綻: 事業者の経営が悪化し、倒産してしまうリスク。預けていた資産が法的な手続きの中で全額返還されない可能性があります。

- 内部の不正行為: 事業者の従業員などが不正に資産を持ち出すリスク。

過去には、海外の大手仮想通貨取引所が突然破綻し、多くのユーザーが資産を引き出せなくなるという事件も発生しています。

このリスクを軽減するためには、金融庁の認可を受けた国内の仮想通貨交換業者を利用することが非常に重要です。認可業者は、顧客資産の分別管理や強固なセキュリティ体制の構築が義務付けられており、海外の無登録業者に比べて安全性が格段に高いと言えます。

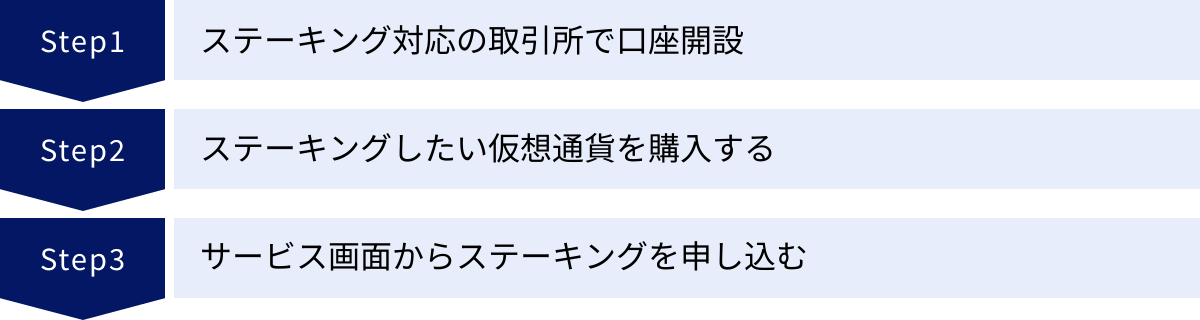

仮想通貨ステーキングのやり方・始め方【3ステップ】

仮想通貨ステーキングは、一見難しそうに聞こえるかもしれませんが、国内の仮想通貨取引所を利用すれば、驚くほど簡単に始めることができます。ここでは、口座開設から実際の申し込みまでを、大きく3つのステップに分けて解説します。

① ステーキングサービスに対応した取引所で口座を開設する

まず最初に、ステーキングサービスを提供している仮想通貨取引所の口座を開設する必要があります。取引所によって、取り扱っているステーキング銘柄や年率、ロックアップ期間の有無などが異なるため、自分の目的に合った取引所を選びましょう。

【取引所選びのポイント】

- ステーキングしたい銘柄を取り扱っているか: 自分が興味のある仮想通貨(例: イーサリアム、ポルカドットなど)のステーキングに対応しているかを確認します。

- セキュリティと信頼性: 金融庁に登録されている正規の交換業者であることは必須条件です。運営会社の規模やこれまでの実績なども参考にしましょう。

- 手数料: 口座開設手数料や維持手数料は無料のところがほとんどですが、仮想通貨の購入時や送金時に手数料がかかります。

- 使いやすさ: スマートフォンアプリの操作性など、初心者でも直感的に使えるかどうかは重要なポイントです。

口座開設は、基本的に以下の流れで進みます。

- メールアドレスの登録: 公式サイトにアクセスし、メールアドレスとパスワードを設定します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要情報を入力します。

- 本人確認: スマートフォンで運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類と、自分の顔写真を撮影して提出します。「スマホでかんたん本人確認」などのサービスを利用すれば、最短で即日〜翌営業日には口座開設が完了します。

このステップは、どの取引所でもほぼ共通です。ステーキングを始めるための最初の、そして最も重要な一歩と言えるでしょう。

② ステーキングしたい仮想通貨を購入する

口座開設が完了したら、次はその口座に日本円を入金し、ステーキングの対象となる仮想通貨を購入します。

【入金方法】

主な入金方法は、銀行振込、インターネットバンキングからのクイック入金、コンビニ入金の3種類です。多くの取引所では、クイック入金の手数料が無料に設定されており、即座に口座へ反映されるため便利です。

【仮想通貨の購入方法】

仮想通貨を購入するには、主に「販売所」と「取引所」の2つの形式があります。

- 販売所: 仮想通貨取引所を相手に、提示された価格で売買する方法です。操作が非常にシンプルで、初心者でも簡単に購入できます。ただし、売値と買値の差(スプレッド)が実質的な手数料となり、取引所に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所: ユーザー同士が「板」と呼ばれる掲示板のような画面で、希望の価格で売買する方法です。手数料が安く済みますが、買い手と売り手の需給が一致しないと取引が成立しないため、操作はやや複雑になります。

初心者の場合は、まずは操作が簡単な「販売所」で、ステーキングしたい銘柄を必要な数量だけ購入するのがおすすめです。購入が完了すると、自分の口座(ウォレット)にその仮想通貨が反映されます。

③ サービス画面からステーキングを申し込む

ステーキングしたい仮想通貨の準備ができたら、いよいよ最後のステップ、ステーキングの申し込みです。取引所によってサービス名や画面の構成は異なりますが、おおむね以下の手順で進めることができます。

- ステーキングサービスのページへ移動: 取引所のメニューから「ステーキング」「貸して増やす」「資産運用」といった項目を探して選択します。

- 銘柄の選択: ステーキングが可能な仮想通貨の一覧が表示されるので、自分が購入した銘柄を選びます。このとき、推定年率(APR)やロックアップ期間などの条件も必ず確認しましょう。

- 数量の入力: ステーキングしたい仮想通貨の数量を入力します。多くのサービスでは、保有している全量を指定したり、一部の数量を指定したりすることが可能です。最低申込数量が設定されている場合もあるので注意が必要です。

- 規約への同意と申し込み: 利用規約などをよく読み、内容に同意した上で、申込ボタンをクリックします。

これでステーキングの申し込みは完了です。あとはサービスが自動的に運用を行い、定期的にあなたの口座に報酬が入金されるのを待つだけです。報酬が支払われるタイミング(毎日、毎週、毎月など)はサービスによって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

ステーキングができるおすすめの国内仮想通貨取引所4選

日本国内には金融庁の認可を受けた多くの仮想通貨取引所がありますが、その中でもステーキングサービスに力を入れている、信頼性の高い4つの取引所を紹介します。各社の特徴を比較し、自分に最適なプラットフォームを見つけてください。

(注:以下の年率や取扱銘柄は、市況によって変動する可能性があります。最新の情報は必ず各取引所の公式サイトでご確認ください。)

| 取引所名 | 主なステーキング対応銘柄(2024年6月時点) | 年率(参考) | ロック期間 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| Coincheck | イーサリアム(ETH) | 変動制 | あり | アプリの使いやすさに定評。初心者でも直感的に操作可能。貸暗号資産サービスも充実。 |

| GMOコイン | ポルカドット、コスモス、テゾス、カルダノ、ソラナ、アバランチなど多数 | 1%~15%程度 | 銘柄による(ロックなしも多数) | 取扱銘柄数が国内トップクラス。ロック期間なしでステーキングできる銘柄が多いのが魅力。 |

| bitFlyer | イーサリアム(ETH) | 変動制 | あり | 国内最大級の取引量と強固なセキュリティ。イーサリアムのステーキングに特化して提供。 |

| SBI VCトレード | イーサリアム、ポルカドット、カルダノ、ソラナ、アバランチなど10銘柄以上 | 1%~17%程度 | なし(解除に待機期間あり) | SBIグループの信頼性。主要なPoS銘柄を幅広くカバー。全銘柄ロック期間なしで始めやすい。 |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリダウンロード数No.1を誇る、国内でも特に知名度の高い仮想通貨取引所です。(参照:Coincheck株式会社公式サイト)親会社が東証プライム上場のマネックスグループであることからも、高い信頼性があります。

Coincheckのステーキングサービスは、現在イーサリアム(ETH)に特化して提供されています。(2024年6月時点)The MergeによってPoSへ移行したイーサリアムを、国内の安心できる取引所でステーキングしたいというニーズに応えています。

最大の魅力は、初心者でも迷うことのない、洗練されたUI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)です。スマートフォンアプリは非常に直感的で、口座開設から仮想通貨の購入、ステーキングの申し込みまでをスムーズに行えます。

また、ステーキングとは別に「貸暗号資産サービス」も充実しており、より多くの銘柄でインカムゲインを狙うことが可能です。まずは少額から仮想通貨取引を始めてみたい、分かりやすさを最優先したい、という方に特におすすめの取引所です。

参照:Coincheck株式会社 公式サイト

② GMOコイン

GMOコインは、東証プライプライム上場のGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。グループで培われた金融サービスのノウハウを活かし、高いセキュリティと安定したサービスを提供しています。

GMOコインの最大の強みは、ステーキング対象銘柄の豊富さです。ポルカドット(DOT)、コスモス(ATOM)、テゾス(XTZ)、カルダノ(ADA)といった人気のPoS通貨はもちろん、ソラナ(SOL)やアバランチ(AVAX)など、幅広い銘柄に対応しています。

さらに特筆すべきは、多くの銘柄でロックアップ期間が設けられていない点です。これにより、ステーキング中でも価格の急変に応じていつでも売却が可能となり、機会損失や損切りできないリスクを大幅に軽減できます。これは、他の取引所にはない大きなアドバンテージです。

手数料面でも、日本円の入出金や仮想通貨の送金手数料が無料であるなど、ユーザーにとって非常に有利な条件が揃っています。多様な銘柄に分散してステーキングをしたい方や、ロックアップのリスクを避けたい経験者の方まで、幅広い層におすすめできる取引所です。

参照:GMOコイン株式会社 公式サイト

③ bitFlyer(ビットフライヤー)

bitFlyerは、2014年から運営されている国内の老舗仮想通貨取引所であり、ビットコイン取引量では国内トップクラスを誇ります。(参照:bitFlyer株式会社 公式サイト)長年の運営実績と、業界最高水準のセキュリティ体制で知られており、安心して資産を預けられる取引所の一つです。

bitFlyerでは現在、「イーサリアムステーキングリワードサービス」として、イーサリアム(ETH)のステーキングを提供しています。Coincheck同様、仮想通貨の王様ともいえるイーサリアムに絞ってサービスを展開している形です。

bitFlyerのイーサリアムステーキングは、特別な申し込み手続きが不要で、bitFlyerの口座で一定量以上のイーサリアムを保有しているだけで、自動的に報酬を受け取る対象となる手軽さが魅力です。(条件の詳細は公式サイトをご確認ください)

長年の実績に裏打ちされた安心感と、強固なセキュリティ環境下で、最も代表的な銘柄であるイーサリアムのステーキングを始めたいという方に最適な選択肢と言えるでしょう。

参照:bitFlyer株式会社 公式サイト

④ SBI VCトレード

SBI VCトレードは、ネット金融大手であるSBIホールディングス傘下の仮想通貨取引所です。SBIグループが持つ金融ノウハウと強固なセキュリティ基盤を背景に、信頼性の高いサービスを提供しています。

SBI VCトレードのステーキングサービスは、取扱銘柄の網羅性と、ユーザーフレンドリーな条件設定が大きな特徴です。イーサリアム(ETH)、ポルカドット(DOT)、カルダノ(ADA)といった主要銘柄はもちろん、ソラナ(SOL)、アバランチ(AVAX)、ポリゴン(MATIC)など、10種類以上の豊富な銘柄に対応しており、その数は国内取引所の中でもトップクラスです。

さらに、GMOコインと同様に、全ての対象銘柄でロックアップ期間がありません。(ステーキングの解除を申請してから実際に解除されるまでには、銘柄ごとに定められた日数がかかります)これにより、資産の流動性を保ちながらステーキング報酬を狙うことが可能です。

SBIグループという絶大な安心感のもとで、様々な有望な銘柄にロックアップなしで分散投資したいという、初心者から上級者まで全ての投資家のニーズに応えることができる、非常にバランスの取れた取引所です。

参照:SBI VCトレード株式会社 公式サイト

ステーキングにおすすめの仮想通貨銘柄7選

どの仮想通貨をステーキング対象に選ぶかは、将来的なリターンを大きく左右する重要な決断です。ここでは、プロジェクトの信頼性、将来性、技術的な優位性などの観点から、ステーキングにおすすめの代表的な銘柄を7つ紹介します。

① イーサリアム(ETH)

イーサリアムは、ビットコインに次ぐ時価総額第2位を誇る、仮想通貨の代名詞ともいえる存在です。スマートコントラクトという、契約を自動で実行する機能を世界で初めて実装し、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)、ブロックチェーンゲームなど、現在のWeb3.0エコシステムの基盤となっています。

2022年9月の大型アップデート「The Merge」により、コンセンサスアルゴリズムがPoWからPoSへと移行しました。これにより、イーサリアム自体がステーキング可能になり、エネルギー消費量も99%以上削減され、より環境に優しく持続可能なネットワークへと進化しました。

【おすすめする理由】

- 圧倒的な信頼性と実績: 長年にわたり、数多くのプロジェクトや開発者に利用されてきた実績があり、エコシステムが非常に成熟しています。

- 将来性: 今後も継続的なアップデートが計画されており、スケーラビリティ(処理能力)の向上が期待されています。

- ステーキングの普及: PoSへの移行により、多くの取引所やサービスがイーサリアムのステーキングに対応しており、非常に始めやすい環境が整っています。

プロジェクトの安定性と将来性を最も重視するなら、イーサリアムはステーキングポートフォリオの中心に据えるべき銘柄と言えるでしょう。

② ポルカドット(DOT)

ポルカドットは、異なるブロックチェーン同士を相互に接続し、データや資産を自由にやり取りできる世界の実現を目指すプロジェクトです。「リレーチェーン」と呼ばれる中心的なチェーンと、それに接続される「パラチェーン」という複数のブロックチェーンで構成される独自のアーキテクチャを持っています。

ポルカドットのネイティブトークンであるDOTは、ネットワークのガバナンス(意思決定)、手数料の支払い、そしてステーキングに使用されます。

【おすすめする理由】

- 相互運用性というビジョン: ブロックチェーンが乱立する中で、それらを繋ぐ「ハブ」としての役割が期待されており、将来性が非常に高いと評価されています。

- 高いセキュリティ: ポルカドットに接続するパラチェーンは、リレーチェーンの強力なセキュリティを共有できるため、個別のプロジェクトが高い安全性を確保できます。

- 活発なエコシステム: 多くのプロジェクトがポルカドット上でパラチェーンとして稼働することを目指しており、エコシステム全体が拡大しています。

複数のブロックチェーンの未来を見据え、その中心的な役割を担う可能性に投資したい方におすすめの銘柄です。

③ コスモス(ATOM)

コスモスは、ポルカドットと同様に、ブロックチェーン間の相互運用性を目指すプロジェクトで、「インターネット・オブ・ブロックチェーン(ブロックチェーンのインターネット)」という壮大なビジョンを掲げています。

「Cosmos SDK」という開発キットを提供することで、誰でも簡単に独自のブロックチェーンを構築できるようにし、それらを「IBC(Inter-Blockchain Communication)」というプロトコルで相互に接続します。ネイティブトークンであるATOMをステーキングすることで、Cosmos Hubと呼ばれる中心的なブロックチェーンのセキュリティに貢献し、報酬を得られます。

【おすすめする理由】

- 柔軟性と拡張性: 各ブロックチェーンが主権を保ったまま連携できるため、非常に柔軟でスケーラブルなエコシステムを構築できます。

- 成長するエコシステム: Cosmos SDKを使って構築されたプロジェクトが数多く存在し、IBCによって接続されるブロックチェーンの数は増え続けています。

- エアドロップの期待: ATOMをステーキングしているユーザーに対して、Cosmosエコシステム内の新規プロジェクトがトークンを無料配布(エアドロップ)する事例が多く、追加のリターンが期待できることがあります。

技術的な先進性と、エコシステムの拡大による将来的な恩恵に期待する投資家にとって魅力的な選択肢です。

④ カルダノ(ADA)

カルダノは、イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めているブロックチェーンプロジェクトです。その最大の特徴は、あらゆる技術開発において査読付きの学術論文をベースにするという、科学的かつ厳密なアプローチを採用している点です。

独自のPoSコンセンサスアルゴリズム「Ouroboros(ウロボロス)」は、数学的に安全性が証明されていると主張されています。ネイティブトークンであるADAをステーキングすることで、誰でもネットワークの運用に参加できます。

【おすすめする理由】

- 高い信頼性と透明性: 科学的根拠に基づいた開発プロセスは、プロジェクトの信頼性と長期的な安定性を高めています。

- スケーラビリティと持続可能性: 環境負荷が低く、将来的な取引量の増大にも対応できるような設計がなされています。

- 強力なコミュニティ: プロジェクトのビジョンに共感する熱心なコミュニティに支えられており、分散性が非常に高いです。

研究開発に裏打ちされた堅実なプロジェクトに長期的に投資したい、という考え方を持つ投資家に適しています。

⑤ テゾス(XTZ)

テゾスは、自己修正機能を持つスマートコントラクトプラットフォームとして知られています。ブロックチェーン自体が、トークン保有者の投票(ガバナンス)によって、ハードフォーク(分裂)することなくスムーズにアップグレードされていく仕組みが最大の特徴です。

このプロセスは「オンチェーンガバナンス」と呼ばれ、テゾスのステーキングは「ベーキング」と称されます。XTZトークンを保有し、ベーキングに参加することで、ネットワークの維持と進化に貢献し、報酬を得ることができます。

【おすすめする理由】

- 自己修正機能による安定性: 面倒なハードフォークを伴わずに進化し続けられるため、長期的に安定した運営が期待できます。

- 強力なオンチェーンガバナンス: トークン保有者が直接プロトコルの将来を決定できるため、真に分散化されたネットワークと言えます。

- 機関投資家からの採用: その信頼性とガバナンスモデルから、欧州の金融機関などで実証実験に採用されるなど、実用化が進んでいます。

ブロックチェーンのガバナンスや進化の仕組みそのものに興味がある、先進的な技術に投資したい方におすすめです。

⑥ ソラナ(SOL)

ソラナは、圧倒的な処理速度と低い取引手数料を武器に、「イーサリアムキラー」の筆頭格として急速に台頭したブロックチェーンです。「Proof of History(PoH)」という独自の仕組みをPoSと組み合わせることで、理論上は毎秒数万件のトランザクションを処理できる高いパフォーマンスを実現しています。

この高速・低コストという特徴から、DeFiやNFT、ブロックチェーンゲームなど、多くのアプリケーションがソラナ上で開発されています。ネイティブトークンであるSOLは、ステーキングや手数料の支払いに利用されます。

【おすすめする理由】

- 圧倒的なパフォーマンス: イーサリアムなどが抱えるスケーラビリティ問題を解決し、ユーザーに快適な体験を提供します。

- 急成長するエコシステム: 低い手数料に惹かれて、多くの開発者とユーザーがソラナのエコシステムに流入しており、活気に満ちています。

- 大手企業との提携: GoogleやVisaなど、世界的な大手企業との提携も発表されており、将来的な普及への期待が高まっています。

高いパフォーマンスと、それによって生まれるエコシステムの爆発的な成長性に期待する、ややリスク許容度の高い投資家向けの銘柄です。

⑦ アバランチ(AVAX)

アバランチは、ソラナと同様に高い処理性能と拡張性を特徴とするスマートコントラクトプラットフォームです。最大の特徴は「サブネット(Subnet)」と呼ばれるアーキテクチャにあります。これにより、企業やプロジェクトが独自のルールを持つカスタマイズされたブロックチェーンを、アバランチのネットワーク上に簡単に構築できます。

全てのトランザクションを単一のチェーンで処理するのではなく、用途ごとに最適化された複数のチェーン(サブネット)に分散させることで、ネットワーク全体の混雑を防ぎ、高いパフォーマンスを維持します。ネイティブトークンのAVAXは、ステーキングや手数料支払いのために必要です。

【おすすめする理由】

- サブネットによる高い拡張性: 金融機関向けのプライベートチェーンや、特定のゲーム専用のチェーンなど、多様なニーズに対応できる柔軟性を持っています。

- イーサリアムとの互換性: イーサリアムのアプリケーションを簡単にアバランチ上に移植できるため、開発者が参入しやすい環境が整っています。

- 高速なファイナリティ: 取引が確定するまでの時間が1秒未満と非常に速く、金融取引やゲームなど、即時性が求められる分野で強みを発揮します。

特定の用途に特化したブロックチェーンの未来や、エンタープライズ(企業)領域での活用に将来性を感じる投資家にとって、非常に魅力的な選択肢となります。

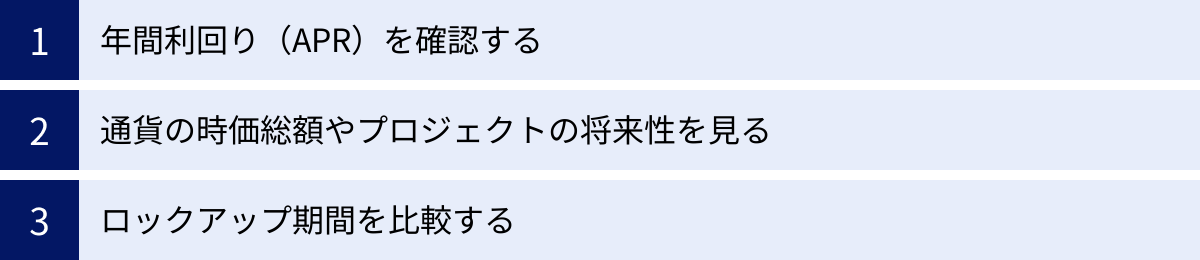

失敗しないためのステーキング銘柄の選び方

数多くのPoS銘柄の中から、どれに投資すべきか迷うのは当然です。ここでは、高いリターンを狙いつつも、大きな失敗を避けるために、銘柄選定の際にチェックすべき3つの重要なポイントを解説します。

年間利回り(APR)を確認する

年間利回り(Annual Percentage Rate, APR)は、ステーキングによって1年間で得られるリターンの割合を示す指標であり、銘柄選びの最初のステップとなります。各取引所のステーキングページには、銘柄ごとにこのAPRの推定値が記載されています。

当然、APRが高い銘柄ほど、得られる報酬は多くなります。しかし、単純に利回りの高さだけで銘柄を選ぶのは非常に危険です。一般的に、利回りが高い銘柄は、それ相応のリスクを伴います。

- 高利回りの背景: 非常に高いAPRを提示している銘柄は、まだ歴史が浅く時価総額が低い「草コイン」であったり、インフレ率(新規発行量)が極端に高く設定されていたりする場合があります。インフレ率が高い通貨は、供給量が増え続けるため、長期的に価格が下落しやすい傾向があります。

- リスクとリターンのバランス: 「ハイリスク・ハイリターン、ローリスク・ローリターン」は投資の基本原則です。イーサリアムのように安定したプロジェクトは利回りが比較的穏やかである一方、新興プロジェクトはユーザーを惹きつけるために高い利回りを設定しますが、価格変動リスクやプロジェクトの失敗リスクも高くなります。

APRは重要な判断材料ですが、それだけで決めるのではなく、次以降に説明するプロジェクトの健全性や将来性と合わせて総合的に評価することが不可欠です。

通貨の時価総額やプロジェクトの将来性を見る

ステーキングは長期投資であるため、その仮想通貨プロジェクト自体が長期的に存続し、成長していくかどうかを見極めることが最も重要です。どんなに利回りが高くても、プロジェクトが失敗して通貨の価値がゼロになれば、元も子もありません。

プロジェクトの将来性を評価するためには、以下の点を確認しましょう。

- 時価総額: 時価総額(市場に出回っている通貨の総価値)は、その通貨の市場における評価や信頼性を示す一つのバロメーターです。CoinMarketCapやCoinGeckoといった情報サイトで確認できます。時価総額が大きい銘柄(ランキング上位の銘柄)ほど、一般的に安定性が高いと考えられます。

- 解決しようとしている課題と技術: そのプロジェクトが、ブロックチェーン業界のどのような課題(スケーラビリティ、相互運用性、プライバシーなど)を解決しようとしているのか、そのための技術的なアプローチは優れているのかを理解します。

- 開発チームとコミュニティ: プロジェクトを推進している開発チームの実績や経歴は信頼できますか?また、DiscordやTelegram、X(旧Twitter)などで、コミュニティがどれだけ活発に活動しているかも、プロジェクトの勢いを測る上で重要な指標です。

- ロードマップと開発状況: プロジェクトが将来の計画(ロードマップ)を明確に示しており、それが計画通りに進捗しているかを確認します。GitHubなどで開発活動が継続的に行われているかもチェックポイントです。

これらの情報を地道に調べることで、単なる投機ではなく、将来性のある技術やサービスへの「投資」として、自信を持ってステーキングを行うことができます。

ロックアップ期間を比較する

前述のリスクの項目でも触れましたが、ロックアップ期間(または解除申請後の待機期間)は、投資戦略に直接影響を与える非常に重要な要素です。

- 固定ロックアップ(長期): 一定期間(数ヶ月など)、資産が完全にロックされるタイプです。一般的に、ロック期間が長いほど高い利回りが提供される傾向があります。市場の急変に対応できないリスクはありますが、長期保有を固く決めている投資家にとっては、より高いリターンを得るチャンスとなります。

- フレキシブル(ロックアップなし): いつでもステーキングを解除し、資産を動かせるタイプです。GMOコインやSBI VCトレードが提供するサービスの多くがこれに該当します。資産の流動性を確保できるため、市場の状況に応じて柔軟に対応したい投資家に適しています。ただし、一般的に固定ロックアップに比べて利回りはやや低めに設定されます。

自分の投資スタイルはどちらに合っているかを考える必要があります。

- 「一度預けたら数年は動かさない」という長期デッドホールド派なら、多少のロックアップは許容してでも高い利回りを狙う戦略が有効かもしれません。

- 「暴落時には一旦売却してリスク回避したい」という柔軟性を重視する派なら、ロックアップのないフレキシブルなステーキングが必須条件となるでしょう。

自分がどれだけのリスクを許容でき、どのような投資期間を想定しているのかを明確にし、それに合った条件のサービスと銘柄を選ぶことが、後悔しないための鍵となります。

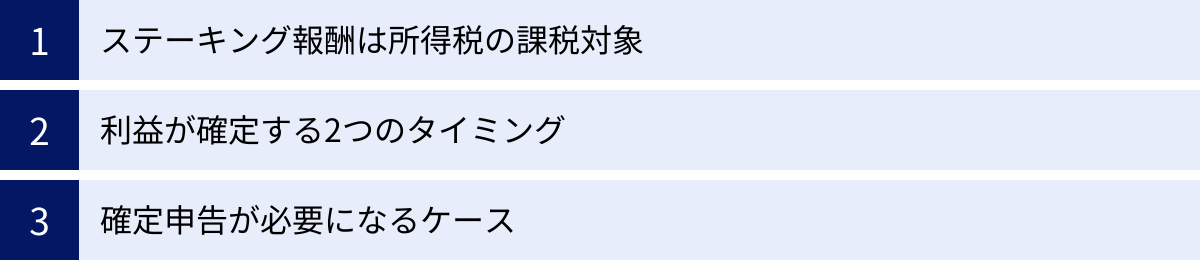

仮想通貨ステーキングの税金について知っておくべきこと

仮想通貨ステーキングで利益が出た場合、その利益は税金の対象となります。日本の税法上、仮想通貨に関する利益は原則として「雑所得」に分類され、確定申告が必要になる場合があります。税金のルールを知らずにいると、後で追徴課税などのペナルティを受ける可能性もあるため、基本的な知識をしっかりと押さえておきましょう。

ステーキング報酬は所得税の課税対象

ステーキングによって得られた報酬(リワード)は、所得税の課税対象となります。これは、給与所得や事業所得などと同じように、個人の所得として扱われるためです。

仮想通貨の利益は、株式投資などの利益(申告分離課税で税率約20%)とは異なり、「総合課税」の対象となる「雑所得」に区分されます。総合課税では、給与所得など他の所得と合算した総所得金額に応じて税率が決まります。税率は所得が多いほど高くなる累進課税が適用され、住民税と合わせると最大で約55%に達します。

この税率の違いは、仮想通貨投資を行う上で必ず理解しておくべき重要なポイントです。

参照:国税庁 No.1524 暗号資産に係る所得の計算方法等

利益が確定する2つのタイミング

ステーキングにおいて、税務上の利益(所得)が認識される(=計上すべき)タイミングは、主に2つあります。このタイミングを正確に把握し、記録しておくことが重要です。

報酬を受け取ったとき

ステーキング報酬として仮想通貨を受け取った時点で、所得が発生したとみなされます。このときの所得の計算方法は以下の通りです。

所得金額 = 報酬として受け取った仮想通貨の数量 × 受け取った時点での時価(日本円換算)

例えば、報酬として0.1ETHを受け取り、その時点での1ETHの価格が30万円だった場合、

0.1ETH × 300,000円/ETH = 30,000円

が、その時点での所得として計上されます。

取引所のステーキングサービスでは、毎日や毎月など定期的に報酬が支払われることが多いため、その都度「いつ、何を、何枚、いくらで」受け取ったのかを記録しておく必要があります。

報酬で得た通貨を売却したとき

報酬として受け取った仮想通貨を、後日、日本円に売却(換金)したり、他の仮想通貨と交換したりした場合にも、所得が発生します。この場合の計算方法は以下の通りです。

所得金額 = 売却(交換)価格 – 取得価額

ここでの「取得価額」とは、報酬としてその通貨を受け取った時点の時価です。

例えば、上記の例で得た0.1ETH(取得価額30,000円)を、後に1ETH=40万円のときに売却したとします。

- 売却価格: 0.1ETH × 400,000円/ETH = 40,000円

- 取得価額: 30,000円

- 所得金額: 40,000円 – 30,000円 = 10,000円

この10,000円が、売却時点での所得となります。このように、ステーキングでは「①報酬受取時」と「②報酬売却時」の2段階で課税されることを覚えておきましょう。

確定申告が必要になるケース

ステーキングを含む仮想通貨取引で得た雑所得について、確定申告が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

- 給与所得のある会社員・公務員など: 給与以外の所得(雑所得など)の合計額が、年間で20万円を超えた場合。

- 給与所得のない専業主婦・学生など: 所得の合計額が、基礎控除額(通常48万円)を超えた場合。

- 個人事業主など: 事業所得などがあり、元々確定申告を行っている人。

ステーキング報酬は少額から積み重なっていくため、気づかないうちに年間20万円を超えている可能性があります。年間の取引履歴をダウンロードできる取引所がほとんどなので、年末には必ず損益を確認し、必要に応じて確定申告の準備を進めましょう。

仮想通貨の損益計算は非常に複雑になりがちです。特に、複数の取引所を利用したり、多数の銘柄でステーキングを行ったりしている場合は、計算が困難になることもあります。計算に不安がある場合や、所得額が大きい場合は、無理せず税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

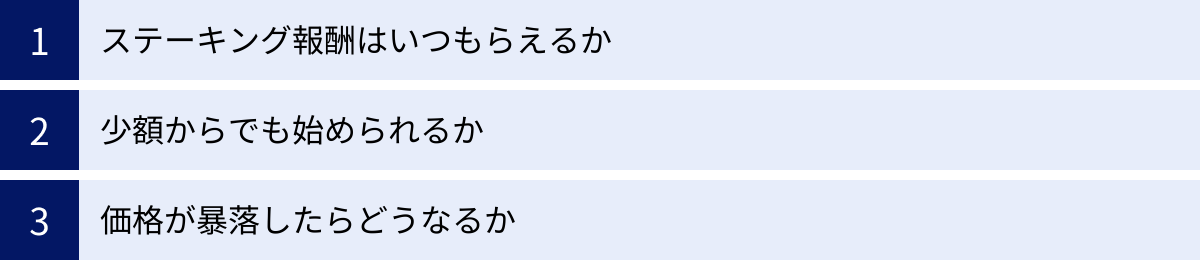

仮想通貨ステーキングに関するよくある質問

最後に、仮想通貨ステーキングを始めるにあたって、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

ステーキング報酬はいつもらえますか?

ステーキング報酬が支払われる頻度は、利用する取引所のサービスや、ステーキングする仮想通貨の銘柄によって異なります。

一般的なパターンとしては、以下のようなものがあります。

- 毎日: 少額の報酬が毎日アカウントに付与される。

- 毎週: 週に一度、まとめて報酬が付与される。

- 毎月: 月に一度、まとめて報酬が付与される。

- 不定期: ブロックチェーンのブロック生成サイクルに応じて、不定期に付与される。

例えば、GMOコインでは多くの銘柄で毎月報酬が付与されますが、SBI VCトレードでは銘柄によって月次または日次と異なります。

正確な報酬付与のタイミングは、各取引所のステーキングサービスの詳細ページや利用規約に必ず記載されています。申し込みを行う前に、自分が利用するサービスの報酬サイクルを確認しておきましょう。

少額からでも始められますか?

はい、ほとんどの国内取引所では少額からステーキングを始めることが可能です。

「ステーキング」と聞くと、多額の資金が必要なイメージがあるかもしれませんが、取引所が提供するサービスでは、多くのユーザーから集めた資金をまとめて運用するため、一人あたりの最低金額は低く設定されています。

具体的な最低申込数量は、取引所や銘柄によって異なりますが、

- 数量指定の場合: 「0.01 DOT」や「1 MATIC」など、非常に小さい単位から。

- 金額指定の場合: 「500円」や「1,000円」など、ワンコインから始められるサービスも。

イーサリアムのように通貨自体の単価が高い銘柄でも、0.01ETHといった単位でステーキングできる場合が多く、数千円程度から参加できます。

まずは失っても生活に影響のない余剰資金を使い、少額から試してみるのがおすすめです。実際に報酬を受け取る経験をすることで、ステーキングの仕組みへの理解がより深まるでしょう。

ステーキング中に仮想通貨の価格が暴落したらどうなりますか?

これはステーキングを行う上で最も懸念されるシナリオの一つです。対応は、利用しているサービスのロックアップ条件によって大きく異なります。

- ロックアップ期間がある(固定ステーキング)場合:

残念ながら、ロックアップ期間が終了するまで、その資産を売却することはできません。価格が下がり続けていても、損切りができず、損失が拡大するのをただ見守るしかなくなります。ステーキング報酬は受け取れますが、価格の下落分をカバーできず、結果的に大きな元本割れとなる可能性があります。これがロックアップの最大のリスクです。 - ロックアップ期間がない(フレキシブルステーキング)場合:

価格の暴落を察知した場合、速やかにステーキングを解除し、市場で売却して損失を確定させる(損切りする)という選択肢があります。ただし、ステーキングの解除申請から実際に資産が動かせるようになるまで、数時間〜数日程度の待機期間(クーリングダウン)が設けられている場合があるため、即座に対応できるとは限りません。

暴落リスクへの対策としては、以下の点が重要です。

- 長期的な視点を持つ: 短期的な価格変動に一喜一憂せず、プロジェクトの長期的な成長を信じて保有し続けるという覚悟を持つ。

- 余剰資金で行う: 生活資金や近い将来使う予定のあるお金は絶対に使わず、最悪の場合なくなってもよいと思える範囲の資金で投資する。

- 分散投資を心がける: 一つの銘柄に全資金を投じるのではなく、複数の異なる特徴を持つ銘柄に分散させることで、特定の銘柄が暴落した際のリスクを低減できます。

ステーキングは魅力的なリターンが期待できる一方で、このようなリスクと常に隣り合わせであることを忘れずに、冷静な判断を心がけましょう。