仮想通貨市場が成熟するにつれて、単なる売買(キャピタルゲイン)だけでなく、資産を保有し続けることで収益を得る「インカムゲイン」を狙った運用方法が注目されています。その代表格が「ステーキング」です。

銀行預金の金利が極めて低い現代において、仮想通貨のステーキングは年率数%から、銘柄によっては10%を超える高いリターンが期待できるため、多くの投資家から関心を集めています。しかし、その魅力的なリターンの裏には、仮想通貨特有のリスクも存在します。

この記事では、仮想通貨のステーキングとは何かという基本的な仕組みから、メリット・デメリット、2024年最新のステーキングにおすすめの仮想通貨ランキング、そして信頼できる国内取引所の選び方まで、網羅的に解説します。これからステーキングを始めたいと考えている方はもちろん、すでに始めているけれど知識を深めたいという方にも役立つ情報を提供します。

目次

仮想通貨のステーキングとは

仮想通貨のステーキングは、特定の仮想通貨を保有し、そのブロックチェーンネットワークの運営に参加・貢献することで、対価として報酬を受け取る仕組みです。しばしば「仮想通貨版の預金」や「デジタル資産の配当」と例えられますが、その本質はブロックチェーンのセキュリティと安定性を維持するための重要な活動にあります。

この仕組みを理解するためには、その背景にある技術「PoS(プルーフ・オブ・ステーク)」について知ることが不可欠です。

ステーキングの仕組みとPoS(プルーフ・オブ・ステーク)

仮想通貨の取引が正しく行われたことを記録し、ブロックチェーンにつなげていく作業を「コンセンサスアルゴリズム(合意形成)」と呼びます。このアルゴリズムにはいくつかの種類がありますが、ステーキングの根幹をなすのがPoS(Proof of Stake)です。

PoSを理解するために、まずビットコイン(BTC)などで採用されているPoW(Proof of Work)と比較してみましょう。

- PoW(プルーフ・オブ・ワーク)

PoWは、膨大な計算問題を最も早く解いた人(マイナー)が、取引の承認権を得て新しいブロックを生成し、報酬として新規発行された仮想通貨を受け取る仕組みです。この計算競争には高性能なコンピュータと大量の電力が必要となり、このプロセスを「マイニング」と呼びます。しかし、PoWには電力消費量が膨大になる環境負荷の問題や、高性能な機材を持つ特定の事業者へのマイニングの中央集権化といった課題が指摘されています。 - PoS(プルーフ・オブ・ステーク)

PoSは、PoWの課題を解決するために考案されたコンセンサスアルゴリズムです。PoSでは、計算競争の代わりに、対象となる仮想通貨の保有量(Stake)や保有期間に応じて、ブロックを承認する人(バリデーター)が確率的に選出されます。多くの通貨を長く保有している人ほど、ネットワークに貢献していると見なされ、バリデーターに選ばれやすくなる仕組みです。そして、ブロックの承認作業を完了したバリデーターは、報酬として新規発行通貨や取引手数料の一部を受け取ります。これがステーキング報酬の源泉です。

ステーキングへの参加形態は、主に2つに分けられます。

- バリデーター(Validator)

自らサーバーを立ててノード(ネットワークに参加するコンピュータ)を運用し、取引の検証・承認作業を直接行う参加者です。ブロックチェーンの安定稼働に直接貢献するため、高い報酬が期待できます。しかし、24時間365日の安定したサーバー稼働や、一定量以上の仮想通貨の保有(デポジット)、高度な技術的知識が求められるため、個人で参入するハードルは非常に高いと言えます。 - デリゲーター(Delegator)

自身が保有する仮想通貨を、信頼できるバリデーターに「委任(Delegate)」することで、間接的にステーキングに参加する人です。バリデーターが受け取った報酬の一部を、委任量に応じて分配してもらいます。多くの個人投資家は、このデリゲーターとしてステーキングに参加します。仮想通貨取引所が提供するステーキングサービスは、取引所がバリデーターとなり、ユーザー(顧客)がデリゲーターとなって参加する仕組みを簡略化したものです。ユーザーは難しい設定をすることなく、取引所のプラットフォーム上で数クリックするだけでステーキングを始められます。

まとめると、ステーキングとは、PoSを採用するブロックチェーンにおいて、通貨を保有・ロックすることでネットワークのセキュリティ維持に貢献し、その見返りとして報酬を得る行為です。それは単なる不労所得を得る手段ではなく、分散型ネットワークを支えるエコシステムの一員となることを意味します。

仮想通貨ステーキングのメリット3つ

ステーキングがなぜこれほどまでに注目を集めるのか、その主なメリットを3つの観点から詳しく解説します。これらの利点を理解することで、自身の投資戦略にステーキングを組み込むべきかどうかを判断する材料になります。

① 銀行預金より高い利回りが期待できる

ステーキングの最も分かりやすく、かつ最大の魅力は、一般的な金融商品、特に銀行預金と比較して格段に高い利回りが期待できる点です。

2024年現在、日本の大手銀行の普通預金金利は年0.002%程度、定期預金でも年0.02%程度と、資産を増やすという観点ではほとんど機能していないのが実情です。(参照:日本銀行金融機構局「預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について」)

一方で、仮想通貨のステーキングでは、銘柄によって差はあるものの、年率3%〜5%程度は一般的で、中には年率10%を超える高いリターンを提供するプロジェクトも存在します。なぜこれほど高い利回りが実現できるのでしょうか。その理由は主に3つあります。

- ネットワーク維持への貢献報酬: ステーキング報酬の主な源泉は、ブロックチェーンの新規発行通貨(インフレ報酬)と取引手数料です。これはネットワークのセキュリティを維持するための必要経費であり、貢献者であるステーカー(ステーキングする人)に還元される仕組みになっています。

- 需要と供給のバランス: ステーキングされる通貨は市場での売り圧力を減少させます。プロジェクト側は、多くの通貨をステーキングしてもらうために、魅力的な利率を設定するインセンティブが働きます。

- リスクプレミアム: 仮想通貨には後述する価格変動リスクやロックアップリスクが伴います。高い利率は、これらのリスクを引き受けることに対する上乗せ金利(リスクプレミアム)としての側面も持っています。

さらに、ステーキングで得た報酬をそのまま再投資することで、「複利効果」を享受できる点も大きなメリットです。例えば、100万円を年利5%でステーキングした場合、1年後には5万円の報酬が得られ、資産は105万円になります。次の年は、この105万円を元本としてステーキングすることで、5万2500円の報酬が期待できます。このように、元本と利息の両方に利息がついていくことで、長期的には資産が雪だるま式に増えていく可能性があります。

② 仮想通貨を保有するだけで報酬がもらえる

ステーキングは、短期的な価格変動を狙って売買を繰り返すアクティブなトレーディングとは対照的な運用方法です。一度ステーキングを設定すれば、基本的には仮想通貨を保有(HODL)しているだけで、自動的に報酬が積み上がっていきます。

この「保有するだけ」という手軽さは、多くの人にとって大きなメリットとなります。

- 専門的な知識が少なくても始めやすい: 複雑なチャート分析や市場のニュースを常に追いかける必要がありません。どの銘柄をステーキングするかを選び、手続きを済ませれば、あとは基本的に待つだけです。そのため、仮想通貨投資の初心者でも比較的参入しやすい運用方法と言えます。

- 時間的な制約が少ない: 日中は仕事で忙しい会社員や、家事・育児に追われる主婦(主夫)の方でも、トレードのように画面に張り付く必要がありません。自分のライフスタイルに合わせて、無理なく資産運用を続けられます。

- 感情的なトレードを避けられる: 短期トレードでは、価格の急騰・急落に一喜一憂し、冷静な判断ができずに損失を出してしまう「狼狽売り」や「高値掴み」が起こりがちです。長期保有を前提とするステーキングは、日々の価格変動に惑わされにくく、精神的な負担を軽減しながら資産形成を目指せるという利点があります。

もちろん、どの銘柄を選ぶかという最初の判断は非常に重要ですが、長期的にそのプロジェクトの成長を信じているのであれば、売却せずにステーキングで保有し続けることは、非常に合理的な戦略となり得ます。

③ ネットワークの安定と安全性に貢献できる

金銭的なリターンだけでなく、自分が投資しているプロジェクトの基盤を強化し、その価値向上に直接貢献できるという点も、ステーキングの重要なメリットです。

PoSブロックチェーンにおいて、ステーキングされている総量が増えれば増えるほど、ネットワークのセキュリティは強固になります。悪意のある攻撃者がネットワークを乗っ取ろうとする「51%攻撃」などを仕掛けるためには、流通している通貨の過半数を取得する必要があります。ステーキングによって多くの通貨が市場からロックされると、攻撃に必要なコストが天文学的に跳ね上がり、攻撃が事実上不可能になります。

つまり、あなたがステーキングに参加するという行為そのものが、そのブロックチェーンの分散性を高め、安全性を向上させることに直結するのです。これは、自分が保有している仮想通貨の価値を守り、高めることにも繋がります。

このように、ステーキングは単なる投資活動に留まりません。自分が応援したいプロジェクトのエコシステムに参加し、その発展を支援する手段でもあるのです。プロジェクトのガバナンス(運営方針の決定)に参加できる投票権が付与される場合もあり、より深くプロジェクトに関わることができます。金銭的なリターンと、エコシステムへの貢献という二つの側面を併せ持つ点が、ステーキングの奥深い魅力と言えるでしょう。

仮想通貨ステーキングのデメリット・リスク3つ

高いリターンが期待できるステーキングですが、当然ながらデメリットやリスクも存在します。これらのリスクを正しく理解し、許容できる範囲で投資を行うことが、ステーキングで成功するための鍵となります。

① 仮想通貨の価格変動リスク

ステーキングにおける最大かつ最も重要なリスクは、対象となる仮想通貨自体の価格変動リスクです。 たとえ高い年率で報酬を得られたとしても、それを上回るペースで仮想通貨の価格が下落した場合、日本円や米ドルなどの法定通貨に換算した際の資産価値は目減りしてしまいます。

具体例で考えてみましょう。

- シナリオ: 1通貨あたり30万円の仮想通貨Aを1単位(30万円分)購入し、年率5%でステーキングを開始したとします。

- 1年後の成功ケース: 1年後、報酬として0.05単位の仮想通貨Aを受け取り、保有量は1.05単位になりました。この時、仮想通貨Aの価格が35万円に上昇していた場合、あなたの資産価値は 1.05単位 × 35万円 = 36万7500円 となり、ステーキング報酬と価格上昇の両方の利益を得られます。

- 1年後の失敗ケース: 1年後、同様に保有量は1.05単位になりました。しかし、仮想通貨市場全体が冷え込み、仮想通貨Aの価格が15万円に暴落してしまった場合、あなたの資産価値は 1.05単位 × 15万円 = 15万7500円 となります。当初の投資額30万円から大きく元本割れしてしまい、ステーキングで得た5%の報酬(約1.5万円相当)では全く補えないほどの損失が発生します。

このように、ステーキングの損益は「(1 + ステーキング利率)× 価格変動率」で決まります。 したがって、ステーキングを行う際は、利率の高さだけでなく、その仮想通貨の将来性や価格の安定性、市場全体の動向などを総合的に判断することが極めて重要です。ボラティリティ(価格変動性)が高い銘柄ほど、ハイリスク・ハイリターンになることを肝に銘じておく必要があります。

② ロックアップ期間中は資産を動かせない

多くのステーキングサービスでは、「ロックアップ期間」が設定されています。これは、ステーキングした資産を一定期間、売却したり送金したりすることができなくなる拘束期間のことです。このロックアップ期間は、ネットワークの安定性を保つために必要な仕組みです。

ロックアップ期間は、数日から数ヶ月、場合によっては1年以上と、銘柄や取引所のサービスによって様々です。この期間中に、前述したような価格の暴落が起きたとしても、保有資産を売却して損失を確定させたり、他の通貨に交換してリスクを回避したりすることができません。ただ価格が下落していくのを見ているしかなく、大きな含み損を抱える可能性があります。

さらに、ロックアップ期間が終了し、ステーキングの解除を申請した後も、すぐに資産が戻ってくるわけではない場合があります。「アンボンディング期間」や「クーリング期間」と呼ばれる待機期間が設けられていることが多く、この期間も数日から数週間に及ぶことがあります。このアンボンディング期間中も資産は動かせません。

この流動性の低さは、ステーキングにおける大きなデメリットです。資金を長期間拘束されても問題ないか、急な出費に対応できるかなど、自身の資金計画と照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

最近では、ロックアップ期間のない「フレキシブルステーキング」というサービスも増えていますが、これはいつでも解除できる利便性がある代わりに、ロックアップありのステーキング(定期ステーキング)と比較して利率が低めに設定されているのが一般的です。利回りを追求するのか、流動性を重視するのか、自分の投資スタイルに合った選択が求められます。

③ スラッシングによる資産減少のリスク

スラッシング(Slashing)とは、ブロックの承認作業を行うバリデーターが、二重署名などの不正行為を働いたり、サーバーダウンなどで長期間オフラインになったりした場合に、ペナルティとして保有する資産(ステークされた資産)の一部または全部が没収される仕組みです。これは、バリデーターに誠実な行動を促し、ネットワークの信頼性を担保するための重要な機能です。

個人でバリデーターを運用している場合、このスラッシングのリスクを直接負うことになります。しかし、ほとんどの投資家は取引所を通じてステーキングに参加(デリゲート)します。この場合、ユーザーが直接スラッシングの対象になるわけではありません。

ただし、安心はできません。もし、あなたが利用している取引所が委任している先のバリデーターがスラッシングを受けた場合、その損失の一部がユーザーに転嫁される可能性はゼロではありません。 多くの取引所は利用規約で、スラッシングによる損失を補償しない旨を定めています。

このリスクを低減するためには、以下の点が重要になります。

- 信頼性の高い取引所を選ぶ: 豊富な運用実績があり、技術力が高く、信頼できるバリデーターを選定している取引所を選ぶことが最も重要です。

- 分散投資: ひとつの取引所やひとつの銘柄に全資産を集中させるのではなく、複数の取引所や銘柄に資産を分散させることで、万が一のリスクを軽減できます。

スラッシングは頻繁に発生する事象ではありませんが、ステーキングされた資産が元本保証ではないことを示す重要なリスクの一つとして、必ず認識しておくべきです。

【2024年最新】ステーキングにおすすめの仮想通貨利率ランキング10選

ここでは、2024年現在、ステーキング対象として人気が高く、プロジェクトとしての信頼性や将来性も期待されている仮想通貨を10銘柄紹介します。

【重要】

ここに記載する年率は、市況や各ブロックチェーンのネットワーク状況によって常に変動します。また、利用する取引所やウォレット、ステーキング方法によっても異なります。あくまで2024年6月時点での一般的な目安として捉え、実際にステーキングを始める際は、必ず各サービスの公式サイトで最新の利率を確認してください。

| 銘柄 (シンボル) | コンセンサスアルゴリズム | 年率(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| イーサリアム (ETH) | Proof of Stake (PoS) | 3% – 5% | スマートコントラクトの代表格。最大のDeFi・NFTエコシステムを持つ。 |

| ポルカドット (DOT) | Nominated Proof of Stake (NPoS) | 10% – 15% | 異なるブロックチェーンを相互接続する「インターオペラビリティ」が目標。 |

| コスモス (ATOM) | Proof of Stake (PoS) | 9% – 14% | 「ブロックチェーンのインターネット」を目指す。IBCプロトコルが特徴。 |

| カルダノ (ADA) | Ouroboros (PoS) | 3% – 5% | 科学的・学術的アプローチで開発が進む。高い分散性を誇る。 |

| テゾス (XTZ) | Liquid Proof of Stake (LPoS) | 2% – 5% | 自己修正機能とオンチェーンガバナンスが特徴。ステーキングは「ベイキング」。 |

| ソラナ (SOL) | Proof of History (PoH) + PoS | 6% – 8% | 超高速・低コストのトランザクション処理能力で「イーサリアムキラー」と呼ばれる。 |

| アバランチ (AVAX) | Avalanche Consensus (PoS) | 7% – 9% | サブネットにより高い拡張性と処理能力を実現。 |

| NEARプロトコル (NEAR) | Nightshade (Sharding PoS) | 8% – 10% | シャーディング技術により高いスケーラビリティを目指す。開発者フレンドリー。 |

| パレットトークン (PLT) | Proof of Stake (PoS) | 8% – 10% | 日本発のNFTに特化したブロックチェーン。国内での利用事例が多い。 |

| IOST (IOST) | Proof of Believability (PoB) | 5% – 10% | 独自のコンセンサスアルゴリズム。ガス代無料モデルでユーザービリティが高い。 |

① イーサリアム(ETH)

イーサリアムは、時価総額でビットコインに次ぐ第2位の仮想通貨であり、スマートコントラクトプラットフォームの先駆者です。 2022年9月の大型アップデート「The Merge」により、コンセンサスアルゴリズムがPoWからPoSへ完全に移行し、本格的なステーキングが可能になりました。世界で最も活発な開発者コミュニティと、最大のDeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)エコシステムを誇るため、ステーキング対象としての安定感と将来性は非常に高いと言えます。個人でバリデーターになるには32ETHが必要ですが、取引所やLidoのようなリキッドステーキングサービスを利用すれば、少額からでも参加可能です。

② ポルカドット(DOT)

ポルカドットは、異なるブロックチェーン同士を安全に接続し、データや資産を自由にやり取りできる「インターオペラビリティ(相互運用性)」の実現を目指すプロジェクトです。 中心の「リレーチェーン」と、それに接続される個別のブロックチェーン「パラチェーン」で構成されています。DOTトークンのステーキングは、このネットワーク全体のセキュリティを維持するために不可欠であり、比較的高めの利率が設定されています。NPoSという独自の仕組みを採用しており、信頼できるバリデーターを指名(Nominate)することでステーキングに参加します。

③ コスモス(ATOM)

コスモスもポルカドットと同様に、独立したブロックチェーン同士を繋ぐ「ブロックチェーンのインターネット」をビジョンに掲げるプロジェクトです。 その中核技術である「IBC(Inter-Blockchain Communication)」プロトコルにより、多くのブロックチェーンが相互に接続されています。Cosmos Hubと呼ばれる中心的なブロックチェーンのネイティブトークンがATOMであり、これをステーキングすることでネットワークの安全性を確保し、報酬を得られます。アンボンディング期間が21日と比較的長いのが特徴ですが、活発なエコシステムの成長とともに注目されています。

④ カルダノ(ADA)

カルダノは、イーサリアムの共同創設者であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めているプロジェクトです。 その最大の特徴は、すべての技術が査読済みの学術論文に基づいて実装されるという、科学的かつ厳密な開発アプローチにあります。コンセンサスアルゴリズム「Ouroboros」は、数学的に安全性が証明された最初のPoSプロトコルとされています。ユーザーは「ステークプール」と呼ばれるバリデーターにADAを委任することで、安全にステーキングに参加できます。

⑤ テゾス(XTZ)

テゾスは、自己修正機能とオンチェーンガバナンスを持つスマートコントラクトプラットフォームです。 プロトコルのアップグレードが、コミュニティの投票によってスムーズに行われる仕組みが特徴です。テゾスにおけるステーキングは「ベイキング(Baking)」、バリデーターは「ベイカー(Baker)」と呼ばれます。LPoS(Liquid Proof of Stake)という仕組みにより、ユーザーはXTZの所有権を移転することなく、安全にベイカーへ委任(デリゲート)できます。

⑥ ソラナ(SOL)

ソラナは、「イーサリアムキラー」の一角として知られる、極めて高い処理性能を持つブロックチェーンです。 Proof of History (PoH)という独自のタイムスタンプ技術とPoSを組み合わせることで、1秒間に数万件のトランザクションを低コストで処理できます。その高速性から、DeFiやNFT、ブロックチェーンゲームなど多くのアプリケーションで採用が進んでいます。SOLをステーキングすることで、この高速ネットワークのセキュリティ維持に貢献できます。

⑦ アバランチ(AVAX)

アバランチもまた、高い処理能力と拡張性を誇るスマートコントラクトプラットフォームです。 「サブネット」と呼ばれる独自のアーキテクチャにより、用途に応じた複数のブロックチェーンを並行して稼働させることができ、ネットワーク全体の負荷を分散します。これにより、高速かつ安定したトランザクションを実現しています。AVAXトークンのステーキングは、このネットワーク全体の安全性を保証する上で中心的な役割を担っています。

⑧ NEARプロトコル(NEAR)

NEARプロトコルは、イーサリアムなどが抱えるスケーラビリティ問題(処理遅延や手数料高騰)を、「シャーディング」という技術を用いて解決することを目指すプロジェクトです。 シャーディングは、データベースを分割して並列処理を行うことで、ネットワーク全体の処理能力を向上させる技術です。開発者やユーザーにとって使いやすい環境を提供することにも注力しており、今後のエコシステム拡大が期待されています。

⑨ パレットトークン(PLT)

パレットトークンは、エンターテイメント領域に特化した日本発のNFTプラットフォーム「Palette」で利用される仮想通貨です。 日本の法規制に準拠した形で設計・運営されており、国内大手企業との連携も進んでいます。国内の仮想通貨取引所で広く取り扱われており、日本人投資家にとっては馴染みやすく、ステーキングを始めやすい銘柄の一つです。

⑩ IOST(IOST)

IOSTは、独自のコンセンサスアルゴリズム「PoB(Proof of Believability)」を採用した、高速処理が可能なブロックチェーンプラットフォームです。 ユーザーの貢献度(トークン保有量やコミュニティへの貢献など)を評価する仕組みが特徴で、高い分散性と処理能力の両立を目指しています。ガス代(取引手数料)が実質的に無料になるモデルを導入しており、ユーザーフレンドリーな点も魅力です。

ステーキングを行う取引所の選び方

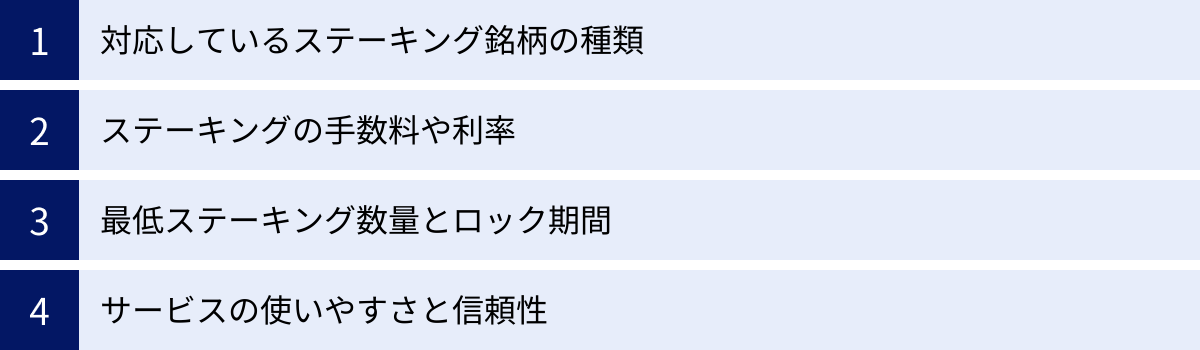

ステーキングを始めるには、多くの場合、ステーキングサービスを提供している仮想通貨取引所を利用するのが最も手軽で一般的です。しかし、取引所によってサービス内容や条件は大きく異なります。ここでは、自分に合った取引所を選ぶための4つの重要なポイントを解説します。

対応しているステーキング銘柄の種類

まず最初に確認すべきは、その取引所がどの仮想通貨のステーキングに対応しているかです。あなたがステーキングしたいと考えている銘柄が取り扱われていなければ、その取引所を利用する意味がありません。

- 銘柄の多様性: イーサリアム(ETH)やポルカドット(DOT)といった主要なPoS銘柄はもちろん、よりマイナーで高い利回りが期待できるアルトコインまで、幅広い銘柄に対応している取引所は魅力的です。複数の銘柄に分散してステーキングを行うことで、リスクを軽減し、安定したポートフォリオを構築しやすくなります。

- 将来性のある銘柄: 단순히銘柄数が多いだけでなく、将来性のあるプロジェクトや、自分が応援したいと思えるプロジェクトの通貨を取り扱っているかも重要な視点です。

各取引所の公式サイトには、ステーキング対象銘柄の一覧が掲載されています。口座開設前に必ずチェックし、自分の投資戦略に合っているかを確認しましょう。

ステーキングの手数料や利率

同じ銘柄をステーキングする場合でも、受け取れる実質的なリターンは取引所によって異なります。これは、提示される「利率」と、そこから差し引かれる「手数料」に違いがあるためです。

- 利率の確認: 取引所が提示している利率(年率、APR)を確認します。この利率は、ブロックチェーンから得られる本来の報酬から、取引所が手数料を差し引いた後の数値であることが多いですが、表示方法が異なる場合もあります。

- 手数料の体系: ステーキング手数料が別途かかるのか、それとも提示利率はすでに手数料控除後のものなのかを明確に理解することが重要です。手数料が無料と謳っている場合でも、本来の報酬から取引所の取り分が差し引かれているケースがほとんどです。「見かけの利率」だけでなく、「実質的に手元に残る利率」で比較検討する必要があります。

- 利率の変動: ステーキング利率は固定ではなく、ネットワークの状況によって変動します。過去の実績や現在の利率を参考にしつつも、将来的に変動する可能性があることを念頭に置いておきましょう。

最低ステーキング数量とロック期間

ステーキングを始めるための条件も、取引所ごとに異なります。特に「最低ステーキング数量」と「ロック期間」は、投資のしやすさに直結する重要な要素です。

- 最低ステーキング数量: ステーキングを申し込むために必要な最低限の通貨量です。この数量が低く設定されている取引所は、少額からステーキングを試してみたい初心者にとって非常に親切です。「0.001 ETHから」や「1 PLTから」など、数百円〜数千円程度で始められるサービスも多くあります。

- ロック期間: ステーキングした資産を引き出せなくなる期間です。ロック期間が長いほど高い利率が提供される傾向がありますが、その分、資金の流動性は失われます(デメリットの章で詳述)。

- 定期ステーキング: 「30日間」「90日間」のように期間が定められており、原則として途中解除できません。高い利率を狙う方向けです。

- フレキシブルステーキング: ロック期間がなく、いつでも解除申請が可能です。流動性を重視する方向けですが、利率は低めです。

自分の資金計画やリスク許容度に合わせて、最適な条件を提供している取引所を選びましょう。

サービスの使いやすさと信頼性

機能や条件面だけでなく、サービスの使いやすさと運営会社の信頼性も、長期的に安心して利用するためには欠かせない要素です。

- UI/UX(使いやすさ): ステーキングの申し込み画面や、報酬の確認画面が直感的で分かりやすいかどうかは重要です。特に初心者の方は、操作に迷うことなく使えるシンプルなデザインの取引所がおすすめです。

- 信頼性とセキュリティ: 最も重要なのが運営会社の信頼性です。

- 金融庁への登録: 日本国内で仮想通貨交換業を行う事業者は、金融庁への登録が法律で義務付けられています。無登録の海外業者ではなく、必ず登録済みの国内取引所を選びましょう。

- セキュリティ対策: 顧客資産の分別管理、コールドウォレットでの資産保管、二段階認証、マルチシグ(複数署名)など、どのようなセキュリティ対策を講じているかを確認しましょう。

- 運営実績: 長年の運営実績があり、安定したサービスを提供しているかどうかも判断材料になります。

これらのポイントを総合的に比較検討し、自分の投資スタイルに最も合った取引所を見つけることが、ステーキング成功への第一歩となります。

ステーキングにおすすめの国内仮想通貨取引所5選

ここでは、前述した選び方のポイントを踏まえ、日本国内でステーキングサービスを提供しており、信頼性や実績も豊富な仮想通貨取引所を5社紹介します。各社の特徴を比較し、自分に合った取引所を見つける参考にしてください。

【ご注意】

サービス内容は2024年6月時点の情報に基づいています。対応銘柄や利率は変更される可能性があるため、口座開設や取引の際は、必ず各取引所の公式サイトで最新情報をご確認ください。

| 取引所名 | ステーキング対応銘柄数(目安) | 主な対応銘柄 | 特徴 | 参照元 |

|---|---|---|---|---|

| GMOコイン | 10銘柄以上 | DOT, ATOM, ADA, XTZ, XEM, XYM, KSM, PLT, FCR, ALGO | 業界トップクラスの対応銘柄数。貸暗号資産サービスも充実。 | GMOコイン公式サイト |

| SBI VCトレード | 10銘柄以上 | ETH, SOL, DOT, ATOM, ADA, XTZ, MATIC, AVAX, XDC, OAS, APT | 自動で複利運用される銘柄が多い。手数料が安い。SBIグループの信頼性。 | SBI VCトレード公式サイト |

| bitbank | 1銘柄 | LSK | レンディングサービスがメイン。今後のステーキング拡充に期待。 | bitbank公式サイト |

| Coincheck | 1銘柄(β版) | LSK | 大手で知名度が高い。LSKステーキングβ版を提供中。 | Coincheck公式サイト |

| OKCoinJapan | 5銘柄以上 | IOST, PLT, TRON, AVAX, DEP | グローバル基準のサービス。IOSTなど独自性の高い銘柄に対応。 | OKCoinJapan公式サイト |

① GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する仮想通貨取引所です。 国内取引所の中ではステーキングサービスの提供に非常に積極的で、対応銘柄数は業界トップクラスを誇ります。

ポルカドット(DOT)やコスモス(ATOM)、カルダノ(ADA)といった人気のPoS銘柄を幅広くカバーしており、分散してステーキングを行いたいユーザーにとって最適な選択肢の一つです。特別な申し込みは不要で、対象銘柄を保有しているだけで自動的に報酬が分配される手軽さも魅力です。最低保有数量も低く設定されているため、少額から始めやすい点も評価できます。貸暗号資産サービスも充実しており、ステーキングと合わせて多様なインカムゲインを狙える環境が整っています。

参照:GMOコイン公式サイト

② SBI VCトレード

SBI VCトレードは、金融大手のSBIグループが運営する仮想通貨取引所であり、その高い信頼性が最大の強みです。 ステーキングサービスの拡充にも力を入れており、イーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)、アバランチ(AVAX)など、他の国内取引所では取り扱いの少ない有力銘柄のステーキングに対応しています。

多くの銘柄でステーキング報酬が自動的に再投資され、複利効果を効率的に得られる点が大きな特徴です。また、ステーキング手数料が無料(SBI VCトレードの受け取る報酬の中からユーザーへの報酬が支払われる形式)であり、分かりやすいサービス設計になっています。セキュリティと信頼性を最重視するユーザーにおすすめの取引所です。

参照:SBI VCトレード公式サイト

③ bitbank(ビットバンク)

bitbankは、国内トップクラスの取引量を誇る仮想通貨取引所であり、特にアルトコインの流動性の高さに定評があります。 トレーダーからの人気が高い取引所ですが、インカムゲインを狙えるサービスも提供しています。

現状、本格的なステーキングサービスとしてはリスク(LSK)のみの対応ですが、「貸して増やす(レンディング)」サービスでは、ビットコインやイーサリアムを含む多くの銘柄を取り扱っています。今後、市場のニーズに応じてステーキング対象銘柄が拡充される可能性も十分に考えられます。取引をメインにしつつ、将来的にステーキングも検討したいというユーザーに適しています。

参照:bitbank公式サイト

④ Coincheck(コインチェック)

Coincheckは、アプリのダウンロード数が国内No.1で、初心者でも使いやすいUI/UXに定評がある大手取引所です。 500円から仮想通貨を購入できるなど、投資を始めるハードルの低さが魅力です。

ステーキングサービスとしては、現在リスク(LSK)のβ版を提供している段階です。対象銘柄をCoincheckの口座に保有しているだけで、特別な申し込み不要で報酬を受け取れます。まだ対応銘柄は少ないものの、Coincheckの幅広いユーザー基盤を考えると、今後のサービス本格化と対象銘柄の拡大が期待されます。まずは少額から仮想通貨投資に慣れたいという初心者に最適な取引所です。

参照:Coincheck公式サイト

⑤ OKCoinJapan(オーケーコイン・ジャパン)

OKCoinJapanは、世界有数の仮想通貨取引所であるOK Groupの日本法人です。 グローバルで培ったノウハウを活かし、信頼性の高いサービスを提供しています。

ステーキングサービスでは、IOSTやトロン(TRX)など、他の国内取引所ではあまり見られない銘柄を取り扱っているのが特徴です。特にIOSTは、比較的高い利率と短いロック期間でステーキングが可能です。グローバルな視点で選定された、独自性の高い銘柄に投資したいユーザーにとって魅力的な選択肢となるでしょう。

参照:OKCoinJapan公式サイト

海外取引所でのステーキングも選択肢

国内取引所のサービスが充実してきている一方で、より高いリターンや多様な銘柄を求める上級者は、海外の仮想通貨取引所を利用することも選択肢の一つとなります。ただし、メリットとデメリットを十分に理解した上で、自己責任で利用する必要があります。

海外取引所を利用するメリット

- 圧倒的に豊富な対応銘柄: 海外の大手取引所では、数百種類以上の仮想通貨を取り扱っており、ステーキング対象銘柄も国内とは比較にならないほど豊富です。まだ知名度の低い、将来有望なアルトコインのステーキングにも早期から参加できる可能性があります。

- 高い利率が提示される場合がある: 競争が激しいため、ユーザーを惹きつけるために国内取引所よりも高い利率を提示している場合があります。また、よりリスクの高いデリバティブ商品と組み合わせたステーキングなど、多様な商品が提供されています。

- 最新のサービスをいち早く利用できる: DeFiとの連携サービスやリキッドステーキングなど、最新のトレンドを取り入れたサービスが迅速に展開される傾向があります。

海外取引所を利用するデメリットと注意点

- 金融庁の認可を受けていない: これが最大のリスクです。 日本の金融庁に登録されていない海外取引所は、日本の法律による規制や監督を受けていません。そのため、取引所がハッキング被害に遭ったり、経営破綻したりした場合に、日本の法律に基づく資産の保護や補償を受けることができません。 過去には、大手海外取引所が突然日本人ユーザーの利用を停止した事例もあります。

- 言語とサポートの壁: サイトやアプリ、カスタマーサポートが日本語に完全対応していない場合が多く、トラブルが発生した際に円滑なコミュニケーションが難しいことがあります。

- 税務申告の複雑化: 海外取引所での取引履歴は、国内取引所のように年間取引報告書が整備されていない場合が多いです。損益計算をすべて自分で行う必要があり、税務申告の手間が大幅に増加します。

- 法規制の変更リスク: 各国の規制動向によっては、ある日突然サービスが利用できなくなるリスクが常に存在します。

これらのリスクを考慮すると、特に初心者の方は、まずは金融庁に登録された安全な国内取引所からステーキングを始めることを強く推奨します。

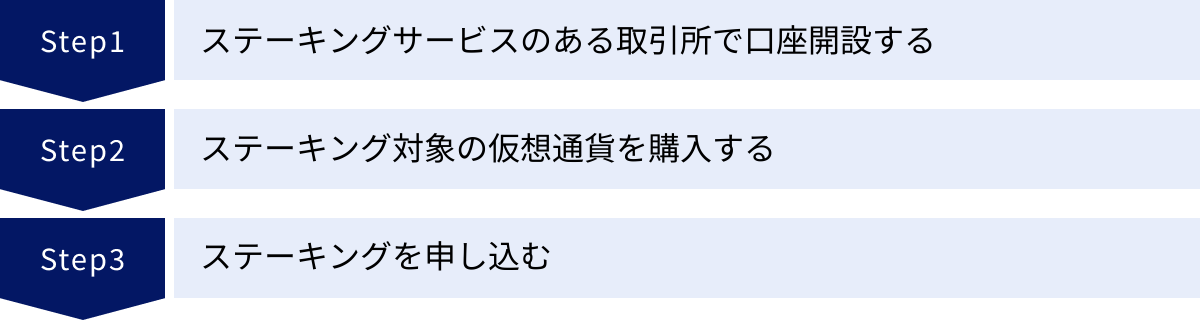

仮想通貨ステーキングの始め方3ステップ

ステーキングは、思ったよりも簡単な手順で始めることができます。ここでは、国内の仮想通貨取引所を利用する場合の一般的な流れを3つのステップに分けて解説します。

① ステーキングサービスのある取引所で口座開設する

まず、ステーキングをしたい銘柄を取り扱っている仮想通貨取引所を選び、口座を開設します。

- 公式サイトへアクセス: 選んだ取引所の公式サイトにアクセスし、「口座開設」ボタンをクリックします。

- メールアドレス・パスワードの登録: メールアドレスと、ログイン時に使用するパスワードを設定します。登録したメールアドレスに届く確認メールのリンクをクリックして、基本情報の登録に進みます。

- 個人情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要事項を入力します。

- 本人確認: 運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を提出します。最近では、スマートフォンのカメラで書類と自分の顔を撮影する「eKYC(オンライン本人確認)」が主流で、これを利用すれば最短即日で口座開設が完了します。

- 審査・口座開設完了: 取引所による審査が行われ、無事に通過すれば口座開設が完了します。ログインIDやパスワード、そしてセキュリティ上非常に重要な「二段階認証」の設定を必ず行いましょう。

② ステーキング対象の仮想通貨を購入する

口座が開設できたら、ステーキングしたい仮想通貨を購入します。

- 日本円の入金: 自分の銀行口座から、取引所の指定する口座へ日本円を振り込みます。多くの取引所では、インターネットバンキングを利用したクイック入金に対応しており、24時間リアルタイムで入金が反映されます。

- 仮想通貨の購入: 入金が反映されたら、いよいよ仮想通貨を購入します。購入方法には主に「販売所」と「取引所」の2種類があります。

- 販売所: 取引所を相手に、提示された価格で仮想通貨を売買する方法。操作は簡単ですが、売値と買値の差(スプレッド)が実質的な手数料となり、割高になる傾向があります。

- 取引所: ユーザー同士で、板情報を見ながら希望の価格で売買する方法。操作は少し複雑になりますが、手数料が安く済むため、基本的には「取引所」形式での購入をおすすめします。

ステーキングしたい銘柄と数量を指定して、購入注文を出します。

③ ステーキングを申し込む

対象の仮想通貨を必要な数量だけ購入できたら、最後のステップ、ステーキングの申し込みです。取引所によって手順は多少異なりますが、大まかな流れは同じです。

- ステーキング専用ページへ移動: 取引所のメニューから「ステーキング」や「資産運用」といった項目を探し、クリックします。

- 銘柄と数量の選択: ステーキング対象銘柄の一覧が表示されるので、自分が購入した銘柄を選びます。次に、ステーキングする数量を入力します。

- 条件の確認と同意: ロック期間、予定利率、報酬の支払い日、注意事項などが表示されます。特にロック期間と途中解除の可否に関する項目は、後々のトラブルを避けるために必ず熟読し、内容を理解した上で同意しましょう。

- 申し込み完了: 「申し込む」「開始する」といったボタンをクリックすれば、手続きは完了です。

取引所によっては、対象銘柄を保有しているだけで自動的にステーキングが開始され、申し込み手続きが不要な場合もあります。申し込み後は、ステーキング状況や受け取った報酬を資産画面などで確認できます。

ステーキングと他の運用方法との違い

仮想通貨でインカムゲインを得る方法は、ステーキングだけではありません。よく比較される「レンディング」や、より高度な「イールドファーミング」との違いを理解することで、自分のリスク許容度に合った運用方法を選択できます。

| 運用方法 | 仕組み | 報酬の源泉 | 主なリスク | 難易度 |

|---|---|---|---|---|

| ステーキング | PoSブロックチェーンのネットワーク運営に貢献する | ネットワーク報酬(新規発行通貨や取引手数料) | 価格変動リスク、スラッシングリスク | 低〜中 |

| レンディング | 仮想通貨を借りたい第三者(取引所など)に貸し出す | 借り手が支払う貸借料(利息) | 価格変動リスク、貸し倒れ(デフォルト)リスク | 低 |

| イールドファーミング | DeFiプロトコルに流動性を提供する | プロトコルの取引手数料、独自トークン(報酬) | 価格変動リスク、インパーマネントロス、スマートコントラクトの脆弱性リスク | 高 |

レンディングとの違い

レンディングは、あなたが保有する仮想通貨を、それを借りたい取引所や第三者に貸し出し、その対価として利息(貸借料)を受け取る仕組みです。 銀行預金に最も近いモデルと言えます。

- 仕組みの本質的な違い: ステーキングの貢献対象が「ブロックチェーンネットワーク」であるのに対し、レンディングの貸出先は「特定の事業者や個人」です。

- リスクの違い: ステーキングの最大のリスクがスラッシングであるのに対し、レンディングの最大のリスクは「貸し倒れ(デフォルト)」です。 貸出先の取引所が経営破綻したり、ハッキングされたりすると、貸した資産が返ってこない可能性があります。

- 対応銘柄: レンディングはPoS通貨である必要がないため、ビットコイン(BTC)など、ステーキングに対応していない銘柄でも運用できるのがメリットです。

一般的に、レンディングはステーキングよりもシンプルで分かりやすいですが、貸出先の信用リスクを十分に評価する必要があります。

イールドファーミングとの違い

イールドファーミングは、DeFi(分散型金融)プロトコル、特にDEX(分散型取引所)に流動性を提供することで、リターンを得る運用方法です。

- 仕組みの複雑さ: 通常、2種類の仮想通貨をペアにして「流動性プール」に預け入れ、その証明として「LPトークン」を受け取ります。このLPトークンをさらに別の場所に預け入れる(ファーミングする)ことで報酬を得るなど、ステーキングに比べて非常に複雑な手順が必要です。

- リスクの多様性: 価格変動リスクに加え、イールドファーミング特有の「インパーマネントロス(変動損失)」というリスクが存在します。これは、預け入れた2種類の通貨の価格比率が変動することで、単純に保有し続けた場合と比較して資産価値が減少してしまう現象です。さらに、DeFiプロトコルのプログラム(スマートコントラクト)のバグやハッキングのリスクも常に伴います。

イールドファーミングは、ステーキングやレンディングよりも格段に高いリターン(年利数十%〜数百%も珍しくない)を狙える可能性がありますが、その分、リスクも非常に高く、高度な知識とリスク管理能力が求められる上級者向けの運用方法と言えます。

仮想通貨ステーキングと税金の関係

ステーキングで利益が出た場合、その利益は税金の対象となります。税金の計算や申告を怠ると、後で追徴課税などのペナルティを受ける可能性があるため、正しい知識を身につけておくことが非常に重要です。

ステーキング報酬は雑所得になる

2024年現在、日本の税法上、仮想通貨の取引によって生じた利益(売買差益、ステーキング報酬、レンディングの利息など)は、原則として「雑所得」に分類されます。

- 課税のタイミング: ステーキング報酬は、報酬を受け取った(付与された)時点で利益が確定したものと見なされます。

- 所得の計算方法: 課税対象となる所得額は、「報酬を受け取った時点の、その仮想通貨の時価(日本円換算額)」で計算します。

例えば、1月15日に報酬として0.01ETHを受け取り、その時点でのETHの価格が30万円だった場合、「0.01ETH × 30万円/ETH = 3,000円」が所得として計上されます。これを報酬が付与されるたびに記録していく必要があります。

さらに、ステーキングで得た報酬の仮想通貨を後日売却して日本円に換えた際に、受け取った時よりも価格が上昇していれば、その差額も売却益として課税対象になります。

参照:国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)

確定申告が必要になる条件

ステーキング報酬を含む仮想通貨関連の所得が一定額を超えた場合、翌年に確定申告を行い、税金を納める必要があります。

確定申告が必要になる主なケースは以下の通りです。

- 給与所得のある会社員の場合: 給与所得や退職所得以外の所得(仮想通貨の利益を含む)の合計額が、年間で20万円を超える場合。

- 給与所得のない個人事業主や主婦(主夫)、学生などの場合: 年間の合計所得金額が、基礎控除額である48万円を超える場合。

注意点として、仮想通貨の所得は、ステーキング報酬だけでなく、売買で得た利益や他の副業の所得などと合算して計算します。損失が出た場合は、その年の他の雑所得と損益通算することができますが、給与所得など他の所得区分の所得と損益通算することはできません。

仮想通貨の税金計算は非常に複雑です。 報酬を受け取るたびに時価を記録し、年間の損益を正確に計算するのは大変な作業です。計算に不安がある場合や、取引額が大きい場合は、税理士などの専門家や、管轄の税務署に相談することを強く推奨します。

仮想通貨ステーキングに関するよくある質問

最後に、仮想通貨のステーキングに関して、初心者の方が抱きがちな疑問点についてQ&A形式で回答します。

ステーキングは少額からでも始められますか?

はい、多くの取引所で少額から始めることが可能です。

個人でバリデーターになる場合は多額の資金が必要ですが、取引所のステーキングサービスを利用する場合、最低ステーキング数量は低く設定されていることがほとんどです。取引所や銘柄によっては、「0.0001単位」や「1円相当額」からといった、お小遣い程度の金額からでも始められる場合があります。

まずは少額から試してみて、ステーキングの仕組みや報酬が支払われる感覚を掴んでから、徐々に投資額を増やしていくのがおすすめです。各取引所の公式サイトで、希望する銘柄の最低ステーキング数量を確認してみましょう。

ステーキングはいつでも解除できますか?

これは、利用するステーキングサービスの条件によって異なります。

- フレキシブルステーキング(ロック期間なし): このタイプのサービスであれば、原則としていつでもステーキングを解除し、資産を引き出す申請ができます。ただし、利率は低めに設定される傾向があります。

- 定期ステーキング(ロック期間あり): 「30日間」「90日間」といったロック期間が定められているサービスでは、原則として期間中の途中解除はできません。 満期を迎えるまで資産は拘束されます。

また、どちらのタイプであっても、解除を申請してから実際に資産がウォレットに戻るまでには、「アンボンディング期間」という数日〜数週間の待機期間が必要な場合があります。この期間中も資産は動かせないので注意が必要です。申し込む前に、利用規約で解除条件を必ず確認しましょう。

ステーキング報酬はいつ受け取れますか?

報酬の支払い頻度(タイミング)も、取引所や銘柄、サービス内容によって様々です。

一般的には、以下のようなパターンがあります。

- 毎日

- 毎週

- 毎月

- ステーキング期間満了時に一括

多くの取引所では、ステーキングの申し込みページや資産管理画面で、報酬の支払いスケジュールを確認できます。こまめに報酬を受け取りたいのか、満期時にまとめて受け取りたいのか、自分の好みに合わせてサービスを選ぶとよいでしょう。また、受け取った報酬が自動で再投資(複利運用)されるサービスかどうかも、チェックしておきたいポイントです。