仮想通貨(暗号資産)は、現代の金融市場において無視できない存在となり、多くの投資家や技術者の注目を集めています。その価格(レート)は日々、時には数分、数秒単位で大きく変動するため、最新の情報を正確に把握することが極めて重要です。

この記事では、主要な仮想通貨のリアルタイムレート・チャートの確認方法から、そもそも仮想通貨とは何か、その価格が変動する要因、将来性、そして安全な取引の始め方まで、網羅的に解説します。初心者の方から経験者の方まで、仮想通貨への理解を深め、より良い投資判断を下すための一助となる情報を提供します。

目次

主要な仮想通貨のリアルタイムレート・チャート一覧

仮想通貨の世界には数万種類もの銘柄が存在しますが、その中でも市場に大きな影響を与える主要な銘柄が存在します。ここでは、代表的な仮想通貨であるビットコイン、イーサリアム、リップル、そしてその他の注目すべきアルトコインについて、その特徴や背景を詳しく解説します。リアルタイムのレートやチャートは、後述する仮想通貨取引所や情報サイトで確認することをおすすめします。

ビットコイン (BTC)

ビットコインは、2009年に「サトシ・ナカモト」と名乗る謎の人物またはグループによって発表された、世界で最初の仮想通貨です。 すべての仮想通貨の原点であり、現在でも時価総額ランキングで不動の1位を維持しています。その最も大きな特徴は、特定の国や中央銀行のような管理者を必要としない「非中央集権的」なシステムであることです。

このシステムを支えているのが、「ブロックチェーン」 と呼ばれる革新的な技術です。ブロックチェーンは、取引の記録(トランザクション)を「ブロック」と呼ばれる単位にまとめ、それを時系列に沿って鎖(チェーン)のようにつなげていくことで、データを分散的に管理します。この構造により、一度記録された情報の改ざんが極めて困難になり、高いセキュリティと透明性を実現しています。

ビットコインのコンセンサスアルゴリズム(取引の正当性を合意形成する仕組み)には、「Proof of Work(PoW)」 が採用されています。これは、膨大な計算処理(マイニング)を成功させた者に、新規発行されるビットコインが報酬として与えられる仕組みです。この計算には多大な電力と高性能なコンピュータが必要となるため、悪意のある攻撃を行うコストが非常に高くなり、ネットワークの安全性が保たれています。

また、ビットコインの供給量には上限が定められており、総発行枚数は2,100万枚とプログラムされています。法定通貨のように政府の都合で無限に発行されることがないため、希少性が生まれ、インフレーションに対するヘッジ(リスク回避)手段として注目されることがあります。この希少性から、ビットコインは「デジタルゴールド」とも呼ばれ、単なる決済手段としてだけでなく、価値の保存手段としての役割を期待されています。

価格に影響を与える大きなイベントとして「半減期」 があります。これは約4年に一度、マイニングによって得られる新規ビットコインの報酬が半分になるイベントです。供給量が減少するため、需要が同じであれば価格上昇の要因になると考えられており、過去の半減期前後では実際に大きな価格変動が見られました。

ビットコインは、仮想通貨市場全体の動向を左右するリーダー的存在であり、その価格変動は他の多くのアルトコインにも影響を与えます。仮想通貨投資を考える上で、まず最初に理解しておくべき最も重要な銘柄と言えるでしょう。

イーサリアム (ETH)

イーサリアムは、2015年にヴィタリック・ブテリン氏らによって開発された、ビットコインに次ぐ時価総額第2位の仮想通貨です。 ビットコインが主に「価値の保存」や「P2P(個人間)の送金」に焦点を当てているのに対し、イーサリアムは「スマートコントラクト」 という画期的な機能を実装している点が最大の特徴です。

スマートコントラクトとは、あらかじめ定められた契約内容(ルール)を、人の手を介さずに自動で実行するプログラムのことです。この機能により、イーサリアムのブロックチェーン上では、単なる送金だけでなく、より複雑なアプリケーションを構築・実行できます。これらのアプリケーションは「DApps(Decentralized Applications:分散型アプリケーション)」 と呼ばれ、特定の管理者がいなくても自律的に動作します。

このDAppsのプラットフォームとしての役割が、イーサEサリアムの価値の根幹をなしています。具体的には、以下のような分野でイーサリアムの技術が活用されています。

- DeFi(Decentralized Finance:分散型金融): 銀行や証券会社といった仲介者を必要としない金融サービス。イーサリアム上では、仮想通貨の貸し借り(レンディング)、交換(DEX)、保険など、様々な金融サービスがDAppsとして提供されています。

- NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン): デジタルアートやゲーム内アイテムなどに、ブロックチェーン技術を用いて唯一無二の価値を証明する技術。多くのNFTはイーサリアムの規格(ERC-721など)に基づいて発行・取引されています。

- DAO(Decentralized Autonomous Organization:自律分散型組織): 特定のリーダーや管理主体が存在せず、プログラムされたルールと参加者の投票によって意思決定が行われる組織。

2022年9月には、イーサリアムの歴史において最も重要なアップデートの一つである「The Merge」 が実施されました。これにより、コンセンサスアルゴリズムが従来のPoWから「Proof of Stake(PoS)」 へと移行しました。PoSは、対象の仮想通貨を保有(Stake)している量や期間に応じて、ブロックを生成する権利が与えられる仕組みです。これにより、PoWで課題とされていた大量の電力消費問題を約99.95%削減したとされ、環境面での持続可能性が大幅に向上しました。

一方で、イーサリアムは人気が高まるにつれて、取引の処理遅延や手数料(ガス代)の高騰といった「スケーラビリティ問題」 に直面しています。この問題を解決するため、「レイヤー2」と呼ばれる、イーサリアム本体のブロックチェーン(レイヤー1)外で取引を処理する技術開発が活発に進められています。

イーサリアムは、Web3.0(分散型ウェブ)時代の中心的なインフラとして期待されており、その技術的な進化やエコシステムの拡大が、今後の価格を左右する重要な要素となります。

リップル (XRP)

リップル(XRP)は、主に国際送金市場における課題解決を目的として開発された仮想通貨です。 開発・管理を行っているのは米国のリップル社であり、ビットコインやイーサリアムのような非中央集権的なプロジェクトとは異なり、特定の企業が深く関与している点が特徴です。

従来の国際送金は、複数の銀行(コルレス銀行)を経由するため、「時間がかかる」「手数料が高い」 といった大きな課題を抱えていました。例えば、海外に送金する場合、着金までに数日を要し、数千円の手数料がかかることも珍しくありません。

リップルは、この課題を解決するために「XRP Ledger」 という独自の分散型台帳技術を用いています。XRPを異なる通貨間の「ブリッジ通貨」として利用することで、わずか数秒で、かつ非常に低いコストでの国際送金を実現することを目指しています。具体的には、「日本円 → XRP → 米ドル」のように、一度XRPを介することで、迅速かつ安価な価値の移転が可能になります。

この高速・低コストな送金システムは、世界中の金融機関から注目を集めており、リップル社は多くの銀行や送金業者と提携関係を築いています。このような金融機関との提携に関するニュースは、XRPの価格に直接的な影響を与える重要な要因です。

一方で、リップルは長年にわたり、米証券取引委員会(SEC)との裁判という大きな問題を抱えていました。SECは「XRPはリップル社が販売した未登録の有価証券である」と主張し、2020年に同社を提訴しました。この裁判の動向はXRPの価格を大きく左右する要因となり、投資家の間で常に注目されてきました。2023年には、裁判所が個人投資家向けの販売においてXRPを有価証券とは認めないという一部勝訴の判決を下し、価格が大きく上昇する場面もありました。

XRPは、発行上限が1,000億枚と定められており、そのすべてが発行済みである点も特徴です。ビットコインのようにマイニングによって新規発行されることはなく、リップル社が市場に供給するXRPの量を調整しています。

リップル(XRP)の将来性は、国際送金の分野でその技術がどれだけ広く実用化されるか、そして規制当局との関係性がどう進展していくかにかかっています。

その他のアルトコイン

ビットコイン以外の仮想通貨は、すべて「アルトコイン(Alternative Coin)」 と総称されます。現在、数万種類以上のアルトコインが存在し、それぞれが異なる目的や技術的特徴を持っています。ここでは、代表的なアルトコインをいくつか紹介します。

- ソラナ (Solana / SOL): イーサリアムの競合として「イーサリアムキラー」の一角とされています。独自のコンセンサスアルゴリズム「Proof of History (PoH)」 を採用しており、極めて高い処理速度(スケーラビリティ)と低い取引手数料を誇ります。DeFiやNFTの分野で急速にエコシステムを拡大しています。

- カルダノ (Cardano / ADA): イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となって開発を進めているプロジェクトです。科学的な哲学と学術的なアプローチを重視しており、ピアレビュー(専門家による査読)を経た論文に基づいて開発が進められるなど、堅牢性と持続可能性を追求しています。

- ポルカドット (Polkadot / DOT): 異なるブロックチェーン同士を接続する「相互運用性(インターオペラビリティ)」 の実現を目指すプロジェクトです。ポルカドットに接続された様々なブロックチェーン(パラチェーン)が、互いにデータや資産をやり取りできるようになることで、ブロックチェーン全体の利便性を高めることを目的としています。

- ドージコイン (Dogecoin / DOGE): もともとはインターネット上のジョーク(ミーム)として、日本の柴犬をモチーフに作られた仮想通貨です。特定の技術的優位性を持つわけではありませんが、イーロン・マスク氏の発言などによって知名度が飛躍的に高まり、強力なコミュニティに支えられて高い時価総額を維持しています。

これらの他にも、プライバシー保護に特化したコイン、特定のゲーム内で利用されるコイン、現実世界の資産と価格が連動するコインなど、多種多様なアルトコインが存在します。アルトコインへの投資は、将来的に大きく成長する可能性を秘めている一方で、ビットコインやイーサリアムに比べて価格変動がさらに激しく、プロジェクトが失敗に終わるリスクも高いことを理解しておく必要があります。

仮想通貨の時価総額ランキングTOP10

仮想通貨の価値を測る上で最も重要な指標の一つが「時価総額」 です。時価総額は、「現在の価格 × 市場に流通している供給量」 で計算され、その仮想通貨の市場規模や影響力を示す指標となります。時価総額が大きい銘柄ほど、一般的に取引が活発で、価格の安定性が比較的高いとされています。

以下は、信頼性の高い情報サイトであるCoinMarketCapやCoinGeckoのデータを基にした、一般的な仮想通貨の時価総額ランキング上位の銘柄です。リアルタイムの順位や金額は常に変動するため、最新の情報は各情報サイトでご確認ください。

| 順位 | 通貨名 (ティッカー) | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 1 | ビットコイン (BTC) | 世界初の仮想通貨。「デジタルゴールド」としての価値の保存機能。 |

| 2 | イーサリアム (ETH) | スマートコントラクトを実装。DApps、DeFi、NFTの中心的なプラットフォーム。 |

| 3 | テザー (USDT) | 価格が米ドルと1:1で連動するように設計された最大のステーブルコイン。 |

| 4 | バイナンスコイン (BNB) | 大手仮想通貨取引所バイナンスが発行。BNBチェーンの基軸通貨。 |

| 5 | ソラナ (SOL) | 高速・低コストな処理能力を誇る「イーサリアムキラー」の一角。 |

| 6 | リップル (XRP) | 国際送金の高速化・低コスト化を目指す。金融機関との提携が多数。 |

| 7 | USDコイン (USDC) | 米ドルに連動するステーブルコイン。透明性とコンプライアンスを重視。 |

| 8 | カルダノ (ADA) | 学術的なアプローチで開発される、堅牢性と持続可能性を追求するプラットフォーム。 |

| 9 | ドージコイン (DOGE) | インターネットミームから生まれた、強力なコミュニティを持つ仮想通貨。 |

| 10 | トロン (TRX) | 分散型のコンテンツエンターテイメントプラットフォームの構築を目指す。 |

※上記ランキングは執筆時点の一般的な傾向を示すものであり、リアルタイムのデータとは異なる場合があります。参照:CoinMarketCap, CoinGecko

時価総額を理解する上でのポイント

- 安定性の指標: 時価総額が大きい銘柄は、市場に参加している投資家が多く、取引量も豊富です。そのため、少数の大口投資家の売買による価格への影響が比較的小さく、時価総額の低いアルトコインに比べて価格が安定しやすい傾向があります。

- 市場の評価: ランキング上位に位置するということは、それだけ多くの投資家から将来性や技術力を評価され、資金が投じられている証拠と捉えることができます。特に、長期間にわたって上位を維持しているビットコインやイーサリアムは、市場からの信頼が厚いと言えるでしょう。

- ステーブルコインの存在: ランキング上位には、テザー(USDT)やUSDコイン(USDC)のような「ステーブルコイン」 が含まれています。これらは価格が米ドルなどの法定通貨と連動するように設計されており、価格変動リスクを避けるための一時的な資金の待避場所や、DeFiサービスでの基軸通貨として広く利用されています。

- ランキングの変動: 仮想通貨市場は非常にダイナミックであり、時価総額ランキングは常に変動します。新しいプロジェクトが急速に評価を高めてトップ10入りすることもあれば、逆に順位を大きく落とす銘柄もあります。定期的にランキングをチェックすることで、市場のトレンドや勢いのあるプロジェクトを把握する手がかりになります。

仮想通貨を選ぶ際には、価格だけでなく、この時価総額という指標にも注目し、その銘柄が市場でどのような位置づけにあるのかを理解することが重要です。

仮想通貨とは

仮想通貨は、一般的に「暗号資産」とも呼ばれ、インターネット上で取引されるデジタルな通貨の一種です。しかし、私たちが日常的に使っている日本円や米ドルのような「法定通貨」とは、その仕組みや性質において根本的な違いがあります。仮想通貨の核心を理解するためには、その背景にある技術や思想を知ることが不可欠です。

まず、仮想通貨の最も重要な特徴は「非中央集権性」 です。法定通貨は、日本銀行やFRB(米国連邦準備制度理事会)といった中央銀行が発行と管理を行っています。これにより通貨の価値が安定する一方、政府や銀行の意向に左右されるという側面も持ちます。しかし、ビットコインをはじめとする多くの仮想通貨には、このような中央管理者が存在しません。

この非中央集権的なシステムを可能にしているのが、「ブロックチェーン」 という技術です。ブロックチェーンを簡単に説明すると、「すべての取引記録を、ネットワークに参加する世界中のコンピュータに分散して共有するデジタル台帳」 のようなものです。

ブロックチェーンの仕組みをもう少し詳しく見てみましょう。

- 取引の発生: AさんからBさんへ仮想通貨を送金する、といった取引(トランザクション)が発生します。

- ブロックの生成: 一定期間に行われた複数の取引は、一つのかたまりである「ブロック」にまとめられます。

- 検証と承認: ネットワークに参加している不特定多数のコンピュータ(ノード)が、そのブロック内の取引が正当なものであるかを検証・承認します。

- チェーンへの接続: 承認されたブロックは、既存のブロックチェーンの最後尾に鎖(チェーン)のようにつながれます。この際、前のブロックの情報(ハッシュ値)が含まれるため、時系列に沿った一本の鎖となり、後から改ざんすることが極めて困難になります。

この一連の作業が、P2P(ピアツーピア) と呼ばれる、サーバーを介さずに端末同士が直接通信するネットワーク上で行われるため、特定の管理者がいなくてもシステム全体が自律的に動き続けるのです。

法定通貨との主な違いをまとめると、以下のようになります。

| 項目 | 仮想通貨 | 法定通貨 |

|---|---|---|

| 管理者 | 不在(非中央集権) | 中央銀行・政府(中央集権) |

| 発行形態 | プログラムによる(上限あり) | 中央銀行による(上限なし) |

| 価値の裏付け | 技術への信頼、需要と供給 | 国家の信用 |

| 取引の承認 | ネットワーク参加者(マイナー等) | 銀行などの金融機関 |

| 送金の仕組み | P2Pネットワーク | 銀行の決済システム |

また、仮想通貨はいくつかの種類に大別できます。

- ビットコイン (BTC): 最初に作られた、すべての仮想通貨の基盤。

- アルトコイン: ビットコイン以外のすべての仮想通貨。イーサリアムのように独自の機能を持つものから、特定の目的に特化したものまで様々です。

- ステーブルコイン: 価格を法定通貨(米ドルなど)やコモディティ(金など)に連動させることで、価格の安定を図った仮想通貨。USDTやUSDCが代表例です。

- ミームコイン: インターネット上のジョークや流行(ミーム)を元に作られたコイン。ドージコインやシバイヌコインが有名で、コミュニティの熱量に価値が支えられています。

仮想通貨は、単なる投機的な対象として注目されがちですが、その根底にあるブロックチェーン技術は、国境を越えた迅速・低コストな送金、金融サービスへのアクセスの民主化(DeFi)、デジタルデータの所有権証明(NFT) など、社会の様々な仕組みを変革するポテンシャルを秘めています。仮想通貨のレートを追うだけでなく、その背景にある技術や思想を理解することで、より深く、そして長期的な視点で市場と向き合うことができるでしょう。

仮想通貨のレート(価格)が変動する7つの要因

仮想通貨の価格は、株式や為替市場以上に激しく変動(ボラティリティが高い)することで知られています。その背景には、複合的で多岐にわたる要因が存在します。ここでは、仮想通貨のレートを動かす主要な7つの要因について、それぞれ詳しく解説します。

① 需要と供給のバランス

仮想通貨の価格を決定づける最も基本的な原則は、経済学の根幹である「需要と供給」のバランスです。 買いたい人(需要)が売りたい人(供給)を上回れば価格は上昇し、その逆であれば価格は下落します。

供給側の要因

仮想通貨の供給量は、そのプロジェクトの設計によって大きく異なります。

- 発行上限: ビットコインのように、発行上限が2,100万枚とプログラムで定められている場合、その希少性が価値の根源となります。上限があることで、インフレが起こりにくいと考えられています。

- マイニングと半減期: ビットコインなどPoWを採用する通貨は、マイナーによるマイニング作業の報酬として新規に発行されます。そして、ビットコインには約4年に一度、この報酬が半減する「半減期」 があります。これにより、市場への新規供給ペースが鈍化するため、需要が変わらなければ価格上昇圧力になると期待されています。過去の半減期の後には、実際に大きな価格上昇が見られました。

- バーン(焼却): プロジェクトによっては、流通している通貨の一部を意図的に永久に使えないようにする「バーン」を行うことがあります。これにより市場の供給量が減少し、一枚あたりの価値を高める効果が期待されます。

需要側の要因

需要は、様々な要素によって変動します。

- 実用性の向上: その仮想通貨が決済手段として広く使われるようになったり、イーサリアム上のDAppsが多くのユーザーに利用されたりすると、実需が増加し価格上昇につながります。

- 機関投資家の参入: 年金基金、保険会社、投資ファンドといった機関投資家が市場に参入すると、巨額の資金が流入するため、価格に大きなインパクトを与えます。 近年、ビットコインETF(上場投資信託)が承認されたことは、機関投資家が参入しやすくなる大きな一歩と見なされています。

- 個人の関心度: メディアでの報道が増えたり、価格上昇が話題になったりすると、新規の個人投資家が市場に参入し、需要を押し上げます。

② 各国の中央銀行による金融政策

仮想通貨市場は、かつては伝統的な金融市場との相関は低いとされていましたが、市場規模の拡大とともに、各国の中央銀行が実施する金融政策の影響を強く受けるようになりました。

特に重要なのが「金利」 の動向です。中央銀行が政策金利を引き上げる(利上げ)と、銀行預金や国債といった安全資産の魅力が高まります。そのため、投資家はリスクの高い仮想通貨を売って、より安全な資産へ資金を移す傾向があり、仮想通貨市場には下落圧力となります。逆に、金利を引き下げる(利下げ)局面では、安全資産の魅力が低下し、より高いリターンを求めて仮想通貨のようなリスク資産に資金が流入しやすくなります。

また、「量的緩和(QE)」 や「量的引き締め(QT)」 も大きな影響を与えます。量的緩和は、中央銀行が市場から国債などを買い入れて市中にお金を供給する政策で、市場に資金が溢れるため、その一部が仮想通貨市場に流れ込むことが期待されます。逆に、量的引き締めはその逆で、市場から資金を吸収するため、仮想通貨市場からは資金が流出しやすくなります。

このように、マクロ経済の大きな流れ、特に米国のFRB(連邦準備制度理事会)の金融政策は、仮想通貨の価格を占う上で無視できない重要な要素となっています。

③ 仮想通貨に関する法規制の動向

仮想通貨はまだ新しい資産クラスであるため、世界各国の法規制や税制が整備の途上にあります。 そのため、各国の政府や規制当局が発表する方針は、市場のセンチメント(心理)や実際の資金の流れに絶大な影響を与えます。

- ポジティブな規制:

- ETF(上場投資信託)の承認: 米国でビットコインの現物ETFが承認されたように、伝統的な金融市場の枠組みで仮想通貨が取引できるようになると、機関投資家や個人投資家がより参入しやすくなり、大きな価格上昇要因となります。

- 法定通貨としての採用: エルサルバドルのように、国がビットコインを法定通貨として採用するような動きは、仮想通貨の普及を示す象徴的な出来事として好意的に受け止められます。

- 規制の明確化: 不確実な状態よりも、明確なルールが整備されること自体が、長期的な市場の健全な発展につながるとして、投資家に安心感を与える場合があります。

- ネガティブな規制:

- 取引やマイニングの禁止: 中国が国内での仮想通貨取引やマイニングを全面的に禁止したように、大国が厳しい規制を打ち出すと、市場から大規模な資金が流出し、価格暴落の原因となります。

- 「有価証券」問題: 米国のSECが、特定の仮想通貨を「未登録の有価証券」とみなし、プロジェクト運営者や取引所を提訴するケースがあります。有価証券と判断されると、厳しい情報開示義務などが課されるため、その通貨の流動性や将来性に大きな懸念が生じます。

このように、仮想通貨関連の規制に関するニュースは、価格を瞬時に動かす力を持っているため、常に注意深く見守る必要があります。

④ 技術的な開発やアップデート

仮想通貨の価値は、その背景にある技術と、そのプロジェクトが将来的にどれだけ社会に貢献できるかという期待に基づいています。 そのため、プロジェクトの技術的な進捗は価格に直接反映されやすいです。

例えば、イーサリアムがPoWからPoSへと移行した大型アップデート「The Merge」は、その数ヶ月前から市場の大きな注目を集め、価格変動の要因となりました。このアップデートにより、イーサリアムのエネルギー消費量が劇的に削減され、将来性がより高く評価されるきっかけとなったのです。

その他にも、以下のような技術的イベントが価格に影響を与えます。

- スケーラビリティ向上: 取引の処理速度を上げたり、手数料を下げたりする技術(レイヤー2ソリューションなど)の導入は、そのブロックチェーンの利便性を高め、ユーザーや開発者を惹きつけるため、ポジティブな材料となります。

- ロードマップの発表と進捗: プロジェクトが将来の開発計画(ロードマップ)を発表し、それを着実に実行していく姿勢は、投資家からの信頼を高めます。

- 相互運用性の実現: ポルカドットのように、異なるブロックチェーン同士をつなぐ技術が実現すれば、ブロックチェーンエコシステム全体の価値が高まり、関連する通貨の価格にも良い影響を与える可能性があります。

⑤ 著名人の発言やメディア報道

仮想通貨市場は、他の金融市場に比べて、影響力のある著名人の発言や、大手メディアの報道によって、市場心理が大きく揺さぶられやすいという特徴があります。

特に、テスラ社のCEOであるイーロン・マスク氏の発言は、過去に何度も仮想通貨の価格を乱高下させてきました。彼が特定の通貨について好意的なツイートをするだけで価格が急騰し、逆に懸念を示すと急落するといった現象は「イーロン砲」とも呼ばれました。

また、大手経済メディアや通信社が「ビットコインは新たな資産クラスとして定着した」といったポジティブな報道をすれば、新たな投資家を呼び込むきっかけになります。逆に、「大規模なハッキング事件が発生」といったネガティブな報道がなされると、市場全体に不安が広がり、売りが加速することもあります。

投資家心理を表す用語として、FOMO(Fear of Missing Out:乗り遅れることへの恐怖) と FUD(Fear, Uncertainty, and Doubt:恐怖、不確実性、疑念) があります。価格が急騰しているのを見ると「このチャンスを逃したくない」というFOMOから買いが殺到し、悪いニュースが出るとFUDが広まってパニック的な売りが発生するなど、感情的な動きが価格変動を増幅させることが少なくありません。

⑥ ハッキングやシステムのトラブル

仮想通貨の信頼性を根底から揺るがすのが、セキュリティに関するインシデントです。

- 取引所のハッキング: 仮想通貨取引所がサイバー攻撃を受け、顧客から預かっている資産が大量に流出する事件は、過去に何度も発生しています。これにより、その取引所の信頼が失われるだけでなく、仮想通貨全体の安全性に対するイメージが悪化し、市場全体が冷え込む原因となります。

- プロジェクトの脆弱性: 特定の仮想通貨のブロックチェーンや、DeFiプロトコルのスマートコントラクトに脆弱性(バグ)が見つかり、そこを突かれて資金が盗まれる事件も後を絶ちません。このような事件が起きると、そのプロジェクトの通貨の価格は暴落します。

これらの事件は、仮想通貨がまだ発展途上の技術であり、常にリスクと隣り合わせであることを投資家に再認識させます。セキュリティ技術の向上は、業界全体の長期的な成長にとって不可欠な課題です。

⑦ 投資家の市場心理

これまでに挙げた①から⑥までの要因はすべて、最終的に「投資家の市場心理(センチメント)」 に影響を与え、売買行動となって価格に現れます。

市場心理を分析する手法の一つに「テクニカル分析」 があります。これは、過去の価格チャートのパターンから将来の値動きを予測しようとするものです。例えば、「この価格帯は過去に何度も反発しているから、今回も支持線(サポートライン)として機能するだろう」と多くの投資家が考えると、実際にその価格帯で買い注文が集まり、価格が反発することがあります。これは「自己成就的予言」とも呼ばれ、多くの人が同じように考えることで、その通りの結果が引き起こされる現象です。

また、SNSの投稿やニュース記事の論調を分析して、市場の楽観度や悲観度を測る「センチメント分析」 も行われます。

仮想通貨市場は、まだ個人投資家の割合が多く、価格変動に対する恐怖や欲望といった感情的な反応が、価格の乱高下をさらに助長する傾向があります。これらの要因を総合的に理解し、冷静な視点を保つことが、変動の激しい市場で生き残るためには不可欠です。

仮想通貨レートの今後の見通しと将来性

仮想通貨の価格が今後どうなるのか、その将来性については、世界中の投資家や専門家の間でも意見が分かれる非常に複雑なテーマです。短期的な価格予測は誰にも不可能ですが、長期的な視点から、仮想通貨市場が直面しているポジティブな側面とネガティブな課題を整理することで、将来の可能性を探ることはできます。

ポジティブな側面(追い風となる要因)

- 機関投資家の本格的な参入

2024年に米国でビットコインの現物ETF(上場投資信託)が承認されたことは、仮想通貨の歴史における画期的な出来事でした。これにより、これまで規制やコンプライアンスの観点から仮想通貨への投資が難しかった年金基金、保険会社、資産運用会社といった機関投資家が、証券口座を通じて間接的にビットコインをポートフォリオに組み入れられるようになりました。 機関投資家が運用する資金は個人投資家とは比較にならないほど巨額であり、その一部が仮想通貨市場に流入するだけでも、市場規模の拡大と価格の安定化に大きく寄与すると期待されています。 - ブロックチェーン技術の進化と実用化

仮想通貨の価値は、その根底にあるブロックチェーン技術の実用性に支えられています。現在、以下のような分野で技術の応用が急速に進んでいます。- DeFi(分散型金融): 従来の金融システムを介さずに、より透明で効率的な金融サービスを提供するDeFi市場は、着実に成長を続けています。

- NFTとメタバース: デジタルアートやゲームアイテムの所有権を証明するNFTは、クリエイターエコノミーを活性化させています。また、インターネット上の仮想空間であるメタバースの経済圏を支える基盤技術としても期待されています。

- Web3.0: 巨大テック企業による中央集権的なインターネット(Web2.0)から、ユーザーが自身のデータを管理・活用できる分散型のインターネット(Web3.0)への移行が構想されており、ブロックチェーンはその中核を担う技術とされています。

これらの分野で実用的なアプリケーションが増え、社会に浸透していくにつれて、基盤となる仮想通貨(イーサリアムなど)への需要も高まっていくと考えられます。

- 決済手段としての普及

現状では、価格変動の大きさから日常的な決済手段としての利用は限定的ですが、一部の国や企業では導入が進んでいます。特に、自国通貨の価値が不安定な新興国や発展途上国では、インフレヘッジや安価な国際送金手段として、ビットコインやステーブルコインの需要が高まる可能性があります。技術の進歩により送金速度や手数料の問題が解決されれば、将来的にはグローバルな決済ネットワークの一部を担う存在になるかもしれません。

ネガティブな側面(乗り越えるべき課題)

- 法規制の不確実性

仮想通貨市場にとって最大のリスク要因の一つが、依然として不透明な法規制の動向です。各国政府・規制当局のスタンスは様々で、今後どのような規制(投資家保護、マネーロンダリング対策、税制など)が導入されるかによって、市場は大きな影響を受けます。特に、特定の仮想通貨が「有価証券」に該当するかどうかという問題は、多くのアルトコインの将来を左右する可能性があり、依然として市場の懸念材料となっています。 - 高いボラティリティ(価格変動)

仮想通貨の価格は非常に変動しやすく、一日で数十パーセントも価格が動くことも珍しくありません。この高いボラティリティは、大きなリターンを生む可能性がある一方で、大きな損失を被るリスクも内包していることを意味します。この性質は、仮想通貨が安定した価値の保存手段や決済手段として広く受け入れられる上での大きな障壁となっています。 - 技術的な課題(スケーラビリティとセキュリティ)

イーサリアムをはじめとする多くのブロックチェーンは、利用者が増加すると取引の処理が遅延し、手数料が高騰する「スケーラビリティ問題」 を抱えています。レイヤー2技術など解決に向けた開発が進んでいますが、まだ道半ばです。また、取引所へのハッキングやDeFiプロトコルの脆弱性を突いた不正流出事件も後を絶たず、セキュリティの確保は業界全体の信頼性を高める上で最も重要な課題です。 - 環境への影響

ビットコインなどが採用するPoW(Proof of Work)は、膨大な電力を消費するため、環境への負荷が批判されています。イーサリアムのようにPoS(Proof of Stake)へ移行する動きもありますが、依然としてビットコインが市場の大部分を占めている現状では、環境問題は無視できない論点です。

まとめ:不確実性の中の可能性

結論として、仮想通貨の将来は、大きな可能性と深刻な課題が共存する、非常に不確実なものです。技術革新と社会への浸透が進めば、現在の金融システムやインターネットのあり方を大きく変えるポテンシャルを秘めています。しかし、その過程では、規制の壁、技術的な障害、市場の過熱といった数多くのハードルを越えなければなりません。

投資家としては、熱狂や悲観に流されることなく、これらのポジティブな側面とネガティブな課題の両方を常に意識し、長期的な視点で情報を収集・分析し続ける姿勢が求められます。

仮想通貨レートの確認方法

仮想通貨の価格は24時間365日、常に変動しています。正確な投資判断を下すためには、信頼できる情報源からリアルタイムのレートを確認することが不可欠です。ここでは、初心者から上級者まで、目的に応じて利用できる主要なレート確認方法を3つ紹介します。

仮想通貨取引所の公式サイトやアプリ

仮想通貨の取引を始める上で、最も身近で基本的なレート確認方法が、利用している仮想通貨取引所の公式サイトやスマートフォンアプリです。

- メリット:

- 手軽さと即時性: 口座を開設していれば、ログインするだけですぐにリアルタイムの価格を確認できます。気になる銘柄の価格変動を見て、そのままスムーズに取引画面へ移行できるため、売買のタイミングを逃しにくいのが最大の利点です。

- プッシュ通知機能: 多くの取引所アプリでは、特定の銘柄が設定した価格に到達した際に知らせてくれる「価格アラート機能」が搭載されています。これにより、常にチャート画面に張り付いていなくても、重要な価格変動を把握できます。

- シンプルな表示: 初心者にも分かりやすいように、シンプルなチャートと現在の価格が表示されることが多く、直感的にレートを把握できます。

- 注意点:

- 価格差(スプレッド): 取引所が提示する価格には、「販売所」形式の場合、買値と売値の差である「スプレッド」が含まれています。また、取引所によっても若干の価格差が生じることがあります。

- 取扱銘柄の限定: 取引所によって扱っている仮想通貨の種類は異なります。マイナーなアルトコインのレートを確認したい場合は、その銘柄を取り扱っている取引所を探すか、後述する情報サイトを利用する必要があります。

まずは、自身がメインで利用する取引所のサイトやアプリで、主要銘柄の値動きに慣れることから始めると良いでしょう。

仮想通貨専門の情報サイト

より網羅的で詳細な情報を得たい場合には、仮想通貨専門の情報サイトが非常に役立ちます。 これらのサイトは、世界中の多数の取引所から価格データを集約し、市場全体の動向を把握するのに最適です。

代表的な情報サイトとして、CoinMarketCap(コインマーケットキャップ) や CoinGecko(コインゲッコー) などが世界中の投資家に利用されています。

- メリット:

- 網羅性: 数千から数万種類もの仮想通貨のデータを網羅しており、国内取引所では扱っていないようなマイナーなアルトコインのレートも確認できます。

- 客観的な価格: 多数の取引所の価格を平均化して表示するため、特定の取引所の価格に偏らない、市場全体のコンセンサスに近い価格を把握できます。

- 豊富な付加情報: 単なる価格だけでなく、時価総額ランキング、24時間の取引高、供給量、過去の価格データ、公式サイトやホワイトペーパーへのリンク、関連ニュースなど、投資判断に役立つ多角的な情報が一つにまとまっています。

- ポートフォリオ管理機能: 自身が保有している仮想通貨と数量を登録することで、資産全体の状況を一元管理できるポートフォリオ機能を提供しているサイトも多くあります。

情報収集のハブとして、これらの専門サイトをブックマークしておくことは、すべての仮想通貨投資家にとって必須と言えるでしょう。

チャート分析ツール

より本格的に価格分析を行いたい中級者から上級者向けのツールが、高機能なチャート分析ツールです。 代表的なものに TradingView(トレーディングビュー) があります。

- メリット:

- 高度なテクニカル分析: 移動平均線、MACD、RSI、ボリンジャーバンドといった多数のテクニカルインジケーターをチャート上に表示させ、専門的な分析ができます。これにより、市場のトレンドや売買のタイミングをより深く分析することが可能になります。

- 豊富な描画ツール: トレンドライン、フィボナッチ・リトレースメント、サポート/レジスタンスラインなどを自由にチャートへ描き込み、自分なりの分析や戦略を視覚化できます。

- カスタマイズ性と比較機能: 複数のチャートを同時に表示させたり、異なる銘柄(例えばビットコインとイーサリアム)や、仮想通貨と株価指数などを重ねて比較したりと、高度なカスタマイズが可能です。

- コミュニティ機能: 他のトレーダーが公開している分析やアイデアを閲覧したり、自身の分析を共有したりするソーシャル機能も充実しています。

- 注意点:

- 多機能であるため、初心者にとっては少し複雑に感じられるかもしれません。まずは取引所のシンプルなチャートに慣れ、テクニカル分析に興味が出てきたら、これらの専門ツールを試してみるのが良いでしょう。

これらの3つの方法を、自身の知識レベルや目的に合わせて使い分けることで、効率的かつ正確に仮想通貨のレートを把握し、より戦略的な投資活動を行うことができます。

仮想通貨取引を始める簡単3ステップ

仮想通貨に興味を持ち、実際に取引を始めてみたいと思った方のために、口座開設から購入までの流れを3つの簡単なステップに分けて解説します。近年は手続きがオンラインで完結し、以前よりも手軽に始められるようになっています。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

まず最初のステップは、仮想通貨取引所で自分専用の口座を開設することです。 日本国内には金融庁の認可を受けた複数の仮想通貨交換業者(取引所)があり、それぞれ特徴が異なります。取引所を選ぶ際には、以下のポイントを参考にすると良いでしょう。

- セキュリティ: 過去にハッキング被害がないか、二段階認証やコールドウォレット(オフラインでの資産管理)など、どのようなセキュリティ対策を講じているか。

- 取扱銘柄: ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄だけでなく、自分が興味のあるアルトコインを取り扱っているか。

- 手数料: 取引手数料、入出金手数料など、各種手数料がどのくらいかかるか。

- 使いやすさ: スマートフォンアプリや取引ツールの画面が見やすく、直感的に操作できるか。

取引所を決めたら、公式サイトから口座開設の手続きに進みます。一般的な流れは以下の通りです。

- メールアドレスとパスワードの登録: 指示に従い、アカウントを作成します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの個人情報を入力します。

- 本人確認: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの本人確認書類を提出します。 現在は、スマートフォンのカメラで書類と自身の顔を撮影するだけで完結する「オンライン本人確認(e-KYC)」が主流で、数時間から翌営業日には審査が完了します。

- 審査: 取引所による審査が行われます。

- 口座開設完了: 審査に通過すると、口座開設完了の通知が届き、取引を開始できるようになります。

② 日本円を入金する

口座開設が完了したら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。主な入金方法は以下の3つです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座へ、自分の銀行口座から振り込む最も一般的な方法です。振込手数料は自己負担となることが多いですが、取引所によっては提携銀行からの振込手数料が無料になる場合もあります。

- インターネットバンキング(クイック入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間リアルタイムで入金できる方法です。手数料が無料の場合が多く、即座に口座に反映されるため非常に便利です。

- コンビニ入金: 一部の取引所で対応している方法で、コンビニエンスストアの端末を操作して現金で入金します。手軽ですが、手数料が割高になる傾向があります。

自分の利用している銀行やライフスタイルに合わせて、最適な入金方法を選びましょう。入金が口座に反映されれば、いよいよ仮想通貨を購入する準備が整います。

③ 仮想通貨を購入する

日本円の入金が確認できたら、実際に仮想通貨を購入します。仮想通貨の購入方法には、主に「販売所」 と「取引所」 の2つの形式があります。

- 販売所形式:

- 仕組み: 仮想通貨取引所を相手に、提示された価格で売買する方法です。

- メリット: 操作画面が非常にシンプルで、「購入する」「売却する」ボタンを押すだけで簡単に取引ができます。仮想通貨取引が初めての方でも、迷うことなく購入できるでしょう。

- デメリット: 買値と売値の間に「スプレッド」 と呼ばれる価格差が設定されており、これが実質的な手数料となります。スプレッドは取引所形式の手数料に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所形式:

- 仕組み: 売りたい人と買いたい人が集まり、お互いの希望価格で直接売買する方法です。株式取引のように「板(いた)」と呼ばれる売買の注文一覧を見ながら取引します。

- メリット: 販売所に比べて手数料(スプレッドを含む)が安く済むことが最大の利点です。価格を指定して注文する「指値注文」も利用できるため、自分の希望する価格で取引しやすくなります。

- デメリット: 板情報や注文方法を理解する必要があるため、初心者には少し難しく感じられるかもしれません。

おすすめの始め方としては、まず販売所で少額(数百円〜数千円程度)を購入してみて、取引の流れや値動きの感覚を掴むことから始めるのが良いでしょう。取引に慣れてきて、よりコストを抑えて取引したいと思うようになったら、取引所形式に挑戦してみるのがスムーズです。

仮想通貨取引を始める前に知っておきたい注意点

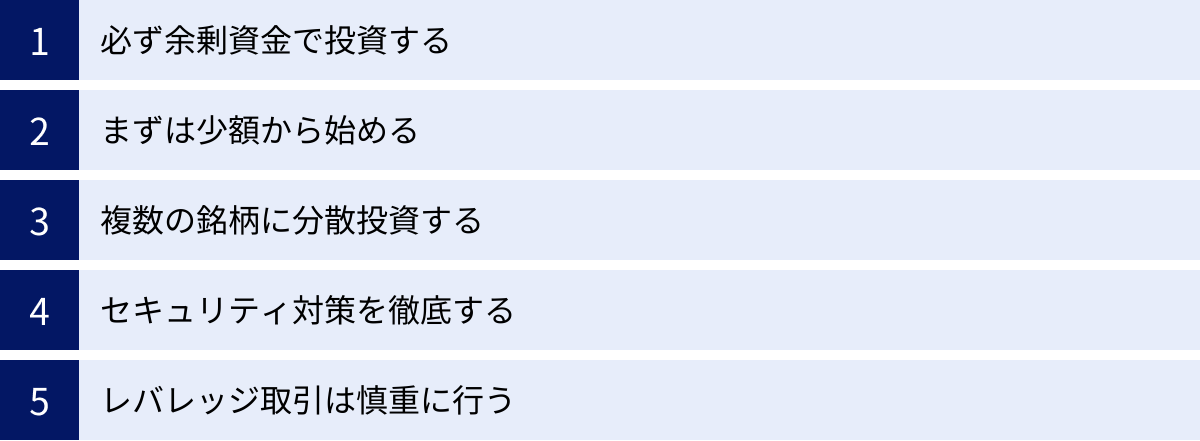

仮想通貨は大きな利益をもたらす可能性がある一方で、高いリスクも伴います。大切な資産を守り、長期的に市場と付き合っていくために、取引を始める前に必ず理解しておきたい5つの重要な注意点があります。

必ず余剰資金で投資する

これは仮想通貨に限らず、すべての投資における鉄則ですが、投資は必ず「余剰資金」で行ってください。 余剰資金とは、日々の生活費、近い将来に使う予定のあるお金(学費、住宅購入資金など)、万が一のための緊急資金などを除いた、「当面使う予定がなく、最悪の場合なくなっても生活に支障が出ないお金」 のことです。

仮想通貨の価格は非常に変動が激しく、短期間で価値が半分以下になることも珍しくありません。もし生活費や借金で投資をしてしまうと、価格が下落した際に冷静な判断ができなくなります。「損失を取り返さなければ」という焦りから、さらにリスクの高い取引に手を出してしまったり、本来売るべきではないタイミングで狼狽売りしてしまったりと、合理的な判断を失いがちです。

精神的な余裕を持って投資に臨むためにも、まずは失っても許容できる範囲の金額から始めることが、失敗しないための第一歩です。

まずは少額から始める

仮想通貨と聞くと、まとまった資金が必要なイメージを持つかもしれませんが、現在、国内のほとんどの取引所では数百円から数千円といった非常に少額から仮想通貨を購入できます。

最初から大きな金額を投じるのは避け、まずはこの少額取引の仕組みを利用しましょう。目的は、利益を出すことではなく、以下の点を実践的に学ぶことです。

- 取引ツールの使い方(買い方、売り方)

- 価格が実際にどれくらい変動するのかという感覚

- 日本円の入金から仮想通貨の購入、売却、そして出金までの一連の流れ

- 自身のリスク許容度(どれくらいの含み損まで精神的に耐えられるか)

実際に自分のお金で取引を経験することで、本や記事を読むだけでは得られない生きた知識が身に付きます。 少額で経験を積み、自信がついてから、徐々に投資額を増やしていくのが賢明なアプローチです。

複数の銘柄に分散投資する

「卵は一つのカゴに盛るな」という投資の有名な格言があります。これは、すべての資産を一つの対象に集中させると、それがダメになった時にすべてを失ってしまうため、複数の対象に分けてリスクを分散させるべきだ、という教えです。

これは仮想通貨投資においても同様です。将来性を信じて一つのアルトコインに全資産を投じた場合、もしそのプロジェクトがハッキング被害に遭ったり、開発が頓挫したりすれば、資産価値がゼロになる可能性もあります。

リスクを低減するためには、複数の銘柄に資金を分散させることが重要です。 具体的なポートフォリオの例としては、以下のようなものが考えられます。

- 安定軸: 時価総額が大きく、市場の基盤となっているビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH) に資産の大部分(例:60〜80%)を割り当てる。

- 成長軸: 将来の成長が期待できる、異なる分野の有力なアルトコイン(例:SOL, ADA, XRPなど)に、残りの資金を少しずつ配分する。

このように分散投資を行うことで、ある銘柄が大きく下落しても、他の銘柄がその損失をカバーしてくれる可能性があり、ポートフォリオ全体の値動きを安定させることができます。

セキュリティ対策を徹底する

仮想通貨はデジタルな資産であり、一度盗まれてしまうと取り返すことはほぼ不可能です。取引所のセキュリティだけでなく、自分自身の資産を守るための自己防衛策を徹底する必要があります。最低限、以下の対策は必ず行いましょう。

- パスワードの強化: 他のサービスで使っているパスワードを使い回さず、英数字と記号を組み合わせた、長く複雑な独自のパスワードを設定します。

- 二段階認証(2FA)の設定: これは最も重要なセキュリティ対策の一つです。 IDとパスワードに加えて、スマートフォンアプリ(Google Authenticatorなど)で生成される一度きりの確認コードを入力しないとログインや送金ができないようにする仕組みです。万が一パスワードが漏洩しても、不正アクセスを大幅に防ぐことができます。

- フィッシング詐欺への注意: 取引所を装った偽のメールやSMSに記載されたリンクを安易にクリックしないようにしましょう。公式サイトは必ずブックマークからアクセスする習慣をつけましょう。

- 資産の保管: 多額の資産を長期間保有する場合は、オンライン上にある取引所のウォレットだけでなく、オフラインで保管できる「ハードウェアウォレット」 の利用も検討しましょう。

レバレッジ取引は慎重に行う

仮想通貨取引には、手元の資金(証拠金)を担保に、その何倍もの金額の取引ができる「レバレッジ取引」 があります。例えば、10万円の証拠金で2倍のレバレッジをかければ、20万円分の取引ができます。

少ない資金で大きな利益を狙える可能性がある一方、損失も同様に拡大する非常にハイリスク・ハイリターンな手法です。予想と反対の方向に価格が動くと、損失が証拠金を上回り、「追証(おいしょう)」と呼ばれる追加の証拠金の入金を求められたり、強制的にポジションが決済される「ロスカット」が発生したりするリスクがあります。

レバレッジ取引は、相場の知識とリスク管理のスキルを十分に備えた上級者向けの取引手法です。初心者のうちは、まずは自己資金の範囲内で行う「現物取引」に専念し、市場の経験を積むことを強く推奨します。

仮想通貨レートに関するよくある質問

ここでは、仮想通貨のレートに関して、特に初心者の方が抱きやすい疑問についてQ&A形式で解説します。

仮想通貨の価格が急に上がったり下がったりするのはなぜですか?

仮想通貨の価格が株式など他の資産に比べて激しく変動(ボラティリティが高い)するのには、いくつかの理由が複合的に絡み合っています。

- 市場規模がまだ比較的小さいから:

株式市場や為替市場に比べると、仮想通貨市場全体の規模はまだ小さいです。そのため、機関投資家のような大口の投資家がまとまった金額の売買を行うだけで、価格が大きく動いてしまいます。 小さな池に大きな石を投げ込むと、大きな波紋が広がるのと同じ原理です。 - 24時間365日取引されているから:

株式市場のように取引時間が決まっておらず、世界中のどこかで常に取引が行われています。そのため、日本が夜中の間に海外で大きなニュースが出たり、重要な経済指標が発表されたりすると、朝起きた時には価格が大きく変動しているということが起こり得ます。 - 規制やニュースに敏感だから:

「仮想通貨のレート(価格)が変動する7つの要因」でも解説した通り、仮想通貨はまだ新しい資産であるため、各国の法規制の動向、技術的なアップデートのニュース、著名人の発言といった外部要因に価格が非常に敏感に反応します。 ポジティブなニュースが出れば買いが殺到し(FOMO)、ネガティブなニュースが出れば売りが殺到する(FUD)という、投資家心理の振れが価格変動を増幅させます。 - 実体経済との結びつきがまだ弱いから:

企業の株式であれば、その価値は業績や配当といった明確な裏付けがあります。しかし、多くの仮想通貨はまだ実社会でのユースケース(実用例)が限定的であり、その価値の大部分が「将来への期待」 に依存しています。この期待は非常に移ろいやすく、市場の雰囲気によって大きく変化するため、価格が不安定になりやすいのです。

これらの要因が組み合わさることで、仮想通貨特有の激しい価格変動が生まれています。

仮想通貨の価格は今後どうなりますか?

これは誰もが知りたい質問ですが、残念ながら「誰にも未来の価格を正確に予測することはできない」 というのが唯一の正しい答えです。専門家やアナリストも様々な予測を出していますが、それらはあくまで過去のデータや現在の状況に基づいた一つの見解に過ぎず、外れることも多々あります。

しかし、価格を予測するのではなく、将来性を考える上で考慮すべきポイントはあります。

- ポジティブなシナリオ:

ビットコインETFの承認を皮切りに、機関投資家の資金が本格的に流入し、市場の信頼性と規模が拡大していく可能性があります。また、DeFiやNFT、Web3.0といった分野でブロックチェーン技術の社会実装が進み、実需が生まれることで、関連する仮想通貨の価値が長期的に上昇していくという見方です。 - ネガティブなシナリオ:

世界各国で予期せぬ厳しい規制が導入されたり、大規模なハッキング事件が再び発生したりすることで、市場が大きく冷え込むリスクも常に存在します。また、世界的な金融引き締めが続けば、リスク資産である仮想通貨から資金が流出し、長期的な低迷期に入る可能性も考えられます。

重要なのは、どちらか一方のシナリオを妄信するのではなく、常に両方の可能性を視野に入れておくことです。 仮想通貨は高いリターンが期待できる一方で、大きなリスクも伴う資産クラスです。投資を行う際は、必ずご自身の判断と責任において、失っても問題ない余剰資金の範囲で行うようにしてください。そして、特定の情報源を鵜呑みにせず、様々な角度から情報を収集し、学び続ける姿勢が何よりも大切です。