イーサリアム(Ethereum)は、ビットコインに次ぐ時価総額を誇る暗号資産(仮想通貨)であり、世界中の投資家から注目を集めています。しかし、その価格は日々大きく変動するため、投資で利益を上げるには、将来の価格動向を予測するスキルが不可欠です。その強力な武器となるのが「チャート分析」です。

チャートは、過去の価格の動きを視覚的に表現したものであり、投資家たちの心理や市場のエネルギーが凝縮されています。このチャートを正しく読み解くことで、相場のトレンドや転換点を見極め、より精度の高い投資判断を下せるようになります。

この記事では、イーサリアム投資を始めたいと考えている初心者の方から、すでに取引を始めているものの、なかなか成果が出ないという方までを対象に、チャート分析の基本から応用までを網羅的に解説します。

具体的には、イーサリアムというプロジェクトの根幹にある価値から説き起こし、チャートの基本的な見方、プロのトレーダーも活用するテクニカル指標、そして将来の価格を左右する重要な要因(ファンダメンタルズ)まで、多角的な視点からイーサリアムの価格予想のコツを紐解いていきます。

本記事を最後まで読めば、イーサリアムのチャートを見て「何が起きているのか」「次にどう動く可能性が高いのか」を自分自身で考え、自信を持って取引に臨むための知識が身につくでしょう。

目次

イーサリアム(ETH)とは

イーサリアムのチャート分析を深く理解するためには、まずイーサリアムがどのような暗号資産なのか、その本質的な価値を知ることが重要です。イーサリアムは単なる「デジタル通貨」ではなく、ブロックチェーン技術を活用した革新的なプラットフォームとしての側面を持っています。このプラットフォームとしての機能が、イーサリアムの価値と将来性を支える根幹となっています。

スマートコントラクトを実装したプラットフォーム

イーサリアムの最大の特徴は、「スマートコントラクト」という機能をブロックチェーン上に実装したことです。

スマートコントラクトとは、あらかじめ決められたルールや条件に従って、契約内容を自動的に実行するプログラムのことを指します。従来の契約では、契約書を作成し、弁護士や銀行といった第三者の仲介者を介して履行を確認する必要がありました。しかし、スマートコントラクトを利用すれば、これらのプロセスをすべてプログラムによって自動化し、仲介者なしで契約を安全かつ確実に実行できます。

例えば、「AさんがBさんに1ETHを送金したら、Bさんが保有するデジタルアートの所有権がAさんに自動で移転する」といった契約を考えてみましょう。この契約をスマートコントラクトとしてイーサリアムのブロックチェーン上に記録しておけば、Aさんの送金が確認された瞬間に、第三者の介入なしで所有権の移転が自動的に実行されます。この取引記録はブロックチェーンに刻まれるため、改ざんすることは極めて困難です。

このスマートコントラクトという革新的な技術基盤があるからこそ、イーサリアム上では様々なDApps(Decentralized Applications:分散型アプリケーション)が開発・実行されています。DAppsは、特定の中央管理者が存在しないアプリケーションであり、ユーザー同士が直接やり取りできる透明性の高いサービスを実現します。

イーサリアム上で展開されるDAppsの代表例が、DeFi(Decentralized Finance:分散型金融)とNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)です。

- DeFi(分散型金融): 銀行や証券会社といった従来の金融機関を介さずに、暗号資産の貸し借り(レンディング)、交換(DEX:分散型取引所)、保険などの金融サービスを利用できる仕組みです。これらのサービスはすべてスマートコントラクトによって自動で実行されるため、低コストで透明性の高い金融取引が可能になります。

- NFT(非代替性トークン): デジタルアートやゲーム内アイテム、会員権などに唯一無二の価値を持たせるための技術です。ブロックチェーン上に所有権や取引履歴が記録されるため、デジタルデータであっても「本物であること」を証明できます。

このように、イーサリアムはスマートコントラクトを核として、金融からアート、ゲームに至るまで、様々な分野で新しい経済圏(エコシステム)を構築しています。イーサリアムのネイティブトークンである「ETH」は、このプラットフォームを利用するための手数料(ガス代)として支払われるため、イーサリアム上で動くDAppsが活発になるほど、ETHの需要も高まり、その価値が上昇するという構造になっています。

ビットコインとの違い

イーサリアムを理解する上で、しばしば比較対象となるのが、世界で初めての暗号資産であるビットコイン(BTC)です。両者は同じブロックチェーン技術を利用していますが、その目的や設計思想は大きく異なります。

ビットコインが「価値の保存」や「送金手段」を目的としたデジタル・ゴールド(金)のような存在であるのに対し、イーサリアムは「DAppsを構築・実行するためのプラットフォーム」であり、その上で使われる燃料(ガス)がETHであると考えると分かりやすいでしょう。

両者の主な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | イーサリアム(ETH) | ビットコイン(BTC) |

|---|---|---|

| 主な目的 | DApps(分散型アプリ)の実行プラットフォーム | P2Pの電子決済システム、価値の保存手段 |

| スマートコントラクト | 高度な機能を実装可能 | 限定的なスクリプト機能のみ |

| ブロック生成時間 | 約12秒 | 約10分 |

| コンセンサスアルゴリズム | プルーフ・オブ・ステーク(PoS) | プルーフ・オブ・ワーク(PoW) |

| 発行上限 | 上限なし(ただし供給量は調整される) | 2,100万枚 |

| 活用事例 | DeFi、NFT、ブロックチェーンゲームなど | 決済、価値保存(デジタル・ゴールド) |

特に重要な違いは、やはりスマートコントラクトの有無です。ビットコインのブロックチェーンにも簡易的なプログラムを記録する機能はありますが、イーサリアムのように複雑な条件分岐を持つ契約を自動実行することはできません。この柔軟性の高さが、イーサリアムを単なる暗号資産に留まらない「ワールド・コンピュータ(世界中で共有されるコンピュータ)」たらしめている理由です。

また、コンセンサスアルゴリズムの違いも重要です。2022年の大型アップデート「The Merge」により、イーサリアムは従来のビットコインと同じプルーフ・オブ・ワーク(PoW)から、プルーフ・オブ・ステーク(PoS)へと移行しました。PoWが大量の計算(電力)を消費してブロックを生成するのに対し、PoSはETHの保有量に応じてブロック生成の権利が与えられる仕組みです。これにより、イーサリアムは消費電力を99%以上削減し、環境負荷を大幅に低減しました。参照:Ethereum.org

このPoSへの移行は、ETHの需給にも影響を与えています。ステーキング(PoSに参加するためにETHを預け入れること)されたETHは市場での流通量が減るため、売り圧力が低下する要因となります。さらに、取引手数料の一部がバーン(焼却)される仕組みも導入されており、イーサリアムネットワークの利用が活発になれば、新規発行量を上回るETHが焼却され、総供給量が減少する「デフレ資産」となる可能性も秘めています。

このように、イーサリアムはビットコインとは異なる独自の価値提案を持っており、その将来性はプラットフォームとしての発展に大きく依存しています。この点を理解しておくことが、チャートの向こう側にある本質的な価値を見極め、長期的な視点で投資判断を下すための第一歩となります。

イーサリアムのリアルタイムチャート

イーサリアムの取引を行う上で、リアルタイムチャートは欠かせないツールです。リアルタイムチャートは、イーサリアムの現在の価格はもちろん、過去から現在に至るまでの価格の軌跡を視覚的に示してくれます。このチャートを見ることによって、投資家は市場の「今」を瞬時に把握し、次のアクションを決定するための情報を得ることができます。

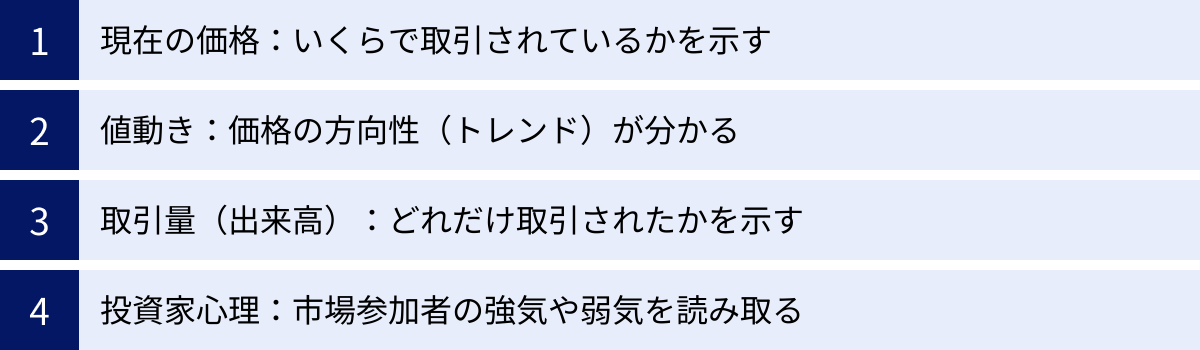

リアルタイムチャートは、主に以下の情報を提供してくれます。

- 現在の価格: 今、イーサリアムがいくらで取引されているかを示します。

- 値動き: 価格が上昇しているのか、下落しているのか、あるいは横ばいなのか、その方向性(トレンド)が分かります。

- 取引量(出来高): 特定の期間内にどれくらいの量のイーサリアムが取引されたかを示します。取引量が多いほど、その価格帯での市場参加者の関心が高いことを意味し、トレンドの信頼性を測る上で重要な指標となります。

- 投資家心理: ローソク足の形やチャートパターンから、市場に参加している人々の強気(買い意欲)や弱気(売り意欲)といった心理状態を読み取ることができます。

これらの情報は、暗号資産取引所(Coincheck、bitFlyerなど)の公式サイトやアプリ、あるいは高機能チャートツールである「TradingView」などで確認できます。特にTradingViewは、多彩な描画ツールやテクニカル指標を利用できるため、本格的なチャート分析を行いたいトレーダーに広く利用されています。

リアルタイムチャートを常に確認する習慣をつけることは、市場の温度感を肌で感じ、突発的な価格変動にも迅速に対応するための基本です。 次のセクションからは、このリアルタイムチャートを具体的にどのように読み解いていけばよいのか、その基本的な見方を詳しく解説していきます。

【初心者向け】イーサリアムチャートの基本的な見方

イーサリアムのチャートを初めて見た方は、カラフルな棒や線が並んでいるだけで、何を示しているのか分からず戸惑うかもしれません。しかし、基本的な構成要素の意味さえ理解すれば、誰でもチャートから豊富な情報を読み取れるようになります。ここでは、チャート分析の第一歩として最も重要な「ローソク足」と「時間足」について解説します。

ローソク足で値動きを読む

チャートで価格の動きを表すために最も一般的に使われるのが「ローソク足」です。ローソク足は、一定期間(後述する「時間足」で設定)の「始値」「終値」「高値」「安値」という4つの価格(四本値)を1本のローソクのような形で表現したものです。この1本を見るだけで、その期間の値動きの強弱や方向性を直感的に把握できます。

陽線と陰線が示す意味

ローソク足は、その期間の始値(はじめね:期間が始まった時点の価格)と終値(おわりね:期間が終わった時点の価格)の関係によって、大きく2種類に分けられます。

- 陽線(ようせん): 終値が始値よりも高い場合に表示されます。価格が上昇して終わったことを意味し、買いの勢いが強かったことを示唆します。一般的に、白や緑色で表示されることが多いです。

- 陰線(いんせん): 終値が始値よりも低い場合に表示されます。価格が下落して終わったことを意味し、売りの勢いが強かったことを示唆します。一般的に、黒や赤色で表示されることが多いです。

例えば、日足チャートで陽線が出ていれば「その日は始値より高い価格で取引を終えた(1日で価格が上昇した)」、陰線が出ていれば「その日は始値より安い価格で取引を終えた(1日で価格が下落した)」と判断できます。陽線が連続すれば上昇トレンド、陰線が連続すれば下降トレンドが発生している可能性が高いと見ることができます。

実体とヒゲから分かること

ローソク足は、「実体(じったい)」と呼ばれる太い四角形の部分と、そこから上下に伸びる「ヒゲ(ひげ)」と呼ばれる細い線で構成されています。

- 実体: 始値と終値の間の価格帯を示します。実体が長いほど、その期間の値動きが大きかったこと、つまり買い(陽線の場合)または売り(陰線の場合)の勢いが非常に強かったことを意味します。逆に実体が短い場合は、始値と終値が近かったことを示し、相場に勢いがなく、方向性が定まっていない「迷い」の状態を示唆します。

- ヒゲ: 高値(たかね:期間中の最高価格)と安値(やすね:期間中の最安価格)を示します。

- 上ヒゲ: 実体の上部に伸びる線で、その先端が期間中の最高値を示します。上ヒゲが長い陽線は、一度は大きく上昇したものの、売りに押されて終値が下がったことを意味し、上昇の勢いが弱まっている可能性を示唆します。

- 下ヒゲ: 実体の下部に伸びる線で、その先端が期間中の最安値を示します。下ヒゲが長い陰線は、一度は大きく下落したものの、買い支えられて終値が上がったことを意味し、下落の勢いが弱まり、反発の可能性を示唆します。

例えば、「下ヒゲが長い陽線」は、一度大きく売られたものの、それを上回る強い買い圧力で価格を押し戻し、さらに始値を超えて上昇したことを示します。これは非常に強い買いサインとして解釈されることがあります。このように、実体とヒゲの長さや組み合わせを分析することで、その期間における投資家たちの攻防をより詳細に読み解くことができるのです。

時間足の種類と使い分け方

ローソク足1本が示す期間のことを「時間足(じかんあし)」と呼びます。チャート分析ツールでは、この時間足を自由に変更できます。例えば、「5分足」に設定すればローソク足1本が5分間の値動きを、「日足(ひあし)」に設定すれば1本が1日の値動きを表します。

どの時間足を見るかによって、分析の対象となる期間や取引スタイルが大きく異なります。

短期トレード向けの短い時間足

- 代表的な時間足: 1分足、5分足、15分足、30分足など

- 適した取引スタイル: スキャルピング(数秒~数分で売買を繰り返す)、デイトレード(1日のうちに売買を完結させる)

短い時間足は、細かな価格変動をリアルタイムで追跡するのに適しています。 これにより、エントリーや決済のタイミングをより精密に計ることができます。例えば、デイトレーダーは15分足や1時間足でその日の大きな流れを掴みつつ、5分足や1分足で最適なエントリーポイントを探す、といった使い方をします。

ただし、注意点もあります。短い時間足は、ノイズ(本質的でない偶発的な値動き)が多く、「ダマシ」と呼ばれる偽の売買サインが出やすい傾向があります。例えば、5分足で一時的に上昇したように見えても、日足レベルでは依然として下降トレンドの真っ只中であることは珍しくありません。短期足だけで判断すると、大きなトレンドに逆らった取引をしてしまい、損失を被るリスクが高まります。

長期的な傾向を見る長い時間足

- 代表的な時間足: 1時間足、4時間足、日足、週足、月足など

- 適した取引スタイル: スイングトレード(数日~数週間で売買)、長期投資

長い時間足は、相場の大きな方向性、つまり「トレンド」を把握するのに非常に有効です。 日足や週足を見ることで、現在が上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、あるいは方向感のないレンジ相場(ボックス相場)なのかを判断できます。

長い時間足は短い時間足に比べてノイズが少なく、一度形成されたトレンドは継続しやすいという特徴があります。そのため、テクニカル指標のサインの信頼性も高まります。例えば、日足で確認されたサポートラインやレジスタンスラインは、多くの市場参加者に意識されるため、強力な節目として機能する傾向があります。

チャート分析の基本は、まず長い時間足で大きな森(トレンド)を確認し、次に短い時間足で木(エントリータイミング)を見るという「マルチタイムフレーム分析」です。 例えば、週足と日足で上昇トレンドを確認した上で、4時間足や1時間足で押し目(一時的な下落)を狙って買いを入れる、といった戦略が王道です。初心者はまず日足や週足で相場全体の流れを掴む練習から始めることをお勧めします。

イーサリアムのチャート分析でよく使うテクニカル指標

ローソク足と時間足の見方を理解したら、次はいよいよ「テクニカル指標」の活用です。テクニカル指標とは、過去の価格や取引量のデータをもとに、将来の価格動向を予測するために考案された分析ツールです。数多くの指標が存在しますが、ここでは世界中のトレーダーが利用している代表的な5つの指標を紹介します。これらを組み合わせることで、分析の精度を格段に向上させることができます。

移動平均線(MA)

移動平均線(Moving Average, MA)は、一定期間の価格の終値の平均値を結んで線にしたもので、トレンドの方向性や強さを視覚的に把握するための最も基本的で重要な指標です。

- 見方・使い方:

- トレンドの方向: 価格が移動平均線より上にあれば上昇トレンド、下にあれば下降トレンドと判断するのが基本です。線の傾きが急であるほど、トレンドが強いことを示します。

- サポートとレジスタンス: 上昇トレンドでは移動平均線が支持線(サポートライン)として、下降トレンドでは抵抗線(レジスタンスライン)として機能することがよくあります。価格が移動平均線まで下がってきたところが押し目買いの、上がってきたところが戻り売りのポイントとして意識されます。

- ゴールデンクロスとデッドクロス: 短期移動平均線が長期移動平均線を下から上に突き抜けることを「ゴールデンクロス」と呼び、強い買いサインとされます。逆に、短期線が長期線を上から下に突き抜けることを「デッドクロス」と呼び、強い売りサインとされます。一般的に、日足チャートでのゴールデンクロス・デッドクロスは多くの市場参加者が注目します。

移動平均線には、単純移動平均線(SMA)や指数平滑移動平均線(EMA)などの種類があります。EMAは直近の価格に比重を置くため、SMAよりも価格変動への反応が早いという特徴があります。

MACD(マックディー)

MACD(Moving Average Convergence Divergence)は、2本の移動平均線(EMA)を用いて、トレンドの転換、強さ、そして売買のタイミングを捉えようとするテクニカル指標です。トレンド系の指標でありながら、オシレーター(振り子)的な性質も持ち合わせています。

MACDは主に「MACDライン」「シグナルライン」「ヒストグラム」の3つの要素で構成されます。

- 見方・使い方:

- クロスによる売買サイン: MACDラインがシグナルラインを下から上に突き抜ける「ゴールデンクロス」は買いサイン、上から下に突き抜ける「デッドクロス」は売りサインとされます。移動平均線のクロスよりも早くサインが出やすいのが特徴です。

- 0ラインとの関係: MACDラインとシグナルラインが0ラインより上にあるときは上昇トレンドが強い状態、下にあるときは下降トレンドが強い状態と判断できます。

- ダイバージェンス: 価格は高値を更新しているのに、MACDの高値は切り下がっている状態(弱気のダイバージェンス)は、上昇の勢いが弱まっており、トレンド転換が近いことを示唆します。逆に、価格は安値を更新しているのに、MACDの安値は切り上がっている状態(強気のダイバージェンス)は、下落の勢いが弱まっていることを示唆し、買いのサインとされることがあります。ダイバージェンスは、トレンドの転換を早期に察知するための非常に強力なシグナルです。

RSI(相対力指数)

RSI(Relative Strength Index)は、「買われすぎ」か「売られすぎ」か、相場の過熱感を示すオシレーター系の代表的な指標です。0%から100%の間で推移し、一般的に以下の水準が目安とされます。

- RSIが70%~80%以上: 買われすぎの状態。価格が反転して下落する可能性を示唆し、売りのサインと見なされることがあります。

- RSIが20%~30%以下: 売られすぎの状態。価格が反転して上昇する可能性を示唆し、買いのサインと見なされることがあります。

- 見方・使い方:

- 逆張り戦略: 上記の「買われすぎで売り」「売られすぎで買い」という逆張りのシグナルとして利用するのが最も一般的です。

- ダイバージェンス: MACDと同様に、RSIでもダイバージェンスは重要なサインとなります。価格が高値を更新しているのにRSIが70%以下で高値を切り下げている場合は、上昇の勢いが衰えていることを示し、売りのサインです。逆に、価格が安値を更新しているのにRSIが30%以上で安値を切り上げている場合は、買いのサインとされます。

- 注意点: RSIは、価格が一定の範囲で上下するレンジ相場では非常に有効ですが、強いトレンドが発生している相場(上昇し続ける、または下落し続ける)では、70%以上に張り付いたり、30%以下に張り付いたりして機能しにくくなるという弱点があります。そのため、移動平均線などで大きなトレンドを確認した上で利用することが重要です。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドは、移動平均線とその上下に統計学の標準偏差(σ:シグマ)を用いて描画した線で構成される指標です。価格の変動幅(ボラティリティ)を視覚的に捉えることができます。

バンドは通常、中央の移動平均線と、その上下に±1σ、±2σ、±3σの線で描画されます。統計学上、価格は以下の確率でバンド内に収まるとされています。

- ±1σの範囲内に収まる確率: 約68.3%

- ±2σの範囲内に収まる確率: 約95.4%

- ±3σの範囲内に収まる確率: 約99.7%

- 見方・使い方:

- スクイーズとエクスパンション: バンドの幅が狭くなる状態を「スクイーズ」と呼び、市場のエネルギーが溜まっている状態を示します。スクイーズの後には、価格が大きく動く「エクスパンション」(バンドの幅が急拡大する)が起こりやすく、トレンド発生の予兆とされます。

- バンドウォーク: 強いトレンドが発生すると、価格が+2σの線に沿って上昇したり(上昇バンドウォーク)、-2σの線に沿って下落したり(下降バンドウォーク)することがあります。これはトレンド継続の非常に強いサインであり、安易な逆張りは危険です。

- 逆張りシグナル: ボラティリティが低いレンジ相場で、価格が±2σや±3σのラインにタッチしたときは、行き過ぎた動きと判断し、反転を狙う逆張りの目安として利用できます。

一目均衡表

一目均衡表は、都々平警察署の商況部長であった細田悟一氏が「一目山人」のペンネームで発表した日本発のテクニカル指標です。移動平均線などとは異なり、「時間」という概念を重視しているのが特徴で、相場の強弱や方向性、転換点を一目で把握できるように設計されています。

「転換線」「基準線」「先行スパン1」「先行スパン2」「遅行スパン」という5つの線で構成されており、特に先行スパン1と2で囲まれた領域は「雲(抵抗帯)」と呼ばれ、重要な役割を果たします。

- 見方・使い方:

- 雲の役割: 価格が雲の上にあるときは相場が強く、雲は支持帯(サポート)として機能します。逆に、価格が雲の下にあるときは相場が弱く、雲は抵抗帯(レジスタンス)として機能します。雲が厚いほど、その支持・抵抗は強力であるとされます。

- 三役好転: 以下の3つの条件が揃った状態を「三役好転」と呼び、非常に強い買いサインとされます。

- 転換線が基準線を上抜ける(好転)

- 遅行スパンがローソク足を上抜ける(好転)

- 価格が雲を上抜ける(好転)

- 三役逆転: 上記とは逆の3つの条件が揃った状態を「三役逆転」と呼び、非常に強い売りサインとされます。

一目均衡表は非常に多くの情報を含んでいますが、まずは「雲と価格の位置関係」と「三役好転・三役逆転」を覚えるだけでも、相場の大きな流れを掴むのに役立ちます。

イーサリアムのこれまでの価格推移

テクニカル分析と並行して、イーサリアムが過去にどのような価格変動を経てきたのか、その歴史を理解することは、将来を予測する上で欠かせません。過去の価格変動の背景には、技術的な進歩、市場の熱狂、そしてその後の調整といった、様々な要因が絡み合っています。ここでは、イーサリアムの価格史を大きく3つの時期に分けて振り返ります。

2015年〜2017年:誕生からICOブームによる高騰

イーサリアムは2015年7月に正式にローンチされました。当初の価格は1ETHあたり1ドルにも満たない水準で、ごく一部の技術者や暗号資産愛好家のみが注目する存在でした。

潮目が大きく変わったのは2017年です。イーサリアムのスマートコントラクト機能を利用して、新しいプロジェクトが独自のトークンを発行し、資金調達を行う「ICO(Initial Coin Offering)」が世界的なブームとなりました。多くのICOプロジェクトでは、資金調達の際にイーサリアム(ETH)が使われたため、ETHへの需要が爆発的に増加しました。

このICOブームに乗り、イーサリアムの価格は急騰。2017年初頭には1ETHあたり10ドル前後で推移していましたが、年末には約750ドルにまで達し、年明けの2018年1月には一時1,400ドルを超える高値を記録しました。この時期は、イーサリアムが持つプラットフォームとしての潜在能力が初めて市場に広く認識され、熱狂的な期待感から価格が大きく上昇した時代と言えます。

2018年〜2020年:仮想通貨市場の停滞期

2017年の熱狂的なICOブームは、残念ながら長続きしませんでした。多くのICOプロジェクトが詐欺的であったり、計画倒れに終わったりしたことから、規制当局の監視が強化され、投資家の信頼は失墜しました。ICOバブルの崩壊とともに、暗号資産市場全体が冷え込み、「暗号資産の冬(Crypto Winter)」と呼ばれる長い停滞期に突入します。

イーサリアムの価格も例外ではなく、2018年末には100ドルを割り込む水準まで暴落しました。その後、2019年から2020年にかけても、価格は100ドルから300ドル程度のレンジで低迷を続けました。

しかし、この価格が低迷していた時期も、イーサリアムの開発者コミュニティは活動を止めていたわけではありませんでした。水面下では、スケーラビリティ問題の解決に向けた研究や、後のブームの礎となるDeFi(分散型金融)プロトコルの開発が着々と進められていました。この停滞期は、投機的な熱狂が冷め、技術的な基盤が固められた重要な準備期間であったと評価できます。

2021年〜現在:DeFi・NFTブームと市場の変動

2020年半ばから、市場の雰囲気は再び一変します。きっかけは、CompoundやAaveといったDeFiプロトコルが注目を集めた「DeFiサマー」です。イーサリアム上で構築された分散型金融サービスが実際に機能し、高い利回りを提供し始めると、多くの資金がDeFi市場に流入しました。DeFiを利用するためにはETHが必要となるため、ETHへの実需が再び高まり、価格を押し上げ始めました。

その勢いをさらに加速させたのが、2021年に到来したNFT(非代替性トークン)ブームです。デジタルアーティストBeepleの作品が約75億円で落札されたことを皮切りに、アート、ゲーム、コレクティブルなど様々な分野でNFTが爆発的な人気を博しました。OpenSeaをはじめとする主要なNFTマーケットプレイスはイーサリアム上で運営されており、NFTの取引が活発になるにつれて、手数料(ガス代)としてのETHの需要も急増しました。

このDeFiとNFTという2つの大きな波に乗り、イーサリアムの価格は再び史上最高値を更新。2021年11月には、1ETHあたり約4,800ドルという歴史的な高値を記録しました。

しかし、その後は世界的な金融引き締めやマクロ経済の悪化、暗号資産業界のネガティブなニュースなどを受けて、市場は再び調整局面に移行しました。一方で、2022年9月には、前述の通り、コンセンサスアルゴリズムをPoWからPoSへ移行する大型アップデート「The Merge」を成功させ、技術的な成熟度をさらに高めました。

現在、イーサリアムの価格は、マクロ経済の動向や後述する様々な要因に影響を受けながら変動を続けています。過去の推移を振り返ると、イーサリアムの価格は「技術的な革新」→「新たなユースケースの誕生」→「市場の熱狂と需要増」というサイクルを繰り返しながら、長期的に価値を高めてきたことが分かります。

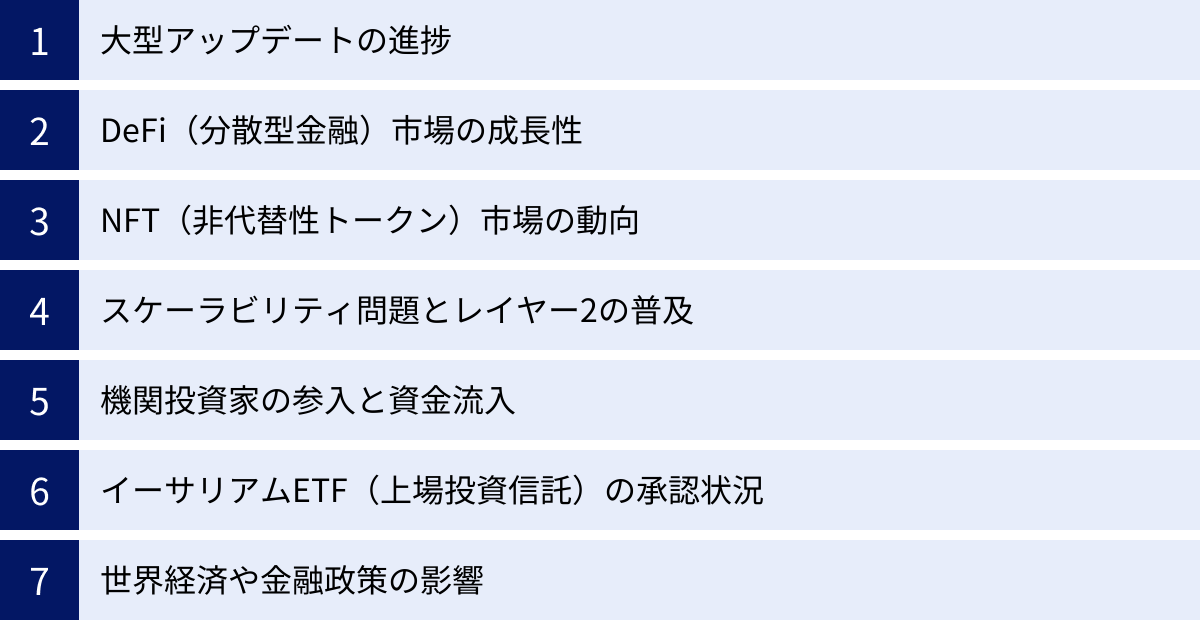

イーサリアムの今後の価格を予想する7つの重要ポイント

チャートに現れる価格の動きは、様々な要因(ファンダメンタルズ)を織り込んで形成されます。テクニカル分析で「いつ売買するか」のタイミングを計ると同時に、ファンダメンタルズ分析で「なぜ価格が動くのか」という背景を理解することは、より精度の高い未来予測に繋がります。ここでは、イーサリアムの今後の価格を左右する7つの重要なポイントを解説します。

① 大型アップデートの進捗

イーサリアムは今もなお発展途上のプロジェクトであり、継続的なアップデートが計画されています。特に、スケーラビリティ(処理能力)、セキュリティ、持続可能性を向上させるためのロードマップは価格に大きな影響を与えます。

「The Merge」の成功は大きなマイルストーンでしたが、今後の重要なアップデートとして「シャーディング(Danksharding)」が控えています。これは、データベースを分割して並列処理することで、トランザクションの処理能力を飛躍的に向上させ、ガス代を大幅に削減することを目的としています。このアップデートが成功すれば、イーサリアムはより多くのユーザーとアプリケーションを抱えることが可能になり、プラットフォームとしての価値が格段に高まると期待されています。アップデートの進捗状況や成功は、市場の期待感を高め、価格のポジティブな要因となります。

② DeFi(分散型金融)市場の成長性

前述の通り、イーサリアムはDeFiエコシステムの中心的な基盤です。したがって、DeFi市場全体の成長は、ETHの需要と価値に直結します。

注目すべき指標はTVL(Total Value Locked)、つまりDeFiプロトコルに預け入れられている資産の総額です。TVLが増加しているということは、それだけ多くのユーザーがDeFiを利用し、資金を投じていることを意味します。DeFi市場が拡大し、新しい金融サービスが次々と生まれることで、基盤となるイーサリアムネットワークの利用価値も高まり、ETH価格の上昇圧力となるでしょう。

③ NFT(非代替性トークン)市場の動向

NFT市場もまた、イーサリアムの価格を左右する重要な要素です。NFTの作成(ミント)や売買には、手数料としてETHが支払われます。そのため、NFT市場が活況を呈すれば、ETHの需要が増加し、価格を押し上げる要因となります。

大手企業や有名ブランドがNFT市場に参入したり、新しい形のNFT活用法(ゲーム、チケット、会員権など)が普及したりするニュースは、市場の関心を引きつけます。NFT市場の取引量やアクティブユーザー数の増減は、ETHの短期的な価格変動にも影響を与えるため、継続的なウォッチが必要です。

④ スケーラビリティ問題とレイヤー2の普及

イーサリアムが抱える長年の課題が「スケーラビリティ問題」です。これは、利用者が増えることで取引の処理が追いつかなくなり、手数料(ガス代)が高騰したり、取引の承認に時間がかかったりする問題です。

この問題を解決するために登場したのが「レイヤー2(L2)スケーリングソリューション」です。レイヤー2は、イーサリアム本体(レイヤー1)のセキュリティを借りながら、取引の一部をオフチェーン(イーサリアムの外)で高速かつ安価に処理する技術です。代表的なL2プロジェクトには、Optimism、Arbitrum、zkSyncなどがあります。

レイヤー2が普及し、多くのユーザーやDAppsがL2上で活動するようになれば、イーサリアムエコシステム全体のスループットが向上し、ユーザー体験が大幅に改善されます。 これは、イーサリアムの長期的な成長にとって不可欠であり、L2の発展はETHの価値を間接的に高める重要な要因です。

⑤ 機関投資家の参入と資金流入

近年、ヘッジファンドや資産運用会社、事業会社といった「機関投資家」が、ポートフォリオの一部としてイーサリアムをはじめとする暗号資産を組み入れる動きが活発化しています。

機関投資家が市場に参入することは、2つの大きな意味を持ちます。一つは、巨額の資金が市場に流入することによる直接的な価格上昇効果です。もう一つは、市場の信頼性と正当性を高める効果です。伝統的な金融機関がイーサリアムを資産として認めることで、より多くの個人投資家が安心して市場に参加できるようになり、市場の裾野が広がります。

⑥ イーサリアムETF(上場投資信託)の承認状況

機関投資家の参入と関連して、最も注目されているイベントの一つが「イーサリアム現物ETF」の承認です。ETFは証券取引所に上場する投資信託であり、投資家は株式と同じように、証券口座を通じて手軽にイーサリアムに投資できるようになります。

現物ETFが承認されれば、これまで暗号資産取引にアクセスできなかった膨大な個人投資家や機関投資家の資金が、規制に準拠した形で市場に流れ込む道が開かれます。 これは、イーサリアムに対する大規模な需要創出に繋がる可能性があり、価格に極めて大きなインパクトを与えるイベントとして期待されています。実際に、米国では2024年5月に主要なイーサリアム現物ETFの申請が承認され、取引開始に向けた準備が進められています。(参照:米国証券取引委員会(SEC)ウェブサイト)この動向は引き続き注視が必要です。

⑦ 世界経済や金融政策の影響

イーサリアムを含む暗号資産市場は、もはや独立した市場ではなく、世界経済全体の動向と密接に連動しています。特に、暗号資産は「リスク資産」として認識されているため、金融市場全体の地合いに大きく左右されます。

例えば、中央銀行(特に米国のFRB)の金融政策は極めて重要です。金利が引き上げられる(金融引き締め)局面では、投資家はリスクの高い資産から資金を引き揚げ、安全な資産(国債など)へ向かう傾向があるため、イーサリアム価格には下落圧力となります。逆に、金利が引き下げられる(金融緩和)局面では、市場にお金が溢れるため、リスク資産であるイーサリアムにも資金が流入しやすくなります。インフレ率、失業率、GDP成長率といったマクロ経済指標も、投資家心理を通じて価格に影響を与えます。

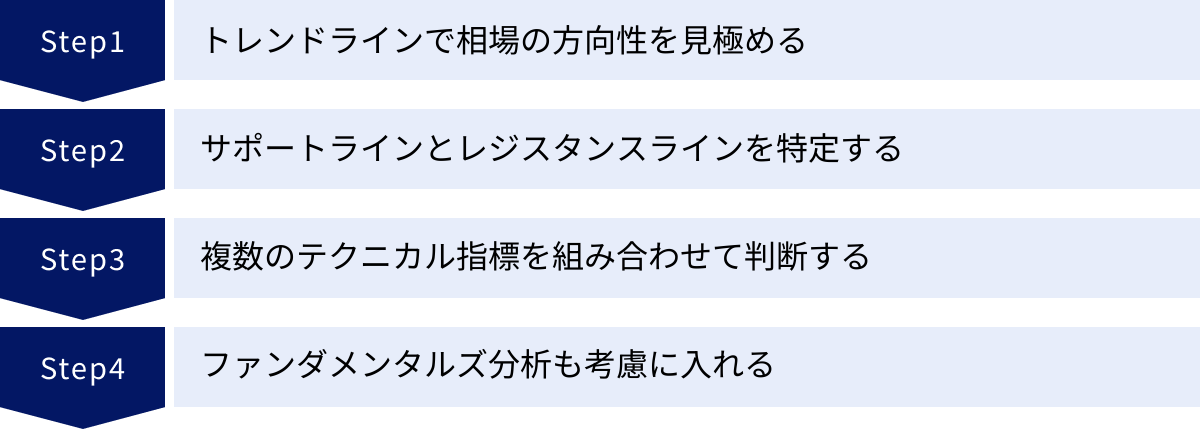

チャート分析で価格予想をするためのコツ

テクニカル指標やファンダメンタルズの知識を身につけたら、次はいよいよそれらを実践で活用するための「コツ」を学びましょう。ここでは、より実践的で精度の高い価格予想を行うための4つのコツを紹介します。

トレンドラインで相場の方向性を見極める

最もシンプルでありながら、非常に強力な分析手法が「トレンドライン」を引くことです。トレンドラインは、相場の大きな方向性を視覚的に捉え、売買の基準とするために使います。

- 上昇トレンドライン: 相場の安値と安値を結んだ右肩上がりの直線です。価格がこのラインで反発する限り、上昇トレンドは継続していると判断できます。このライン付近への下落は、絶好の「押し目買い」のチャンスとなり得ます。

- 下降トレンドライン: 相場の高値と高値を結んだ右肩下がりの直線です。価格がこのラインで反落する限り、下降トレンドは継続していると判断できます。このライン付近への上昇は、「戻り売り」のポイントとして意識されます。

トレンドラインの重要な点は、そのラインが「ブレイク」されたときです。上昇トレンドラインを価格が明確に下抜けた場合、トレンドの転換や調整局面入りのサインとなります。逆に、下降トレンドラインを上抜けた場合は、上昇トレンドへの転換を示唆する強力な買いサインとなります。多くのトレーダーがこのラインを意識しているため、ブレイクした方向に価格が大きく動く傾向があります。

サポートラインとレジスタンスラインを特定する

トレンドラインと並んで重要なのが、水平に引かれる「サポートライン(支持線)」と「レジスタンスライン(抵抗線)」です。

- サポートライン: 価格がそれ以上はなかなか下がらないと意識される価格水準です。過去に何度も価格の下落が止められた安値などを結んで引かれます。買いの勢いが売りの勢いを上回るポイントであり、反発を期待した買い注文が集まりやすい場所です。

- レジスタンスライン: 価格がそれ以上はなかなか上がらないと意識される価格水準です。過去に何度も価格の上昇が止められた高値などを結んで引かれます。売りの勢いが買いの勢いを上回るポイントであり、利益確定の売り注文や新規の売り注文が集まりやすい場所です。

これらのラインを特定することで、「どこで価格が反発しそうか」「どこを抜けたら大きく動きそうか」というシナリオを立てることができます。また、一度ブレイクされたラインは、その役割が転換する「サポレジ転換(ロールリバーサル)」という現象がよく起こります。つまり、ブレイクされたレジスタンスラインは、次のサポートラインとして機能しやすくなるのです。このサポレジ転換は、非常に信頼性の高いエントリーポイントとして知られています。

複数のテクニカル指標を組み合わせて判断する

テクニカル指標を一つだけ見て取引を判断するのは非常に危険です。なぜなら、どの指標にも得意な相場と不得意な相場があり、単体では「ダマシ」のサインを出すことが頻繁にあるからです。

分析の精度を高めるためのコツは、性質の異なる複数の指標を組み合わせることです。例えば、以下のような組み合わせが有効です。

- トレンド系(移動平均線)+ オシレーター系(RSI):

- 戦略例: 日足の移動平均線で上昇トレンドを確認する。その上で、RSIが30%以下の「売られすぎ」水準から反転上昇したタイミングで買いを入れる。これにより、大きなトレンドに沿った上で、最適なエントリータイミング(押し目)を捉えることができます。

- トレンド系(MACD)+ ボラティリティ系(ボリンジャーバンド):

- 戦略例: ボリンジャーバンドがスクイーズ(収縮)した後、エクスパンション(拡大)して上昇バンドウォークが始まったのを確認する。同時にMACDでゴールデンクロスが発生していれば、強い上昇トレンド発生の確度が高いと判断し、買いで追随する。

このように、複数の指標が同じ方向(買い or 売り)を示したときにのみエントリーするというルールを設けることで、根拠の薄い取引を減らし、勝率を高めることができます。

ファンダメンタルズ分析も考慮に入れる

チャート分析(テクニカル分析)は強力なツールですが、万能ではありません。テクニカル分析が「いつ買うか/売るか(タイミング)」を教えてくれるのに対し、ファンダメンタルズ分析は「なぜ買うか/売るか(根拠)」を与えてくれます。

例えば、テクニカル的には絶好の買いサインが出ていたとしても、直後にイーサリアムのシステムに重大な脆弱性が発見されたというニュースが出れば、価格は暴落するでしょう。逆に、テクニカル的には下降トレンドに見えても、イーサリアム現物ETFが承認されたというニュースが出れば、価格は急騰する可能性があります。

特に、前述した「大型アップデート」「規制の動向」「マクロ経済」といった大きなファンダメンタルズの変化は、テクニカル的なトレンドを根底から覆すほどの力を持っています。常にイーサリアム関連のニュースや市場全体の動向に気を配り、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析の両輪で相場を判断することが、長期的に成功し続けるための鍵となります。

チャート分析におすすめのツール・取引所5選

効果的なチャート分析を行うには、高機能で使いやすいツールや取引所を選ぶことが重要です。ここでは、初心者から上級者まで、幅広い層におすすめできる代表的なチャートツールと国内の暗号資産取引所を5つ紹介します。

| サービス名 | 特徴 | 手数料(ETH取引所) | 取扱通貨数(販売所) | アプリの使いやすさ |

|---|---|---|---|---|

| TradingView | 世界標準の高機能チャートツール。 豊富な描画ツールとテクニカル指標が利用可能。 | – (分析ツール) | – (分析ツール) | △ (PC推奨) |

| Coincheck | 初心者向けの直感的なUI/UX。 アプリがシンプルで分かりやすい。 | Maker: 0.000%, Taker: 0.000% | 29種類 | ◎ (非常に良い) |

| bitFlyer | 国内最大級の取引量。 プロ向けツール「bitFlyer Lightning」が利用可能。 | 直近30日の取引量に応じて変動 | 33種類 | ○ (良い) |

| DMM Bitcoin | レバレッジ取引に強み。 多機能なPC版取引ツールとシンプルなアプリ。 | – (BitMatch手数料あり) | 38種類 (レバレッジ) | ○ (良い) |

| GMOコイン | 総合力の高さ。 取引所・販売所・FXなど多彩なサービスを提供。高機能アプリ。 | Maker: -0.01%, Taker: 0.05% | 26種類 | ○ (良い) |

| ※手数料や取扱通貨数は2024年6月時点の公式サイト情報を基にしており、変更される可能性があります。詳細は各公式サイトをご確認ください。 |

① TradingView

TradingViewは、世界中のトレーダーが愛用する、チャート分析に特化したプラットフォームです。 非常に多くのテクニカル指標や描画ツールが標準で搭載されており、自分で作成した分析テンプレートを保存したり、他のトレーダーのアイデアを参考にしたりすることもできます。無料プランでも十分に高機能ですが、有料プランにアップグレードすれば、より多くの指標を同時に表示したり、複数のチャートを並べて表示したりできます。多くの国内取引所がTradingViewのチャート機能を自社のプラットフォームに採用しており、まさにチャート分析の「世界標準」と言えるツールです。本格的にテクニカル分析を極めたいなら、まず触れてみることを強くお勧めします。

参照:TradingView公式サイト

② Coincheck

Coincheckは、そのシンプルで直感的なインターフェースから、特に暗号資産取引の初心者におすすめの取引所です。 スマートフォンアプリの使いやすさには定評があり、誰でも簡単・手軽にイーサリアムの売買ができます。販売所だけでなく、手数料の安い「取引所」形式でもイーサリアムを売買できる点も魅力です。チャート画面もシンプルで見やすく、基本的な分析であれば十分に対応可能です。まずは少額からイーサリアム投資を始めてみたいという方が、最初に口座を開設する取引所として非常に人気があります。

参照:Coincheck公式サイト

③ bitFlyer

bitFlyerは、長年の運営実績と国内トップクラスの取引量を誇る、信頼性の高い取引所です。 最大の特徴は、プロトレーダー向けの高度な取引ツール「bitFlyer Lightning」が利用できる点です。bitFlyer Lightningでは、リアルタイムで更新される板情報を見ながら、多彩な注文方法を駆使したスピーディーな取引が可能です。チャート機能も充実しており、複数のテクニカル指標を組み合わせて本格的な分析を行えます。セキュリティ対策にも力を入れており、安心して資産を預けられる取引所の一つです。

参照:bitFlyer公式サイト

④ DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、レバレッジ取引に強みを持つ取引所として知られています。 現物取引だけでなく、証拠金を預けて自己資金以上の金額を取引できるレバレッジ取引に対応している銘柄が豊富なのが特徴です。(※レバレッジ取引はハイリスク・ハイリターンです)PC版の取引ツールは高機能で、チャート分析から発注までを一つの画面で完結できます。スマートフォンアプリも、初心者向けの「STモード」と上級者向けの「EXモード」を切り替えられるなど、ユーザーのレベルに合わせた使い方が可能です。

参照:DMM Bitcoin公式サイト

⑤ GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する取引所で、総合力の高さが魅力です。 イーサリアムの現物取引はもちろん、暗号資産FX、貸暗号資産(レンディング)、ステーキングなど、非常に幅広いサービスを提供しています。取引所形式での取引手数料が安く設定されている(Maker手数料がマイナス)点も特筆すべき点です。スマートフォンアプリ「GMOコイン 暗号資産ウォレット」は、チャート機能が非常に充実しており、10種類以上のテクニカル指標や描画ツールを利用できるため、外出先でも本格的な分析が可能です。

参照:GMOコイン公式サイト

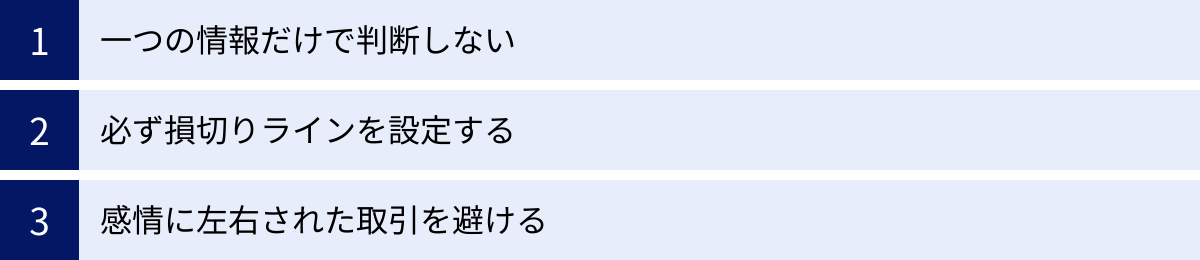

イーサリアムのチャート分析をする際の注意点

チャート分析は強力な武器ですが、使い方を誤ると大きな損失に繋がりかねません。最後に、チャート分析を行う上で心に留めておくべき3つの重要な注意点を解説します。これらは、あなたの資産を守り、長く市場で生き残るための「守りの鉄則」です。

1つの情報だけで判断しない

相場の世界に「絶対」はありません。どんなに信頼性が高いと思われるテクニカル指標のサインや、有望に見えるファンダメンタルズ情報も、100%正しいとは限りません。

例えば、RSIが「売られすぎ」を示していても、強力な下降トレンドが継続してさらに価格が下落することは頻繁に起こります。特定のインフルエンサーが「絶対に上がる」と推奨していても、その予測が外れることもあります。

重要なのは、常に複数の根拠を持って判断することです。テクニカル分析においては、前述の通り、複数の指標を組み合わせる。そして、テクニカル分析だけでなく、ファンダメンタルズの状況も確認する。さらに、市場全体のセンチメント(雰囲気)や、他の主要な暗号資産(ビットコインなど)の動きも考慮に入れる。このように、多角的な視点から情報を集め、総合的に「今、買い(売り)の優位性が高いか」を判断する姿勢が、精度の高い取引に繋がります。

必ず損切りラインを設定する

投資において、利益を伸ばすこと以上に重要なのが「損失を限定すること」です。どれだけ優れた分析手法を用いても、予測が外れることは必ずあります。その時に、致命的な損失を被らないようにするための唯一の方法が「損切り(ストップロス)」です。

損切りとは、「もし価格が自分の予測と反対方向にこれだけ動いたら、潔く負けを認めてポジションを決済する」という、あらかじめ決めておくルールのことです。

例えば、「このサポートラインを割ったら売る」「購入価格から5%下落したら売る」といった具体的なラインを、エントリーする前に必ず決めておきましょう。 そして、そのルールを感情を挟まずに機械的に実行することが極めて重要です。損切りができないと、「いつか戻るはずだ」という希望的観測にすがり、含み損がどんどん膨らんで最終的に取り返しのつかない損失になってしまう可能性があります。損切りは、次のチャンスに挑戦するための必要経費だと割り切りましょう。

感情に左右された取引を避ける

価格が急騰しているのを見ると、「乗り遅れたくない!」という焦り(FOMO: Fear of Missing Out)から、高値であるにもかかわらず飛びついて買ってしまう。逆に、価格が暴落しているのを見ると、恐怖心からパニックになり、本来売るべきでない安値で投売りしてしまう(狼狽売り)。

このような感情に突き動かされた取引は、ほとんどの場合、悪い結果に終わります。市場は、こうした人間の心理的な弱さにつけ込んできます。

感情的な取引を避けるためには、「取引のルールを事前に作り、それを淡々と守る」ことが最も効果的です。

「どのような条件が揃ったらエントリーするのか」

「どこで利益を確定するのか」

「どこで損切りするのか」

これらのシナリオを、チャートに向かう前に冷静な頭で組み立てておくのです。そして、一度決めたルールは、相場の雰囲気に流されずに守り抜く。規律あるトレードこそが、長期的に資産を築くための王道です。もし冷静な判断ができないと感じたら、一度PCやスマホを閉じて市場から離れる勇気も必要です。

まとめ

本記事では、イーサリアムのチャート分析をテーマに、その基礎から応用、そして実践における注意点までを包括的に解説してきました。

まず、イーサリアムが単なる暗号資産ではなく、スマートコントラクトを基盤としたDAppsプラットフォームであり、そのエコシステムの成長が本質的な価値を支えていることを確認しました。このファンダメンタルズを理解することは、長期的な価格動向を予測する上での土台となります。

次に、チャート分析の基本であるローソク足の見方や時間足の使い分け、そして移動平均線、MACD、RSIといった主要なテクニカル指標の意味と活用法を学びました。これらは、市場のトレンドや転換点を客観的に判断するための強力なツールです。

さらに、過去の価格推移を振り返り、ICOブームやDeFi・NFTブームといったユースケースの拡大が価格を押し上げてきた歴史を確認しました。そして、今後の価格を占う上で重要となる「大型アップデートの進捗」「ETFの承認」「マクロ経済の動向」といった7つの重要ポイントを掘り下げました。

最後に、実践的なコツとして、トレンドラインやサポート・レジスタンスラインの活用、複数の指標の組み合わせ、そして何よりも重要なリスク管理として「損切りの徹底」と「感情に左右されない取引」の重要性を強調しました。

イーサリアムのチャート分析とは、テクニカルとファンダメンタルズという両輪をバランス良く使いこなし、規律あるリスク管理のもとで、未来の価格動向の確率を読み解いていく知的ゲームであると言えるでしょう。

この記事で得た知識を武器に、まずは少額から、あるいはデモトレードなどを活用して、実際のチャートと向き合ってみることをお勧めします。分析と検証を繰り返す中で、あなた自身の「勝ちパターン」がきっと見つかるはずです。イーサリアムという革新的な技術がもたらす未来への投資を、より深く、より賢く楽しむための一助となれば幸いです。