仮想通貨投資は、大きなリターンが期待できる一方で、価格変動が激しいという特徴も持ち合わせています。特定の銘柄に集中投資していると、その通貨が暴落した際に大きな損失を被る可能性があります。そこで重要になるのが「ポートフォリオ」という考え方です。

この記事では、仮想通貨投資におけるポートフォリオの重要性から、初心者でも実践できる具体的な作り方、さらには投資スタイル別の構成例や管理に役立つツールまで、網羅的に解説します。リスクを管理しながら、賢く資産を運用するための知識を身につけていきましょう。

目次

仮想通貨のポートフォリオとは?

仮想通貨投資の世界に足を踏み入れたばかりの方にとって、「ポートフォリオ」という言葉は少し難しく聞こえるかもしれません。しかし、これは決して専門家だけのものではなく、投資を行うすべての人にとって非常に重要なリスク管理の概念です。ここでは、仮想通貨ポートフォリオの基本的な意味から、その重要性までを分かりやすく解説します。

まず、「ポートフォリオ」とは、もともと金融業界で使われる言葉で、投資家が保有する株式、債券、不動産、現金といったさまざまな金融資産の組み合わせや一覧のことを指します。書類を運ぶための「紙ばさみ」や「書類入れ」を意味するイタリア語が語源であり、昔のヨーロッパの銀行家が顧客の資産を書類入れで管理していたことに由来すると言われています。この考え方を仮想通貨に適用したものが、「仮想通貨ポートフォリオ」です。つまり、ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH)、その他のアルトコインなど、自身が保有している複数の仮想通貨の組み合わせとその比率のことを指します。

例えば、「ビットコインに60%、イーサリアムに30%、残りの10%をいくつかのアルトコインに分散投資している」という場合、この資産構成そのものがあなたの仮想通貨ポートフォリオとなります。

では、なぜわざわざ複数の通貨を組み合わせてポートフォリオを作る必要があるのでしょうか。その最大の理由は、リスクの分散にあります。仮想通貨市場は、株式や為替市場と比較しても、価格変動の幅(ボラティリティ)が非常に大きいことで知られています。昨日まで急騰していた通貨が、今日になって暴落するということも日常茶飯事です。

もし、あなたが全資産を1つの仮想通貨だけに投資していた場合(これを「一点集中投資」と呼びます)、その通貨の価格が暴落すれば、あなたの資産も同様に大きく減少してしまいます。これは、「すべての卵を一つのかごに盛るな」という投資の格言が示す通りの状況です。かごを落としてしまえば、すべての卵が割れてしまうように、一点集中投資は非常に高いリスクを伴います。

しかし、複数の異なる値動きをする可能性のある仮想通貨に資産を分散させていれば、話は変わってきます。仮にポートフォリオ内の一つの通貨が大きく値を下げたとしても、他の通貨が値を保っていたり、あるいは上昇していたりすれば、ポートフォリオ全体での損失を抑えることができます。場合によっては、他の通貨の上昇分が下落分をカバーし、資産全体としてはプラスになることさえあり得るのです。

特に、仮想通貨の世界には数千、数万という種類の通貨(銘柄)が存在します。それぞれに異なる技術的背景、目的、コミュニティがあり、価格が動く要因もさまざまです。例えば、ビットコインは「デジタルゴールド」としての価値貯蔵の役割が期待される一方、イーサリアムはスマートコントラクトのプラットフォームとしてDeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)の基盤となっています。また、その他のアルトコインは、特定の分野(ゲーム、AI、データストレージなど)に特化した機能を持っています。

これらの異なる特性を持つ通貨を組み合わせることで、より効果的なリスク分散が可能になります。ある分野でネガティブなニュースが出ても、別の分野は影響を受けない、あるいはポジティブなニュースで価格が上昇するといったことが起こりうるためです。

ポートフォリオを組むことは、単なるリスク分散だけでなく、自分自身の投資戦略を客観的に見つめ直し、冷静な判断を下すための羅針盤としての役割も果たします。初心者が陥りがちな失敗の一つに、SNSやニュースで話題になっている通貨に感情的に飛びついてしまう「衝動買い(FOMO:Fear of Missing Out)」があります。しかし、あらかじめ「ビットコインには資産の50%まで」といったルールを決めておけば、こうした感情的な行動にブレーキをかけることができます。

このように、仮想通貨ポートフォリオとは、単に保有資産の一覧ではなく、価格変動の激しい市場を生き抜くための戦略的なリスク管理手法であり、長期的に資産を築いていく上で不可欠なツールなのです。次の章では、ポートフォリオを組むことのメリットについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

仮想通貨でポートフォリオを組むメリット

仮想通貨投資においてポートフォリオを組むことは、単にリスクを避けるだけの守りの戦略ではありません。むしろ、長期的な視点で安定した資産形成を目指すための、非常に積極的で賢明なアプローチです。ここでは、ポートフォリオを構築することで得られる具体的なメリットを4つの側面に分けて詳しく解説します。

リスクを分散できる

ポートフォリオを組む最大のメリットは、前述の通り「リスクの分散」です。これは投資の基本中の基本であり、「卵を一つのカゴに盛るな」という有名な格言に集約されています。

仮想通貨市場は、新しい技術や規制、世界経済の動向、さらには有力者の発言一つで価格が大きく変動する、非常にボラティリティの高い市場です。もし、あなたが将来有望と信じる1つのアルトコインに全財産を投じていたとしましょう。そのプロジェクトが順調に進んでいる間は良いかもしれませんが、もし致命的なバグが見つかったり、開発チームが解散したり、あるいは法規制の対象になったりした場合、その通貨の価値は一瞬にして暴落し、最悪の場合は無価値になる可能性すらあります。そうなれば、あなたの資産も壊滅的な打撃を受けてしまいます。

しかし、ポートフォリオを組んでいれば、状況は大きく異なります。例えば、資産をビットコイン、イーサリアム、そして複数の異なる分野のアルトコイン(DeFi関連、NFT・ゲーム関連、Web3インフラ関連など)に分けて投資していたとします。この場合、仮に特定のアルトコインのプロジェクトに問題が発生して価格が暴落したとしても、他の資産への影響は限定的です。ビットコインやイーサリアムが安定した値動きを保っていれば、ポートフォリオ全体の損失は最小限に抑えられます。さらに、別のアルトコインが好材料で価格を上げていれば、その利益が損失を相殺してくれる可能性もあります。

このように、異なる値動きの特性を持つ複数の資産を組み合わせることで、特定の資産が抱える固有のリスク(非システマティックリスク)を低減させる効果が期待できます。これは、予測不可能な出来事が多い仮想通貨市場において、資産を守りながら投資を継続していくための極めて重要なセーフティネットとなるのです。

感情に左右されず冷静に投資できる

仮想通貨の価格チャートを見ていると、多くの人が感情のジェットコースターに乗せられます。価格が急騰すれば「もっと上がるかもしれない、乗り遅れたくない!(FOMO)」という欲にかられて高値で飛びつき、逆に急落すれば「どこまで下がるか分からない、早く売らないと!(パニック売り)」という恐怖に支配されて安値で手放してしまう。こうした感情に基づいた投資判断は、多くの場合、資産を減らす原因となります。

ここでポートフォリオが強力な武器となります。事前に「ビットコイン60%、イーサリアム30%、その他アルトコイン10%」といった具体的な投資方針(アセットアロケーション)を定めておくことで、自分の中に明確な投資の「ルール」が生まれます。

市場が熱狂して、あるアルトコインが連日高騰している状況を想像してみてください。ポートフォリオというルールがなければ、その熱気に当てられて冷静な判断を失い、資産の大部分をそのアルトコインに投じてしまうかもしれません。しかし、「アルトコインの比率は全体の10%まで」というルールがあれば、それが強力なブレーキとなります。「今は過熱しすぎている。自分のルールから外れる投資はしない」と、一歩引いて市場を客観視できるようになるのです。

逆に市場全体が悲観に包まれ、暴落している局面でも同様です。ポートフォリオ全体で資産状況を把握していれば、個々の通貨の値動きに一喜一憂することなく、「自分の長期的な戦略は変わらない。むしろ、ルールに沿って割安になった優良な通貨を買い増すチャンスかもしれない」といった、冷静かつ戦略的な判断を下しやすくなります。ポートフォリオは、市場のノイズからあなたを守り、規律ある投資行動を促すための精神的な支柱となるのです。

投資戦略の見直しや資産状況の把握がしやすい

ポートフォリオを持たずに、思いつきで複数の通貨をバラバラに購入していると、自分の総資産が今いくらで、どの通貨がどれだけ利益(または損失)を出しているのかを正確に把握することが困難になります。特に、複数の取引所やウォレットに資産を分散している場合はなおさらです。

ポートフォリオを構築し、専用ツールやスプレッドシートで一元管理することは、自分の資産状況を完全に可視化することを意味します。これにより、以下のようなメリットが生まれます。

- 現状の正確な把握: 総資産額、各通貨の保有量と現在の価値、ポートフォリオ全体に占める比率、トータルの損益などが一目で分かります。

- パフォーマンスの評価: どの通貨がポートフォリオの成長に貢献し、どの通貨が足を引っ張っているのかが明確になります。これにより、「このアルトコインは期待したほどの成果が出ていないから、比率を減らして別の有望な通貨に振り替えよう」といった具体的な戦略の見直しが可能になります。

- 目標達成度の確認: 「1年で資産を20%増やす」といった目標を設定した場合、現在のポートフォリオのパフォーマンスが目標達成のペースに乗っているかどうかを定期的に確認できます。遅れている場合は、戦略の修正を検討するきっかけになります。

つまり、ポートフォリオは、いわば投資活動における「健康診断書」や「経営ダッシュボード」のようなものです。定期的にチェックし、現状を分析することで、常に最適な状態を保つための改善アクションを取り続けることができるのです。

安定したリターンを目指せる

「ハイリスク・ハイリターン」が仮想通貨投資の魅力の一つであることは間違いありません。しかし、多くの投資家が目指すのは、一攫千金ではなく、長期的に安定した資産の成長ではないでしょうか。ポートフォリオは、この「安定したリターン」の実現を強力にサポートします。

これは、リスクとリターンの異なる資産を組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリスク・リターン特性を最適化できるためです。

例えば、ポートフォリオに、比較的値動きが安定しているとされるビットコイン(低リスク・低リターン ※仮想通貨の中では)と、爆発的な上昇が期待できる半面、暴落リスクも高い草コイン(高リスク・高リターン)を組み入れたとします。

もし草コインが期待通りに10倍になった場合、ポートフォリオ全体も大きな恩恵を受けます。一方で、もし草コインの価値が暴落しても、安定資産であるビットコインがポートフォリオの土台を支えてくれるため、致命的な損失は避けられます。逆に、市場全体が停滞している時期でも、ビットコインが堅調に推移すれば、ポートフォリ全体の下落は緩やかになります。

このように、性質の異なる資産を組み合わせることで、ポートフォリオ全体のリターンを平準化し、大きな落ち込みを避けながら、着実な成長を目指すことが可能になります。これは金融工学で「現代ポートフォリオ理論」として知られる概念の応用であり、リスクを抑えつつリターンの最大化を目指すための、科学的にも裏付けられたアプローチなのです。特に、長期的な資産形成を目的とする投資家にとって、このメリットは計り知れないものがあります。

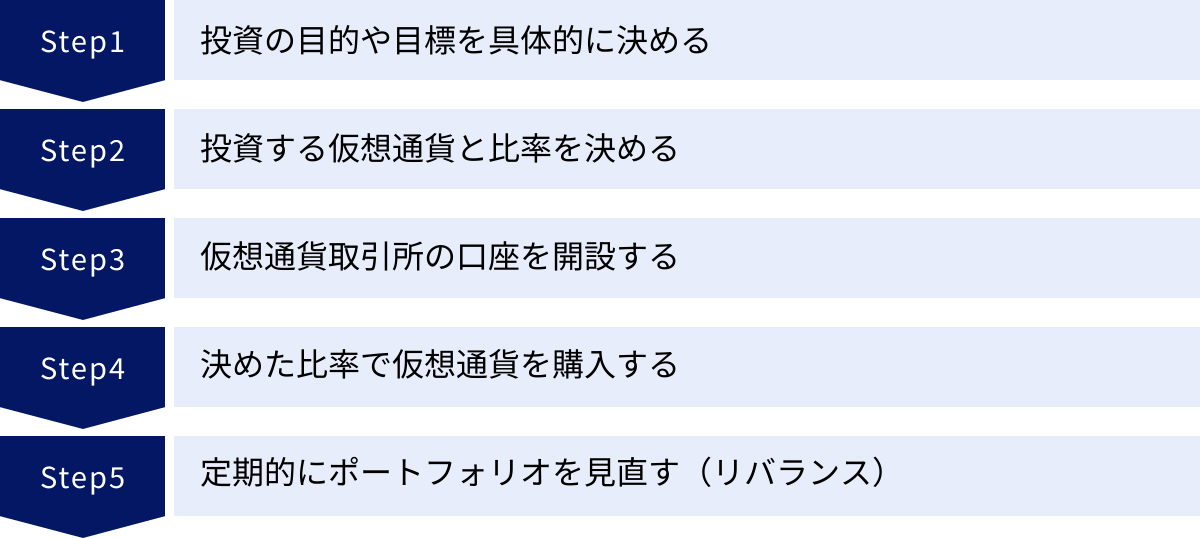

初心者でも簡単!仮想通貨ポートフォリオの作り方5ステップ

ポートフォリオの重要性が分かったところで、次はいよいよ実践です。「難しそう…」と感じるかもしれませんが、基本的なステップに沿って進めれば、初心者の方でも自分に合ったポートフォリオを構築できます。ここでは、具体的な5つのステップに分けて、仮想通貨ポートフォリオの作り方を丁寧に解説します。

① 投資の目的や目標を具体的に決める

何事も最初が肝心です。ポートフォリオ作りも例外ではありません。いきなり「どの通貨を買うか?」と考える前に、「なぜ自分は仮想通貨に投資するのか?」という根本的な問いに向き合うことが最も重要です。目的が曖昧なままでは、途中で方針がぶれてしまい、場当たり的な投資に陥ってしまいます。

まずは、以下の項目について自問自答し、具体的に書き出してみましょう。

- 投資の目的: なぜ仮想通貨に投資したいですか?

- 例1:老後の資金形成のため、長期的な視点で資産を増やしたい。

- 例2:数年後の住宅購入の頭金に充てるため、中期的に利益を出したい。

- 例3:Web3やブロックチェーンといった新しい技術に興味があり、その将来性に投資したい。

- 例4:短期的な売買で積極的に利益を狙いたい。

- 投資期間: いつまで投資を続ける予定ですか?

- 例:10年以上の長期、3〜5年の中期、1年以内の短期など。

- 目標金額: 最終的にいくらの資産を築きたいですか? または、年間で何%のリターンを目指しますか?

- 例:10年後に1,000万円、3年で投資元本を2倍にする、年間リターン20%を目指す。

- リスク許容度: どの程度の損失までなら精神的に耐えられますか?

- これは非常に重要です。もし投資額の50%が失われたら、夜も眠れなくなりますか? それとも「長期的に見れば回復するだろう」と冷静でいられますか? 自分の性格や現在の経済状況(年齢、収入、家族構成など)を客観的に評価し、どの程度のリスクを取れるのかを明確にしましょう。

これらの目的や目標が具体的であればあるほど、次のステップである「どの通貨を、どのくらいの比率で買うか」という判断がしやすくなります。長期的な資産形成が目的なら安定性の高い銘柄が中心に、短期的な利益追求が目的ならリスクを取ってでも成長性の高い銘柄の比率を高めるといったように、ポートフォリオの方向性が自ずと決まってくるのです。

② 投資する仮想通貨と比率を決める

目的とリスク許容度が固まったら、次はいよいよポートフォリオの中身、つまり「どの銘柄(仮想通貨)を」「どのくらいの比率で」保有するかを決定します。これがポートフォリオ構築の核心部分です。

まず、組み入れる銘柄を選びます。世の中には数万種類の仮想通貨がありますが、初心者がいきなり無名の草コインに手を出すのは危険です。まずは、以下の要素を参考に、信頼性の高い銘柄から検討を始めましょう。

- 時価総額: 時価総額が大きい通貨は、それだけ多くの投資家から支持されており、流動性も高く、価格が比較的安定している傾向があります。まずはビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)といったトップクラスの通貨をポートフォリオの核(コア)に据えるのが定石です。

- 技術と将来性: その通貨がどのような技術的背景を持ち、どんな問題を解決しようとしているのかを調べましょう。公式サイトのホワイトペーパーを読んだり、関連ニュースを追ったりして、そのプロジェクトの将来性を自分なりに評価することが大切です。

- コミュニティの活発さ: X(旧Twitter)やDiscord、Telegramなどで、そのプロジェクトのコミュニティがどれだけ活発に活動しているかも重要な指標です。活発なコミュニティは、プロジェクトの持続的な発展を支える力になります。

次に、選んだ銘柄をどのくらいの比率で組み合わせるか(アセットアロケーション)を決めます。これはステップ①で決めた投資スタイルによって大きく変わります。

- 安定重視型(低リスク): 長期的な資産形成が目的で、大きなリスクは避けたい場合。

- 例:ビットコイン: 60%、イーサリアム: 30%、その他アルトコイン: 10%

- バランス型(中リスク): 安定性と収益性の両方を追求したい場合。

- 例:ビットコイン: 40%、イーサリアム: 30%、その他アルトコイン: 30%

- 収益重視型(高リスク): 短期〜中期で高いリターンを狙いたい場合。

- 例:ビットコイン: 20%、イーサリアム: 20%、有望なアルトコイン複数: 60%

この比率はあくまで一例です。「唯一の正解」はありません。自分のリスク許容度と相談しながら、心地よいと感じるバランスを見つけることが重要です。

③ 仮想通貨取引所の口座を開設する

ポートフォリオの設計図が完成したら、次は実際に仮想通貨を購入するための準備をします。そのためには、仮想通貨取引所の口座が必要不可欠です。

日本の金融庁に登録されている国内の仮想通貨取引所であれば、セキュリティやコンプライアンスの面で一定の基準を満たしているため、初心者でも安心して利用できます。取引所を選ぶ際には、以下のポイントを比較検討すると良いでしょう。

- 取扱通貨数: 自分がポートフォリオに組み入れたい通貨がすべて取り扱われているか。

- 手数料: 取引手数料、入出金手数料はなるべく安い方がコストを抑えられます。

- セキュリティ: 2段階認証の設定は必須か、コールドウォレット(オフラインのウォレット)での資産管理を行っているかなど。

- 使いやすさ: スマートフォンアプリの操作性や、取引画面の見やすさも重要です。

口座開設の一般的な流れは以下の通りです。

- メールアドレスとパスワードの登録

- 基本情報の入力(氏名、住所、職業など)

- 本人確認書類の提出(運転免許証、マイナンバーカードなどをスマホのカメラで撮影してアップロード)

- 取引所による審査

- 審査完了後、口座開設完了の通知

最近では、オンラインで全ての-続きが完結する「eKYC(電子的本人確認)」に対応している取引所が多く、早ければ即日〜数日で取引を開始できます。

④ 決めた比率で仮想通貨を購入する

口座が開設できたら、いよいよ仮想通貨の購入です。ステップ②で決めたポートフォリオの比率に従って、各通貨を買い付けていきます。

例えば、投資資金が10万円で、「ビットコイン60%、イーサリアム30%、その他10%」というポートフォリオを組む場合、

- ビットコインを6万円分

- イーサリアムを3万円分

- その他のアルトコインを1万円分

購入することになります。

購入する際には、「成行(なりゆき)注文」と「指値(さしね)注文」という2つの方法があります。

- 成行注文: 価格を指定せず、「現在の市場価格で買う」という注文方法。すぐに約定(取引成立)しやすいですが、価格が急変動しているときは想定より高い価格で買ってしまう可能性があります。

- 指値注文: 「この価格になったら買う」と価格を指定する注文方法。希望の価格で買えるメリットがありますが、その価格まで下がらなければいつまでも買えない可能性があります。

初心者のうちは、まずは成行注文で確実に購入するのが分かりやすいかもしれません。また、一度に全額を投じるのではなく、複数回に分けて購入する「時間分散(ドルコスト平均法など)」を意識すると、高値掴みのリスクをさらに低減できます。

⑤ 定期的にポートフォリオを見直す(リバランス)

仮想通貨を購入してポートフォリオを組んだら、それで終わりではありません。むしろ、ここからが運用のスタートです。構築したポートフォリオを定期的に見直し、当初の比率に修正する作業、すなわち「リバランス」が非常に重要になります。

なぜなら、各仮想通貨の価格は日々変動するため、何もしなければポートフォリオの比率は時間とともに崩れていってしまうからです。例えば、あるアルトコインが暴騰し、当初10%だった比率が30%にまで膨れ上がったとします。すると、あなたのポートフォリオは当初想定していたよりもハイリスクな状態に変貌してしまいます。

そこでリバランスが必要になります。リバランスとは、比率が増えすぎた資産を一部売却し、その資金で比率が減った資産を買い増すことで、ポートフォリオを元の目標比率に戻す作業です。

リバランスを行うタイミングには、主に2つの方法があります。

- 期間を決めて行う(定時リバランス): 「毎月1回」「四半期に1回」など、あらかじめ決めたタイミングで機械的に見直しを行います。

- 乖離率で判断する(定率リバランス): 「ある資産の比率が目標から±5%乖離したら」といったルールを決め、その条件を満たした時にリバランスを行います。

どちらの方法が良いかは一概には言えませんが、初心者のうちは忘れずに実行できる「定時リバランス」から始めるのがおすすめです。このリバランスを繰り返すことで、ポートフォリオのリスクを常に一定に保ち、感情に流されない規律ある長期運用が可能になるのです。

ポートフォリオを組む際に押さえておきたいポイント

基本的なポートフォリオの作り方を理解した上で、さらにその効果を高め、より賢くリスクを管理するための応用的な戦略や心構えがあります。ここでは、一歩進んだポートフォリオ運用を目指すために、ぜひ押さえておきたい4つの重要なポイントを解説します。

コア・サテライト戦略を基本にする

コア・サテライト戦略は、伝統的な資産運用でも広く用いられているポートフォリオ構築の王道ともいえる手法です。この戦略を仮想通貨ポートフォリオに応用することで、安定性と収益性のバランスを取りやすくなります。

この戦略は、ポートフォリオを「コア(核)」と「サテライト(衛星)」という2つの部分に分けて考えるのが特徴です。

- コア部分(資産の大部分:例 70%〜80%)

- 役割:ポートフォリオ全体の土台となり、長期的に安定したリターンを目指す守りの部分です。

- 構成銘柄:仮想通貨市場においては、時価総額が大きく、流動性も高く、市場での信頼性が確立されているビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)がこれに該当します。これらは市場全体が成長する恩恵を受けやすく、比較的値動きが安定している傾向にあります。

- サテライト部分(資産の一部:例 20%〜30%)

- 役割:コア部分よりも高いリスクを取り、積極的なリターン(アルファ)を狙う攻めの部分です。

- 構成銘柄:ビットコインやイーサリアム以外のアルトコインがこれに該当します。DeFi、GameFi、AI関連、レイヤー2ソリューションなど、特定の分野で高い成長が期待される銘柄や、まだ時価総額は小さいものの将来的に大きく化ける可能性を秘めた銘柄などを複数組み合わせます。

| 資産区分 | 役割 | 構成銘柄の例 | 資産配分の目安 |

|---|---|---|---|

| コア | ポートフォリオの安定化、長期的なリターン追求 | ビットコイン(BTC)、イーサリアム(ETH) | 70% 〜 80% |

| サテライト | ポートフォリオ全体の収益性向上、積極的なリターン追求 | 各種アルトコイン(DeFi関連、GameFi関連、ミームコインなど) | 20% 〜 30% |

この戦略の最大のメリットは、ポートフォリオ全体のリスクをコントロールしながら、高いリターンを狙うチャンスも逃さない点にあります。コア資産が船の「キール(竜骨)」のようにポートフォリオ全体を安定させているため、サテライト部分で多少のリスクを取ったとしても、資産全体が転覆するような事態を避けやすくなります。

コアとサテライトの比率は、あなたのリスク許容度によって調整します。安定性を重視するならコアの比率を90%に高め、より積極的にリターンを狙いたいならサテライトの比率を40%に増やす、といった具合です。まずはコア・サテライト戦略を基本の型として、自分なりのアレンジを加えていくのが、失敗の少ないポートフォリオ構築への近道です。

異なる値動きをする通貨を組み合わせる

リスク分散の効果を最大化するためには、ただ単に多くの銘柄を持てば良いというわけではありません。重要なのは、「互いに異なる値動きをする(相関性の低い)資産を組み合わせる」ことです。

例えば、Aという通貨が上がるときに、Bという通貨も同じように上がる傾向がある(正の相関が強い)場合、この2つを組み合わせても分散効果は限定的です。なぜなら、市場全体が下落する局面では、両方とも一緒に値下がりしてしまう可能性が高いからです。

そこで、ポートフォリオに組み入れるアルトコイン(サテライト部分)を選ぶ際には、その通貨が属する「セクター(分野)」を意識して分散させることが有効です。仮想通貨には、以下のような多様なセクターが存在します。

- スマートコントラクト・プラットフォーム(レイヤー1): イーサリアム、ソラナ(SOL)、カルダノ(ADA)など

- DeFi(分散型金融): Uniswap(UNI)、Aave(AAVE)、Lido DAO(LDO)など

- GameFi / メタバース: Axie Infinity(AXS)、The Sandbox(SAND)、Decentraland(MANA)など

- NFT関連: ApeCoin(APE)、Blur(BLUR)など

- レイヤー2スケーリングソリューション: Polygon(MATIC)、Arbitrum(ARB)、Optimism(OP)など

- AI(人工知能)関連: The Graph(GRT)、Render(RNDR)など

これらのセクターは、それぞれ異なる要因で価格が変動する傾向があります。例えば、AI分野で画期的なニュースが出ればAI関連銘柄が盛り上がり、大型のNFTプロジェクトが成功すればNFT関連銘柄が注目される、といった具合です。複数の異なるセクターの銘柄を保有しておくことで、あるセクターが不調なときでも、別のセクターの好調がポートフォリオ全体を支えてくれる可能性が高まります。相関性の低い資産を組み合わせることで、より強固で安定したポートフォリオを構築できるのです。

購入するタイミングを分散させる(ドルコスト平均法)

ポートフォリオに組み入れる銘柄と比率を決めた後、次に悩むのが「いつ買うか?」という購入タイミングの問題です。価格変動が激しい仮想通貨市場において、「底値で買って高値で売る」というのはプロでも至難の業です。初心者が一括で大きな金額を投資した場合、運悪く最高値で買ってしまう(高値掴み)リスクが常に伴います。

このタイミングのリスクを軽減するための非常に有効な手法が「ドルコスト平均法」です。

ドルコスト平均法とは、価格が変動する金融商品を「常に一定の金額」で「定期的に」買い続ける投資手法です。例えば、「毎月1日に3万円分のビットコインを買う」と決めて、それを淡々と実行していくイメージです。

この手法のメリットは、価格が高いときには少なく、価格が安いときには多く購入できる点にあります。結果として、長期間続けることで平均購入単価を平準化させる効果が期待できます。一括投資のように、一度の判断ミスで大きな含み損を抱えるリスクを大幅に減らすことができます。

ドルコスト平均法のメリット:

- 高値掴みのリスクを低減できる。

- 平均購入単価を抑えやすい。

- 購入タイミングに悩む必要がなく、感情を排して機械的に投資できる。

- 少額から始められるため、投資初心者でも実践しやすい。

もちろんデメリットもあります。相場が一貫して右肩上がりの局面では、最初に一括投資した方が大きなリターンを得られます。しかし、将来の価格を予測することが困難である以上、長期的な資産形成を目指す上では、ドルコスト平均法は非常に堅実で再現性の高い戦略と言えるでしょう。

必ず余剰資金で投資する

これは仮想通貨投資に限らず、すべての投資における大原則ですが、特に価格変動の激しい仮想通貨では絶対に守らなければならない鉄則です。投資は、必ず「余剰資金」で行ってください。

余剰資金とは、当面の生活費や緊急時に備えるための資金(生活防衛資金)を差し引いた上で、当分使う予定のないお金のことです。一般的に、生活費の3ヶ月〜1年分程度を生活防衛資金として確保しておくことが推奨されます。

なぜこれが重要かというと、生活に必要な資金や、借金をしてまで投資に回してしまうと、冷静な判断ができなくなるからです。もし、生活費を投じた資産の価格が下落したら、「来月の家賃が払えないかもしれない」という強いプレッシャーから、本来なら売るべきでないタイミングで狼狽売りしてしまう可能性が非常に高くなります。

また、価格が下落した際に「損を取り返そう」と、さらに無理な借金をして投資を重ねる「ナンピン買い」に走り、傷口を広げてしまうケースも後を絶ちません。

余剰資金で投資を行うことで、精神的な余裕が生まれます。たとえ一時的に価格が下落しても、「このお金は無くなっても生活には困らない」と思えれば、パニックに陥ることなく、長期的な視点で市場の回復を待つことができます。冷静な判断を保ち、長期的な投資計画を継続するためにも、「投資は余剰資金で」というルールを常に心に刻んでおきましょう。

【投資スタイル別】仮想通貨ポートフォリオの構成例

ポートフォリオの基本的な考え方や作り方を理解したところで、より具体的に、投資家のタイプに合わせたポートフォリオの構成例を見ていきましょう。ここでは「安定性重視」「収益性重視」「バランス重視」の3つのスタイルに分け、それぞれの特徴と具体的な資産配分の例を紹介します。これらはあくまで一例であり、ご自身の投資目的やリスク許容度に合わせてカスタマイズする際の参考にしてください。

| 投資スタイル | 主な目的 | リスク許容度 | ポートフォリオ構成(例) |

|---|---|---|---|

| 安定性重視 | 長期的な資産保全と着実な成長 | 低 | ビットコイン: 60%, イーサリアム: 30%, その他: 10% |

| 収益性重視 | 短〜中期でのハイリターン追求 | 高 | ビットコイン: 30%, イーサリアム: 20%, アルトコイン: 50% |

| バランス重視 | 安定性と収益性の両立 | 中 | ビットコイン: 40%, イーサリアム: 30%, アルトコイン: 30% |

安定性を重視するポートフォリオ

ビットコインやイーサリアムの比率を高める

こんな人におすすめ:

- 仮想通貨投資が初めての初心者の方

- 大きなリスクを取るよりも、まずは資産を守りながら着実に増やしたい方

- 老後資金など、10年以上の超長期的な視点で資産形成を考えている方

このポートフォリオは、いわば「守り」を固めたディフェンシブな構成です。仮想通貨市場における基軸通貨であり、最も時価総額が大きく信頼性の高いビットコイン(BTC)と、スマートコントラクトプラットフォームとして圧倒的な地位を築いているイーサリアム(ETH)に資産の大部分を配分します。

構成例:

- ビットコイン (BTC): 60%

- イーサリアム (ETH): 30%

- その他アルトコイン: 10%

この構成のメリット:

最大のメリットは、その相対的な安定性です。ビットコインとイーサリアムは、仮想通貨市場全体の動向と連動する傾向が強く、市場の「平均点」に近い値動きをします。個別のアルトコインがプロジェクト固有の問題で暴落するようなことがあっても、このポートフォリオが受けるダメージは限定的です。市場全体が大きく落ち込む局面でも、他のアルトコインに比べて下落率が緩やかになる傾向があります。仮想通貨のボラティリティに慣れていない初心者の方が、精神的な負担を少なく投資を続けるには最適な構成と言えるでしょう。

この構成のデメリット:

守りが堅い分、大きなリターンは期待しにくいのがデメリットです。アルトコインの中には、短期間で価格が10倍、100倍になるものも存在しますが、このポートフォリオではそうした爆発的な利益を得るチャンスは少なくなります。あくまで市場全体の成長の恩恵を、リスクを抑えながら受け取るというスタンスです。

収益性を重視するポートフォリオ

アルトコインの比率を高める

こんな人におすすめ:

- ある程度の投資経験があり、仮想通貨市場のリスクを十分に理解している方

- 高いリスクを取ってでも、短〜中期的に大きなリターンを積極的に狙いたい方

- 余剰資金に余裕があり、万が一資産が大きく減少しても生活に影響がない方

このポートフォリオは、「攻め」に特化したアグレッシブな構成です。安定性の高いビットコインやイーサリアムの比率を抑え、その分を高い成長が期待される複数のアルトコインに分散投資します。

構成例:

- ビットコイン (BTC): 30%

- イーサリアム (ETH): 20%

- アルトコイン(セクター分散): 50%

- 例: レイヤー1 (SOLなど) 15%、DeFi (UNIなど) 15%、GameFi (SANDなど) 10%、AI関連 (RNDRなど) 10%

この構成のメリット:

最大の魅力は、ハイリターンを狙える可能性です。組み入れたアルトコインの中の1つでも、プロジェクトが成功し、市場で高く評価されれば、ポートフォリオ全体の価値を大きく押し上げる可能性があります。いわゆる「テンバガー(10倍株)」のような、爆発的な利益を掴むチャンスは、この構成の方が圧倒的に高いと言えます。さまざまなセクターに分散投資することで、次のトレンドを捉える確率も高まります。

この構成のデメリット:

高いリターンの裏側には、非常に高いリスクが潜んでいます。アルトコインはビットコインに比べて価格変動が激しく、開発の遅延や競合の出現、規制の強化など、さまざまな要因で価値が暴落するリスクを常に抱えています。最悪の場合、プロジェクトが失敗し、価値がゼロになる可能性も否定できません。このポートフォリオは、まさにハイリスク・ハイリターンの典型であり、相応の覚悟と知識が求められます。

バランスを重視するポートフォリオ

ビットコインとアルトコインを均等に組み合わせる

こんな人におすすめ:

- ほとんどの投資家にとって適している、標準的なスタイルを求めている方

- 安定性も確保しつつ、ある程度のリターンも狙いたいという、欲張りな方

- コア・サテライト戦略を実践してみたい方

このポートフォリオは、安定性と収益性の「良いとこ取り」を目指す、バランス感覚に優れた構成です。資産の大部分を占めるビットコインとイーサリアムでポートフォリオの土台(コア)を固めつつ、残りの資金で複数のアルトコイン(サテライト)に投資し、プラスアルファのリターンを狙います。

構成例:

- ビットコイン (BTC): 40%

- イーサリアム (ETH): 30%

- アルトコイン(セクター分散): 30%

この構成のメリット:

この構成は、コア・サテライト戦略の典型例であり、非常に合理的です。安定性の高いコア資産がポートフォリオ全体の下落リスクを抑制してくれるため、サテライト部分のアルトコイン投資で安心してチャレンジができます。市場全体が上昇する局面ではアルトコインがポートフォリオを牽引し、下落局面ではビットコインやイーサリアムが下支え役となる、といったように、どのような市場環境でもある程度対応できる柔軟性を持っています。リスクとリターンのバランスが良く、多くの投資家にとって長期的に付き合える心地よい構成と言えるでしょう。

この構成のデメリット:

「器用貧乏」になりがちな側面もあります。安定性では安定重視型に劣り、収益性の爆発力では収益性重視型に及びません。すべてにおいて中途半端だと感じる可能性もありますが、裏を返せば、大きな失敗を避けながら着実に資産を育てていける、最も王道で再現性の高い戦略とも言えます。

ポートフォリオの管理に役立つ方法とおすすめツール

ポートフォリオを構築したら、その価値をリアルタイムで追跡し、パフォーマンスを分析するための管理が不可欠です。特に、複数の取引所やウォレットに資産を分散している場合、手作業での管理は非常に煩雑になります。ここでは、ポートフォリオ管理を効率化するための3つの主要な方法と、具体的なツールを紹介します。

Excelやスプレッドシートで自作する

最も古典的でありながら、今なお多くの投資家に利用されているのが、Microsoft ExcelやGoogleスプレッドシートといった表計算ソフトを使って、ポートフォリオ管理シートを自作する方法です。

メリット:

- 完全なカスタマイズ性: 自分が管理したい項目(購入日時、購入価格、数量、手数料、現在の評価額、損益率など)を自由に設計できます。グラフを作成して視覚的に分析するなど、思い通りの管理が可能です。

- コストがかからない: Googleスプレッドシートは無料で利用できます。

- 仕組みの理解が深まる: 自分で計算式などを組むことで、損益計算の仕組みやポートフォリオ理論への理解が自然と深まります。

デメリット:

- 作成に手間がかかる: ゼロから使いやすいシートを作成するには、ある程度の時間と表計算ソフトの知識が必要です。

- 価格の自動更新が難しい: 各仮想通貨の現在価格をリアルタイムで反映させるには、API連携(Googleスプレッドシートの場合は

GOOGLEFINANCE関数や外部API)の設定が必要となり、初心者にはハードルが高い場合があります。手動で価格を更新するのは非常に面倒です。 - ヒューマンエラーの可能性: 手入力が多いと、入力ミスや計算式のミスが起こりやすく、正確な資産状況を把握できなくなるリスクがあります。

こんな人におすすめ:

- 管理する銘柄が数種類と少なく、手動更新が苦にならない方

- 自分だけのオリジナルな管理画面を作りたい方

- プログラミングやAPI連携の知識がある方

仮想通貨取引所の管理機能を使う

現在、国内の多くの仮想通貨取引所では、その取引所内で保有している資産の状況を一覧で確認できるポートフォリオ機能を提供しています。

メリット:

- 手軽で簡単: 口座を開設していれば、特別な設定なしですぐに利用できます。

- 自動で資産を反映: その取引所で購入・保有している資産は自動的に集計され、現在の評価額や損益がリアルタイムで表示されます。

- 初心者でも安心: 複雑な操作は不要で、直感的に自分の資産状況を把握できます。

デメリット:

- 管理範囲が限定的: 最大の弱点は、その取引所内の資産しか管理できないことです。他の取引所や、個人のウォレット(MetaMaskなど)、ハードウェアウォレットに保管している資産は集計の対象外となります。

- 機能がシンプル: 詳細な分析機能や、過去のパフォーマンス推移を追う機能などは、専用ツールに比べて限定的であることが多いです。

こんな人におすすめ:

- 利用している仮想通貨取引所が1つだけの方

- 仮想通貨投資を始めたばかりで、まずは手軽に資産状況を把握したい方

ポートフォリオ管理専用アプリ・ツールを使う

複数の取引所やウォレットに資産を分散させている投資家にとって、最も強力な味方となるのが、ポートフォリオ管理に特化した専用のアプリやWebツールです。これらのツールは、API連携機能などを使い、あらゆる場所に散らばったあなたの仮想通貨資産を一元的に集約し、可視化してくれます。

メリット:

- 一元管理が可能: 複数の取引所口座やウォレットのアドレスを登録するだけで、すべての資産を一つのダッシュボードでまとめて管理できます。

- リアルタイム追跡: 仮想通貨の価格と連動し、ポートフォリオ全体の価値をリアルタイムで正確に把握できます。

- 高度な分析機能: 資産配分の円グラフ表示、各資産の損益分析、過去のパフォーマンスチャートなど、投資戦略の改善に役立つ豊富な機能が備わっています。

デメリット:

- API連携の設定: 取引所との連携には、APIキーの取得と設定という、初心者には少し難しく感じられる作業が必要です。

- セキュリティリスク: APIキーを外部サービスに提供することになるため、信頼できるツールを選ぶことが非常に重要です。読み取り専用の権限を設定するなど、セキュリティ対策は万全に行う必要があります。

- 一部有料: 高機能なツールの中には、月額料金などが発生する有料プランが設定されている場合があります。

以下に、世界中の投資家から支持されている代表的なポートフォリオ管理ツールを3つ紹介します。

CoinMarketCap

CoinMarketCapは、世界最大級の仮想通貨データアグリゲーター(情報集約サイト)です。価格チャートや時価総額ランキングの確認で利用している方も多いですが、非常に高機能なポートフォリオ管理機能も無料で提供しています。

- 特徴: 手動での取引履歴入力のほか、主要な海外取引所とのAPI連携にも対応。シンプルなUIで初心者でも使いやすく、保有資産の配分や損益状況を直感的に把握できます。ウォッチリスト機能と連携させることも可能です。

- 料金: 無料

- こんな人におすすめ: まずは無料で高機能なポートフォリオ管理を試してみたいすべての人。

- 参照:CoinMarketCap公式サイト

CoinGecko

CoinMarketCapと並ぶ、もう一つの巨大な仮想通貨情報サイトがCoinGeckoです。こちらも同様に、無料で利用できるパワフルなポートフォリオ管理機能を備えています。

- 特徴: CoinMarketCapとほぼ同等の機能を持ち、対応する通貨や取引所の数も豊富です。UIの好みで使い分けるユーザーも多くいます。DeFiのイールドファーミングなど、より詳細なデータを追跡できる点に強みがあるとも言われています。

- 料金: 無料

- こんな人におすすめ: CoinMarketCapと比較して、より自分に合ったUIのツールを探している人。

- 参照:CoinGecko公式サイト

CoinStats

CoinStatsは、ポートフォリオ管理に特化したサービスとして高い評価を得ています。特に、連携できる取引所やウォレットの数が非常に多いのが特徴です。

- 特徴: 300以上の取引所・ウォレットとの連携に対応しており、DeFi資産やNFTの管理も可能です。取引履歴を自動で同期し、詳細な損益計算を行ってくれます。特定の価格になったら通知してくれるアラート機能も便利です。

- 料金: 機能が制限された無料プランと、より高度な機能が使える有料プランがあります。

- こんな人におすすめ: DeFiやNFTを含む多様な資産を、複数のプラットフォームをまたいで本格的に管理したい中〜上級者。

- 参照:CoinStats公式サイト

これらのツールを活用することで、面倒な資産管理の手間から解放され、より戦略的な分析や次の投資判断に時間を費やすことができるようになります。

仮想通貨ポートフォリオ運用時の注意点

ポートフォリオを構築し、管理ツールを導入したとしても、安心して放置しておいて良いわけではありません。長期的に安定した運用を続けるためには、いくつか心に留めておくべき重要な注意点があります。これらを怠ると、せっかくのリスク管理が無意味になったり、思わぬトラブルに巻き込まれたりする可能性があります。

定期的なリバランスを怠らない

ポートフォリオの作り方の章でも触れましたが、リバランスはポートフォリオ運用において最も重要なメンテナンス作業であり、その重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。

リバランスとは、価格変動によって崩れた資産の比率を、当初定めた目標比率に戻す作業です。これを怠ると、ポートフォリオはあなたの意図しない形に歪んでいってしまいます。

例えば、あなたが「ビットコイン50%、アルトコイン50%」のバランス型ポートフォリオを組んだとします。その後、アルトコイン市場が活況を呈し、保有するアルトコインの価値が大きく上昇した結果、ポートフォリオの比率が「ビットコイン30%、アルトコイン70%」になったとしましょう。この状態は、あなたが当初許容したリスクレベルを大幅に超えた、非常に攻撃的なポートフォリオに変貌してしまったことを意味します。もしこの後に市場が暴落すれば、想定以上の大きな損失を被ることになるでしょう。

リバランスは、このようなリスクの増大を防ぎ、常にポートフォリオを自分のリスク許容度の範囲内に保つための安全装置なのです。また、機械的に「値上がりした資産を売り、値下がりした資産を買う」という行動を繰り返すことになるため、結果的に「高値で利確し、安値で仕込む」という理想的な投資行動を、感情を排して実践することにも繋がります。

ただし、リバランスを行う際には以下の2点に注意が必要です。

- 手数料: 売買のたびに取引手数料が発生します。あまりに頻繁なリバランスは、手数料がかさみ、リターンを圧迫する可能性があります。

- 税金: 値上がりした資産を売却して利益が確定した場合、その利益は課税対象となります。リバランスによって発生する税金のことも考慮に入れる必要があります。

これらのコストを考慮し、「四半期に一度」や「比率が±5%乖離したら」など、自分なりのルールを定めて、忘れずにリバランスを実行しましょう。

1つの取引所に資産を集中させない

ポートフォリオ管理は、保有銘柄の分散だけでなく、「資産の保管場所」の分散も非常に重要です。多くの投資家は、利便性から購入した仮想通貨をそのまま取引所の口座に預けっぱなしにしていますが、これは大きなリスクを伴います。

これは「カウンターパーティリスク」と呼ばれるもので、取引相手(この場合は仮想通貨取引所)が原因で資産を失う可能性を指します。具体的には、以下のようなリスクが考えられます。

- ハッキングリスク: 取引所は常にハッカーの標的です。過去には、国内外で多くの取引所がハッキング被害に遭い、顧客資産が流出する事件が発生しています。日本の取引所は金融庁の規制下にあり、顧客資産の分別管理や補償制度が義務付けられていますが、リスクがゼロになるわけではありません。

- 倒産リスク: 取引所を運営する企業が経営破綻する可能性もゼロではありません。そうなった場合、預けていた資産がすぐに引き出せなくなったり、全額が返還されない可能性も考えられます。

これらのリスクを軽減するためには、資産を1つの取引所に集中させず、複数の取引所に分散させることが有効です。さらに、よりセキュリティを高めるためには、取引所に置くのは短期的に売買する分だけにとどめ、長期保有する資産は自分自身で秘密鍵を管理する個人のウォレットに移すことを強く推奨します。

特に、インターネットから完全に切り離された「ハードウェアウォレット」は、ハッキングリスクを最小限に抑えることができるため、まとまった額の資産を保管する際には最も安全な選択肢の一つとされています。資産を守ることも、ポートフォリオ運用の重要な一部です。

利益が出た場合は確定申告が必要になる

仮想通貨投資で得た利益は、原則として「雑所得」として扱われ、所得税の課税対象となります。利益が出たにもかかわらず、確定申告を怠ると、後から追徴課税や延滞税といった重いペナルティが課される可能性があります。

確定申告が必要になるかどうかは、個人の状況によって異なりますが、一般的には以下のケースが該当します。

- 給与所得のある会社員の場合: 仮想通貨取引による所得(利益)が年間20万円を超えた場合。

- 被扶養者の場合: 仮想通貨取引による所得が年間48万円を超えた場合。

- 個人事業主や給与所得のない方: 仮想通貨取引による所得が年間48万円を超えた場合。

ここでいう「所得(利益)」は、以下のタイミングで発生します。

- 仮想通貨を売却して日本円に換金したとき

- 保有する仮想通貨で別の仮想通貨を購入したとき

- 保有する仮想通貨で商品やサービスを購入したとき

特に注意が必要なのは2番目の「仮想通貨で別の仮想通貨を購入したとき」です。例えば、値上がりしたビットコインを使ってイーサリアムを購入した場合、その時点でビットコインの利益が確定したとみなされ、課税対象となります。リバランスで資産を売買する際にも利益が発生する可能性があるため、注意が必要です。

仮想通貨の損益計算は、取引履歴が複雑になるほど非常に煩雑になります。年間の取引履歴をすべて洗い出し、移動平均法または総平均法で取得価額を計算し、損益を算出する必要があります。手作業での計算は困難を極めるため、GtaxやCryptactといった仮想通貨専門の損益計算ツールを利用するのが一般的です。取引所の取引履歴ファイルをアップロードするだけで、自動で損益を計算してくれます。

利益が大きくなった場合や、計算に不安がある場合は、仮想通貨に詳しい税理士に相談することも検討しましょう。税金の問題は、健全な投資活動を続ける上で避けては通れない道です。

参照:国税庁公式サイト「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」

仮想通貨のポートフォリオに関するよくある質問

ここでは、仮想通貨のポートフォリオに関して、特に初心者の方が抱きやすい疑問について、Q&A形式で解説します。

ポートフォリオのおすすめの割合はありますか?

これは最も多く寄せられる質問の一つですが、残念ながら「すべての人におすすめできる唯一絶対の黄金比率」というものは存在しません。最適なポートフォリオの割合は、個人の以下の要素によって大きく異なるからです。

- 投資目的(長期的な資産形成か、短期的な利益追求か)

- リスク許容度(どの程度の損失まで耐えられるか)

- 年齢や収入(リスクを取れる余裕がどれくらいあるか)

- 投資経験や知識

例えば、投資を始めたばかりの20代で、高いリスクを取れる人であれば、アルトコインの比率が高い収益性重視のポートフォリオが適しているかもしれません。一方で、退職後の資金を運用する60代の方であれば、資産保全を最優先にした安定性重視のポートフォリオが適切でしょう。

大切なのは、誰かのおすすめを鵜呑みにするのではなく、この記事で紹介した投資スタイル別の構成例などを参考にしつつ、自分自身の状況を深く見つめ直し、自分だけの「心地よい」と思える割合を見つけることです。まずは少額から始め、運用しながら徐々に自分に合った形に調整していくことをおすすめします。

初心者がポートフォリオに組み込むべき仮想通貨は?

初心者が最初にポートフォリオに組み入れるべき仮想通貨としては、まず間違いなくビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)が挙げられます。

その理由は以下の通りです。

- 圧倒的な時価総額と流動性: この2つの通貨は、仮想通貨市場全体の時価総額の大部分を占めており、市場の基軸となっています。取引量も多いため、いつでも売買しやすく、価格も比較的安定しています。

- 豊富な情報量: 歴史が長く、世界中の多くの人が関心を持っているため、ニュースや分析記事、解説動画など、学習するための情報が非常に豊富です。

- 広く認知されたユースケース: ビットコインは「価値の保存手段」、イーサリアムは「スマートコントラクトプラットフォーム」として、その役割が確立されており、他の多くのアルトコインの基盤となっています。

- 取り扱いの多さ: ほぼすべての国内仮想通貨取引所で取り扱われているため、手軽に購入できます。

まずは、このBTCとETHをポートフォリオの「コア(核)」として全体の50%〜80%程度を占めるように構築し、投資に慣れてきたら、残りのサテライト部分で、自分が興味を持った分野(GameFi, DeFiなど)のアルトコインを少量ずつ加えていく、というステップを踏むのが最も安全で王道なアプローチと言えるでしょう。

ポートフォリオのシミュレーションはできますか?

はい、過去のデータを用いて、特定のポートフォリオがどのようなパフォーマンスを示したかを検証する「バックテスト」を行うことは可能です。

世の中には、仮想通貨のポートフォリオバックテスト専用のWebツールや、プログラミング(Pythonなど)を使って自分でシミュレーションを行う方法があります。これらのツールを使えば、「もし3年前に、ビットコイン60%、イーサリアム40%のポートフォリオを組んでいたら、現在資産はいくらになっていたか」といったシミュレーションができます。

異なるポートフォリオ構成を複数パターンで比較し、リスク(最大下落率など)とリターン(年率リターンなど)を比較検討することで、自分の戦略を客観的に評価するのに役立ちます。

ただし、シミュレーションを行う際には、絶対に忘れてはならない注意点があります。それは、「過去のパフォーマンスは、将来の成果を保証するものではない」ということです。過去にうまくいった戦略が、未来も同じようにうまくいくとは限りません。市場の環境は常に変化しています。

バックテストの結果は、あくまでポートフォリオの特性を理解するための一つの参考データとして捉え、その結果を過信しないようにしましょう。

まとめ

本記事では、仮想通貨投資におけるポートフォリオの重要性から、初心者でも実践できる具体的な作り方、投資スタイル別の構成例、管理ツール、そして運用上の注意点まで、幅広く解説してきました。

価格変動の激しい仮想通貨の世界では、一点集中投資は大きなリスクを伴います。複数の異なる性質を持つ仮想通貨を組み合わせたポートフォリオを構築することは、リスクを分散し、感情的な売買を避け、長期的な視点で安定した資産形成を目指すための、いわば「投資の羅針盤」です。

この記事の要点を改めてまとめます。

- ポートフォリオはリスク管理の基本: 複数の資産に分散することで、特定の通貨の暴落による致命的なダメージを避けられます。

- 構築は5つのステップで: 「①目的設定 → ②銘柄・比率決定 → ③口座開設 → ④購入 → ⑤リバランス」という手順で、誰でもポートフォリオを組むことができます。

- コア・サテライト戦略が王道: 安定したビットコインやイーサリアムを「コア」に、成長を狙うアルトコインを「サテライト」に配置することで、リスクとリターンのバランスを取ります。

- 自分に合ったスタイルを見つける: 安定性、収益性、バランスなど、自分の目的に合った構成比率を考えることが重要です。

- 管理ツールで効率化: 複数の取引所やウォレットの資産は、専用ツールで一元管理することで、手間を省き、正確な状況把握が可能になります。

- 運用には注意が必要: 定期的なリバランス、資産保管場所の分散、税金の知識は、健全な運用を続ける上で不可欠です。

仮想通貨投資は、一攫千金を夢見るギャンブルではありません。正しい知識を身につけ、自分なりの戦略を持って規律ある運用を続けることで、将来の資産を築くための強力な手段となり得ます。

この記事が、あなたの仮想通貨投資の旅を始める、あるいは見直すための一助となれば幸いです。まずは自分にできる小さな一歩から、あなただけのポートフォリオ作りを始めてみましょう。