近年、ニュースやSNSで「ビットコイン」や「NFT」といった言葉を耳にする機会が増え、仮想通貨(暗号資産)への関心が世界的に高まっています。新たな資産形成の手段として注目を集める一方で、「何だか難しそう」「リスクが怖い」「何から勉強すればいいのかわからない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

確かに、仮想通貨の世界は専門用語が多く、技術も日進月歩で変化しています。しかし、正しい知識を順序立てて学んでいけば、その仕組みや将来性を理解し、リスクを適切に管理しながら資産運用の選択肢の一つとして活用できます。

この記事では、仮想通貨の勉強を始めたいと考えている初心者の方に向けて、まず押さえておくべき基礎知識から、具体的な学習ステップ、そして学習に役立つ本やWebサイトまでを網羅的に解説します。この記事を読み終える頃には、仮想通貨学習の全体像が明確になり、自信を持って第一歩を踏み出せるようになっているでしょう。

目次

そもそも仮想通貨の勉強はなぜ必要?

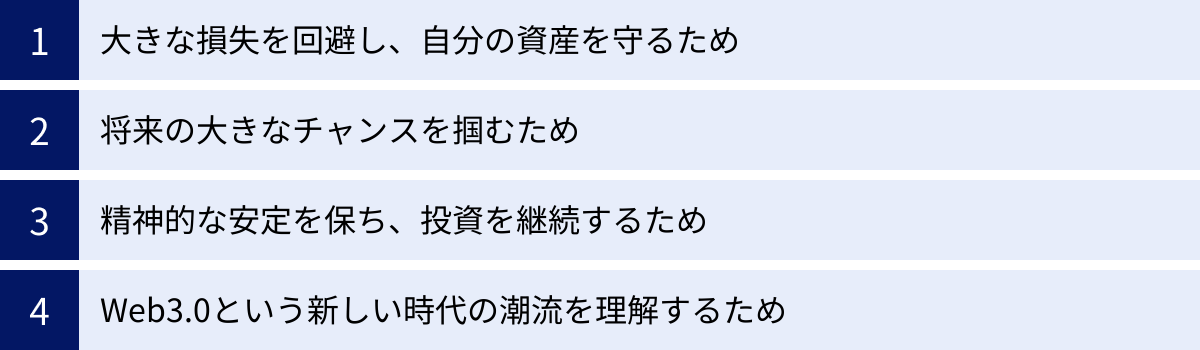

「仮想通貨は価格が上がるか下がるかのギャンブルのようなもので、勉強しても意味がない」という声を聞くことがあるかもしれません。しかし、これは大きな誤解です。仮想通貨への投資や関与を考える上で、事前の勉強は極めて重要です。その理由は、大きく分けて4つあります。

第一に、大きな損失を回避し、自分の資産を守るためです。仮想通貨の最大の特徴の一つに、価格変動の大きさ(ボラティリティの高さ)が挙げられます。1日で価格が数十パーセント上下することも珍しくありません。知識がないまま、「誰かが儲かったらしい」「今がチャンスだ」といった漠然とした情報だけで投資を始めると、価格が急落した際に冷静な判断ができず、パニックになって大きな損失を出してしまう「狼狽売り」に陥りがちです。なぜその仮想通貨が価値を持つのか、どのようなリスクがあるのかを理解していれば、市場の短期的な変動に一喜一憂することなく、長期的な視点で冷静な判断を下せるようになります。また、仮想通貨の世界には、残念ながら詐欺的なプロジェクトやハッキングのリスクも存在します。基本的な知識があれば、怪しい儲け話を見抜き、自らの資産をサイバー攻撃から守るための対策を講じられます。

第二に、将来の大きなチャンスを掴むためです。仮想通貨は単なる投機の対象ではありません。その根幹を支えるブロックチェーン技術は、「インターネット以来の発明」とも言われ、金融、アート、ゲーム、不動産など、あらゆる産業のあり方を根本から変える可能性を秘めています。例えば、銀行を介さずに金融サービスを利用できる「DeFi(分散型金融)」や、デジタルデータに唯一無二の価値を与える「NFT(非代替性トークン)」などは、すでに新しい経済圏を形成しつつあります。これらの新しい概念や技術を正しく理解することで、黎明期にある有望なプロジェクトを早期に見つけ出し、投資機会として捉えられます。知識は、リスクを回避する盾であると同時に、チャンスを掴むための武器にもなるのです。

第三に、精神的な安定を保ち、投資を継続するためです。前述の通り、仮想通貨市場は価格変動が激しいため、精神的な負担が大きくなりがちです。投資の根拠が曖昧だと、価格が少し下がるだけで「自分の判断は間違っていたのではないか」と不安になり、眠れなくなってしまうかもしれません。しかし、プロジェクトの技術的な優位性や将来性、市場全体のトレンドなどを自分なりに分析し、納得した上で投資をしていれば、短期的な価格のノイズに惑わされにくくなります。「なぜ自分はこの銘柄に投資しているのか」を明確に語れるだけの知識を持つことが、長期的な視点での資産形成を続ける上での精神的な支柱となります。

第四に、Web3.0という新しい時代の潮流を理解するためです。仮想通貨やブロックチェーンは、特定の企業がデータを独占する現代のインターネット(Web2.0)の課題を解決し、より分散化され、ユーザーが主権を持つ新しいインターネット「Web3.0」を実現するためのコア技術とされています。仮想通貨を学ぶことは、単に新しい金融商品を学ぶだけでなく、これからの社会や経済がどのように変わっていくのか、その大きなパラダイムシフトを理解することに繋がります。 これは、投資家としてだけでなく、一人のビジネスパーソン、生活者としても非常に価値のある学びと言えるでしょう。

結論として、仮想通貨の勉強は、単に利益を追求するためだけのものではありません。それは、リスクから身を守り、未来の可能性を理解し、そして何より、情報に振り回されることなく自分自身の判断で行動するための、必要不可欠な準備なのです。

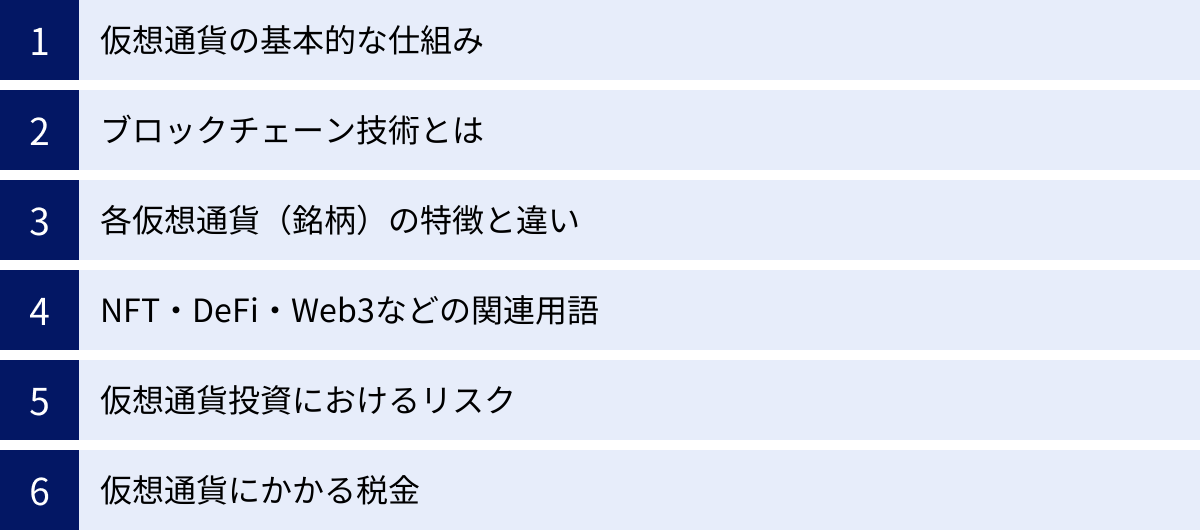

初心者がまず勉強すべき仮想通貨の基礎知識

仮想通貨の世界に足を踏み入れる前に、まずは基本となるいくつかの概念をしっかりと押さえておく必要があります。ここでは、初心者が最低限知っておくべき6つの基礎知識について、一つひとつ丁寧に解説していきます。

仮想通貨の基本的な仕組み

仮想通貨(一般的には「暗号資産」とも呼ばれます)とは、インターネット上でやり取りできる財産的価値であり、電子的に記録され移転できるものを指します。日本円や米ドルのような「法定通貨」との最も大きな違いは、国や中央銀行のような特定の管理者が存在しない「非中央集権的」なシステムである点です。

では、管理者がいないのに、どのようにしてその価値や取引の正当性が保証されているのでしょうか。その答えが「暗号技術」と「P2P(ピアツーピア)ネットワーク」です。

- 暗号技術:仮想通貨の取引は、高度な暗号技術によって保護されています。これにより、偽造や二重支払いを防ぎ、本人以外が勝手に送金できないような安全な仕組みが実現されています。

- P2Pネットワーク:取引の記録は、世界中に分散されたコンピューターネットワーク(P2Pネットワーク)に参加する不特定多数のユーザー(ノード)によって共有・管理されます。一つのサーバーがダウンしてもシステム全体が停止することがない、非常に堅牢な仕組みです。

また、仮想通貨を利用するには「ウォレット」と「アドレス」が必要です。ウォレットは仮想通貨を保管しておくためのデジタルな財布のことで、銀行口座に相当するのが「アドレス」です。送金する際は、相手のアドレスを指定して手続きを行います。このウォレットには、自分の資産にアクセスするための重要な鍵である「秘密鍵」と、外部に公開して送金を受け取るための「公開鍵」(アドレスの基になるもの)が保管されています。秘密鍵を失うと、そのウォレット内の資産に二度とアクセスできなくなるため、管理は非常に重要です。

ブロックチェーン技術とは

ブロックチェーンは、仮想通貨を支える最も重要な基盤技術です。これは「分散型台帳技術」の一種で、その名の通り、取引データ(トランザクション)を記録した「ブロック」を、時系列に沿って「チェーン」のようにつなげていくことでデータを保管します。

ブロックチェーンが画期的とされる理由は、その「改ざんが極めて困難」な構造にあります。

- ハッシュ化:各ブロックには、取引データに加えて、一つ前のブロックの内容を要約した「ハッシュ値」というデータが含まれています。もし誰かが過去のブロックの取引データを少しでも改ざんしようとすると、そのブロックのハッシュ値が変わり、それ以降のすべてのブロックのハッシュ値も連鎖的に変わってしまいます。これにより、不正な変更を即座に検知できます。

- P2Pでの共有:このブロックチェーンのデータ(台帳)は、特定のサーバーではなく、P2Pネットワークに参加する多数のコンピューターに全く同じものがコピーされて保持されています。仮に一つの台帳を改ざんできたとしても、他の大多数の正しい台帳と矛盾が生じるため、その改ざんは無効と見なされます。

- コンセンサスアルゴリズム:新しいブロックをチェーンにつなげる際には、ネットワークの参加者たちの間で「この取引記録は正しい」という合意形成(コンセンサス)が必要です。ビットコインで採用されている「プルーフ・オブ・ワーク(PoW)」などがその代表例です。

これらの仕組みにより、特定の管理者がいなくても、データの透明性、永続性、そして耐改ざん性が担保された、信頼性の高いシステムが実現されているのです。

各仮想通貨(銘柄)の特徴と違い

「仮想通貨」と一括りにされがちですが、実際には数千種類以上の銘柄が存在し、それぞれに異なる目的や特徴があります。全ての銘柄を覚える必要はありませんが、代表的なものの違いを理解しておくことは非常に重要です。

| 銘柄名 | ティッカー | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|---|

| ビットコイン | BTC | ・世界で最初に作られた仮想通貨 ・発行上限が2,100万枚と決まっている ・「デジタルゴールド」とも呼ばれる |

・価値の保存 ・決済手段 |

| イーサリアム | ETH | ・スマートコントラクト機能を実装 ・dApps(分散型アプリ)のプラットフォーム ・DeFiやNFTの基盤として広く利用 |

・dAppsの実行手数料 ・プラットフォーム利用料 |

| リップル | XRP | ・国際送金に特化 ・高速かつ低コストな決済を実現 ・中央集権的な管理体制 |

・国際的なブリッジ通貨 ・金融機関の送金システム |

- ビットコイン(BTC):すべての仮想通貨の元祖です。発行上限が定められていることから、金(ゴールド)のように希少性があり、インフレに強い「価値の保存手段」として認識されています。

- イーサリアム(ETH):ビットコインが決済や送金に主眼を置いているのに対し、イーサリアムは「スマートコントラクト」という機能を持つ点が最大の特徴です。これは、契約内容をプログラム化してブロックチェーン上に記録し、条件が満たされたら自動的に実行する仕組みです。これにより、イーサリアムのブロックチェーン上で様々なアプリケーション(dApps)を開発でき、後述するDeFiやNFTの多くがこの上で動いています。

- リップル(XRP):国際送金の非効率性(時間がかかる、手数料が高い)を解決するために開発されました。金融機関がリップルのネットワークを利用することで、数秒で安価な国際送金が可能になると期待されています。

- アルトコイン:ビットコイン以外の仮想通貨はすべて「アルトコイン」と呼ばれます。イーサリアムやリップルもアルトコインの一種ですが、他にもイーサリアムの競合となる高機能なプラットフォーム(ソラナ、カルダノなど)や、特定の分野に特化したもの(ゲーム、メタバースなど)など、多種多様なプロジェクトが存在します。

NFT・DeFi・Web3などの関連用語

仮想通貨の勉強を進めると、必ずと言っていいほどこれらの関連用語に出会います。これらは仮想通貨の応用分野であり、将来性を理解する上で欠かせない知識です。

- NFT(Non-Fungible Token / 非代替性トークン)

ビットコインが1BTC=1BTCとして同じ価値で交換できる「代替可能」なトークンであるのに対し、NFTは一つひとつが固有の価値を持ち、他のものと交換できない「非代替性」のトークンです。ブロックチェーン技術を使ってデジタルアートやゲームのアイテム、会員権などに唯一無二の証明書を付けることで、デジタルデータに所有権の概念をもたらしました。これにより、デジタルコンテンツの新たな市場が生まれています。 - DeFi (Decentralized Finance / 分散型金融)

銀行や証券会社といった中央集権的な金融機関を介さず、ブロックチェーン上のスマートコントラクトを活用して提供される金融サービスの総称です。ユーザー同士で仮想通貨の貸し借り(レンディング)を行ったり、仮想通貨を交換(DEX: 分散型取引所)、あるいは保険やデリバティブ取引まで、従来の金融サービスとほぼ同等の機能を非中央集権的な形で実現しようとしています。 - Web3 (Web3.0)

ブロックチェーン技術を基盤とした、次世代の分散型インターネットの構想を指します。現在のWeb2.0では、GAFAに代表される巨大テック企業がプラットフォームを支配し、ユーザーデータを収集・利用しています。これに対しWeb3では、データ主権がユーザーの手に戻り、より透明で公正なインターネットが実現されると期待されています。仮想通貨は、このWeb3の世界における経済活動の基盤となる「お金」の役割を担います。

仮想通貨投資におけるリスク

高いリターンが期待できる一方で、仮想通貨には様々なリスクが伴います。これらを正しく認識し、対策を講じることが重要です。

- 価格変動リスク:最も基本的なリスクです。需要と供給、規制の動向、著名人の発言など、様々な要因で価格が大きく、そして急激に変動します。

- ハッキング・サイバー攻撃リスク:取引所や個人のウォレットがハッキングされ、資産が盗まれるリスクです。

- 秘密鍵の紛失リスク:自分でウォレットを管理する場合、秘密鍵を紛失すると資産を永久に失います。

- 法規制リスク:各国の法規制や税制が変更されることで、市場全体に大きな影響が及ぶ可能性があります。

- 詐欺(スキャム)リスク:実態のないプロジェクトや、過剰な宣伝で投資家から資金をだまし取る詐欺的なコインも存在します。

これらのリスクを理解し、後述するセキュリティ対策や分散投資を徹底することが、資産を守る上で不可欠です。

仮想通貨にかかる税金

日本において、仮想通貨の取引で得た利益は、原則として「雑所得」として扱われます。これは給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となります。(参照:国税庁 No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の計算方法)

- 課税の対象となるタイミング:

- 仮想通貨を売却して日本円に換金した時

- 保有する仮想通貨で別の仮想通貨を購入(交換)した時

- 保有する仮想通貨で商品やサービスを購入した時

- 確定申告:会社員の場合、給与所得以外の所得(仮想通貨の利益を含む)が年間で20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。

- 税率:雑所得は累進課税が適用されるため、所得が多いほど税率が高くなります。住民税と合わせると、最大で約55%の税金がかかる可能性があります。

税金の計算は非常に複雑になりがちです。利益が出た場合は、国税庁のウェブサイトを確認したり、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

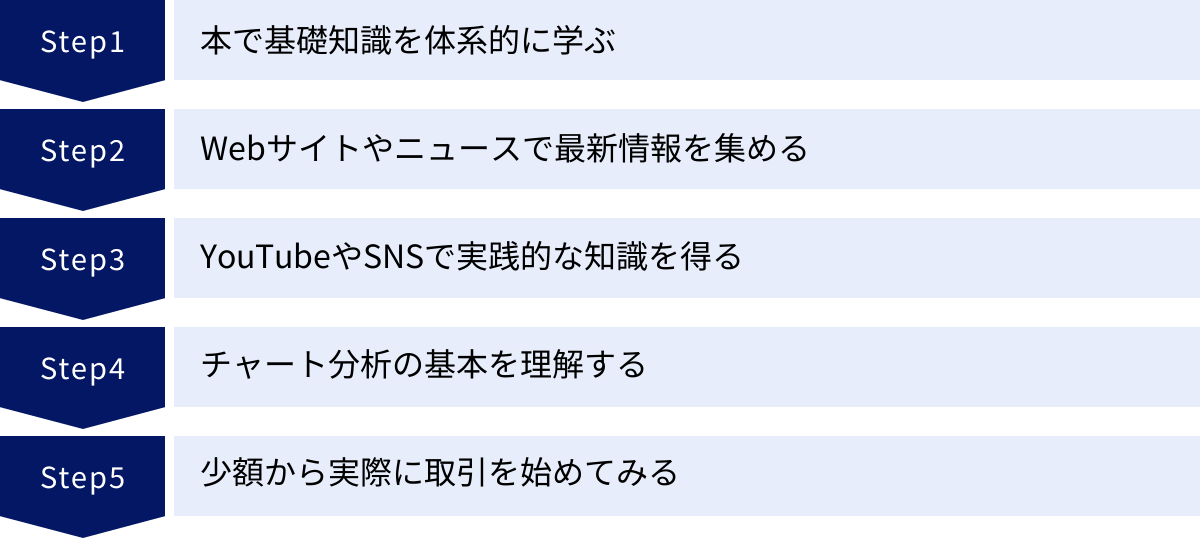

初心者向け|仮想通貨の勉強法5ステップ

基礎知識をインプットしたら、次はいよいよ本格的な学習に進みます。ここでは、初心者でも無理なく、かつ効率的に知識を深めていける5つのステップを紹介します。この順番で進めることで、断片的な知識ではなく、体系的で実践的なスキルが身についていきます。

① 本で基礎知識を体系的に学ぶ

情報が溢れる現代において、なぜ最初に「本」から学ぶことを推奨するのでしょうか。それは、WebサイトやSNSの情報が断片的で玉石混交であるのに対し、書籍は専門家によって編集・校閲されており、信頼性が高く、知識が体系的にまとめられているからです。

- なぜ本が有効か?

仮想通貨やブロックチェーンといった複雑な概念を理解するには、まず全体像を把握することが重要です。本は、歴史的背景から基本的な仕組み、主要な技術、そして未来の展望まで、一つのストーリーとして順序立てて解説してくれます。これにより、知識の幹となる部分をしっかりと構築できます。この幹があれば、後からWebなどで得た枝葉の情報を正しく位置づけ、理解を深めていくことができます。 - 本の選び方

初心者の方が本を選ぶ際は、以下のポイントを意識すると良いでしょう。- 「初心者向け」「入門」と明記されているか:専門用語ばかりで挫折しないよう、まずは平易な言葉で解説されているものを選びましょう。

- 図解やイラストが豊富か:ブロックチェーンの仕組みなど、抽象的な概念は図で見た方が直感的に理解しやすくなります。

- 出版年月日が比較的新しいか:仮想通貨業界は変化が速いため、あまりに古い本だと情報が現状と合っていない可能性があります。特に税制や法規制に関する部分は注意が必要です。

- 学習の進め方

最初から完璧に理解しようと気負う必要はありません。まずは一度、最後まで通読してみましょう。わからない単語があっても、付箋を貼るなどして先に進みます。目的は、まず仮想通貨の世界の「地図」を手に入れることです。全体像を掴んだ後、気になった部分や理解が浅い部分を再読することで、知識がより深く定着していきます。

② Webサイトやニュースで最新情報を集める

本の学習で基礎的な土台を築いたら、次は最新の情報をキャッチアップするフェーズに移ります。仮想通貨の世界では、新しい技術の登場、大型のアップデート、各国の規制動向など、価格に大きな影響を与えるニュースが日々飛び込んできます。

- なぜ最新情報が必要か?

仮想通貨の価値は、その将来性や普及への期待に大きく依存しています。したがって、最新の動向を追いかけることは、現在の市場環境を理解し、将来の価格を予測する上で不可欠です。例えば、ある銘柄が大手企業と提携したというニュースが出れば価格は高騰する可能性がありますし、逆に規制強化のニュースが出れば市場全体が冷え込むこともあります。 - 情報収集の方法

信頼できる情報源をいくつかブックマークし、毎日チェックする習慣をつけましょう。特におすすめなのが、仮想通貨専門のニュースメディアです。これらのサイトは、国内外の重要なニュースを日本語でわかりやすく解説してくれるため、効率的に情報を収集できます。- 国内ニュースサイト:国内外の最新ニュース、市場分析、初心者向け解説記事などを幅広く提供しています。

- 海外ニュースサイト(の日本語版):グローバルな視点での分析や、より専門的なレポートを読むことができます。

- 仮想通貨取引所のコラム:各取引所が運営するメディアも、質の高い入門記事やマーケットレポートを無料で公開しており、非常に参考になります。

これらの情報源から、事実(Fact)と意見(Opinion)を区別しながら読むことが重要です。客観的なニュースと、アナリスト個人の見解を混同しないように注意しましょう。

③ YouTubeやSNSで実践的な知識を得る

テキストベースの学習に慣れてきたら、動画やSNSを活用して、より実践的でリアルタイムな情報を得ていきましょう。視覚や聴覚に訴えるコンテンツは、複雑な内容を直感的に理解するのに役立ちます。

- YouTubeの活用法

YouTubeには、仮想通貨をテーマにしたチャンネルが数多く存在します。- 初心者向け解説:アニメーションやグラフィックを使って、ブロックチェーンの仕組みやDeFiの使い方などを視覚的にわかりやすく解説してくれます。

- チャート分析:実際のチャート画面を見ながら、テクニカル分析の手法を実演してくれるチャンネルは、トレードスキルの向上に直結します。

- 市場ニュース解説:日々の重要なニュースをピックアップし、その背景や市場への影響を専門家が解説してくれます。活字を読むのが苦手な方でも、音声で手軽に情報をインプットできます。

- SNS(特にX/旧Twitter)の活用法

Xは、仮想通貨に関する情報の速報性という点で他のメディアの追随を許しません。- リアルタイムな情報収集:プロジェクトの公式発表や、市場の急変に関する情報は、まずXで発信されることが非常に多いです。

- コミュニティの雰囲気把握:特定の銘柄に関する投資家たちのセンチメント(市場心理)や、今何が話題になっているのかといった「空気感」を掴むのに役立ちます。

ただし、YouTubeやSNSの情報は玉石混交であり、中には詐欺的な勧誘や根拠のない煽りも含まれるため、注意が必要です。特定のインフルエンサーの言うことを鵜呑みにせず、ステップ②で紹介したような信頼できるニュースソースと照らし合わせ、多角的な視点を持つことが極めて重要です。

④ チャート分析の基本を理解する

仮想通貨の取引を行う上で、価格の動向を予測するための「チャート分析(テクニカル分析)」は強力な武器になります。専門的で難しく感じるかもしれませんが、まずは基本的な考え方や代表的な指標を理解することから始めましょう。

- なぜチャート分析が必要か?

チャートは、過去の投資家たちの行動(買いと売り)の結果を可視化したものです。そして、投資家心理は時代が変わっても似たようなパターンを繰り返す傾向があります。過去の価格パターンを分析することで、将来の価格がどのように動く可能性が高いのか、ある程度の予測を立てることができます。 これにより、「なんとなく」ではなく、根拠に基づいた取引タイミング(エントリーポイントや利確・損切りポイント)の判断が可能になります。 - まず覚えるべき基本

- ローソク足:一定期間の始値、終値、高値、安値を一本の「ろうそく」のような形で表したもの。陽線(価格が上昇)と陰線(価格が下落)の見方を覚えるのが第一歩です。

- 移動平均線:一定期間の終値の平均値を線で結んだもの。短期・中期・長期の線を組み合わせることで、相場のトレンド(上昇・下降・横ばい)を把握できます。ゴールデンクロスやデッドクロスは有名な売買サインです。

- サポートラインとレジスタンスライン:価格がそれ以上下がりにくいとされる「支持線(サポート)」と、それ以上上がりにくいとされる「抵抗線(レジスタンス)」です。これらのラインを意識することで、価格が反転する可能性のあるポイントを見極められます。

最初から多くのテクニカル指標を使いこなそうとする必要はありません。まずはこの3つの基本を理解し、実際のチャートでどのように機能しているかを確認するだけでも、取引の精度は大きく向上するはずです。

⑤ 少額から実際に取引を始めてみる

ここまでのステップで学んだ知識は、いわば「机上の空論」です。その知識を本当に自分のものにし、血肉とするためには、最終ステップとして「少額での実践」が欠かせません。

- 実践の重要性

「百聞は一見に如かず」という言葉通り、実際に自分のお金で取引をしてみることで、これまで学んできたことが一気に自分ごとになります。- 注文方法や手数料の感覚がリアルにわかる。

- 価格が1%変動することの重みを肌で感じる。

- 含み益が出た時の喜びや、含み損を抱えた時の不安など、本では学べない感情的な側面を経験できる。

この実践経験を通じて初めて、リスク管理の重要性や、冷静な判断力を保つことの難しさと大切さを本当に理解できます。

- 実践の際の注意点

このステップの目的は、大きく儲けることではなく、「経験を積むこと」です。したがって、以下の点を必ず守ってください。- 必ず「余剰資金」で行うこと:失っても生活に一切影響が出ない、本当になくなっても良いと思える金額(例えば数千円〜1万円程度)から始めましょう。

- 取引記録をつける:「なぜこのタイミングで、この銘柄を買ったのか」という根拠をメモしておきましょう。後から取引を振り返ることで、成功と失敗の原因を分析し、次の取引に活かせます。

この5つのステップを順に、そして繰り返し実践することで、仮想通貨に関する知識とスキルは着実に向上していくでしょう。

仮想通貨の勉強に役立つおすすめツール

独学で仮想通貨を学ぶ上で、質の高い情報源やツールは強力な味方になります。ここでは、初心者が学習を進める際に特に役立つ本、Webサイト、YouTubeチャンネルなどを具体的に紹介します。

初心者におすすめの本3選

まずは、体系的な知識の土台を作るための本です。数ある入門書の中から、特に初心者にとって分かりやすいと評判の3冊を厳選しました。

いまさら聞けない ビットコインとブロックチェーン

- 著者:大塚 雄介

- 特徴:仮想通貨取引所Coincheckの共同創業者による一冊。専門的な内容を、女子高生と専門家の対話形式で非常にわかりやすく解説しているのが最大の特徴です。ビットコインの基本的な仕組みから、ブロックチェーン技術の核心、さらにはICOや税金の話まで、初心者が抱く素朴な疑問に答える形で話が進むため、全く知識がない状態からでもスムーズに読み進められます。まさに「最初の一冊」にふさわしい入門書です。

1時間でわかるビットコイン入門【決定版】

- 著者:小田 玄紀

- 特徴:「1時間でわかる」というタイトルの通り、多忙なビジネスパーソンでも短時間で仮想通貨の要点を掴めるように構成されています。 ビットコインの誕生から仕組み、他の仮想通貨との違い、そして投資対象としての魅力とリスクまでがコンパクトにまとめられています。単なる技術解説に留まらず、社会や経済に与えるインパクトという視点からも語られており、ビジネス知識として仮想通貨を学びたい方におすすめです。

いちばんやさしいビットコイン&ブロックチェーンの教本

- 著者:杉井 靖典、でじたりあん

- 特徴:豊富なイラストと図解を交えながら、ビットコインとブロックチェーンの技術的な側面を丁寧に解説している人気の教本シリーズの一冊です。「なぜブロックチェーンは改ざんできないのか?」といった核心的な部分を、技術に詳しくない人でもイメージで理解できるように工夫されています。 NFTやDeFiといった最新トピックにも触れられており、技術的な背景を少しだけ深く、しかし分かりやすく学びたいという方に最適です。

役立つ情報サイト・ニュースメディア

日々刻々と変化する仮想通貨市場の最新動向を追うためには、専門のニュースメディアの活用が不可欠です。

CoinPost

- 特徴:国内最大級の仮想通貨・ブロックチェーン専門メディアです。国内外の最新ニュースの速報性が高く、市場に影響を与える重要な情報をいち早くキャッチできます。また、著名人へのインタビュー記事や、初心者向けの解説コンテンツ(「仮想通貨とは」といった基本的な内容から、DeFiの始め方といった実践的なものまで)も非常に充実しており、初心者から上級者まで幅広い層にとって価値のある情報源です。(参照:CoinPost 公式サイト)

CoinDesk JAPAN

- 特徴:世界的に影響力を持つ仮想通貨メディア「CoinDesk」の日本版です。海外の一次情報を基にした質の高いニュースや、グローバルな視点からの深い分析記事・レポートが豊富な点が魅力です。世界のトッププレイヤーたちが市場をどう見ているのか、どのような技術トレンドが生まれているのかを知りたい場合に非常に役立ちます。少し専門的な内容も含まれますが、基礎知識を身につけた後のステップアップとして最適です。

(参照:CoinDesk JAPAN 公式サイト)

各仮想通貨取引所のコラム

- 特徴:Coincheckの「Coincheck Column」や、bitFlyerの「bitFlyer ブログ」など、国内の主要な仮想通貨取引所は自社でオウンドメディアを運営しています。これらのコラムは、口座開設を促す目的もあるため、特に初心者に向けて非常に丁寧で分かりやすい記事が多いのが特徴です。各銘柄の解説や、税金、セキュリティに関する知識など、取引を始める上で直接的に役立つ情報が無料で得られます。

参考になるYouTubeチャンネル

動画コンテンツは、複雑な概念や操作方法を直感的に理解するのに非常に便利です。ただし、投資助言を目的としたチャンネルではなく、あくまで学習の参考として活用しましょう。

【投資家】ぽんちよ

- 特徴:仮想通貨だけでなく、株式投資やNISAなど、幅広い金融・投資情報を扱っている人気のチャンネルです。難しい内容を身近な例えで分かりやすく解説するスタイルに定評があり、投資未経験者でも楽しみながら学べます。 仮想通貨を資産形成全体の中の一つの選択肢として、バランスの取れた視点から学びたい方におすすめです。

フジマナ/資産1億円FIRE

- 特徴:テクニカル分析や具体的なトレード戦略に関する実践的な発信で知られるチャンネルです。ビットコインや主要アルトコインのチャートを分析しながら、今後の値動きを予測する動画が多く、チャート分析の具体的な使い方を学ぶ上で非常に参考になります。 どのように考え、相場と向き合っているのか、プロの思考プロセスを垣間見ることができます。

税理士G【仮想通貨の税金チャンネル】

- 特徴:仮想通貨投資家にとって避けては通れない「税金」の問題に特化した、非常に専門性の高いチャンネルです。「いつ利益が確定するのか」「経費にできるものは何か」「DeFiの税金計算はどうするのか」といった、複雑で分かりにくい税務処理について、税理士が具体例を交えて解説してくれます。 利益が出た際に慌てないためにも、事前に見ておく価値が非常に高いです。

フォローしたいSNSアカウント(X/旧Twitter)

情報の速報性ではX(旧Twitter)が最も優れています。ただし、情報の取捨選択が重要になります。

各仮想通貨取引所の公式アカウント

- 特徴:利用している、あるいは利用を検討している取引所の公式アカウントは必ずフォローしておきましょう。新規銘柄の上場、システムメンテナンス、キャンペーン情報、セキュリティに関する注意喚起など、重要なお知らせが最も早く発信されます。 自分の資産管理に直結する情報源として欠かせません。

著名な投資家や専門家のアカウント

- 特徴:国内外の著名な投資家、アナリスト、開発者などをフォローすることで、多様な視点や深い洞察に触れることができます。市場のリアルタイムなセンチメントを把握したり、将来有望なプロジェクトに関する情報を早期に得られる可能性があります。ただし、彼らの発言はあくまで一個人の見解(ポジショントークを含む)であり、絶対的なものではありません。 後述する注意点を守り、鵜呑みにせず、自分で考えるための「材料」として活用する姿勢が大切です。

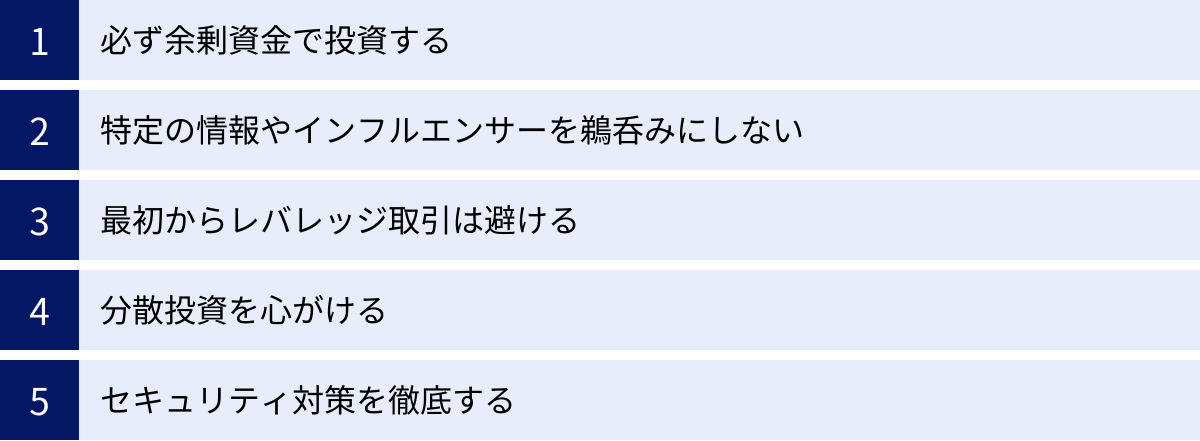

仮想通貨の勉強や取引をする際の注意点

仮想通貨は大きな可能性を秘めていますが、同時に無視できないリスクも存在します。知識を身につけることと並行して、安全に取引を行うための心構えと具体的な注意点をしっかりと理解しておくことが、長期的に市場に残り続けるための鍵となります。

必ず余剰資金で投資する

これは仮想通貨投資における最も重要で、絶対に守らなければならない鉄則です。余剰資金とは、食費や家賃などの生活費、病気や失業に備えるための生活防衛資金、あるいは数年以内に使う予定のあるお金(学費や住宅購入の頭金など)を除いた、「万が一、全額失っても自分の生活やライフプランに影響が出ないお金」を指します。

仮想通貨は価格変動が非常に激しく、最悪の場合、投資した資産の価値がゼロに近づく可能性も否定できません。生活に必要な資金を投じてしまうと、価格が下落した際に冷静な判断ができなくなり、「損失を取り戻そう」とさらにリスクの高い行動に出てしまうなど、悪循環に陥る危険性が高まります。精神的なプレッシャーから日常生活に支障をきたすことにもなりかねません。まずは、お小遣いの範囲内など、精神的な負担を感じない金額から始めることを徹底しましょう。

特定の情報やインフルエンサーを鵜呑みにしない

SNSやYouTubeには、「このコインは100倍になる!」「今すぐ買わないと乗り遅れる!」といった、魅力的で扇動的な情報が溢れています。しかし、これらの情報を無批判に信じ込むのは非常に危険です。

発信者の中には、自分が安く仕込んだ銘柄の価格を吊り上げるために、意図的に買いを煽る「ポジショントーク」を行っているケースが少なくありません。また、単純に分析が間違っている可能性もあります。

重要なのは、「DYOR(Do Your Own Research)」、つまり「自分で調べなさい」という精神です。誰かの情報をきっかけにするのは良いですが、最終的な投資判断は、必ず自分自身で公式サイト(ホワイトペーパー)を読んだり、信頼できる複数のニュースソースを確認したりして、そのプロジェクトの将来性やリスクを理解した上で下すべきです。他人の意見は参考程度に留め、自分の判断と責任で投資を行う姿勢が不可欠です。

最初からレバレッジ取引は避ける

仮想通貨取引所の中には、「レバレッジ取引」というサービスを提供しているところがあります。これは、口座に入れた自己資金(証拠金)を担保に、その何倍もの金額の取引ができる仕組みです。例えば、10万円の証拠金で2倍のレバレッジをかければ、20万円分の取引が可能になります。

少ない資金で大きな利益(リターン)を狙える可能性がある一方で、損失も同様に何倍にも膨れ上がる、非常にハイリスクな取引手法です。予想と反対の方向に価格が動いた場合、証拠金以上の損失が発生し、「追証(おいしょう)」と呼ばれる追加の資金入金を求められることさえあります。

初心者がいきなりレバレッジ取引に手を出すと、あっという間に資金を失ってしまう可能性が非常に高いです。まずは、自己資金の範囲内でのみ取引を行う「現物取引」で、市場の感覚やリスク管理の方法を十分に身につけてから、それでも必要だと感じた場合にのみ、慎重に検討するようにしましょう。

分散投資を心がける

「卵は一つのカゴに盛るな」という投資の格言は、仮想通貨の世界でも同様に重要です。自分の全資産を一つの仮想通貨銘柄に集中して投資するのは、極めてリスクの高い行為です。その銘柄に何かネガティブなニュースが出たり、技術的な欠陥が見つかったりした場合、資産全体が大きなダメージを受けてしまいます。

このリスクを軽減するために有効なのが「分散投資」です。

- 銘柄の分散:ビットコイン、イーサリアムといった時価総額の大きい安定感のある銘柄と、将来性を期待するアルトコインなど、複数の異なる特徴を持つ銘柄に資金を分けて投資します。

- 資産クラスの分散:仮想通貨だけでなく、株式、投資信託、債券、不動産など、値動きの相関性が低い他の資産にも投資することで、ポートフォリオ全体のリスクをより効果的に抑制できます。

- 時間の分散:一度に全額を投資するのではなく、毎月一定額を買い付ける「ドルコスト平均法」のように、購入タイミングを分けることも価格変動リスクを平準化する上で有効です。

セキュリティ対策を徹底する

仮想通貨は、銀行のような中央管理者が存在しないため、自分の資産は自分で守るという意識が非常に重要になります。ハッキングや詐欺から大切な資産を守るため、以下のセキュリティ対策は必ず実行してください。

- 二段階認証(2FA)の設定:取引所にログインする際、ID・パスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成される一度きりの確認コードの入力を求める設定です。万が一パスワードが漏洩しても、不正ログインを防ぐことができます。これは絶対に設定すべき最も重要な対策です。

- 強力なパスワードの使用:他のサービスで使っているパスワードの使い回しは絶対にやめましょう。英数字と記号を組み合わせた、長く複雑な独自のパスワードを設定してください。

- フィッシング詐欺への注意:取引所や有名サービスを装った偽のメールやSMSを送りつけ、偽サイトに誘導してログイン情報や秘密鍵を盗み出す手口です。メール内のリンクは安易にクリックせず、必ず公式サイトのブックマークからアクセスする習慣をつけましょう。

- フリーWi-Fiの利用を避ける:公共のフリーWi-Fiは通信が暗号化されていない場合があり、通信内容を盗み見られる危険性があります。仮想通貨の取引やログインは、自宅の安全なネットワーク環境で行うようにしましょう。

- ウォレットの適切な管理:多額の資産を長期間保管する場合は、オンライン上にある取引所のウォレットだけでなく、オフラインで管理できる「ハードウェアウォレット」の利用も検討しましょう。

これらの注意点を常に心に留めておくことが、仮想通貨というエキサイティングな市場で、長く安全に航海を続けるための羅針盤となります。

勉強の後は仮想通貨取引を始めてみよう

知識を十分にインプットし、注意点を理解したら、いよいよ実践のステージです。ここでは、初心者が安心して利用できる仮想通貨取引所の選び方から、実際に口座を開設して仮想通貨を購入するまでの具体的なステップを解説します。

初心者におすすめの仮想通貨取引所

日本国内には金融庁の認可を受けた多くの仮想通貨交換業者が存在しますが、それぞれに特徴があります。初心者が最初の口座を開設する際には、以下の3つのポイントを重視して選ぶのがおすすめです。

- アプリの使いやすさ:スマートフォンアプリの画面が見やすく、直感的に操作できるか。

- 取扱銘柄の豊富さ:ビットコインやイーサリアムだけでなく、関心のあるアルトコインを取り扱っているか。

- セキュリティと信頼性:長年の運営実績や、強固なセキュリティ対策を講じているか。

これらの観点から、特に初心者におすすめの取引所を3つ紹介します。

| 取引所名 | 特徴 | 取扱銘柄数(2024年5月時点) | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| Coincheck | ・スマホアプリのダウンロード数No.1(※) ・画面がシンプルで直感的に操作可能 ・NFTマーケットプレイスも展開 |

29種類 | ・とにかく簡単に始めたいスマホユーザー ・色々なアルトコインやNFTに興味がある人 |

| DMM Bitcoin | ・レバレッジ取引の取扱銘柄数が豊富 ・入出金手数料が無料(※BitMatch取引手数料を除く) ・サポート体制が充実(LINE問い合わせも可能) |

38種類(現物28種類、レバレッジ38種類) | ・手数料を抑えて取引したい人 ・将来的にレバレッジ取引も視野に入れている人 |

| bitFlyer | ・ビットコイン取引量6年連続No.1(※) ・業界最長のハッキング被害0件を継続 ・1円から仮想通貨が買える |

22種類 | ・セキュリティを最も重視する人 ・少額からコツコツ始めたい人 |

| ※各社の公式サイト等で公表されているデータに基づきます。参照:Coincheck公式サイト、DMM Bitcoin公式サイト、bitFlyer公式サイト |

Coincheck

アプリの使いやすさに定評があり、初心者からの支持が非常に厚い取引所です。 チャート画面や売買画面が非常にシンプルで、誰でも直感的に操作できます。また、取扱銘詞の種類も国内トップクラスで、話題のアルトコインを取引したい場合にも有力な選択肢となります。

DMM Bitcoin

各種手数料の安さが魅力で、特に日本円の入出金や仮想通貨の送金手数料が無料なのは大きなメリットです。また、レバレッジ取引に対応している銘柄数が豊富なため、現物取引に慣れた後のステップアップも見据えられます。サポート体制が手厚いのも安心材料です。

bitFlyer

セキュリティの高さを最優先するならbitFlyerが有力候補です。長年にわたりハッキング被害を出していない実績は、大きな安心感につながります。また、ビットコインの取引量が国内でトップクラスであるため、流動性が高く、安定した価格で取引しやすいという利点もあります。1円という非常に少額から仮想通貨を購入できるため、お試しで始めてみたい方にも最適です。

口座開設から購入までの3ステップ

どの取引所を選んでも、口座開設から仮想通貨購入までの基本的な流れはほぼ同じです。ここでは、その3つのステップを具体的に見ていきましょう。

① 取引所で口座を開設する

- メールアドレスとパスワードの登録:

利用したい取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録します。登録したアドレスに届く確認メールのリンクをクリックし、パスワードを設定します。 - 基本情報の入力:

氏名、住所、生年月日、職業、年収、投資経験などの基本情報を画面の指示に従って入力します。 - 本人確認:

運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類を提出します。現在では、スマートフォンのカメラで本人確認書類と自分の顔を撮影する「eKYC(かんたん本人確認)」が主流です。郵送物の受け取りが不要で、最短で即日〜翌営業日には口座開設が完了します。

② 日本円を入金する

口座開設が完了したら、取引を行うために日本円を入金します。主な入金方法は以下の3つです。

- 銀行振込:取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込みます。手数料は利用する銀行によって異なります。

- クイック入金(インターネットバンキング入金):提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間365日ほぼリアルタイムで入金できます。振込手数料は無料の場合が多いですが、取引所によっては別途手数料がかかることもあります。

- コンビニ入金:コンビニの端末を操作して現金で入金する方法です。

入金が完了すると、取引所のアカウントに日本円残高が反映されます。

③ 仮想通貨を購入する

いよいよ仮想通貨の購入です。購入方法には主に「販売所」と「取引所」の2種類があります。

- 販売所:

仮想通貨取引所を相手に、提示された価格で売買する方法です。操作が非常にシンプルで、買いたい数量を指定するだけですぐに購入できます。初心者が最初に利用するのにおすすめです。ただし、売値と買値の差である「スプレッド」が実質的な手数料となり、次に説明する「取引所」形式よりも割高になる傾向があります。 - 取引所:

他のユーザー(投資家)を相手に、株式取引のように板情報を見ながら売買する方法です。価格を指定して注文を出す「指値注文」などが可能で、販売所に比べて取引コストを安く抑えられます。操作がやや複雑なため、少し慣れてから挑戦すると良いでしょう。

まずは販売所で、勉強のステップで決めた「失ってもいい少額」で、ビットコインなどの主要な銘柄を購入してみましょう。これであなたも仮想通貨ホルダーの仲間入りです。

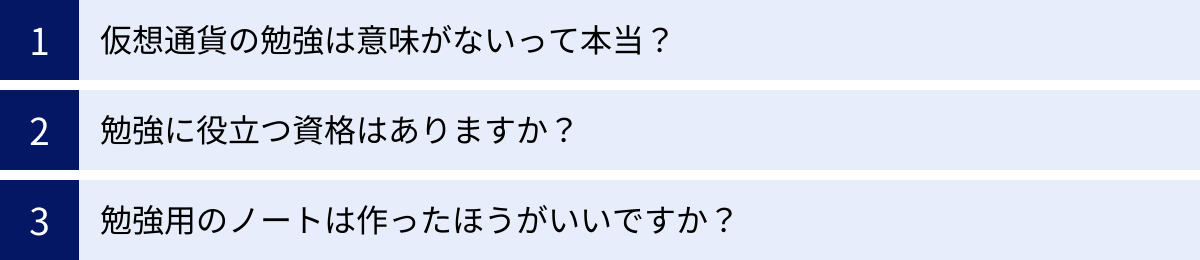

仮想通貨の勉強に関するよくある質問

仮想通貨の勉強を始めるにあたり、多くの人が抱く疑問や不安があります。ここでは、特によくある質問とその回答をまとめました。

仮想通貨の勉強は意味がないって本当?

この質問は、仮想通貨に対して「価格の上下を当てるだけのギャンブル」というイメージを持っている方からよく聞かれます。結論から言えば、「仮想通貨の勉強は非常に意味がある」というのが答えです。

「勉強は意味がない」という意見の背景には、短期間での価格の乱高下や、テクニカル分析が必ずしも機能しない局面があることなどが挙げられます。確かに、明日の価格を100%正確に予測することは誰にもできません。

しかし、勉強の目的は、短期的な価格予測を当てることだけではありません。

- リスク回避:勉強することで、詐欺的なプロジェクトやハッキングの手口を見抜き、大切な資産を失うリスクを大幅に減らせます。

- 長期的な視点の獲得:その仮想通貨がどのような技術に基づき、どんな課題を解決しようとしているのかを理解することで、短期的な価格変動に惑わされず、長期的な成長性を見極めることができます。

- 新たな機会の発見:DeFiやNFTといった新しい分野を学ぶことで、単なる売買差益だけでなく、新たな収益機会や未来のテクノロジーに触れるチャンスが生まれます。

むしろ、知識がないまま市場に参加することこそが、ギャンブル的な行動と言えます。 勉強は、不確実性の高い市場で生き残るための羅針盤であり、勝つ確率を上げるためだけでなく、「大負けしない」確率を格段に高めるためにこそ、絶対に不可欠なのです。

勉強に役立つ資格はありますか?

2024年現在、仮想通貨やブロックチェーンに関する国家資格は存在しません。 したがって、「この資格がないと取引できない」といったものはありません。

しかし、自身の知識レベルを客観的に証明したり、学習のモチベーションを維持したりする目的で、いくつかの民間資格が存在します。

- ブロックチェーン技術者認定試験:一般社団法人ブロックチェーン技術者協会(BATS)が実施。ブロックチェーンの技術的な理解度を問う試験で、エンジニア向けの側面が強いですが、技術の仕組みを体系的に学びたい人にも役立ちます。

- 仮想通貨技士:一般社団法人日本仮想通貨技術者協会が主催。仮想通貨の基礎知識から、取引、法律、税務、セキュリティまで幅広い知識を問われます。

- ブロックチェーン技能認定試験:特定非営利活動法人ブロックチェーン技能認定協会が実施。ブロックチェーンのビジネス活用に焦点を当てた内容が特徴です。

これらの資格取得を目標に勉強することで、知識を網羅的にインプットできるというメリットはあります。ただし、資格を取ることが目的化しないように注意が必要です。資格の勉強と並行して、日々更新される最新の市場ニュースを追いかけるなど、実践的な学習も続けることが重要です。また、金融全般の知識を深めるためにファイナンシャル・プランナー(FP)の資格を勉強することも、資産運用全体の視野を広げる上で非常に有益です。

勉強用のノートは作ったほうがいいですか?

これもよくある質問ですが、結論としては「必須ではないが、作成するメリットは非常に大きい」と言えます。特に、情報を自分なりに整理し、知識を定着させたいと考える方には強くおすすめします。

- ノートを作るメリット:

- 知識の整理と体系化:本やWebサイトで断片的に得た情報を、自分なりの言葉でノートにまとめることで、頭の中が整理され、知識同士のつながりが見えてきます。

- 記憶への定着:「書く」というアウトプット行為は、単に「読む」だけの場合よりも記憶に残りやすいとされています。

- 自分だけの辞書・参考書になる:後で「あの用語どういう意味だっけ?」と思った時に、すぐに振り返れる自分専用のデータベースができます。

- 取引の振り返りができる:自分の取引記録(なぜ買ったか、なぜ売ったか、その時の市場環境など)を書き留めておくことで、客観的に自分の投資行動を分析し、改善点を見つけることができます。

- ノートに書く内容の例:

- 新しく学んだ専門用語とその意味

- 各仮想通貨(銘柄)のプロジェクト概要、特徴、将来性

- ブロックチェーンやスマートコントラクトの仕組みの図解

- チャート分析のパターンと、その時の自分の解釈

- 気になったニュースの要約と、それが市場に与える影響についての考察

- 自分の取引履歴と、その根拠・反省点

ノートの形式は、手書きの物理的なノートでも、EvernoteやNotionといったデジタルのツールでも、自分が続けやすい方法で構いません。自分だけの「仮想通貨学習ノート」を作るプロセスそのものが、最高の勉強法の一つと言えるでしょう。

まとめ:正しい知識で安全に仮想通貨を始めよう

この記事では、仮想通貨の勉強を始めたい初心者の方に向けて、その必要性から始まり、具体的な基礎知識、5つの学習ステップ、役立つツール、そして取引における注意点まで、幅広く解説してきました。

仮想通貨とそれを支えるブロックチェーン技術は、私たちの社会や経済に大きな変革をもたらす可能性を秘めた、非常にエキサイティングな分野です。しかし、その高いポテンシャルの裏には、価格変動の激しさやハッキング、詐欺といった無視できないリスクも存在します。

この変化が速く、不確実性の高い世界で成功を掴むための鍵は、決して「一攫千金を狙うギャンブル」ではなく、「正しい知識を武器に、リスクを理解し、冷静な判断を下す投資」に他なりません。

本記事で紹介した学習ステップをもう一度振り返ってみましょう。

- 本で体系的な基礎を固め、

- Webサイトやニュースで最新情報を追い、

- YouTubeやSNSで実践的な知見を得て、

- チャート分析の基本を学び、

- 最後に少額での実践を通じて知識を血肉とする。

このサイクルを地道に繰り返すことが、遠回りのように見えて、実は最も確実な成長への道筋です。

そして、学習や取引を進める上で、常に心に留めておくべき最も重要なことがあります。それは、「必ず余剰資金で行うこと」「特定の情報を鵜呑みにせず、自分で調べること(DYOR)」「セキュリティ対策を徹底すること」の3点です。これらは、あなたの貴重な資産を守り、精神的な平穏を保ちながら、長期的に仮想通貨と付き合っていくための生命線となります。

仮想通貨の世界は、学び続ける意欲さえあれば、誰にでも扉が開かれています。この記事が、あなたの知的好奇心を満たし、安全で賢明な仮想通貨投資家としての第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。焦らず、自分のペースで学習を進め、新しい時代のテクノロジーが拓く未来をぜひ楽しんでください。