2024年、仮想通貨市場は新たな局面を迎えています。ビットコイン現物ETFの承認や、半減期の到来といった歴史的な出来事を経て、機関投資家や大手企業の関心はかつてないほど高まっています。この活況の中で、「これから仮想通貨投資を始めたい」「将来性のある銘柄を知りたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

仮想通貨と一言でいっても、その種類は数万にも及び、それぞれが独自の技術やビジョンを持っています。単なる投機対象としてだけでなく、次世代のインターネットと言われる「Web3.0」や、デジタル経済圏「メタバース」、新しい金融の形である「DeFi」を支える基盤技術として、その重要性は増すばかりです。

しかし、その一方で、どの銘柄に投資すれば良いのか、将来性を見極めるポイントは何か、そしてどのようなリスクがあるのか、初心者にとっては分からないことだらけでしょう。

この記事では、2024年現在の市場動向を踏まえ、将来性が期待できるおすすめの仮想通貨銘柄を12種類厳選して徹底解説します。さらに、将来有望な銘柄の選び方から、仮想通貨市場全体の未来が明るい理由、具体的な投資の始め方、そして知っておくべきリスクまで、網羅的に解説していきます。

この記事を最後まで読めば、仮想通貨の世界の「今」と「未来」を理解し、自信を持って最初の一歩を踏み出せるようになるはずです。

目次

【2024年】将来性が期待できる仮想通貨おすすめ銘柄12選

ここでは、2024年現在、特に将来性が期待されている仮想通貨(暗号資産)の代表的な銘柄を12種類紹介します。それぞれの特徴や将来性、そしてどのような技術に基づいているのかを理解することで、ご自身の投資戦略に合った銘柄を見つける手助けとなるでしょう。

① ビットコイン(BTC)

ビットコイン(BTC)は、2009年にサトシ・ナカモトと名乗る謎の人物によって生み出された、世界で最初の仮想通貨です。すべての仮想通貨の原点であり、圧倒的な知名度と時価総額を誇ります。その最大の特徴は、特定の国や企業に依存しない非中央集権的な仕組みにあります。ブロックチェーンという技術を用いることで、改ざんが極めて困難な取引記録を実現し、P2P(ピアツーピア)ネットワークを通じてユーザー同士が直接価値の交換を行えるようにしました。

ビットコインの将来性が期待される最大の理由は、その「デジタル・ゴールド」としての地位を確立しつつある点です。金(ゴールド)がインフレヘッジや安全資産として価値を保存する役割を担ってきたように、ビットコインもまた、発行上限が2,100万枚と定められていることから希少性が高く、デジタル時代の価値の保存手段として注目されています。特に、金融緩和によって法定通貨の価値が揺らぐ局面で、その存在感を増しています。

2024年には、米国でビットコイン現物ETF(上場投資信託)が承認されたことが、市場にとって極めて大きなニュースとなりました。これにより、これまで仮想通貨投資に参入しにくかった年金基金などの機関投資家が、証券口座を通じて間接的にビットコインへ投資できるようになり、市場への大規模な資金流入が期待されています。

また、約4年に一度訪れる「半減期」もビットコインの価値を支える重要なイベントです。半減期とは、マイニング(新規発行)によって得られる報酬が半分になる仕組みのことで、これにより新規供給量が減少し、希少性が高まる効果があります。2024年4月にも4回目の半減期を迎え、過去の傾向では半減期後に価格が上昇するアノマリーが見られます。

一方で、ビットコインは取引処理速度(スケーラビリティ)の問題や、大量の電力を消費するマイニングが環境に与える影響などが課題として指摘されています。しかし、これらの課題を解決するための「ライトニングネットワーク」といったレイヤー2技術の開発も進んでおり、決済手段としての実用性向上も期待されています。

ビットコインは、仮想通貨市場全体の動向を左右する基軸通貨であり、ポートフォリオの核としてまず最初に検討すべき銘柄と言えるでしょう。

② イーサリアム(ETH)

イーサリアム(ETH)は、単なる決済手段に留まらず、「スマートコントラクト」という画期的な機能を実装したプラットフォーム型の仮想通貨です。ビットコインが「デジタル・ゴールド」なら、イーサリアムは「Web3.0時代のOS(オペレーティングシステム)」と表現できます。2015年にヴィタリック・ブテリン氏らによって開発され、時価総額はビットコインに次ぐ第2位を維持し続けています。

スマートコントラクトとは、契約内容をプログラムとしてブロックチェーン上に記録し、条件が満たされると自動的に実行する仕組みです。これにより、不動産契約や金融取引など、従来は第三者の仲介が必要だった様々なプロセスを自動化・自律化できます。この機能のおかげで、イーサリアムのブロックチェーン上では、DeFi(分散型金融)、NFT(非代替性トークン)、DAO(自律分散型組織)といった多種多様な分散型アプリケーション(DApps)が開発・運用されています。

イーサリアムの将来性は、この巨大なエコシステムの成長と密接に連動しています。NFTアートの売買、ブロックチェーンゲームのアイテム取引、銀行を介さずに資産の貸し借りを行うDeFiサービスなど、そのユースケースは日々拡大しており、イーサリアムはこれらの経済活動に不可欠な基盤となっています。

2022年9月には「The Merge(マージ)」と呼ばれる大規模なアップデートを完了し、コンセンサスアルゴリズム(取引承認の仕組み)を、大量の電力を消費するPoW(プルーフ・オブ・ワーク)から、省エネなPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へと移行しました。これにより、イーサリアムの消費電力は約99.95%削減されたとされており、環境負荷の問題を大幅に改善しました。参照:Ethereum.org

さらに、PoSへの移行により、ETHを保有(ステーク)することでネットワークの維持に貢献し、報酬を得られる「ステーキング」が可能になりました。これはETHの長期保有を促し、市場の安定化に寄与すると期待されています。

現在の課題は、人気に伴う取引手数料(ガス代)の高騰や処理速度の遅延といったスケーラビリティ問題ですが、これを解決するために「レイヤー2ソリューション」の開発が活発化しています。イーサリアムは、Web3.0の発展とともにその価値を高めていく可能性が最も高い銘柄の一つです。

③ リップル(XRP)

リップル(XRP)は、国際送金における課題を解決するために開発された仮想通貨です。現在の国際送金は、複数の銀行を経由するSWIFTシステムが主流ですが、手数料が高く、着金までに数日かかるという問題を抱えています。リップル社が開発した送金ネットワーク「RippleNet」は、XRPを橋渡し役の通貨(ブリッジカレンシー)として利用することで、数秒単位での高速かつ低コストな国際送金を実現します。

リップルの将来性は、この金融機関との提携に大きく依存しています。すでに世界中の数百の銀行や送金事業者がRippleNetに参加しており、実用化に向けた取り組みが進んでいます。もしリップルの技術が国際送金のスタンダードとなれば、XRPの需要は飛躍的に高まる可能性があります。

XRPは中央集権的な側面が強いという特徴があります。ビットコインのように不特定多数のマイナーが取引を承認するのではなく、リップル社が選んだ信頼性の高いバリデータ(承認者)が取引を検証します。これにより、高速な処理能力を維持していますが、非中央集権性を重視する層からは批判されることもあります。

近年、リップル社は米国証券取引委員会(SEC)から「XRPは未登録の有価証券である」として提訴され、長年にわたる裁判が続いていました。この裁判の動向はXRPの価格に大きな影響を与えてきましたが、2023年7月には「個人投資家向けの販売においてXRPは有価証券に当たらない」という一部勝訴の判決が下され、市場に好感されました。

裁判リスクが後退しつつある中で、リップル社はCBDC(中央銀行デジタル通貨)のプラットフォーム開発にも力を入れています。複数の国の中央銀行と協力し、CBDCの発行・管理に関する実証実験を行っており、これも将来的な成長ドライバーとして期待されています。国際金融のインフラに変革をもたらすポテンシャルを秘めた、実用性重視の銘柄と言えるでしょう。

④ ソラナ(SOL)

ソラナ(SOL)は、「イーサリアムキラー」の筆頭格として注目される高性能なブロックチェーンプラットフォームです。その最大の特徴は、圧倒的な処理速度と低い取引手数料にあります。ソラナは独自のコンセンサスアルゴリズム「PoH(プルーフ・オブ・ヒストリー)」とPoSを組み合わせることで、理論上は1秒間に数万件以上のトランザクションを処理できるとされています。これは、イーサリアムが抱えるスケーラビリティ問題を根本から解決するアプローチであり、多くの開発者やユーザーを惹きつけています。

この高いパフォーマンスを活かして、ソラナ上ではDeFi、NFT、ブロックチェーンゲームなど、イーサリアムと同様に多様なDAppsが開発されています。特に、高速・低コストという特性は、頻繁な取引が発生するDeFiや、リアルタイム性が求められるゲームとの相性が抜群です。ソラナ基盤のNFTマーケットプレイスや、STEPN(ステップン)のような「Move to Earn(動いて稼ぐ)」ゲームが大きな成功を収めたことで、そのエコシステムは急速に拡大しました。

ソラナの将来性は、イーサリアムに代わる、あるいは共存する主要なDAppsプラットフォームとしての地位を確立できるかにかかっています。開発者向けのツールやドキュメントが充実しており、コミュニティも活発なため、今後も新たなキラーアプリが登場する可能性は十分にあります。

一方で、ソラナは過去に数回、ネットワークの停止を経験しており、その安定性や分散性については課題も指摘されています。高速処理を追求するあまり、ネットワークに負荷がかかりやすい構造になっており、今後の技術的な改善が重要となります。

2023年後半からは、ネットワークの安定性が向上し、エコシステムが再び活気を取り戻しています。特に、DeFi分野での取引量が急増しており、機関投資家からの評価も高まっています。高い技術力と成長ポテンシャルを背景に、イーサリアムの強力な対抗馬として目が離せない銘柄です。

⑤ カルダノ(エイダコイン/ADA)

カルダノ(ADA)は、科学的な哲学と学術的なアプローチに基づいて開発されているブロックチェーンプラットフォームです。イーサリアムの共同創設者の一人であるチャールズ・ホスキンソン氏が中心となってプロジェクトを進めており、その厳格な開発姿勢から「第3世代のブロックチェーン」とも呼ばれています。通貨単位はエイダ(ADA)です。

カルダノの最大の特徴は、査読付きの学術論文をベースに開発が進められている点です。すべての技術仕様やアップデートは、暗号学や分散システムなどの専門家による厳密なピアレビューを経て実装されます。このアプローチは開発に時間がかかるという側面もありますが、長期的な視点で見れば、非常に堅牢でセキュリティの高い、持続可能なプラットフォームの構築を目指しています。

コンセンサスアルゴリズムには、独自開発の「Ouroboros(ウロボロス)」というPoSを採用しています。これは、数学的に安全性が証明された初のPoSプロトコルとされており、エネルギー効率が高く、かつセキュリティと分散性のバランスが取れているのが特徴です。

カルダノの将来性は、そのロードマップの着実な実現にかかっています。ロードマップは5つの段階(バイロン、シェリー、ゴーグエン、バショウ、ヴォルテール)に分かれており、それぞれ分散化、スマートコントラクト、スケーラビリティ、ガバナンスといったテーマに取り組んでいます。2021年にはスマートコントラクト機能が実装され、DeFiやNFTなどのDApps開発が可能になりました。

現在は、スケーラビリティを向上させる「バショウ」の時代と、ガバナンス(意思決定の仕組み)を確立する「ヴォルテール」の時代に移行しつつあります。特に、コミュニティ主導でプロジェクトの将来を決定していく分散型ガバナンスの仕組みは、真の非中央集権化を実現する上で重要な要素です。

開発ペースが他のプロジェクトに比べてゆっくりであるため、短期的な爆発力には欠けるかもしれませんが、学術的な裏付けに支えられたその信頼性と長期的なビジョンは、堅実な投資を好む層から高く評価されています。アフリカなどの新興国でのIDソリューションやサプライチェーン管理といった実社会での応用も視野に入れており、その壮大な構想が実現すれば、社会に大きなインパクトを与える可能性があります。

⑥ ポルカドット(DOT)

ポルカドット(DOT)は、異なるブロックチェーン同士を相互に接続することを目指す「相互運用性(インターオペラビリティ)」に特化したプロジェクトです。イーサリアムの共同創設者であり、元CTOのギャビン・ウッド氏が主導しています。通貨単位はDOTです。

現在のブロックチェーン業界は、ビットコイン、イーサリアム、ソラナといった個別のブロックチェーンがそれぞれ独立して存在しており、互いにデータや資産を直接やり取りすることが困難です。これを「サイロ化」問題と呼びます。ポルカドットは、この問題を解決し、ブロックチェーンが相互に通信し連携できる「インターネット・オブ・ブロックチェーン」の世界の実現を目指しています。

ポルカドットの構造は、「リレーチェーン」と呼ばれる中心的なチェーンと、それに接続される「パラチェーン」と呼ばれる個別のブロックチェーンから構成されています。リレーチェーンは全体のセキュリティとコンセンサスを担い、パラチェーンはそれぞれが独自の機能や用途に特化したブロックチェーンとして稼働します。これにより、ポルカドットのネットワーク全体で高いスケーラビリティと柔軟性を確保しています。

この仕組みの利点は、開発者がゼロからセキュリティを構築する必要がなく、ポルカドットのリレーチェーンに接続するだけで、安全性の高い独自のブロックチェーンを比較的容易に立ち上げられる点です。すでに、DeFiに特化したパラチェーン、NFTに特化したパラチェーンなど、多様なプロジェクトがポルカドットのエコシステムに参加しています。

DOTトークンは、ネットワークのガバナンス(方針決定への投票)、ステーキング(リレーチェーンのセキュリティ維持への貢献)、そしてパラチェーンとして接続するための枠を確保する「パラチェーン・スロット・オークション」への参加などに使用されます。

ポルカドットの将来性は、ブロックチェーンの相互運用性という、業界全体の重要課題に取り組んでいる点にあります。Web3.0が発展し、様々なブロックチェーンが乱立する中で、それらを繋ぐハブとしての役割はますます重要になるでしょう。複数のブロックチェーンが連携する未来を見据える上で、欠かすことのできないプロジェクトです。

⑦ ドージコイン(DOGE)

ドージコイン(DOGE)は、もともとインターネット上のジョーク(ミーム)として2013年に誕生した仮想通貨です。日本の柴犬「かぼすちゃん」の写真をモチーフにした「Dogeミーム」が元になっており、当初は開発者も真剣なプロジェクトとは考えていませんでした。しかし、その親しみやすさから熱狂的なコミュニティが形成され、現在では時価総額トップ10に入るほどの人気銘柄となっています。

ドージコインの最大の特徴は、発行上限が設定されていない点です。ビットコインのように希少性によって価値を高めるモデルではなく、インフレモデルを採用しており、毎年一定量が新規発行されます。これは、通貨として「使う」ことを想定しており、少額決済やオンラインでのチップ(投げ銭)といった用途で広く利用されることを目指しています。

ドージコインの価格は、技術的な優位性よりも、コミュニティの熱量や著名人の発言に大きく影響される傾向があります。特に、テスラのCEOであるイーロン・マスク氏はドージコインの熱心な支持者として知られ、彼のX(旧Twitter)での投稿が価格を急騰させる現象が度々見られました。

このような背景から、ドージコインは「ミームコイン」の代表格とされ、価格変動が非常に激しく投機的な側面が強い銘柄です。しかし、その一方で、一部のオンラインストアや企業が決済手段として採用する動きもあり、単なるジョークコインから脱却しようとする試みも見られます。

将来性については、賛否が分かれるところです。技術的な革新性や明確なロードマップに欠けるため、長期的な価値の裏付けは他のプロジェクトに比べて弱いと言えます。しかし、圧倒的な知名度と強力なコミュニティは無視できない要素です。イーロン・マスク氏が買収したX(旧Twitter)での決済機能導入の噂など、新たなユースケースが生まれれば、再び注目を集める可能性も秘めています。

投資対象としては非常にハイリスク・ハイリターンですが、仮想通貨市場の文化やコミュニティの力を象徴する銘柄として、その動向を追う価値はあるでしょう。

⑧ アバランチ(AVAX)

アバランチ(AVAX)は、ソラナと並び「イーサリアムキラー」として注目される、高速・低コスト・高スケーラビリティを謳うプラットフォーム型仮想通貨です。コーネル大学のエミン・ガン・シラー教授が率いるAva Labsによって開発されました。

アバランチの最大の特徴は、「サブネット(Subnet)」と呼ばれる独自のアーキテクチャにあります。これは、ポルカドットのパラチェーンと似た概念で、特定のアプリケーションのためにカスタマイズされた独自のブロックチェーンを、アバランチのメインネットワーク上に複数作成できる仕組みです。各サブネットは独立して稼働するため、一つのアプリケーションに負荷が集中しても、ネットワーク全体に影響が及びにくいという利点があります。これにより、高いスケーラビリティと柔軟性を両立させています。

また、アバランチはイーサリアムとの互換性も高く、イーサリアム上で開発されたDAppsを比較的容易にアバランチ上に移植できます。このため、多くのDeFiプロジェクトやブロックチェーンゲームが、ガス代の高騰するイーサリアムからアバランチへと移行する動きが見られます。

コンセンサスアルゴリズムには、独自の「アバランチ・コンセンサス」を採用しています。これは、数千のノードが参加しても高速に合意形成ができる画期的な仕組みとされており、トランザクションが数秒で確定(ファイナリティ)するという特徴を持っています。これは、決済や金融取引において非常に重要な要素です。

アバランチの将来性は、このサブネット構想がどれだけ多くの企業やプロジェクトに採用されるかにかかっています。すでに、大手ゲーム会社や金融機関が、独自のサブネットを構築して自社サービスを展開する事例も出始めています。企業が自社のニーズに合わせてブロックチェーンをカスタマイズできるため、プライベートチェーンとパブリックチェーンの「良いとこ取り」ができるソリューションとして、今後の普及が期待されています。

技術的な優位性と企業向けソリューションとしてのポテンシャルを兼ね備えた、次世代プラットフォームの有力候補です。

⑨ チェーンリンク(LINK)

チェーンリンク(LINK)は、「オラクル問題」を解決するために設計された分散型オラクルネットワークです。ブロックチェーンやスマートコントラクトは、それ自体ではブロックチェーン外部の現実世界のデータ(例:株価、天気、スポーツの結果など)を取得することができません。この、ブロックチェーンと外部データを安全かつ確実に接続する仕組みを「オラクル」と呼びます。

もし、中央集権的な単一のオラクルに頼ってしまうと、そのオラクルが誤ったデータを提供したり、攻撃されたりした場合、スマートコントラクト全体が機能不全に陥るリスクがあります。これが「オラクル問題」です。

チェーンリンクは、この問題を解決するために、分散化されたノード(オラクル)のネットワークを構築しました。複数の独立したノードが外部からデータを取得し、それらのデータを検証・集約してスマートコントラクトに提供することで、単一障害点(Single Point of Failure)をなくし、信頼性の高いデータフィードを実現します。

LINKトークンは、このネットワーク内で、データを提供するノードへの報酬として、また、ノードが信頼性を担保するための担保資産(ステーク)として使用されます。質の高いデータを提供したノードは報酬を得られ、逆に誤ったデータを提供したノードは担保資産を没収されるというインセンティブ設計により、ネットワーク全体の信頼性が維持されています。

チェーンリンクの将来性は、DeFiやNFT、保険、ゲームなど、あらゆるスマートコントラクトアプリケーションにとって不可欠なインフラであるという点にあります。例えば、分散型取引所(DEX)が正確な資産価格を参照するため、あるいは天候デリバティブ(天候に応じて保険金が支払われる金融商品)が気象データを取得するためには、信頼できるオラクルが必須です。

すでに、数多くの主要なブロックチェーンプロジェクトがチェーンリンクのオラクルサービスを利用しており、業界のデファクトスタンダードとしての地位を確立しています。さらに、ブロックチェーン間のデータ連携を可能にする「CCIP(Cross-Chain Interoperability Protocol)」という新技術も開発しており、ポルカドットと同様に相互運用性の分野でも重要な役割を担おうとしています。

Web3.0エコシステムが成長すればするほど、その価値が高まる「縁の下の力持ち」的な重要銘柄と言えるでしょう。

⑩ ポリゴン(MATIC)

ポリゴン(MATIC)は、イーサリアムのスケーラビリティ問題を解決するために開発されたレイヤー2スケーリングソリューションです。イーサリアムは絶大な人気を誇る一方で、取引の集中によるネットワークの混雑と、それに伴う取引手数料(ガス代)の高騰が常に課題となっています。ポリゴンは、イーサリアムのセキュリティを活用しつつ、より高速で安価な取引を実現するための様々な技術を提供しています。

ポリゴンは単一の技術ではなく、「ブロックチェーンのインターネットを構築するためのフレームワーク」と自らを位置づけています。その中核となるのが「Polygon PoS Chain」と呼ばれるサイドチェーンです。これはイーサリアムと並行して稼働する独立したブロックチェーンで、独自のPoSコンセンサスにより高速・低コストな取引を実現します。ユーザーは資産をイーサリアムからPolygon PoS Chainにブリッジ(移動)させることで、その恩恵を受けられます。

この手軽さとイーサリアムとの高い互換性から、数多くのDeFiプロジェクトやNFTマーケットプレイス、ゲームなどがポリゴンを採用し、巨大なエコシステムを築き上げました。

さらに、ポリゴンはサイドチェーンだけでなく、「zk-Rollups(ジーケーロールアップ)」や「Optimistic Rollups(オプティミスティックロールアップ)」といった、よりセキュアで分散化されたレイヤー2技術の開発にも注力しています。「Polygon 2.0」というビジョンの下、これらの多様なスケーリングソリューションを統合し、相互に連携可能な「Value Layer of the Internet(インターネットの価値層)」を構築することを目指しています。

MATICトークンは、Polygon PoS Chainの取引手数料の支払いや、ネットワークのセキュリティを維持するためのステーキング報酬として使用されます。

ポリゴンの将来性は、イーサリアムエコシステムと運命共同体であると言えます。イーサリアム本体のアップデートが進んでも、レイヤー2の需要がなくなることは考えにくく、むしろイーサリアムの成長とともにポリゴンの役割はさらに重要になると見られています。大手企業との提携も積極的に進めており、有名ブランドのNFT発行や、企業のWeb3.0参入支援などで多くの実績を持っています。

イーサリアムの成長を信じるのであれば、そのエコシステムを支える最も重要なプロジェクトの一つとして、ポリゴンは非常に魅力的な投資対象です。

⑪ サンドボックス(SAND)

The Sandbox(サンドボックス)は、ユーザーがメタバース(仮想空間)上で、ボクセルアートのアバターやアイテム、ゲームなどを自由に制作・所有・収益化できる、イーサリアムブロックチェーンを基盤としたゲームプラットフォームです。通貨単位はSANDです。

サンドボックスの世界は、「LAND」と呼ばれる仮想の土地で構成されています。ユーザーはこのLANDを所有し、その上にオリジナルのゲームやジオラマ、ソーシャルハブなどを構築できます。作成したアセット(アイテムやキャラクター)はNFTとしてブロックチェーン上に記録され、ユーザーが真の所有権を持つことができます。

このプラットフォームの最大の特徴は、「Play-to-Earn(遊んで稼ぐ)」の概念をさらに発展させた「Create-to-Earn(創造して稼ぐ)」モデルにあります。ユーザーは、自作のゲームを公開して他のプレイヤーからプレイ料金を得たり、作成したNFTアセットをマーケットプレイスで販売したりすることで、収益を上げることが可能です。

SANDトークンは、サンドボックスのエコシステム内で中心的な役割を果たします。

- LANDやアセットの購入

- キャラクターのカスタマイズ

- プラットフォームの運営方針を決めるガバナンスへの参加

- ステーキングによる報酬獲得

など、様々な用途で使用されます。

サンドボックスの将来性は、メタバース市場全体の成長と、クリエイターエコノミーの拡大に強く依存しています。すでに、世界的な著名ブランド、音楽アーティスト、ゲーム会社などがサンドボックス内にLANDを所有し、独自のバーチャル体験を提供するための拠点を設けています。これにより、プラットフォームの魅力とユーザー数がさらに増加するという好循環が生まれています。

ゲームとしての面白さはもちろんのこと、ユーザーがコンテンツの制作者となり、経済活動に参加できるというWeb3.0の理念を体現したプロジェクトとして、大きな注目を集めています。今後、メタバースがより身近な存在になるにつれて、サンドボックスはその中心的なプラットフォームの一つとして成長していく可能性を秘めています。

⑫ アクシーインフィニティ(AXS)

アクシーインフィニティ(Axie Infinity)は、ベトナムのSky Mavis社によって開発された、イーサリアムブロックチェーン基盤のNFTゲームです。「Axie(アクシー)」と呼ばれるモンスターを集めて、育成、対戦、繁殖させるのが主な内容で、「Play-to-Earn(遊んで稼ぐ)」というムーブメントを世界的に巻き起こした先駆者として知られています。

ゲーム内で使用されるアクシーや土地、アイテムはすべてNFTであり、プレイヤーはこれらの資産をマーケットプレイスで売買できます。ゲームをプレイして特定の条件をクリアすると、「Smooth Love Potion(SLP)」というゲーム内通貨を獲得でき、これを仮想通貨取引所で換金することで収益を得られる仕組みです。

AXS(Axie Infinity Shards)は、アクシーインフィニティのエコシステムにおけるガバナンストークンです。AXSを保有するプレイヤーは、ゲームの将来的なアップデートや運営方針に関する投票に参加する権利を持ちます。また、AXSをステーキングすることで報酬を得ることもでき、エコシステムへの貢献と長期保有を促すインセンティブとなっています。

アクシーインフィニティの将来性は、持続可能なPlay-to-Earnモデルを確立できるかという点にかかっています。一時は、ゲームで生計を立てる人々が新興国を中心に急増し社会現象となりましたが、新規プレイヤーの流入が鈍化するとSLPの価格が下落し、収益性が悪化するという課題に直面しました。

この課題に対し、開発チームはゲーム経済のバランスを調整するための様々なアップデートを行っています。また、よりカジュアルに楽しめる無料版「Axie Infinity: Origins」をリリースしたり、独自のサイドチェーン「Ronin Network」を開発してガス代の問題を解決したりと、エコシステムの拡大と改善に継続的に取り組んでいます。

2022年にはRonin Networkが大規模なハッキング被害に遭うという事件もありましたが、開発チームは被害額を全額補填し、セキュリティを大幅に強化して信頼回復に努めました。

ブロックチェーンゲームの歴史を語る上で欠かせない金字塔であり、その経験と巨大なコミュニティを基盤に、今後どのように進化していくのかが注目されるプロジェクトです。

将来性のある仮想通貨の選び方・見つけ方

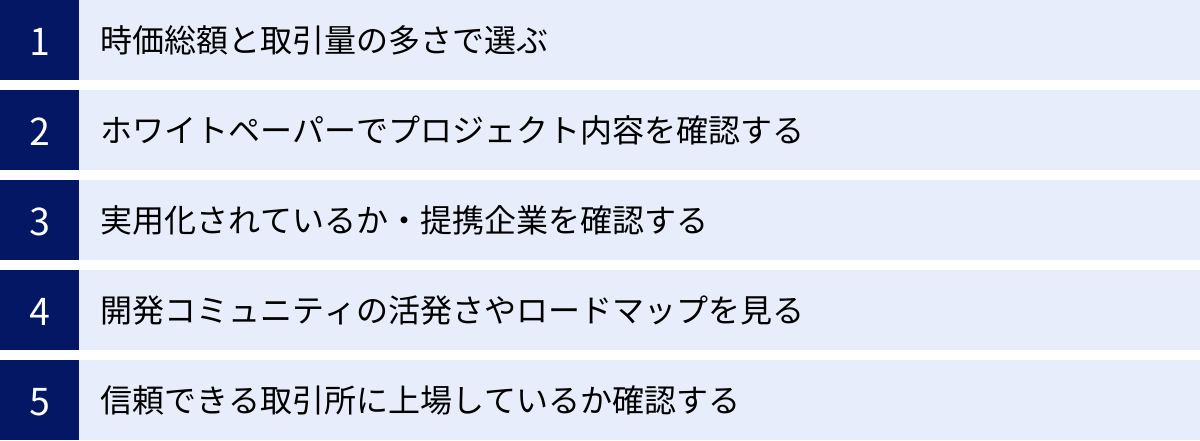

数万種類も存在する仮想通貨の中から、将来性のある「お宝銘柄」を見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、初心者でも実践できる、将来有望な仮想通貨を選ぶための5つの重要なポイントを解説します。

時価総額と取引量の多さで選ぶ

時価総額は、その仮想通貨の市場における規模と信頼性を測る最も基本的な指標です。時価総額は「現在の価格 × 発行済み数量」で計算され、この数値が大きいほど、多くの投資家から資金が集まり、価値が認められていることを意味します。

時価総額が大きい銘柄(例えば、ビットコインやイーサリアム)は、一般的に価格が安定しやすく、流動性も高いため、初心者でも比較的安心して投資しやすい傾向にあります。逆に、時価総額が低い、いわゆる「草コイン」は、わずかな資金の流入で価格が急騰する可能性がある一方で、暴落のリスクも非常に高いです。

取引量(出来高)も同様に重要です。取引量が多いということは、その通貨が活発に売買されている証拠であり、売りたい時に売れ、買いたい時に買える「流動性の高さ」を示します。流動性が低いと、希望する価格で取引が成立しにくくなる可能性があります。

これらの情報は、CoinMarketCapやCoinGeckoといった仮想通貨データ集計サイトで誰でも簡単に確認できます。まずは時価総額ランキングの上位(最低でもトップ100以内)に位置し、かつ十分な取引量がある銘柄から検討を始めるのが王道のアプローチです。

ホワイトペーパーでプロジェクト内容を確認する

ホワイトペーパーは、その仮想通貨プロジェクトの「設計図」や「事業計画書」にあたる文書です。プロジェクトが解決しようとしている課題、そのための技術的な仕組み、将来的なビジョンやロードマップなどが詳細に記載されています。

将来性のあるプロジェクトは、ホワイトペーパーで以下の点が明確に示されています。

- 解決したい課題は何か?: 既存の社会やブロックチェーン業界が抱える、どのような問題を解決しようとしているのか。

- 技術的な優位性は何か?: 他のプロジェクトにはない、独自の技術やアプローチを持っているか。

- トークンの役割は何か?: 発行されるトークン(仮想通貨)が、プロジェクトのエコシステム内でどのような役割を持ち、なぜ価値を持つのか(ユーティリティ)。

- チーム構成はどうか?: 開発チームやアドバイザーは、どのような経歴や実績を持っているか。

専門的な内容が多く、初心者がすべてを理解するのは難しいかもしれませんが、少なくともプロジェクトの目的やビジョンに共感できるか、その構想が現実的で将来性があると感じられるかを自分なりに判断することが重要です。多くのプロジェクトでは、公式サイトで日本語版のホワイトペーパーや、その要約版を公開しています。

実用化されているか・提携企業を確認する

どれだけ壮大なビジョンを掲げていても、それが絵に描いた餅では意味がありません。その仮想通貨の技術が、実際に社会やビジネスの現場で利用されているか(ユースケースがあるか)は、将来性を見極める上で非常に重要な判断材料となります。

例えば、以下のような点を確認してみましょう。

- 決済手段としての採用: 特定の店舗やオンラインサービスで、決済手段として導入されているか。

- DApps(分散型アプリケーション)のエコシステム: そのブロックチェーン上で、多くのユーザーに利用されている人気のDAppsが稼働しているか。

- 大手企業との提携: 知名度の高い企業や金融機関と提携し、共同で実証実験やサービス開発を行っているか。

特に、誰もが知るような大手企業がその技術を採用したり、提携を発表したりすると、プロジェクトの信頼性が一気に高まり、価格にもポジティブな影響を与えることがあります。プロジェクトの公式サイトや公式ブログ、SNSなどで、提携に関するニュースが定期的に発信されていないかチェックする習慣をつけましょう。

開発コミュニティの活発さやロードマップを見る

仮想通貨プロジェクトは、ソフトウェア開発プロジェクトの一種です。したがって、開発が継続的かつ活発に行われているかどうかは、そのプロジェクトの生命線とも言えます。

開発の活発さを測る指標として、以下のようなものが挙げられます。

- GitHubの活動状況: GitHubは、ソフトウェアのソースコードを管理・公開するプラットフォームです。プロジェクトのGitHubリポジトリで、コードの更新(コミット)が頻繁に行われているか、開発者間の議論が活発かを確認することで、開発が順調に進んでいるかを把握できます。

- SNSやブログでの情報発信: プロジェクトチームがX(旧Twitter)や公式ブログ、Discordなどで、開発の進捗状況や今後の予定について定期的に情報発信しているかは、コミュニティとのエンゲージメントを示す重要な指標です。

- ロードマップの進捗: プロジェクトが掲げているロードマップ(開発計画)通りに、アップデートや機能実装が進んでいるかを確認します。計画通りに進捗しているプロジェクトは、信頼性が高いと判断できます。

コミュニティが活発で、開発が着実に進んでいるプロジェクトは、将来にわたって価値を高めていく可能性が高いと言えるでしょう。

信頼できる取引所に上場しているか確認する

どの仮想通貨取引所に上場しているかも、その銘柄の信頼性を測る一つのバロメーターになります。特に、金融庁の認可を受けた国内の主要な仮想通貨取引所は、新規銘柄を取り扱う際に、プロジェクトの将来性や技術、セキュリティ、法規制への準拠など、厳しい上場審査を行っています。

したがって、複数の大手取引所に上場している銘柄は、それだけ一定の審査基準をクリアした、信頼性の高いプロジェクトであると考えることができます。

海外の大手取引所(Binance、Coinbaseなど)への上場も、世界的な評価の高さを示す指標となります。ただし、海外取引所のみに上場している、あるいは知名度の低い取引所にしか上場していない銘柄は、リスクが高い可能性があるため、初心者はまず国内の主要な取引所で取り扱われている銘柄から選ぶのが安全です。

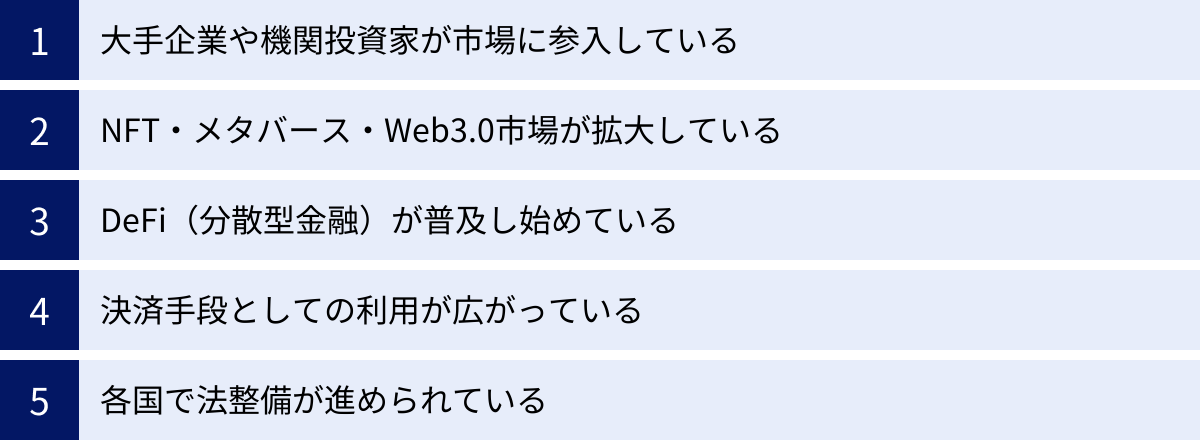

仮想通貨の将来性が期待される理由

個別の銘柄だけでなく、仮想通貨市場全体が今後も成長していくと期待される背景には、いくつかの大きな潮流があります。ここでは、その代表的な理由を5つ解説します。

大手企業や機関投資家が市場に参入している

かつて仮想通貨は、一部の技術者や個人投資家が中心の世界でした。しかし、近年その状況は大きく変わり、名だたる大手テクノロジー企業や金融機関、そして年金基金などの機関投資家が、本格的に市場へ参入し始めています。

- 決済サービスへの導入: 大手の決済企業が、自社のネットワークで仮想通貨の売買や決済サービスを提供開始。

- Web3.0事業への投資: IT・エンターテイメント企業が、NFTやメタバース関連の事業に多額の投資を行い、自社サービスにブロックチェーン技術を組み込んでいる。

- 資産としての保有: 一部の事業会社が、自社のバランスシートにビットコインを資産として計上。

- ビットコイン現物ETFの承認: 米国でのETF承認により、機関投資家が規制に準拠した形で、間接的にビットコインへ投資できる道が開かれた。

これらの動きは、仮想通貨市場に莫大な資金と信頼性をもたらします。プロの投資家が参入することで市場はより成熟し、長期的な視点での価値形成が期待されるようになります。

NFT・メタバース・Web3.0市場が拡大している

NFT(非代替性トークン)、メタバース(仮想空間)、Web3.0(次世代の分散型インターネット)は、仮想通貨技術を基盤とする新しいデジタル経済圏です。これらの市場は、まだ黎明期にありながらも、驚異的なスピードで拡大しています。

- NFT: デジタルアートやゲーム内アイテム、会員権などに唯一無二の価値を与え、真のデジタル所有権を実現。クリエイターエコノミーを根底から変える可能性を秘めています。

- メタバース: 人々がアバターとして交流し、経済活動を行う仮想空間。イベント、会議、ショッピングなど、現実世界と同様の活動がデジタル上で行われる未来が描かれています。

- Web3.0: 特定の巨大プラットフォーマーにデータが集中する現代のWeb2.0に対し、ユーザーが自身のデータを管理し、より公平でオープンなインターネットを目指す概念です。

これらの領域では、イーサリアムやソラナのようなプラットフォーム型仮想通貨が基盤となり、SANDやAXSのようなトークンがその経済圏の通貨として機能します。NFT、メタバース、Web3.0市場が成長すればするほど、それを支える仮想通貨の需要と価値も高まっていくと予想されます。

DeFi(分散型金融)が普及し始めている

DeFi(Decentralized Finance:分散型金融)は、ブロックチェーン技術を活用し、銀行や証券会社といった中央集権的な仲介者を介さずに金融サービスを提供する仕組みです。

DeFiのプラットフォーム上では、以下のようなことが可能になります。

- DEX(分散型取引所): 仲介者なしでユーザー同士が直接仮想通貨を交換。

- レンディング: 仮想通貨の貸し借りをスマートコントラクトを通じて自動的に実行。

- ステーブルコイン: 米ドルなどの法定通貨と価値が連動するように設計された仮想通貨。

DeFiは、インターネット環境さえあれば、世界中の誰もが地理的・経済的な制約なく金融サービスにアクセスできる可能性を秘めています。また、仲介者がいないため手数料が安く、すべての取引がブロックチェーン上で透明に記録されるというメリットもあります。

まだハッキングリスクや規制の不確実性といった課題はありますが、伝統的な金融システムを補完、あるいは代替する新しい金融インフラとして、その市場規模は着実に拡大しています。DeFiの発展は、イーサリアムをはじめとするスマートコントラクト・プラットフォームの価値を直接的に押し上げる要因となります。

決済手段としての利用が広がっている

ビットコインの誕生以来、仮想通貨は新しい決済手段としての可能性を模索してきました。特に、国境を越える国際送金において、従来の銀行システムよりも高速かつ低コストであるという利点は、大きな注目を集めています。

実際に、以下のような形で決済利用が広がりつつあります。

- エルサルバドル: 2021年、世界で初めてビットコインを法定通貨として採用。

- 大手決済企業の対応: クレジットカード会社やオンライン決済サービスが、仮想通貨決済に対応する動きを加速。

- ステーブルコインの活用: 米ドルなどの法定通貨に価値がペッグ(固定)されたステーブルコインは、価格変動リスクが小さいため、日常的な決済や送金での利用が期待されています。

処理速度や価格変動といった課題は依然として残りますが、ライトニングネットワークのような技術的改善や、ステーブルコインの普及によって、仮想通貨が決済手段としてより身近な存在になる日はそう遠くないかもしれません。実社会でのユースケースが増えれば、それは仮想通貨の価値を裏付ける強力な材料となります。

各国で法整備が進められている

仮想通貨市場の黎明期は、法的な枠組みがほとんど存在しない「ワイルド・ウエスト」のような状態でした。しかし、市場が拡大し社会的な影響力が増すにつれて、世界各国で投資家保護やマネーロンダリング対策を目的とした法整備が進められています。

日本では、2017年に施行された改正資金決済法により、仮想通貨交換業者は金融庁への登録が義務付けられ、世界に先駆けて規制の枠組みが作られました。EUでは、包括的な仮想通貨規制法案「MiCA(マイカ)」が成立し、米国でも規制のあり方について議論が活発化しています。

一見すると「規制強化」はネガティブに聞こえるかもしれませんが、長期的に見れば市場の健全な発展には不可欠です。明確なルールが整備されることで、投資家は安心して市場に参加できるようになり、機関投資家や大手企業の参入もさらに加速します。法整備は、仮想通貨が投機の対象から、社会に認められた資産クラスへと移行していくための重要なプロセスなのです。

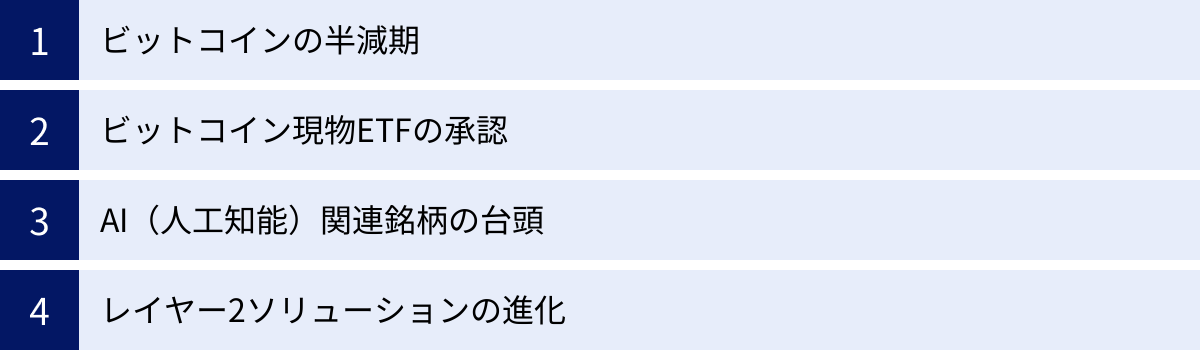

2024年に注目すべき仮想通貨市場のトレンド

2024年の仮想通貨市場は、いくつかの重要なテーマによって動いています。これらのトレンドを理解することは、今後の投資戦略を立てる上で非常に役立ちます。

ビットコインの半減期

ビットコインの半減期は、約4年に一度、マイニング(新規発行)による報酬が半分になるイベントです。これはビットコインのプログラムに最初から組み込まれている仕組みで、インフレを抑制し、希少性を高める効果があります。

2024年4月には、4回目となる半減期が実行されました。過去の半減期(2012年、2016年、2020年)の後には、いずれもビットコイン価格が大きく上昇し、強気相場の起点となる傾向が見られました。これは、新規供給量が減少することで、需要と供給のバランスが変化し、価格上昇圧力が高まるためと考えられています。

もちろん、過去のパフォーマンスが未来を保証するものではありません。しかし、半減期はビットコインの供給メカニズムにおける最も重要なイベントであり、市場参加者の心理にも大きな影響を与えます。多くの投資家が、2024年から2025年にかけての強気相場を期待する大きな根拠の一つとなっています。

ビットコイン現物ETFの承認

2024年1月、米国証券取引委員会(SEC)は、複数のビットコイン現物ETF(上場投資信託)を承認しました。これは、仮想通貨の歴史において画期的な出来事です。

ETFは、株式と同じように証券取引所で売買できる金融商品です。ビットコイン現物ETFが登場したことで、投資家は仮想通貨取引所で口座を開設したり、秘密鍵を自己管理したりする手間なく、使い慣れた証券口座を通じて手軽にビットコインに投資できるようになりました。

この影響は絶大です。特に、これまで規制上の理由から仮想通貨への直接投資が難しかった年金基金や保険会社といった機関投資家にとって、市場への扉が開かれたことを意味します。これにより、仮想通貨市場に巨額の資金が流入し、市場の流動性と信頼性が向上することが期待されています。すでに、承認後のETFへの資金流入額は、市場の大きな関心事となっています。今後は、イーサリアムの現物ETF承認への期待も高まっています。

AI(人工知能)関連銘柄の台頭

2023年以降、ChatGPTの登場などをきっかけに、世界中でAI(人工知能)ブームが巻き起こっています。この大きな技術トレンドは、仮想通貨の世界にも波及しています。AIとブロックチェーンを組み合わせることで、新たな価値を生み出そうとするプロジェクトが次々と登場し、注目を集めています。

例えば、以下のようなユースケースが考えられます。

- 分散型コンピューティング: 世界中のコンピューターの余剰リソース(GPUなど)を、AIモデルの学習用に貸し出すマーケットプレイス。

- AIエージェントの自動取引: AIエージェントがDeFiプロトコルを自律的に利用し、最適な運用戦略を実行する。

- データの信頼性検証: ブロックチェーンを使ってAIの学習データの来歴を記録し、信頼性と透明性を確保する。

AIの発展には膨大な計算能力と信頼できるデータが必要であり、ブロックチェーン技術はこれらの課題を解決するソリューションとして期待されています。AIという巨大なナラティブ(物語)に乗る形で、関連する仮想通貨銘柄への関心が2024年の大きなトレンドとなっています。

レイヤー2ソリューションの進化

イーサリアムをはじめとする主要なブロックチェーンが抱えるスケーラビリティ問題(取引の遅延や手数料高騰)を解決する技術として、「レイヤー2ソリューション」の重要性がますます高まっています。

レイヤー2は、メインのブロックチェーン(レイヤー1)のセキュリティを借りながら、取引の大部分をオフチェーン(レイヤー1の外)で処理し、その結果だけをレイヤー1に記録することで、高速・低コストなトランザクションを実現します。

代表的なレイヤー2技術には、ポリゴン(MATIC)が採用する「サイドチェーン」や「Polygon PoS」、そして「ロールアップ」があります。ロールアップは、さらに「Optimistic Rollups(オプティミスティック・ロールアップ)」と「zk-Rollups(ゼロ知識証明ロールアップ)」に大別され、特に後者はセキュリティと効率性の高さから次世代の主流技術として期待されています。

2024年は、これらのレイヤー2エコシステムが本格的に花開く年になると見られています。多くのユーザーやアプリケーションがガス代の高いイーサリアム・レイヤー1からレイヤー2へと移行し、そこで新たな経済活動が活発化していくでしょう。どのレイヤー2が覇権を握るのか、その競争の行方も市場の大きな注目点です。

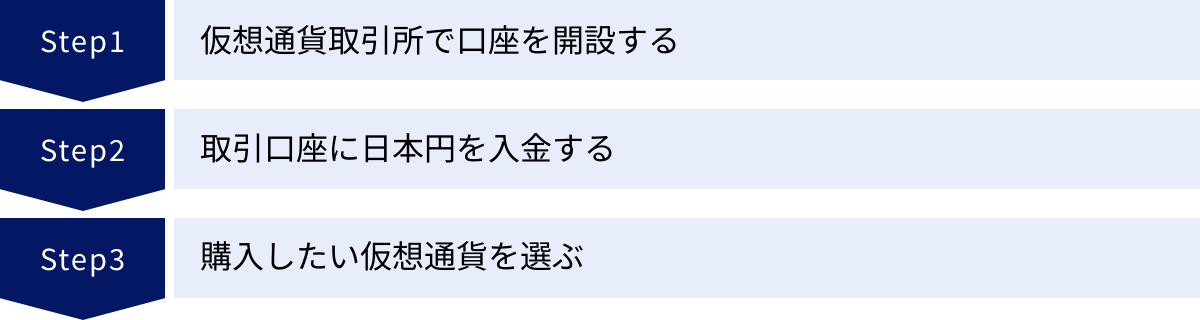

初心者でも簡単!仮想通貨投資の始め方3ステップ

仮想通貨投資は、今や誰でも簡単に始められます。ここでは、口座開設から購入までの流れを3つのステップに分けて、分かりやすく解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

まず最初に、仮想通貨取引所で口座を開設する必要があります。日本国内には金融庁の認可を受けた複数の取引所がありますが、初心者の方は、取扱銘柄が多く、アプリが使いやすい大手の取引所を選ぶのがおすすめです。

口座開設は、ほとんどの取引所でスマートフォンからオンラインで完結し、最短で即日に取引を開始できます。

【口座開設に必要なもの】

- メールアドレス: 登録や各種通知の受け取りに使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。スマートフォンのカメラで撮影して提出します。

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用します。

【口座開設の基本的な流れ】

- 取引所の公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録。

- 届いたメールのリンクから、パスワードや個人情報(氏名、住所など)を入力。

- 本人確認書類をアップロードし、自分の顔写真を撮影する「オンライン本人確認(eKYC)」を行う。

- 取引所による審査が行われ、完了すれば口座開設が完了します。

② 取引口座に日本円を入金する

口座が開設できたら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)を取引口座に入金します。主な入金方法は以下の3つです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込む方法です。手数料は利用する金融機関によって異なりますが、反映までに時間がかかる場合があります。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携している金融機関のインターネットバンキングを利用して、24時間リアルタイムで入金する方法です。手数料が無料の場合が多く、即時反映されるため非常に便利です。

- コンビニ入金: 一部の取引所で対応しており、コンビニの端末を操作して現金で入金する方法です。

初心者の方は、手数料が無料で即時反映されるクイック入金が最も使いやすいでしょう。

③ 購入したい仮想通貨を選ぶ

日本円の入金が完了したら、いよいよ仮想通貨を購入します。取引所には主に「販売所」と「取引所」という2つの購入形式があります。

- 販売所:

- 相手: 仮想通貨取引所

- 特徴: 提示された価格で、簡単・確実に売買できる。操作がシンプルなので初心者向け。

- 注意点: 売値と買値の差である「スプレッド」が実質的な手数料となり、取引所に比べて割高になる。

- 取引所:

- 相手: 他のユーザー

- 特徴: ユーザー同士が「板」と呼ばれる画面で、希望の価格と数量を提示して売買する。手数料が安く、コストを抑えられる。

- 注意点: 操作がやや複雑で、希望の価格で売買が成立しない場合がある。

最初は操作が簡単な「販売所」で少額の購入を試してみて、慣れてきたらコストの安い「取引所」形式に挑戦するのがおすすめです。購入したい銘柄を選び、購入金額または数量を指定すれば、注文は完了です。

仮想通貨の購入におすすめの国内取引所3選

日本国内には多くの仮想通貨取引所がありますが、ここでは特に初心者におすすめできる、信頼性と使いやすさに定評のある3つの取引所を紹介します。

| 項目 | Coincheck(コインチェック) | DMM Bitcoin | GMOコイン |

|---|---|---|---|

| 取扱銘柄数 | 29種類 | 38種類 | 26種類 |

| 取引形式 | 販売所・取引所 | 販売所(BitMatch)・レバレッジ | 販売所・取引所・レバレッジ |

| 最小注文金額 | 500円相当額(販売所) | 0.0001 BTCなど(レバレッジ) | 0.00001 BTCなど(取引所) |

| 各種手数料 | 取引所手数料は一部無料、入出金手数料は有料 | 入出金・取引手数料が無料※ | 入出金手数料が無料 |

| 特徴 | アプリのUIが直感的で初心者人気No.1、NFTマーケットプレイス併設 | レバレッジ取引の取扱銘柄数が豊富、独自のBitMatch注文 | オリコン顧客満足度No.1、ステーキングや貸暗号資産サービスが充実 |

| 公式サイト | Coincheck 公式サイト | DMM Bitcoin 公式サイト | GMOコイン 公式サイト |

| 注:各データは2024年5月時点のものです。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。BitMatch手数料は別途発生します。 |

① Coincheck(コインチェック)

Coincheck(コインチェック)は、アプリのダウンロード数が国内No.1を誇る、初心者からの人気が非常に高い取引所です。その最大の魅力は、なんといってもスマートフォンアプリの圧倒的な使いやすさにあります。チャート画面や売買画面が非常に直感的で、仮想通貨取引が初めての方でも迷うことなく操作できます。

500円という少額から仮想通貨を購入できるため、「まずは試しに少しだけ買ってみたい」というニーズにも応えてくれます。また、国内では珍しい「Coincheck NFT」というNFTマーケットプレイスを運営しており、The Sandbox(SAND)などのゲーム内アイテムやNFTアートを、日本円で直接売買できる点も大きな特徴です。

取引所形式での手数料は一部無料ですが、日本円の入出金には手数料がかかる点には注意が必要です。仮想通貨投資の第一歩を踏み出すなら、まず候補に入れたい取引所と言えるでしょう。

(参照:Coincheck公式サイト)

② DMM Bitcoin

DMM Bitcoinは、DMM.comグループが運営する信頼性の高い取引所です。最大の強みは、入金・出金・取引(※)に関する手数料が無料である点です。コストを気にせず取引を始められるのは、初心者にとって大きなメリットです。

取扱銘柄数は38種類と国内トップクラスで、そのすべてでレバレッジ取引に対応しています。現物取引はできませんが、「BitMatch注文」という独自の注文方法を使えば、販売所のスプレッドを抑えつつ、実質的に現物取引に近い形での取引が可能です。

サポート体制も充実しており、土日祝日を含めた365日、LINEでの問い合わせに対応しています。手数料を徹底的に抑えたい方や、レバレッジ取引に興味がある方におすすめの取引所です。

※BitMatch取引手数料は別途発生します。

(参照:DMM Bitcoin公式サイト)

③ GMOコイン

GMOコインは、東証プライム上場のGMOインターネットグループが運営する取引所で、オリコン顧客満足度調査でNo.1を獲得するなど、ユーザーからの評価が非常に高いのが特徴です。

日本円の入出金手数料や、仮想通貨の送金手数料が無料であるため、資金の移動を頻繁に行う方にとって非常に魅力的です。販売所だけでなく、手数料の安い取引所形式での売買にも対応しており、中級者以上になってもメインの取引所として使い続けられます。

また、ステーキングサービスが充実している点も大きな強みです。対象の仮想通貨を保有しているだけで、自動的に報酬(インカムゲイン)を得ることができます。取引で利益を狙うだけでなく、長期保有で着実に資産を増やしたいと考えている方に最適な取引所です。

(参照:GMOコイン公式サイト)

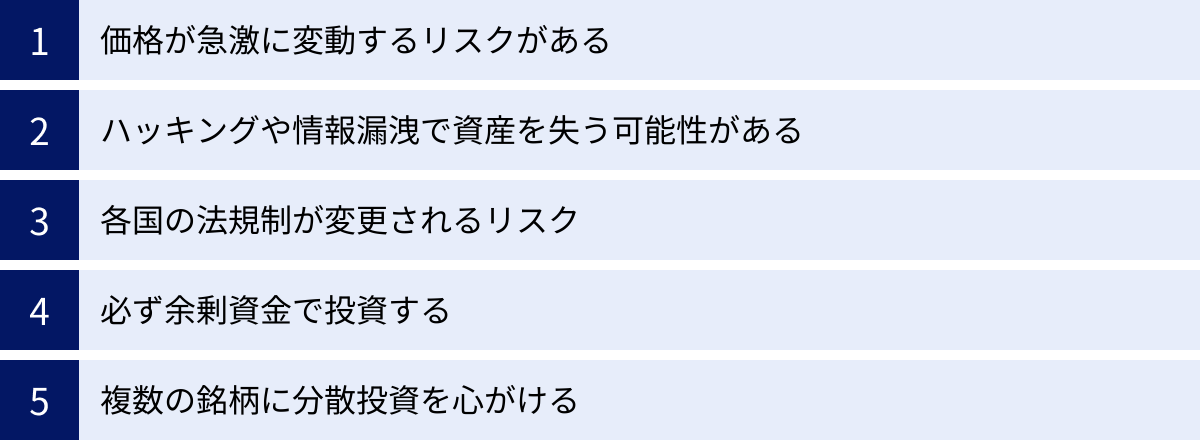

仮想通貨投資の前に知っておきたいリスク・注意点

仮想通貨投資は大きなリターンが期待できる一方で、相応のリスクも伴います。投資を始める前に、以下の注意点を必ず理解しておきましょう。

価格が急激に変動するリスクがある

仮想通貨は、株式や為替(FX)といった伝統的な金融商品に比べて、価格変動(ボラティリティ)が非常に大きいという特徴があります。1日で価格が数十パーセント上下することも珍しくありません。

この価格変動の大きさは、短期間で大きな利益を得られる可能性がある一方で、大きな損失を被るリスクも常に内包しています。価格変動の要因は、各国の規制動向、著名人の発言、技術的なアップデート、マクロ経済の状況など多岐にわたり、予測は極めて困難です。このリスクを理解し、冷静に市場と向き合う姿勢が求められます。

ハッキングや情報漏洩で資産を失う可能性がある

仮想通貨はデジタル資産であるため、サイバー攻撃によるハッキングや、自身の管理不備による情報漏洩で資産を失ってしまうリスクがあります。

- 取引所のリスク: 取引所のシステムがハッキングされ、預けていた資産が流出する事件が過去に何度も発生しています。信頼性の高い、セキュリティ対策に力を入れている取引所を選ぶことが重要です。

- 自己管理のリスク: 取引所のID・パスワードや、個人ウォレットの秘密鍵が第三者に漏洩すると、不正に資産を引き出されてしまいます。

これらのリスクへの対策として、二段階認証の設定、推測されにくい複雑なパスワードの使用、フィッシング詐欺への注意などを徹底することが不可欠です。また、多額の資産を保有する場合は、オンラインから隔離された「ハードウェアウォレット」で保管することも有効な手段です。

各国の法規制が変更されるリスク

仮想通貨市場はまだ新しく、世界各国の法規制や税制は発展途上にあります。今後、予期せぬ形で規制が強化されたり、税制が変更されたりする可能性があります。

例えば、特定の国で仮想通貨取引が禁止されたり、厳しい規制が導入されたりすると、それがネガティブなニュースとなって市場全体が下落する可能性があります。投資を行う際は、常に各国の規制動向に関するニュースにアンテナを張っておくことが重要です。

必ず余剰資金で投資する

これは仮想通貨投資に限らず、すべての投資における鉄則ですが、投資は必ず「余剰資金」で行うようにしてください。余剰資金とは、食費や家賃といった生活費や、近い将来に使う予定のあるお金(教育費、住宅購入資金など)を除いた、当面使う予定のない、最悪の場合なくなっても生活に支障が出ないお金のことです。

価格変動の激しい仮想通貨市場では、生活資金を投じてしまうと、価格が下落した際に冷静な判断ができなくなり、狼狽売り(パニック的な売り)をして損失を確定させてしまう原因になります。心の余裕を持って長期的な視点で投資を続けるためにも、余剰資金の範囲で取り組むことが絶対条件です。

複数の銘柄に分散投資を心がける

「卵は一つのカゴに盛るな」という投資格言があるように、一つの銘柄に全資産を集中させるのは非常に危険です。もしその銘柄の価格が暴落した場合、資産の大部分を失ってしまいます。

このリスクを軽減するためには、複数の異なる特徴を持つ銘柄に資金を分けて投資する「分散投資」が有効です。例えば、市場の基盤であるビットコインやイーサリアムをポートフォリオの中心に据えつつ、DeFi関連銘柄、NFT・ゲーム関連銘柄など、異なる分野の銘柄をいくつか組み合わせることで、リスクを分散させることができます。

また、一度に全額を投資するのではなく、購入するタイミングを数回に分ける「時間分散(ドルコスト平均法など)」も、高値掴みのリスクを減らす上で効果的な手法です。

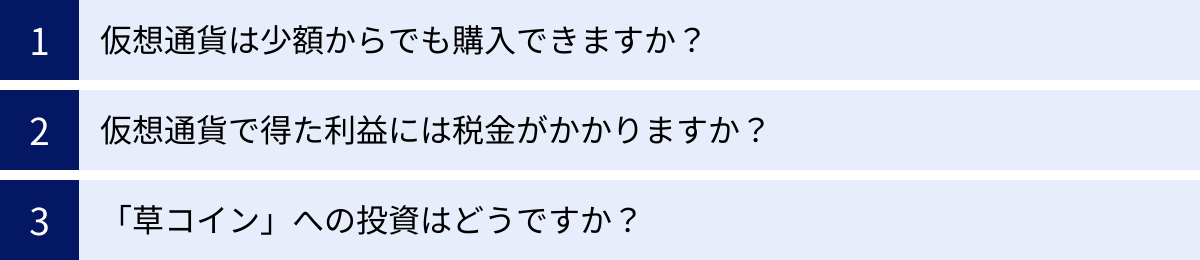

仮想通貨に関するよくある質問

最後に、仮想通貨投資に関して初心者の方が抱きがちな質問とその回答をまとめました。

仮想通貨は少額からでも購入できますか?

はい、できます。

多くの国内仮想通貨取引所では、500円や1,000円といった少額から仮想通貨を購入することが可能です。銘柄によっては「0.0001 BTC」のように、さらに小さな単位から購入できる場合もあります。

「仮想通貨=高価」というイメージがあるかもしれませんが、ビットコインも1BTC単位で買う必要はなく、数円〜数十円単位で細かく分割して購入できます。まずは無理のない範囲の少額から始めて、値動きや取引の感覚に慣れていくのがおすすめです。

仮想通貨で得た利益には税金がかかりますか?

はい、かかります。

仮想通貨の売買によって得た利益(所得)は、原則として「雑所得」に分類されます。雑所得は、給与所得などの他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象となります。

年間の利益が一定額(会社員の場合は20万円)を超えた場合、確定申告をして納税する義務があります。税率は所得金額に応じて変動する累進課税で、住民税と合わせると最大で約55%になります。

利益の計算方法は「総平均法」または「移動平均法」を用いる必要があり、複雑になりがちです。年間の取引回数が多くなると個人での計算は困難になるため、仮想通貨専門の損益計算ツールなどを利用することをおすすめします。税金のルールを正しく理解し、申告漏れがないように注意しましょう。

(参照:国税庁 No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の計算方法)

「草コイン」への投資はどうですか?

「草コイン」とは、時価総額が非常に低く、知名度も低い仮想通貨の俗称です。アルトコインの中でも特にマイナーな銘柄を指します。

草コインは、わずかな資金が流入しただけで価格が数十倍、数百倍になる可能性を秘めており、一攫千金を夢見る投資家から注目されることがあります。しかし、その一方で、価値がほぼゼロになるリスクも極めて高いです。

プロジェクトの実態がなかったり、開発が放棄されたりするケースも多く、中には投資家から資金をだまし取ることを目的とした「詐欺(スキャム)」コインも紛れ込んでいます。

もし草コインに投資する場合は、プロジェクトの内容を徹底的に調査し、失っても構わないと思えるごく少額の資金に留めるべきです。初心者の方が最初に手を出す対象としては、リスクが高すぎるため推奨できません。まずは時価総額が大きく、信頼性の高い主要銘柄から投資を始めるのが賢明です。

まとめ

本記事では、2024年におすすめの将来性が期待できる仮想通貨銘柄12選から、有望な銘柄の選び方、市場全体の将来性、具体的な投資の始め方、そして知っておくべきリスクまで、幅広く解説してきました。

【2024年 将来性が期待できる仮想通貨 おすすめ銘柄】

- 基軸通貨: ビットコイン (BTC)

- プラットフォーム型: イーサリアム (ETH), ソラナ (SOL), カルダノ (ADA), アバランチ (AVAX)

- 相互運用性: ポルカドット (DOT)

- レイヤー2: ポリゴン (MATIC)

- 金融・決済: リップル (XRP)

- インフラ: チェーンリンク (LINK)

- NFT/メタバース: サンドボックス (SAND), アクシーインフィニティ (AXS)

- ミームコイン: ドージコイン (DOGE)

2024年の仮想通貨市場は、ビットコイン現物ETFの承認や半減期といった追い風を受け、新たな成長フェーズに入ったと見られています。DeFi、NFT、メタバースといったエコシステムは着実に拡大を続けており、大手企業や機関投資家の参入も、市場の未来を明るく照らす要因となっています。

しかし、その一方で、仮想通貨投資には価格変動リスクやハッキングリスクなど、無視できない危険も伴います。成功の鍵は、正しい知識を身につけ、リスクを十分に理解した上で、自己責任の原則のもと、余剰資金で長期的な視点に立って投資を行うことです。

この記事が、あなたの仮想通貨投資の第一歩を、より確かなものにするための一助となれば幸いです。まずは少額から、未来を創造するテクノロジーへの投資を始めてみてはいかがでしょうか。