近年、テクノロジーの世界で大きな注目を集めている「メタバース」。仮想空間での新たなコミュニケーションや経済活動の可能性を秘めたこの領域は、多くの企業や投資家から熱い視線を浴びています。そして、そのメタバースの根幹を支える技術として欠かせないのが、ブロックチェーン技術と、その上で機能する「仮想通貨(暗号資産)」そして「NFT」です。

メタバース空間内での決済、デジタルアイテムの所有権証明、そして「遊んで稼ぐ(Play to Earn)」という新しい経済モデルの実現など、仮想通貨はメタバースの発展において中心的な役割を担っています。そのため、メタバース市場の成長とともに、関連する仮想通貨の価値も高まるのではないかと期待されています。

しかし、一言で「メタバース関連の仮想通貨」といっても、その種類は多岐にわたります。The Sandbox (SAND) や Decentraland (MANA) のような有名なプロジェクトから、特定の機能に特化した新しいプロジェクトまで、無数の銘柄が存在します。そのため、「どの銘柄に投資すれば良いのか分からない」「そもそもメタバースと仮想通貨の関係がよく分からない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、そのような疑問を解消するために、以下の内容を網羅的かつ分かりやすく解説します。

- メタバースの基本的な概念

- メタバースと仮想通貨・NFTの密接な関係

- 注目のメタバース関連仮想通貨おすすめ銘柄10選

- 将来性のある銘柄の選び方

- メタバース市場全体の将来性と投資リスク

- 仮想通貨の始め方・購入ステップ

この記事を最後まで読めば、メタバースと仮想通貨の全体像を理解し、ご自身の投資戦略を立てる上での確かな知識と判断材料を得られるでしょう。未来のインターネットの形ともいわれるメタバースの世界へ、一歩踏み出してみましょう。

目次

メタバースとは

「メタバース」という言葉を耳にする機会は増えましたが、その正確な意味を理解している人はまだ少ないかもしれません。メタバースとは、「超越」を意味する「メタ(Meta)」と、「世界・宇宙」を意味する「ユニバース(Universe)」を組み合わせた造語です。一般的には、「インターネット上に構築された、アバターを介して人々が交流し、社会活動や経済活動を行うことができる三次元の仮想空間」と定義されます。

単なるオンラインゲームやVR(仮想現実)と混同されがちですが、メタバースにはいくつかの重要な特徴があります。

- 永続性(Persistence): ユーザーがログアウトしても、その世界は存在し続けます。現実世界と同じように、時間は流れ、空間は変化し続けます。

- 同時性・同期性(Synchronicity): 多くのユーザーが同じ空間・時間をリアルタイムで共有し、互いに影響を与え合います。誰かが起こしたアクションは、同じ空間にいる他のユーザーにも即座に認識されます。

- 経済圏の存在(Fully Functioning Economy): メタバース内では、独自の通貨(主に仮想通貨)を用いて、デジタルな土地、アイテム、サービスなどを売買できます。ユーザーは消費者であると同時に、クリエイターとしてコンテンツを制作・販売し、収益を得ることも可能です。

- 相互運用性(Interoperability): 理想的なメタバースでは、あるプラットフォームで手に入れたアバターやアイテムを、別のプラットフォームに持ち込んで利用できるとされています。これはまだ発展途上の概念ですが、ブロックチェーン技術がその実現の鍵を握ると考えられています。

- 多様な活動(Wide Range of Activities): ゲームだけでなく、友人との交流、ライブイベントへの参加、ショッピング、会議、教育、創作活動など、現実世界で行われるほぼ全ての活動がメタバース内でも可能になります。

これらの特徴を理解すると、メタバースが単なる「すごいグラフィックのオンラインゲーム」ではないことが分かります。それは、現実世界と並行して存在する、もう一つの社会・経済圏なのです。

では、なぜ今、これほどまでにメタバースが注目されているのでしょうか。その背景にはいくつかの要因が絡み合っています。

一つは、新型コロナウイルスの世界的な流行です。物理的な移動や対面でのコミュニケーションが制限される中で、オンライン上での交流の需要が爆発的に高まりました。ビデオ会議やSNSだけでは満たされない、より没入感のある、偶発的な出会いや体験を求める声が、メタバースへの期待を後押ししました。

もう一つは、テクノロジーの進化です。高速・大容量通信を可能にする5Gの普及、リアルなグラフィックを描画するGPUの性能向上、そして没入感を高めるVR/ARデバイスの進化と低価格化が、メタバースを技術的に実現可能なものにしました。さらに、後述するブロックチェーン技術の成熟が、メタバース内に信頼性の高い経済圏を構築するための土台を築きました。

具体的にメタバースで何ができるのか、架空のシナリオで考えてみましょう。

朝、VRヘッドセットを装着してメタバースにログインします。自分のアバターは、昨夜購入した最新のデジタルファッションに身を包んでいます。まずは友人と待ち合わせをし、バーチャルなカフェでおしゃべり。その後、世界的に有名なアーティストがメタバース内で開催するライブコンサートに参加します。現実の会場では考えられないような、幻想的な演出を間近で体験し、世界中のファンと一緒に盛り上がります。夜には、自分が所有するメタバース上の土地(LAND)に建てたギャラリーで、自作のデジタルアートの展示会を開催。訪れた人々と作品について語り合い、気に入ってくれた人にはその場でNFTアートを販売します。

このように、メタバースは、時間や場所の制約を超えて、人々の生活、仕事、遊びのあり方を根本から変える可能性を秘めています。まだ発展途上の技術であり、解決すべき課題も多いですが、次世代のインターネット、あるいは社会基盤として、今後私たちの生活に深く浸透していくことが期待されています。

メタバースと仮想通貨・NFTの関係

メタバースが単なる仮想空間ではなく、一つの経済圏として機能するためには、「価値の保存・交換」と「所有権の証明」という二つの仕組みが不可欠です。この重要な役割を担っているのが、「仮想通貨」と「NFT(非代替性トークン)」です。これらはブロックチェーン技術を基盤としており、メタバース経済圏の根幹を支えています。

メタバース内での決済手段

メタバース空間では、アバターが着る服、バーチャルな土地、イベントのチケット、ゲーム内アイテムなど、様々なデジタル資産が売買されます。この取引における決済手段として、主に仮想通貨が利用されます。

なぜ日本円や米ドルのような法定通貨ではなく、仮想通貨が使われるのでしょうか。それにはいくつかの理由があります。

- グローバルでシームレスな決済: メタバースは国境のないグローバルな空間です。世界中のユーザーが参加するため、特定の国の法定通貨や為替レートに依存しない共通の決済手段が求められます。仮想通貨は、インターネット環境さえあれば、世界中の誰とでも、銀行などの中央機関を介さずに、迅速かつ低コストで価値の交換ができます。

- プログラム可能性: 仮想通貨の基盤であるブロックチェーンには、「スマートコントラクト」という技術が実装されています。これは、あらかじめ設定されたルールに従って、契約や取引を自動的に実行するプログラムです。例えば、「アイテムAと100トークンが交換されたら、アイテムAの所有権を自動的に相手に移転する」といった処理を、人の手を介さずに確実に行えます。これにより、取引の透明性と信頼性が担保されます。

- プラットフォーム独自の経済圏構築: 多くのメタバースプロジェクトは、独自の仮想通貨(ユーティリティトークンやガバナンストークンと呼ばれる)を発行しています。ユーザーは、そのメタバース内でサービスを利用したり、イベントに参加したり、コンテンツを創造したりすることでトークンを獲得できます。このトークンは、プラットフォーム内での決済に使えるだけでなく、運営方針の決定に参加するための投票権(ガバナンス)としての役割も持ちます。独自のトークンを循環させることで、プラットフォームは独自の経済圏を形成し、ユーザーの貢献意欲を高めることができるのです。

ゲーム内アイテムや土地の売買

従来のオンラインゲームでは、購入したアイテムやキャラクターのデータは、ゲーム会社のサーバー内に保存されていました。ユーザーはあくまでそれらを「借りている」状態であり、サービスが終了すればデータは消滅し、他のゲームで使うことも、現金化することも基本的にはできませんでした。

この問題を解決したのがNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)です。NFTは、ブロックチェーン技術を用いて、デジタルデータに唯一無二の価値と所有権を証明する仕組みです。

メタバースの世界では、土地(LAND)、建物、アバター、アート、ファッションアイテムなど、あらゆるデジタル資産がNFTとして発行されます。これにより、ユーザーは以下のようなメリットを得られます。

- 真の所有権: NFT化されたデジタル資産は、ブロックチェーン上に所有情報が記録されます。これは誰にも改ざんすることができず、プラットフォーム運営会社でさえ勝手に削除することはできません。つまり、ユーザーはデジタル資産を「本当に自分のもの」として所有できるのです。

- 自由な二次流通: 所有権が自分にあるため、手に入れたNFTアイテムを、OpenSeaのような外部のNFTマーケットプレイスで自由に売買できます。需要が高ければ、購入時よりも高い価格で売却して利益を得ることも可能です。これにより、メタバース内に活発な二次流通市場が生まれます。

- 相互運用性の実現: 将来的には、異なるメタバース間でNFTの互換性が確保され、「Aというゲームで手に入れた剣を、Bというメタバースに持ち込んでアバターに装備させる」といったことが可能になると期待されています。これはメタバースの究極的なビジョンの一つであり、NFTはその実現に不可欠な技術です。

Play to Earn(P2E)の実現

仮想通貨とNFTの組み合わせは、「Play to Earn(P2E)」、すなわち「遊んで稼ぐ」という、まったく新しいゲームの概念を生み出しました。

P2Eモデルでは、ユーザーはゲームをプレイすることで、報酬として仮想通貨やNFTを獲得できます。例えば、ゲーム内のクエストをクリアしたり、対戦に勝利したり、キャラクターを育成したりすることで、そのゲーム独自のトークンや希少なNFTアイテムが手に入ります。

そして、獲得した仮想通貨やNFTは、仮想通貨取引所やNFTマーケットプレイスを通じて売却し、日本円などの法定通貨に換金できます。つまり、ゲームをプレイすることが、直接的な経済的収益に繋がるのです。

これは、ゲームへの時間やお金の投入が一方的な「消費」であった従来モデルからの大きな転換です。P2Eは、ユーザーに強力なインセンティブを与え、ゲームへの参加と貢献を促します。ゲームコミュニティはより活発になり、エコシステム全体が成長していくという好循環が生まれます。

このように、仮想通貨は決済手段として、NFTは資産の所有権証明として、そして両者の組み合わせがP2Eという新たな経済活動を可能にすることで、メタバースは単なる仮想空間から、現実世界と連動した、自律的でダイナミックな経済圏へと進化を遂げるのです。

メタバース関連の仮想通貨おすすめ銘柄10選

ここでは、数あるメタバース関連の仮想通貨の中から、特に将来性が期待される注目の10銘柄を厳選してご紹介します。各プロジェクトのビジョン、特徴、そしてどのような役割を担っているのかを理解することで、投資判断の参考にしてください。

| 銘柄名 | ティッカー | 主な特徴 | 関連プラットフォーム |

|---|---|---|---|

| The Sandbox | SAND | ユーザーがコンテンツを制作・収益化できるボクセルアートのメタバース | The Sandbox |

| Decentraland | MANA | DAOによる分散型ガバナンスが特徴の先駆的メタバース | Decentraland |

| Axie Infinity | AXS | P2E(Play to Earn)ブームの火付け役となったモンスター育成ゲーム | Axie Infinity |

| Enjin Coin | ENJ | 複数のゲーム間で利用可能なNFTエコシステムの構築を目指す | Enjin Platform |

| Immutable | IMX | NFTに特化したイーサリアムのレイヤー2ソリューション | Immutable X |

| Gala | GALA | プレイヤー主導のゲーム開発・運営を目指すプラットフォーム | Gala Games |

| ApeCoin | APE | 有名NFT「BAYC」から生まれた、Web3カルチャーの中心となるトークン | Apeエコシステム |

| Yield Guild Games | YGG | P2EゲームのNFTに投資し、プレイヤーに貸し出すDAO | 各種P2Eゲーム |

| STEPN | GMT | 「Move to Earn(動いて稼ぐ)」をコンセプトにしたフィットネスアプリ | STEPN |

| Oasis | OAS | ゲームに特化した高速・低コストなレイヤー1ブロックチェーン | Oasis |

① The Sandbox(SAND)

The Sandboxは、イーサリアムブロックチェーン上に構築された、ユーザー主導のメタバースプラットフォームです。ユーザーが「LAND」と呼ばれる仮想の土地を所有し、その上で自由にゲームやジオラマ、アートなどのコンテンツを作成し、収益化できる点が最大の特徴です。

マインクラフトを彷彿とさせるボクセル(立方体のブロック)ベースのグラフィックが特徴で、専門的な知識がなくても直感的にコンテンツ制作が楽しめるツールが提供されています。

- VoxEdit: ボクセルアートのアセット(キャラクター、アイテムなど)を作成するツール。

- Game Maker: プログラミング不要で、作成したアセットを使い3Dゲームを制作できるツール。

- Marketplace: 作成したアセットをNFTとして売買できるマーケットプレイス。

エコシステム内では、以下の3つの主要なトークンが使用されます。

- SAND: プラットフォームの基軸通貨(ユーティリティトークン兼ガバナンストークン)。LANDやアセットの購入、ステーキング、運営方針への投票などに使用されます。

- LAND: The Sandbox内の仮想土地を表すNFT。所有者は自分のLAND上でコンテンツを公開したり、他ユーザーに貸し出したりできます。

- ASSET: ユーザーがVoxEditで作成したコンテンツ(キャラクター、装備など)を表すNFT。

The Sandboxは、ソフトバンク・ビジョン・ファンド2からの資金調達や、有名ブランド、IPとの提携を積極的に進めており、クリエイターエコノミーを重視したメタバースとして、大きな将来性が期待されています。

② Decentraland(MANA)

Decentralandは、メタバースの先駆けともいえるプロジェクトの一つで、2017年から開発が進められているイーサリアムベースの分散型仮想世界です。The Sandboxと同様に、ユーザーは「LAND」と呼ばれる土地をNFTとして所有し、その上で自由にコンテンツを構築できます。

Decentralandの最大の特徴は、DAO(Decentralized Autonomous Organization:分散型自律組織)によって運営されている点です。特定の企業が中央集権的に管理するのではなく、MANA(ガバナンストークン)とLAND(NFT)の保有者が、プラットフォームのルール変更やアップデートなどの重要事項を投票によって決定します。この非中央集権的な思想が、多くのWeb3支持者から評価されています。

エコシステムでは主に2つのトークンが使われます。

- MANA: アバターのウェアラブルやLANDなどのNFTを購入するための通貨です。MANAをバーン(焼却)することでLANDを入手することもできます。

- LAND: Decentraland内の土地区画を表すNFT。有限に発行されており、希少価値があります。複数のLANDを繋げて「ESTATE」にすることも可能です。

すでに多くのユーザーやクリエイターが活動しており、バーチャルなアートギャラリー、カジノ、イベント会場などが数多く建設されています。最も歴史と実績のあるメタバースプラットフォームの一つとして、今後も安定した発展が見込まれます。

③ Axie Infinity(AXS)

Axie Infinityは、「Play to Earn(P2E)」というムーブメントを世界中に広めた、象徴的なブロックチェーンゲームです。「Axie」と呼ばれるモンスターを集めて育成し、チームを組んで他のプレイヤーと対戦したり、冒険したりします。

ゲームをプレイすることで「Smooth Love Potion(SLP)」というユーティリティトークンを獲得でき、これを売却することで収益を得られます。また、Axie自体もNFTであり、マーケットプレイスで活発に売買されています。

このプロジェクトのガバナンストークンがAXS(Axie Infinity Shards)です。

- ガバナンス: AXS保有者は、Axie Infinityの運営方針に関する投票に参加できます。

- ステーキング: AXSをステーキング(預け入れ)することで、報酬としてさらにAXSを受け取ることができます。

- 決済: 将来的には、ゲーム内マーケットプレイスでの決済通貨として使用される予定です。

P2Eのパイオニアとして、一時は爆発的な人気を誇りましたが、トークン価格の変動やセキュリティインシデントなどの課題にも直面しました。しかし、開発チームはゲームの経済モデルを改善する「Axie Infinity: Origin」をリリースするなど、エコシステムの持続可能性を高めるための努力を続けており、P2Eゲームの動向を占う上で、引き続き注目すべきプロジェクトです。

④ Enjin Coin(ENJ)

Enjinは、ゲーム開発者向けに、ブロックチェーン技術を容易に導入できるプラットフォームを提供しているプロジェクトです。そのプラットフォーム内で使用される基軸通貨がEnjin Coin(ENJ)です。

Enjinの最大の特徴は、「ERC-1155」というイーサリアムの新しいトークン規格を開発した点です。これは、一つのスマートコントラクトで、代替可能トークン(FT)と非代替性トークン(NFT)の両方を同時に扱うことができる画期的な規格です。これにより、ゲーム開発者は効率的に多種多様なアイテムを発行・管理できます。

Enjinプラットフォーム上で作成されるNFTには、裏付けとしてENJがロックアップ(鋳造)されます。ユーザーは、不要になったNFTを「メルト(溶解)」することで、そのNFTに鋳造されていたENJを回収できます。この仕組みにより、NFTに最低限の価値が保証され、資産としての信頼性が高まります。

Enjinは、異なるゲーム間でアイテムを相互に利用可能にする「マルチバース(Multiverse)」の実現を目指しています。これが実現すれば、あるゲームで手に入れた剣を、全く別のゲームに持っていって使う、といったことが可能になり、ゲーム体験は大きく変わるでしょう。ゲーム業界のインフラとなることを目指す、壮大なビジョンを持つプロジェクトです。

⑤ Immutable(IMX)

メタバースやブロックチェーンゲームが普及する上で大きな課題となるのが、イーサリアムのスケーラビリティ問題(取引の遅延や高額なガス代)です。この問題を解決するために開発されたのが、NFTに特化したレイヤー2スケーリングソリューション「Immutable X」であり、そのネイティブトークンがIMXです。

Immutable Xは、「ZK-Rollups」という技術を用いることで、イーサリアム本体の堅牢なセキュリティを継承しつつ、以下の利点を実現しています。

- ガス代無料: ユーザーはNFTのミント(発行)や取引をガス代なしで行えます。

- 高速な取引処理: 1秒間に最大9,000件の取引を処理でき、ストレスのないユーザー体験を提供します。

- カーボンニュートラル: エネルギー効率の高い取引処理により、環境負荷を大幅に削減しています。

IMXトークンは、プロトコルの手数料支払い、ステーキング報酬、ガバナンス投票などに使用されます。

TikTokが初のNFTコレクションを発表した際にImmutable Xを採用したことでも大きな話題となりました。NFT取引のインフラとしてデファクトスタンダードとなる可能性を秘めており、メタバース経済圏の拡大に不可欠なプロジェクトと言えます。

⑥ Gala(GALA)

Gala(Gala Games)は、「プレイヤーが本当に楽しめるゲームを作る」ことをミッションに掲げる、ブロックチェーンゲームのプラットフォームです。Zynga(『FarmVille』などで知られる大手ソーシャルゲーム会社)の共同創設者が立ち上げたプロジェクトとしても有名です。

Galaの哲学の中心にあるのは「プレイヤー主権」です。ゲーム内のアイテムはプレイヤーがNFTとして完全に所有し、自由に売買できます。また、プラットフォームの運営は、世界中に分散した「Founder’s Node(ファウンダーズノード)」の所有者によって支えられており、ノード運営者は報酬としてGALAトークンや限定NFTを受け取ることができます。

GALAトークンは、Gala Gamesのエコシステム全体の基軸通貨として機能します。

- アイテム購入: ゲーム内ストアでNFTアイテムを購入する際に使用されます。

- ノード運営者への報酬: エコシステムに貢献するノード運営者へのインセンティブとして配布されます。

- ガバナンス: 将来的には、どのゲームをプラットフォームに加えるかなどの意思決定にGALA保有者が関与できるようになる予定です。

ウォーキング・デッドを題材にしたゲームや、有名ゲームデザイナーが手掛ける新作など、多様なジャンルの高品質なゲーム開発を進めており、クオリティを重視するゲームプレイヤー層からの強い支持が期待されるプラットフォームです。

⑦ ApeCoin(APE)

ApeCoin(APE)は、NFTの世界で絶大な人気と影響力を持つコレクション「Bored Ape Yacht Club (BAYC)」を中心としたエコシステムのために作られたガバナンス兼ユーティリティトークンです。

BAYCは、猿をモチーフにした1万点のユニークなNFTアートで、多くの著名人やセレブリティが保有していることでも知られています。ApeCoinは、このBAYCコミュニティから生まれたプロジェクトですが、運営は独立した組織である「ApeCoin DAO」と、その意思決定を実行する「APE Foundation」によって行われます。

APEトークンの主な役割は以下の通りです。

- ガバナンス: APE保有者はApeCoin DAOのメンバーとなり、エコシステムの資金配分やルール決定、プロジェクトの選定などに関する提案や投票に参加できます。

- エコシステム内での統一通貨: APEを導入するゲーム、イベント、サービスなど、拡大を続ける「Apeエコシステム(Apeverseとも呼ばれる)」内での共通の決済手段として機能します。

- 限定アクセス: APEを保有していることで、限定のゲームやグッズ、イベントなどへのアクセス権が得られます。

BAYCの開発元であるYuga Labsは、大型メタバースプロジェクト「Otherside」の開発も進めており、APEはこの中でも中心的な役割を担うと見られています。強力なコミュニティとブランド力を背景に、Web3時代のカルチャーやエンターテイメントを牽引する存在として注目されています。

⑧ Yield Guild Games(YGG)

Yield Guild Games(YGG)は、特定のメタバースやゲームそのものではなく、「P2Eゲームに特化した投資DAO(分散型自律組織)」というユニークな存在です。世界中のブロックチェーンゲーム(Axie Infinity、The Sandbox、Star Atlasなど)で使用される高価なNFT(キャラクター、土地、アイテムなど)に投資し、それらを「スカラー」と呼ばれるプレイヤーに貸し出します。

スカラーは、初期投資なしでP2Eゲームを始めることができ、ゲームで稼いだ収益の一部をYGG DAOと分配します。この「スカラーシップ制度」により、資金力のないプレイヤーでもP2Eに参加する機会が生まれ、ゲームのユーザーベース拡大に貢献しています。

YGGトークンは、このDAOの価値を表すトークンであり、以下の機能を持っています。

- ガバナンス: YGGトークン保有者は、どのゲームのNFTに投資するか、スカラーシップの収益分配率をどうするかといった、DAOの運営に関する意思決定に投票で参加できます。

- ステーキング: YGGトークンを専用のVault(金庫)にステーキングすることで、ギルドの活動から得られる収益の一部を報酬として受け取ることができます。

YGGは、単一のゲームの成否に依存せず、P2E市場全体の成長から利益を得ることを目指すモデルです。メタバース・P2E市場が拡大すればするほど、YGGの価値も高まる可能性があり、分散投資的な性格を持つ銘柄と言えるでしょう。

⑨ STEPN(GMT)

STEPNは、「Move to Earn(M2E)」、すなわち「動いて稼ぐ」という新しいコンセプトを提唱し、世界的に大ヒットしたライフスタイルアプリです。ユーザーは、NFTのスニーカーをアプリ内で購入・装備し、実際にウォーキングやジョギングをすることで、報酬として仮想通貨を獲得できます。

この手軽さと健康増進という分かりやすいメリットが多くのライトユーザーを惹きつけ、仮想通貨に馴染みのなかった層をWeb3の世界に呼び込みました。

STEPNのエコシステムには2つのトークンが存在します。

- Green Satoshi Token(GST): ユーティリティトークン。歩いたり走ったりすることで獲得でき、スニーカーの修理やレベルアップ、新しいスニーカーのミント(生成)などに使用されます。

- Green Metaverse Token(GMT): ガバナンストークン。スニーカーのレベルが一定に達したユーザーが獲得できるようになり、アプリ内の機能強化や収益分配などのガバナンス投票に使用されます。

M2Eブームの火付け役として、先行者利益と高い知名度を誇ります。P2E同様、持続可能なトークンエコノミクスの設計が長期的な成功の鍵となりますが、フィットネスとWeb3を融合させた先駆的なプロジェクトとして、その動向は常に注視されています。

⑩ Oasis(OAS)

Oasis(Oasis Network)は、「ゲームに最適化されたレイヤー1ブロックチェーン」として、日本のゲーム業界や大手企業から大きな期待を集めているプロジェクトです。

多くのブロックチェーンゲームがイーサリアム上で開発されていますが、前述の通りガス代や処理速度の問題を抱えています。Oasisは、独自のアーキテクチャ「Verse-Layer」を採用することで、これらの課題を解決し、ゲーム開発者とプレイヤーにとって快適な環境を提供することを目指しています。

- 高速・低コスト: ゲーム内の頻繁なトランザクションを高速かつ安価に処理できます。

- EVM互換: イーサリアムとの互換性があるため、既存のイーサリアムベースのゲームやツールを容易にOasis上に移行できます。

- 大手企業との連携: バンダイナムコ研究所、セガ、スクウェア・エニックス、gumiといった国内外の著名なゲーム会社が初期バリデーター(ネットワークの承認・検証を行う重要な参加者)として参画しており、プロジェクトへの高い信頼性を示しています。

ネイティブトークンであるOASは、ネットワーク上の取引手数料(ガス代)の支払いや、ステーキング報酬、ガバナンス投票などに使用されます。

日本の大手ゲーム会社が本格的にブロックチェーンゲーム市場に参入する際の基盤となる可能性を秘めており、今後のエコシステムの発展が非常に楽しみな国産プロジェクトです。

メタバース関連の仮想通貨の選び方

数多くのメタバース関連銘柄の中から、将来性のあるプロジェクトを見つけ出すには、どのような点に注目すればよいのでしょうか。ここでは、投資判断の際に役立つ3つの視点を紹介します。

プロジェクトの将来性やビジョンを確認する

仮想通貨への投資は、そのプロジェクトの未来に賭ける行為とも言えます。したがって、プロジェクトがどのような未来を描き、それを実現するための具体的な計画を持っているかを理解することが最も重要です。

そのために必ず確認したいのが、「ホワイトペーパー」と「ロードマップ」です。

- ホワイトペーパー: プロジェクトの憲法ともいえる文書です。プロジェクトが解決しようとしている課題、そのための技術的な仕組み、トークンの役割(トークノミクス)、チーム構成などが詳細に記載されています。内容が曖昧であったり、非現実的な目標ばかりが掲げられていたりする場合は注意が必要です。技術的な裏付けがあり、持続可能な経済圏を構築しようという明確なビジョンが示されているかを読み解きましょう。

- ロードマップ: プロジェクトが将来達成すべき目標を時系列で示した計画書です。過去のロードマップが計画通りに達成されてきたか、今後の開発計画は具体的で魅力的かを確認します。開発が遅延なく進んでいるプロジェクトは、チームの実行能力が高いと判断できます。

また、プロジェクトの公式ブログやSNS(X(旧Twitter)やDiscordなど)を定期的にチェックすることも重要です。開発の進捗状況やコミュニティの活発さ、運営チームからの情報発信の頻度や質などから、プロジェクトの健全性を測ることができます。

提携・出資している企業を調べる

プロジェクトが、どのような企業やベンチャーキャピタル(VC)と提携し、出資を受けているかは、そのプロジェクトの信頼性や将来性を評価する上で非常に重要な指標となります。

例えば、以下のようなパートナーシップは、プロジェクトにとって強力な追い風となります。

- 大手テクノロジー企業(Google, Microsoftなど)との提携: 技術的な支援や共同開発が期待でき、プロジェクトの信頼性が格段に向上します。

- 有名IP(知的財産)を持つ企業(ゲーム会社、アニメ制作会社、ファッションブランドなど)との提携: 人気キャラクターやブランドをメタバース内に展開することで、多くのファンを呼び込み、エコシステムを一気に活性化させることができます。The Sandboxが多くのブランドと提携しているのは良い例です。

- 著名なベンチャーキャピタルからの出資: a16z(Andreessen Horowitz)やSequoia Capital、Paradigmといったブロックチェーン分野に強いVCは、厳しいデューデリジェンス(投資先の価値やリスクの調査)を行った上で投資を決定します。彼らが出資しているという事実は、そのプロジェクトが専門家から高い評価を得ていることの証左となります。

これらの情報は、プロジェクトの公式サイトや公式発表、あるいはCrunchbaseのような企業情報データベースで調べることができます。強力なパートナーの存在は、プロジェクトが長期的に成功するための資金力、技術力、そしてネットワークを持っていることを示唆します。

仮想通貨の時価総額や流動性を参考にする

プロジェクトのビジョンやパートナーシップといった定性的な評価に加えて、客観的な数値データも参考にしましょう。特に重要なのが「時価総額」と「流動性」です。これらのデータは、CoinMarketCapやCoinGeckoといった仮想通貨情報サイトで簡単に確認できます。

- 時価総額(Market Capitalization):

- 計算式: 時価総額 = 仮想通貨の現在の価格 × 市場に流通している供給量

- 時価総額は、その仮想通貨の市場における規模や評価額を示す指標です。時価総額が大きい銘柄は、それだけ多くの投資家から資金が投じられており、市場での認知度や信頼性が高いと言えます。一般的に、時価総額が大きいほど価格は安定する傾向があり、逆に小さいほど価格変動(ボラティリティ)が大きくなる傾向があります。初心者は、まず時価総額ランキング上位の、比較的安定した銘柄から検討を始めるのが無難かもしれません。

- 流動性(Liquidity):

- 流動性とは、「その仮想通貨を、どれだけ希望する価格で、迅速に売買できるか」の度合いを示す指標です。一般的に、24時間の取引高(Volume)が大きい銘柄ほど流動性が高いと判断されます。

- 流動性が高い銘柄は、買いたい人と売りたい人が常にたくさんいるため、「売りたい時に売れない」「買いたい時に買えない」というリスクが低くなります。また、少数の大口取引によって価格が急激に操作されるリスクも相対的に低くなります。

時価総額が高く、多くの取引所で扱われ、日々の取引高が大きい銘柄は、それだけ市場で確立された存在であると言えます。ただし、時価総額が低い新興銘柄の中にも、将来大きく成長する可能性を秘めた「お宝銘柄」が眠っていることも事実です。自身の投資スタイルやリスク許容度に合わせて、これらの指標を総合的に活用することが重要です。

メタバース関連の仮想通貨の将来性

メタバース関連の仮想通貨への投資を検討する上で、その背景にある市場全体の成長ポテンシャルを理解することは不可欠です。結論から言えば、メタバース市場はまだ黎明期にあり、長期的には非常に大きな成長が期待されています。その根拠となる3つの大きなトレンドを見ていきましょう。

大手企業のメタバース市場への参入

メタバースの将来性を最も力強く裏付けているのが、世界的な大手テクノロジー企業(ビッグテック)による巨額の投資と本格的な市場参入です。

その象徴的な出来事が、2021年にFacebookが社名を「Meta」に変更したことです。同社は年間1兆円以上という莫大な資金をメタバース関連の研究開発に投じており、その本気度は計り知れません。Metaは、VRヘッドセット「Meta Quest」シリーズの展開に加え、ソーシャルVRプラットフォーム「Horizon Worlds」などを通じて、ハードウェアとソフトウェアの両面からメタバースの構築を主導しようとしています。

Metaだけではありません。

- Microsoft: 業務用メタバース「Mesh for Microsoft Teams」を発表。オンライン会議にアバターで参加するなど、ビジネス領域でのメタバース活用を推進しています。また、人気ゲーム「マインクラフト」も広義のメタバースプラットフォームと見なせます。

- Apple: 複合現実(MR)ヘッドセット「Apple Vision Pro」を発表。同社の強力なブランド力と開発力、そして既存の広大なエコシステムとの連携により、メタバース体験を一般層にまで一気に普及させる起爆剤となる可能性を秘めています。

- Google: AR(拡張現実)分野への投資を続けており、地図情報や検索技術と連携した、現実世界に情報を重ね合わせる形のメタバースを目指していると見られています。

これらの巨大企業が市場に参入することは、単に競争が激化するだけでなく、技術開発の加速、関連インフラの整備、そして社会的な認知度の向上に繋がり、市場全体を底上げする効果があります。彼らの動向は、メタバース市場の未来を占う上で最も重要な指標の一つです。

VR/ARデバイスの進化と普及

メタバースへの没入体験を深める上で欠かせないのが、VR(仮想現実)ヘッドセットやAR(拡張現実)グラスといった専用デバイスです。これまで、これらのデバイスは「高価」「重い」「コンテンツが少ない」といった課題を抱え、一部のアーリーアダプター向けの製品に留まっていました。

しかし、近年、この状況は大きく変わりつつあります。

- 性能向上と低価格化: Meta Questシリーズの成功に見られるように、PCやゲーム機に接続しなくても単体で動作するスタンドアロン型VRヘッドセットが、数万円台という手頃な価格で登場し、普及を牽引しています。解像度や視野角、トラッキング精度といった基本性能も年々向上しています。

- 小型化・軽量化: 日常的に装着しても違和感のない、メガネ型のAR/MRデバイスの開発も進んでいます。Apple Vision Proはまだ高価ですが、今後の技術革新により、より小型で安価なデバイスが登場することが期待されます。

- ユーザー体験の向上: 視線追跡やハンドトラッキング、表情認識といった技術が実装され、アバターをより直感的に、自分の分身として操作できるようになってきています。これにより、コミュニケーションの質が向上し、よりリアルな体験が可能になります。

VR/ARデバイスがスマートフォンと同じように、誰もが当たり前に使うデバイスとなる日が来れば、メタバースのユーザー人口は爆発的に増加するでしょう。デバイスの進化と普及は、メタバース市場の成長と密接に連動しています。

メタバース市場全体の成長

大手企業の参入やデバイスの進化といったトレンドを背景に、多くの市場調査会社がメタバース市場の驚異的な成長を予測しています。

例えば、大手コンサルティングファームであるマッキンゼー・アンド・カンパニーは、2023年6月に発表したレポート「Value creation in the metaverse」の中で、メタバースの市場規模が2030年までに最大で5兆ドル(約750兆円)に達する可能性があると予測しています。また、シティグループはさらに楽観的で、同じく2030年までに8兆ドルから13兆ドル規模に達するとの見通しを示しています。

(参照:McKinsey & Company 「Value creation in the metaverse」、Citigroup 「Metaverse and Money」)

これらの予測は、Eコマース、ゲーム、エンターテイメント、教育、広告、そしてビジネスコラボレーションなど、あらゆる分野でメタバースの活用が進むことを前提としています。

市場がこれほどの規模で成長するということは、その経済活動を支えるメタバース関連の仮想通貨やNFTへの需要も、それに比例して増大していくことを意味します。もちろん、これはあくまで未来の予測であり、実現には多くのハードルが存在します。しかし、これだけ多くの企業や調査機関が明るい未来を描いているという事実は、この分野が持つポテンシャルの大きさを示していると言えるでしょう。

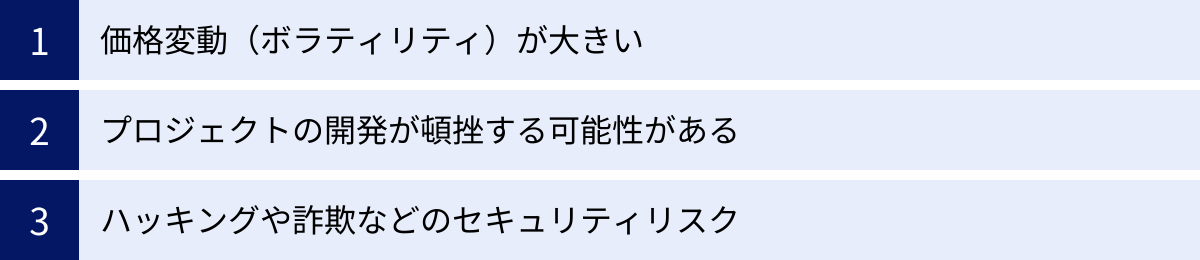

メタバース関連の仮想通貨に投資する際の注意点・リスク

メタバース関連の仮想通貨は大きな将来性を秘めている一方で、高いリターンが期待できる投資には相応のリスクが伴います。投資を始める前に、以下の注意点・リスクを十分に理解し、許容できる範囲で慎重に判断することが極めて重要です。

価格変動(ボラティリティ)が大きい

これは仮想通貨投資全般に言えることですが、特にメタバース関連のような比較的新しい分野の銘柄は、価格変動(ボラティリティ)が非常に大きいという特徴があります。

- 期待先行の価格形成: 多くのメタバースプロジェクトはまだ開発の初期段階にあります。しかし、大手企業との提携発表や著名人の発言といったニュース一つで、将来への過度な期待から価格が数倍、数十倍に急騰することがあります。

- 急騰後の暴落リスク: 期待で上がった価格は、実態が伴わない場合や、市場全体の地合いが悪化した場合(例えば、金融引き締めなど)、一気に暴落するリスクを抱えています。1日で価格が半値以下になることも珍しくありません。

- ハイプと投機の影響: メタバースはトレンドのテーマであるため、短期的な利益を狙った投機資金が流入しやすく、価格の乱高下を助長する傾向があります。

このような大きな価格変動は、短期間で大きな利益を得るチャンスがある一方で、投資した資金の大部分、あるいは全額を失う可能性もあることを意味します。生活費や将来のために必要なお金を投じることは絶対に避け、失っても問題のない「余剰資金」の範囲内で投資を行うことを徹底しましょう。

プロジェクトの開発が頓挫する可能性がある

現在存在する数多くのメタバースプロジェクトの全てが、成功するわけではありません。むしろ、その多くは競争に敗れたり、計画通りに進まなかったりして、最終的に失敗に終わる可能性があります。

- 技術的なハードル: 壮大なビジョンを掲げていても、それを実現するための技術力が伴わないケースは少なくありません。特に、何百万人ものユーザーが同時にアクセスできる、シームレスで安定したメタバースを構築するのは、技術的に非常に困難です。

- 資金難: プロジェクトを継続的に開発・運営していくには、莫大な資金が必要です。トークンセールで資金を調達しても、その後の収益モデルを確立できなければ、開発資金が底をつき、プロジェクトが停止してしまうリスクがあります。

- 競争の激化: 前述の通り、Metaのような巨大企業から、新進気鋭のスタートアップまで、多くのプレイヤーがメタバース市場に参入しています。この激しい競争の中で、ユーザーや開発者を惹きつけ続けられなければ、プロジェクトは淘汰されていくでしょう。

投資を検討する際には、ホワイトペーパーやロードマップを精査し、開発チームの実績や進捗状況を継続的に追いかけることが重要です。「プロジェクトが消滅し、保有しているトークンの価値がゼロになるリスク」も常に念頭に置いておく必要があります。

ハッキングや詐欺などのセキュリティリスク

仮想通貨やNFTはデジタルな資産であるため、常にサイバー攻撃の脅威に晒されています。特に、まだセキュリティ体制が脆弱な新しいプロジェクトや、知識の浅いユーザーを狙った犯罪が多発しています。

- 取引所のハッキング: 利用している仮想通貨取引所がハッキング攻撃を受け、預けていた資産が盗難されるリスクがあります。日本の取引所は金融庁の規制下にあり、セキュリティ対策や顧客資産の分別管理が義務付けられていますが、リスクがゼロになるわけではありません。

- ウォレットのハッキング: 個人で管理するウォレット(MetaMaskなど)も、秘密鍵やシードフレーズが流出すれば、資産を全て抜き取られてしまいます。偽のサイトに接続させたり、マルウェアに感染させたりして情報を盗み出すフィッシング詐欺には、細心の注意が必要です。

- ラグプル(Rug Pull): プロジェクトの開発者が、投資家から集めた資金を持ち逃げする詐欺行為です。有望なプロジェクトを装ってトークンを販売し、価格が吊り上がったところで開発者が全ての資金を引き出して逃亡します。運営チームが匿名であるプロジェクトなどは、特に注意が必要です。

これらのリスクから資産を守るためには、二段階認証の設定、推測されにくいパスワードの使用、怪しいリンクやDMは絶対に開かない、シードフレーズは誰にも教えずオフラインで厳重に保管する、といった基本的なセキュリティ対策を徹底することが不可欠です。

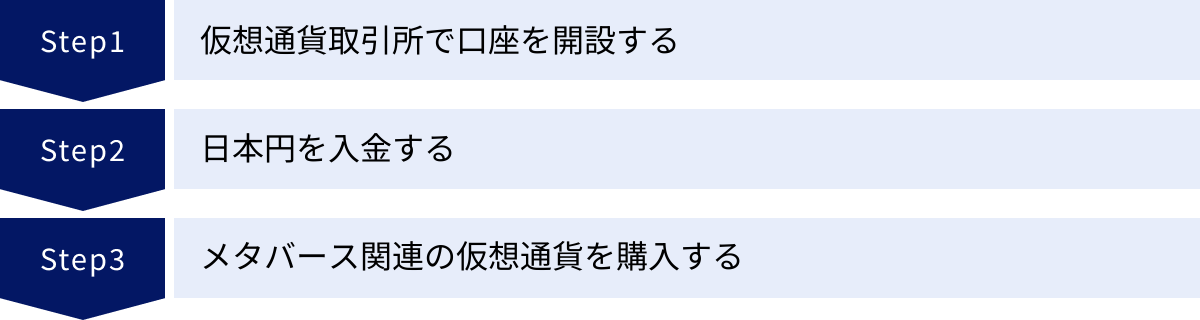

メタバース関連の仮想通貨の始め方・購入方法 3ステップ

メタバース関連の仮想通貨に投資してみたいと思ったら、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。ここでは、日本の仮想通貨取引所で口座を開設し、実際に購入するまでの流れを、初心者にも分かりやすく3つのステップで解説します。

① 仮想通貨取引所で口座を開設する

まず最初に、仮想通貨を購入するための窓口となる「仮想通貨取引所」で、自分専用の口座を開設する必要があります。日本の取引所は金融庁の認可を受けて運営されており、安心して利用できます。

口座開設に必要なもの

一般的に、以下のものが必要になります。事前に準備しておくとスムーズです。

- メールアドレス: 登録や各種通知の受け取りに使用します。

- 本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真付きのものが推奨されます。

- 銀行口座: 日本円の入出金に使用する、本人名義の銀行口座です。

- スマートフォン: 本人確認(eKYC)や二段階認証の設定に使用します。

口座開設の大まかな流れ

- 公式サイトにアクセスし、メールアドレスを登録: 利用したい取引所の公式サイトから、口座開設ページに進み、メールアドレスとパスワードを設定します。

- 基本情報の入力: 氏名、住所、生年月日、職業、投資経験などの必要情報を入力します。

- 本人確認: スマートフォンのカメラを使って、本人確認書類と自分の顔(セルフィー)を撮影・アップロードします。この「eKYC(オンライン本人確認)」を利用すれば、最短即日で口座開設が完了します。郵送での本人確認も可能ですが、数日かかります。

- 審査: 取引所側で入力情報と提出書類の審査が行われます。

- 口座開設完了: 審査に通ると、口座開設完了の通知がメールで届き、取引を開始できるようになります。

② 日本円を入金する

口座が開設できたら、次に仮想通貨を購入するための資金(日本円)をその口座に入金します。主な入金方法は以下の通りです。

- 銀行振込: 取引所が指定する銀行口座に、自分の銀行口座から振り込みます。金融機関の営業時間内に手続きをすれば、比較的早く反映されますが、振込手数料は自己負担となる場合が多いです。

- クイック入金(インターネットバンキング入金): 提携しているインターネットバンキングを利用して、24時間365日、ほぼリアルタイムで入金できる方法です。振込手数料が無料の取引所が多く、非常に便利です。

自分の取引所の口座ページにログインし、「入金」や「日本円入金」といったメニューから、利用したい入金方法を選択して手続きを進めましょう。入金が完了すると、口座残高に反映されます。

③ メタバース関連の仮想通貨を購入する

日本円の入金が確認できたら、いよいよメタバース関連の仮想通貨を購入します。購入方法には、主に「販売所」と「取引所**」の2種類があります。

| 販売所 | 取引所 | |

|---|---|---|

| 取引相手 | 仮想通貨交換業者 | 他のユーザー |

| 価格 | 業者が提示する価格(スプレッドあり) | ユーザー間の需要と供給で決まる(板取引) |

| 手数料 | 無料(ただしスプレッドが実質的なコスト) | 取引手数料がかかる場合がある |

| メリット | ・操作が簡単で初心者向け ・すぐに確実に購入できる |

・スプレッドがなくコストを抑えやすい ・指値注文など高度な取引が可能 |

| デメリット | ・スプレッドが広く、取引所に比べて割高 | ・操作がやや複雑で慣れが必要 ・希望価格で売買が成立しない場合がある |

- 販売所形式:

- 取引所を運営している会社を相手に、仮想通貨を売買する方法です。

- 操作が非常にシンプルで、「買いたい数量」を入力するだけで、提示された価格ですぐに購入できます。初めて仮想通貨を購入する初心者の方におすすめです。

- ただし、購入価格と売却価格の差である「スプレッド」が実質的な手数料となり、取引所形式に比べて割高になる傾向があります。

- 取引所形式:

- その取引所を利用している他のユーザーと直接、仮想通貨を売買する方法です。

- 株式取引のように「板」と呼ばれる売買注文の一覧を見ながら、「いくらで、どれだけ買いたいか(売りたいか)」を自分で指定して注文を出します。

- 販売所に比べて取引コストを安く抑えられますが、操作が少し複雑なのと、希望する価格で取引相手が現れないと売買が成立しない可能性があります。

まずは販売所で少額から購入してみて、取引に慣れてきたら取引所形式に挑戦してみるのが良いでしょう。購入したい銘柄(例:SAND、MANAなど)を選択し、購入金額または数量を指定して、注文を確定すれば取引は完了です。

メタバース関連の仮想通貨が購入できる国内取引所

日本国内でメタバース関連の主要な仮想通貨を取り扱っている、金融庁認可の代表的な取引所を4社ご紹介します。各取引所にはそれぞれ特徴があるため、自分の目的やスタイルに合った取引所を選びましょう。

※取扱銘柄は記事執筆時点の情報です。最新の情報は各取引所の公式サイトでご確認ください。

Coincheck

Coincheck(コインチェック)は、アプリのダウンロード数が国内No.1(※)であり、特に初心者からの人気が高い仮想通貨取引所です。

(※対象:国内の暗号資産取引アプリ、期間:2019年〜2023年、データ協力:App Tweak)

シンプルなUI(ユーザーインターフェース)が特徴で、スマートフォンアプリからでも直感的に仮想通貨を売買できます。「The Sandbox (SAND)」や「Decentraland (MANA)」、「ApeCoin (APE)」など、代表的なメタバース銘柄をいち早く取り扱ってきた実績があります。

また、国内では珍しいNFTマーケットプレイス「Coincheck NFT」も運営しており、The SandboxのLANDなどを日本円で直接売買できる点も大きな魅力です。これからメタバースやNFTを始めてみたいという方に、最初におすすめしたい取引所の一つです。

- 取扱のある主なメタバース関連銘柄: The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), ApeCoin (APE), Oasis (OAS) など

- 参照:コインチェック株式会社 公式サイト

DMM Bitcoin

DMM.comグループが運営するDMM Bitcoinは、レバレッジ取引に対応している銘柄数が国内トップクラスであることが最大の特徴です。

現物取引だけでなく、少ない資金で大きな取引ができるレバレッジ取引にも挑戦したい中〜上級者の方に適しています。

「Immutable (IMX)」や「Axie Infinity (AXS)」、「Gala (GALA)」といった、他の国内取引所ではまだ取り扱いの少ないメタバース関連銘柄を扱っている点も注目です。各種手数料(取引手数料、入出金手数料など)が無料(※BitMatch取引手数料を除く)である点も、コストを抑えたいユーザーにとって嬉しいポイントです。

- 取扱のある主なメタバース関連銘柄: Immutable (IMX), Axie Infinity (AXS), Gala (GALA), STEPN (GMT), ApeCoin (APE) など

- 参照:株式会社DMM Bitcoin 公式サイト

bitFlyer

bitFlyer(ビットフライヤー)は、ビットコインの取引量が6年連続で国内No.1(※)を誇る、日本を代表する仮想通貨取引所の一つです。

(※調査対象:国内の暗号資産交換業者における 2016年-2021年の年間出来高(差金決済/先物取引を含む)、調査協力:Sqreen)

創業以来ハッキング被害ゼロという高いセキュリティ体制に定評があり、安心して資産を預けたい方に選ばれています。メタバース関連銘柄の取扱数はまだ多くありませんが、今後の新規上場が期待されます。基軸通貨であるビットコインやイーサリアムを安定した環境で取引したい方や、セキュリティを最重要視する方におすすめです。

- 取扱のある主なメタバース関連銘柄: Decentraland (MANA), The Sandbox (SAND) など

- 参照:株式会社bitFlyer 公式サイト

GMOコイン

GMOインターネットグループが運営するGMOコインは、オリコン顧客満足度調査で3年連続No.1(※)を獲得している、総合力の高い取引所です。

(※2024年 オリコン顧客満足度®調査 暗号資産取引所 現物取引 第1位)

取扱銘柄数が国内最大級であり、「The Sandbox (SAND)」「Axie Infinity (AXS)」「Enjin Coin (ENJ)」など、人気のメタバース関連銘柄を幅広くカバーしています。

販売所・取引所の両方を提供しているほか、保有しているだけで報酬が得られる「ステーキング」サービスや、自動で積立投資ができる「つみたて暗号資産」など、多様なサービスを提供している点が魅力です。一つの口座で様々な取引やサービスを利用したいという方に最適な取引所と言えるでしょう。

- 取扱のある主なメタバース関連銘柄: The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), Enjin Coin (ENJ), Decentraland (MANA) など

- 参照:GMOコイン株式会社 公式サイト

メタバース関連の仮想通貨に関するよくある質問

最後に、メタバース関連の仮想通貨について、多くの人が抱くであろう疑問にQ&A形式でお答えします。

メタバース関連の日本株には何がありますか?

仮想通貨だけでなく、株式投資を通じてメタバース市場の成長に関わりたいと考える方もいるでしょう。日本国内にも、メタバースやその関連技術に注力している上場企業は数多く存在します。

代表的な企業としては、以下のような例が挙げられます。

- ソニーグループ: ゲーム事業(PlayStation)やエンターテイメント事業に加え、VR技術や3D空間キャプチャ技術など、メタバース構築に必要な幅広い技術アセットを保有しています。

- グリー: 早くからメタバース事業に参入し、子会社を通じて法人向けメタバース「REALITY XR Cloud」や、個人向けメタバース「REALITY」などを展開しています。

- カバー / ANYCOLOR: それぞれVTuber(バーチャルYouTuber)プロダクションの「ホロライブ」「にじさんじ」を運営しています。所属VTuberの活動はメタバース空間でのライブイベントなどと親和性が高く、メタバース時代の新しいエンターテイメントを牽引する存在として注目されています。

- m-upホールディングス / エイベックス: アーティストのファンクラブ運営やエンターテイメント事業の知見を活かし、バーチャルライブやファン向けメタバース空間の構築に取り組んでいます。

これらの企業に投資することで、仮想通貨とは異なるリスク・リターンの特性で、メタバース市場の成長の恩恵を受けることを目指せます。

メタバースは儲かりますか?

「メタバースは儲かるのか?」という問いに対して、「大きな収益機会がある一方で、必ず儲かるという保証はなく、高いリスクも伴う」というのが最も正確な答えです。

メタバースで収益を得る方法は、仮想通貨投資だけではありません。

- Play to Earn (P2E) / Move to Earn (M2E): Axie InfinityやSTEPNのようなゲームやアプリをプレイすることで、仮想通貨やNFTを獲得し、それを換金する。

- NFTの売買: メタバース内の土地(LAND)や希少なアイテムを安く購入し、需要が高まったタイミングで高く売却して差益を得る(キャピタルゲイン)。

- クリエイター活動: The Sandboxのようなプラットフォームで、オリジナルのゲームやアバター用アイテムを作成・販売する。

- 土地(LAND)の活用: 所有する土地の上に店舗やイベントスペースを建設し、入場料やテナント料を得る。

- 仮想通貨の価格上昇: 将来性のあるメタバース関連の仮想通貨を長期保有し、価値の上昇を待つ。

これらの方法は、いずれも成功すれば大きなリターンをもたらす可能性があります。しかし、ゲームの人気低下、NFT価格の下落、プロジェクトの失敗など、収益が全く得られない、あるいは投資額を失うリスクも常に存在します。安易な儲け話に惑わされず、リスクを十分に理解した上で挑戦することが重要です。

メタバースの今後の市場規模はどのくらいですか?

メタバースの市場規模については、様々な調査会社が未来予測を発表しており、その多くが非常に大きな成長ポテンシャルを示しています。

- マッキンゼー・アンド・カンパニー: 2030年までに最大5兆ドル規模に達する可能性があると予測。

- シティグループ: 2030年までに8兆ドル~13兆ドル規模に達する可能性があると予測。

- 総務省: 令和5年版情報通信白書によると、世界のメタバース市場は2021年の4兆2,640億円から、2030年には78兆8,705億円にまで拡大すると予測されています。

(参照:McKinsey & Company 「Value creation in the metaverse」、Citigroup 「Metaverse and Money」、総務省 令和5年版 情報通信白書)

予測値には幅がありますが、いずれの調査も今後10年足らずで市場が10倍以上に成長するという、極めて高い成長率を見込んでいる点で共通しています。この予測の背景には、Eコマース、広告、ゲーム、エンターテイメント、教育、リモートワークなど、社会のあらゆる分野でメタバースの活用が進むという期待があります。

もちろん、これらは現時点での予測に過ぎませんが、メタバースが次世代の巨大産業になるという大きな方向性は、多くの専門家の間でコンセンサスとなりつつあると言えるでしょう。この記事が、その未来への第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。